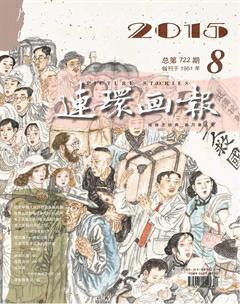

連環畫:一個時代的閱讀記憶

新聞背景:由江蘇省政府主辦,江蘇省委宣傳部、江蘇省新聞出版廣電局、徐州市政府、江蘇鳳凰出版傳媒集團承辦的第五屆江蘇書展于7月16日至20日在徐州市舉行。7月17日,作為書展的亮點主題活動,鳳凰網江蘇站聯合江蘇鳳凰美術出版社推出“我們共同的回憶——中國連環畫七十年”鳳凰一席談及主題展覽,邀請著名連環畫畫家高云、胡博綜,《連環畫報》主編何玉麟共同追憶連環畫黃金時代,暢談“小人書”。書展現場特色圖書館設連環畫專題展覽,展出賀友直先生珍貴手稿、代表作品《山鄉巨變》《朝陽溝》等,高云獲獎作品《羅倫趕考》《長生殿》手稿,胡博綜手稿、獲獎連環畫作品《倪煥之》《要是我當縣長》,江蘇美術出版社留存的珍稀版本連環畫樣書以及《連環畫十家》相關文獻資料。

連環畫:一個時代的閱讀記憶

圖文并茂的連環畫,又被我們稱為“小人書”,曾經是一個時代的閱讀記憶。在第五屆江蘇書展藝術館分會場的連環畫專題展上,大量連環畫珍貴手稿,以及江蘇美術出版社留存的珍稀版本連環畫樣書、《連環畫十家》等相關文獻資料,在向經典致敬的同時也喚起了讀者共同的美好回憶。為了配合展出,主辦方還請來了連環畫畫家高云、胡博綜,《連環畫報》主編何玉麟,共同追憶連環畫黃金時代,暢談“小人書”。

當年紅火盛況——一代人的閱讀回憶

“連環畫是我們當時那一批小讀者唯一可以接觸到知識,尤其是傳統知識的一個載體。”談及當年連環畫的紅火盛況時,高云如是說。他回憶,當年放學后最大的樂趣就是懷揣著兩分錢到小書攤上去租一本連環畫,泡上一下午,為了省錢并能看到更多的連環畫,小伙伴們之間還悄悄地私下相互交換手中的書。“連環畫在那個年代,是我們唯一的可以吸收養分的讀物。”

連環畫在過去究竟為什么這樣火?在高云看來,對于出版社而言,它是經濟支撐;對于畫家而言,它是可以展示才華的平臺;對于讀者而言,它是可以慰藉心靈、娛樂生活、吸取養分的讀物。“連環畫對于我們那個年代的人來說,是不可或缺的,是我們成長過程中必不可少的獲取知識的一扇窗戶。”

那么,連環畫究竟火到什么程度?“火到專門成立一個出版社,其實還火到了中央美院,把連環畫請進去,開了連環畫專業。”高云表示,連環畫的發展達到了前所未有的高度。

斷崖式萎縮——忽略孩子的閱讀需求

何玉麟記得,當時人民美術出版社出版的連環畫印量最大的是《水滸》,20世紀50年代和80年代兩個版本加在一起的印量是四五百萬套,冊數則達上億。“我們的《連環畫報》在20世紀80年代也達到了每期一百二十萬冊,這還不是最上限,因為倉庫容量有限。”從這些點滴回憶,我們均可一窺連環畫當年發展之盛況。

進入20世紀80年代中后期,連環畫的發展卻出現了斷崖式的萎縮,既見證了連環畫紅火也經歷了連環畫衰退的高云認為,這種結局的出現歸咎于以下幾個方面:第一,連環畫都是根據成人寫的小說改編的,它不是創新的,是舊的,不是新鮮的,是被不斷改編出來的。第二,連環畫是大人選擇給孩子看的,其選題是由大人決定的。而大人出于教育孩子而不是娛樂孩子的目的確定選題,難以讓孩子感興趣。第三,不尊重孩子的欣賞習慣。很多大人編寫的連環畫腳本,讓孩子覺得不通俗、沒有味道、不好玩。同時,由于連環畫特別紅火,很多畫家為了更多地賺稿費,在畫連環畫時粗制濫造,根本不顧及孩子的欣賞趣味。

“在內容上,它是舊的;在選題上,它不尊重孩子的需要;在繪畫上,它不是為了孩子去畫的。這三點造成了連環畫的衰落。”高云表示。

借力新時代——實現產業化發展

時下,美術出版已經進入了一個大美術、大視覺、大藝術發展的時代。文化產業處于“互聯網十”的時代,連環畫也將迎來新的發展機遇,如何借力,順勢而為,引發了這些關注連環畫未來命運的人們的思考。

在何玉麟看來,首先要放眼世界,向歐洲、美國、日本等同行學習先進經驗,不僅僅是作品本身,還要關注其衍生品的開發,爭取讓連環畫早日實現產業化發展。他認為,連環畫實現產業化發展是有基礎的,比如我們以前拍的動畫片叫美術片,很多美術片的設計者和導演都是連環畫畫家,與連環畫界很熟悉,有合作基礎。“我們要盡陜創辦一個《連環畫報》的小學生版,然后出版圖書,開發衍生品、游戲、動畫、影視等。通過期刊來培育新一代讀者群。期刊是一個窗口,同時也讓好的作者和他們的作品有一個出口。我們能夠聚集最優秀的畫手,然后可以多媒介發布。”何玉麟說,“我覺得連環畫實際上是出版業里面的一個朝陽行業,或者說是一個產業。這就像新的一天,太陽又升起來了。”

對于連環畫的未來,胡博綜建議,要向小孩子的閱讀習慣和欣賞習慣靠攏。高云認為,連環畫作為可以有效傳播中華文化的一個很好的載體,希望更多的讀者關注中國人這種獨有的表達形式,在出版人的努力下,共同期待連環畫美好的明天。(原載2015年7月20日《中國新聞出版廣電報》)