堅持用藥,風濕才不會成絕癥

◎文/孫爾維

堅持用藥,風濕才不會成絕癥

◎文/孫爾維

在門診,我遇到不少患有風濕免疫病的患者,他們都有一個共同特點——很難堅持長期用藥。每次見到這樣的患者,我都會苦口婆心地給他們解釋,為何需要長期服藥。但是,仍有不少患者只要疼痛一消失,癥狀一好轉,就不來就診了,或者自己減藥、停藥,以致疾病復發、加重,甚至難以治療。有些患者輾轉很多醫院,自認為是“不治之癥”,喪失治療信心。看到這些狀況,我心痛不已。

(南方醫科大學第三附屬醫院風濕免疫科主任)

風濕患者誤區多

風濕免疫病是以類風濕關節炎、系統性紅斑狼瘡、強直性脊柱炎為代表的一系列自身免疫性疾病。免疫系統是保護自身免受病毒、細菌侵害的,對自己組織器官不反應的,這種現象叫免疫耐受。當免疫耐受被破壞后,就造成自身免疫性疾病。但大多患者存在認知度低和就診率低的問題,多半存在以下幾個誤區。

誤區一:風濕免疫病是不治之癥。其實,多數風濕免疫病在急性期強化治療后便可得到長期緩解。只要平時規律復診服藥,并不影響生活、工作、生育及壽命。

誤區二:風濕病治也行,不治也行。多數風濕免疫病的治療效果不會立竿見影,患者首次診斷時可能積極就診,但隨著治療進行,往往會因服藥多、效果慢、易反復等產生“治也治不好,不治也不要命”的感覺。其實及早治療是控制風濕免疫病的關鍵。比如類風濕關節炎的最佳治療時機在發病后的前2年,可避免關節畸形及功能的喪失;系統性紅斑狼瘡更強調早期治療,緩解期堅持服藥,10年生存率可達75%以上;強直性脊柱炎若盡早規律治療,也可避免關節融合及脊柱強直,并不影響生活、工作。

誤區三:治風濕病,西醫不如中醫。抗風濕西藥的確有一定不良反應,但在有經驗的醫生指導下用藥并嚴密監測不良反應指標,大多可以安全耐受。然而,抗風濕中藥有些是毒性很大的藥物,例如雷公藤可抑制生殖功能和出現急性粒細胞缺乏,如果麻痹大意不注意監測而盲目應用,會導致嚴重后果。

兩張圖解釋治療規律

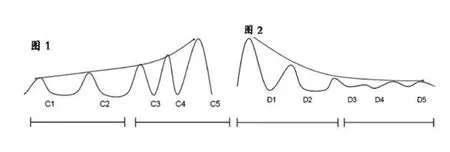

為了使廣大患者朋友更好地認識風濕免疫的發病與治療規律,我按照風濕免疫病的治療過程,給大家畫了兩張圖,以解釋風濕免疫病的治療規律,說明風濕免疫病應該如何治療。

第一類是“治療不當型”(圖1)。這類患者往往起病時不是很重,只有一些關節痛、肌肉痛癥狀,少數部位皮疹,或反復發熱等。到醫院檢查,異常指標也不是很多。很多病人在一些診所或者小醫院的非風濕免疫專科治療,吃一些消炎止痛藥后“好了”:即關節不痛了,或者其他癥狀消失了。患者也就不在意了,藥也不吃了。但其實疾病并沒有好,只是控制了癥狀,此時一旦有其他誘因,如受涼、勞累,尤其是長期熬夜加班、暴曬太陽等,就容易誘發疾病了(圖1的C1~C2階段)。疾病復發時可能比初始階段癥狀更重,醫生可能會加大藥量控制癥狀。但不少患者反復發作時,還是僅僅滿足于止痛,只要不痛了,沒有什么癥狀了,又不吃藥了。如此反復,發作會越來越頻繁,受累器官越來越多,病情越來越重。醫生不得不用更大劑量的藥物控制病情,但副作用隨之增加,治療效果會越來越差,最后真成為不治之癥了(圖1的C3~C5階段)。

第二類是“正確治療型”(圖2)。風濕免疫病起病后,不管癥狀是輕是重,根據現在的醫療水平,90%以上的患者都有辦法控制病情。但此后一定要按照醫生的囑咐按時服藥,不得擅自減藥或停藥。有些朋友擔心“看到說明書上寫了好多副作用,很怕”。盡管“是藥三分毒”,但只要在專科醫生的指導下定期復查,副作用也沒那么可怕。在醫生的指示下按時服藥,持之以恒,即使有什么誘因導致疾病復發,也不會太重,醫生也容易控制(圖2的D1~D2階段)。隨著藥物長期控制,癥狀慢慢消失,沒有器官受累或受累程度小,藥物劑量減低,副作用就沒有了,就可以恢復正常的生活了(圖2的D3~D5階段)。

風濕免疫病別亂吃補品

在解讀了風濕免疫病的誤區,并教給大家如何合理用藥之后,我還想提醒大家一點——別亂用補品。在臨床上,經常有患者問我:“孫大夫,我得了風濕免疫病,是不是免疫力弱了呀,如果給我開點藥,補一下,提高一下免疫力,我的病是不是就好了?”

我想告訴大家的是,正在用免疫抑制劑治療的風濕免疫病患者,服用所謂“提高免疫力的藥物”要小心,因為這些藥物如果產生效果的話,可能干擾醫生的治療。因為風濕免疫病就是免疫系統的功能太強了,但是沒有打擊細菌或者病毒,反而攻擊我們自己的細胞或者組織。這時候如果增強了免疫力,不就加重了疾病嗎?

風濕免疫病患者用的藥物大多數都是免疫抑制劑,讓免疫功能有一定下降。盡管有引起感染的風險,但醫生會拿捏好用藥的種類和劑量,使得既控制了風濕免疫疾病,又不至于引起感染。正是因為免疫制劑的應用有比較大的風險,我們強調在專家的監控和指導之下應用。我建議,患者只要注意足夠的營養,不要有太大的工作壓力,充分休息,保持愉快的心情就夠了。

摘自《生命時報》