冀中南蔬菜示范園生產現狀及發展建議

文 | 師建華 李燕 張鐵石 石家莊市農林科學研究院

冀中南蔬菜示范園生產現狀及發展建議

文 | 師建華 李燕 張鐵石 石家莊市農林科學研究院

近幾年,在國家政策的誘導下,工商資本大量投入現代農業產業,各地農業生產示范園迅猛發展,園區小則上百畝,大則上千畝,農業設施生產和規模有了很大的提高。一大批現代農業科技示范園區也得到了快速發展。以科技為支撐的農業發展新模式,成為市場與農戶連接的紐帶,對周邊地區農業產業升級和農村經濟發展具有示范與推動作用。

縱觀此類園區,其建設思路,一般由政府引導、企業運作,用工業園區的理念來建設和管理。而園區的功能與作用,則是以推進農業現代化進程、增加農民收入為目標,以現代科技和物質裝備為基礎,實施集約化生產和企業化經管。目前園區基本類型是以農業生產、科技示范、觀光旅游等多種功能為一體的綜合性示范園區,是建立在設施農業產業基礎上的農業園區。

快速發展的農業科技示范園中,設施生產面臨諸多挑戰,主要表現在缺乏合理的現代農藝、信息技術規劃;園區管理成本高,收益低導致虧損;設施棚室設計土地利用率低等。為此,筆者走訪了石家莊市109個主要設施果菜生產示范園,占2013年底石家莊百畝以上蔬菜園78%。調研園區總規模約6.3萬余畝,其中走訪了溫室5223座,大棚4460座。找出了目前示范園生產存在的主要問題,通過梳理、討論,提出相應的發展建議。

農業科技示范園主要生產現狀

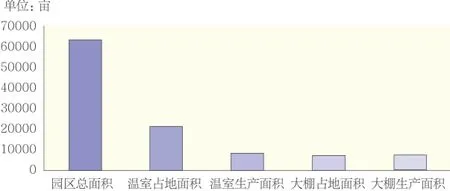

農業科技園區建設情況。近年來發展的農業科技園區,主要設施生產為日光溫室和大拱棚生產。調研數據顯示,二者約占園區總占地面積的50%以上,其中日光溫室和大拱棚的單茬生產面積分別約占該設施占地面積的39%和95%以上。其中,日光溫室的設計多采用山東壽光五代模式,后墻底座和棚間距離均達6~7米,棚間絕大多數閑置,大量的土地浪費在溫室后墻占地和棚間距(極少能利用)上,但是建造者還是多選用此模式,關鍵在于此種設計形式已經形成了產業鏈,從設計、整體施工到輔助栽培,有一套完整的模式,可操作性強,適合機械操作。而傳統的冀優系列溫室,雖然占地面積小,卻因為后墻建造需要磚土結構,高人工、高成本,建造時間長,造成推廣上有一定難度。

園區以設施特色蔬菜生產為主,約占總體的65%以上,西甜瓜占總量的20%,設施水果栽培約占15%,主要品種為草莓、葡萄、桃、櫻桃、無花果、火龍果等。設施水果因為用工成本少、上市早、價格好,發展趨勢迅猛。

園區農業生產專業技能。近年來,各地政府對園區的專業技術進行了多種多樣提升培訓,譬如:陽光培訓、新型職業農民培訓等,取得了顯著效果。但是由于農業生產的不可預見性和多樣性,往往不能通過短時培訓達到規范生產目標。此外,由于新建園區經營者多數是來自外行業的管理者,大都通過外聘專業技術人員來保障生產。調研園區中,約64%的園區外聘了生產技術人員,其中55~65歲農把式(農把式為有過生產經驗的操作能手,一般為高中以下學歷,約90%來自設施生產比較發達的地區)占技術人員總數的94%;中級職稱以下技術員占技術人員總

數的6%。

圖1 園區主要設施生產對比

黃板不配合防蟲網使用。

有機肥直接沖施。

園區設施生產中主要農藝技術應用。在各級政府及科研部門大力支持和倡導下,生產農藝技術得到了很大地推廣和應用。調研發現,目前設施生產中,安全生產已經得到較高的重視。這表現在:在各個生產園區均張貼了無公害生產操作規程及農藥準許使用名錄,農藥暫時倉儲、使用符合使用名錄,合格率98%以上,只有個別葉面肥產品存在含量標注不全面現象。黃板誘導防治技術、防蟲網使用技術均超出80%;生產上冬季覆蓋生產占100%,節水生產約占40%;工廠化優質種苗、嫁接種苗使用率約占45%以上,草莓雄蜂授粉率達到100%;微生物菌肥使用越來越得到種植戶認可;物聯網管理正在大力推廣,單個設施的測土配方施肥技術需求迫切。另一方面,現實中也存在技術落實不到位和具體操作不規范現象,比如:黃板防治、防蟲網使用、肥料合理使用等,不規范操作不僅使得新技術得不到應用效果,而且造成浪費,適得其反。

園區經營模式及效益。被調查農業園區多采用集體雇工分類操作的管理模式,但雇工勞動存在工作效率低、生產進度延遲等問題,造成產出率只占農戶自己操作的60%左右。調研發現,園區集體經營中,生產成本主要是由勞動力、肥料和地租成本構成,三者占總生產成本的85%以上,分別占整體生產成本的59%~63%、10%~15%和9%~14%。農戶自己種植的設施生產,除去人工費用和地租,比集體經營的園區可以降低約70%的生產成本。

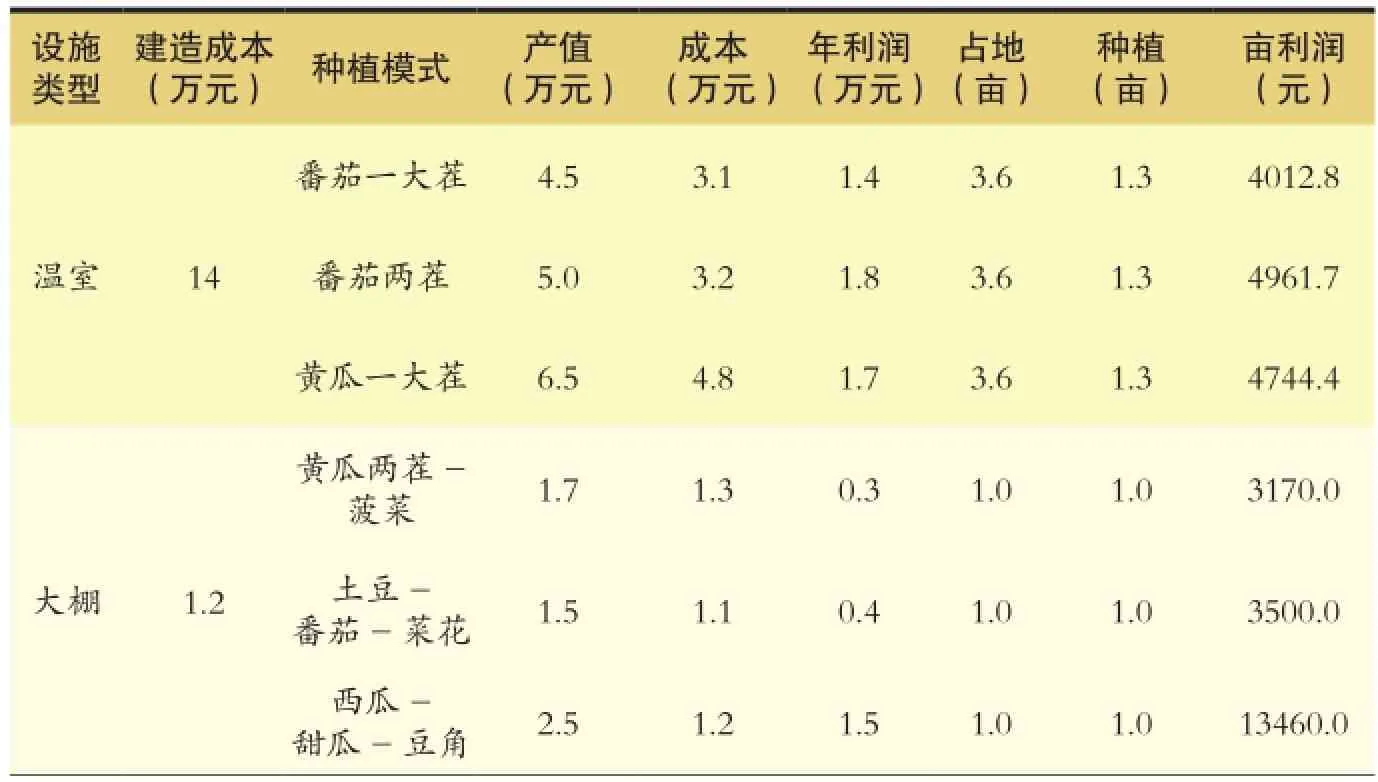

由表1可以看出:單個日光溫室年利潤在1.4萬~1.8萬元,實際畝利潤0.4萬~0.5萬元。日光溫室的利潤由于占地面積的稀釋,目前并沒有做到高效;單個大棚生產年利潤在1.1萬~1.4萬元,實

際畝利潤約0.3萬元。

表1 兩種主要設施類型經濟效益對比

以上數據為單純生產成本的核算,如果加上園區管理人員費用和其他非生產費用,園區經營利潤微薄是顯而易見的。因此,許多園區選擇了將設施一次性出租給農戶種植,一個長100米、寬10~12米,建造成本約15萬元的溫室,年租金1萬元。公司集體管理的園區只占所調研園區數8.9%。

園區發展存在主要問題

盲目的建設制約園區的持續發展。多數示范園區由于在建造之前沒有進行詳細調研,建造者就投入了資金,并爭取了各級政府大量的扶持資金,迅速形成“設施群”示范園。這些建設者們有熱情,有資金,但缺乏相配套的農藝知識,由于工程與農藝技術結合不緊密,多數農業示范園在未明確生產目標的前提下,盲目效仿他人,花費大量資金實行簡單的“拿來主義”,開始基地基礎規模建設,基礎設施建好了才想到規劃生產,造成了“重建設、輕管理”,運作效率低的局面,不能有效地按照建立現代化農業的企業化管理制度和運行機制進行管理,從而生產效益低下,甚至虧損,致使部分園區經營困難,形成設施嚴重浪費。目前,一些園區由于運營艱難,多數選擇了將設施一次性出租給農戶種植,收取租金。更有甚者,園區荒廢、轉產、乃至倒閉。農業科技示范園,不但起不到示范推廣作用,反而成為當地負擔。究其原因,對園區的宏觀管理滯后,比如項目建設中缺乏專業技術論證和監督,建成后缺乏管理和跟蹤評價。而園區建設的標準、指標等缺乏工程與農藝系統性的分析研究,多種滯后因素的存在,制約了園區的規范化發展。

行業管理人員缺乏,不能合理指導生產。由于建設者對設施農業生產缺乏經驗,忽視農業生產,覺得農業簡單、粗放,造成生產不規范,建設無標準。比如欒城某園區開始設計的是全鋼無立柱溫室,于是簡單引進外地建造技術,缺乏適應本地的有效技術監管和改造,從而施工中所用鋼材不達標,導致溫室被雪壓變形,不得不全部增加立柱支撐,造成巨大的浪費和損失。類似現象還有很多,又如,大多數園區幾乎沒有排水規劃,造成溫室在雨季生產中常常發生倒灌,嚴重者溫室傾斜倒塌。此外,一些基地缺乏農用物資循環轉化、生產垃圾處理利用的設計規劃,造成園區生產垃圾堆積、病害傳播加快。

調研發現,示范園區還存在無力聘請技術人員,普遍延用舊有的生產方式的現象,有些基地管理人員對新技術理解、接受能力較差,栽培管理技術水平低,不能準確掌握設施蔬菜栽培要領和操作規范。外聘技術人員的基地雖然占到64%,但外聘“農把式”學歷低、專業理論知識缺乏,即使有一定生產經驗,也不能根據生產狀況和氣候類型,靈活改變,技術上直接引入外地生產管理模式,實行“拿來主義”,一旦發生突發狀況,不能有效解決問題。此外,一些外聘技術人員為了追求本身利益最大化,技術不公開,農資產品要求從其地購買,并且多數產品到達前被撕毀標簽,質量、價格無從考證,為體現其自身價值,超量使用農藥、化肥,以求短時產量,不僅造成生產成本急速增加,而且形成巨大生產亂象,如產品安全、環境污染、土壤鹽漬化系列次生問題等。

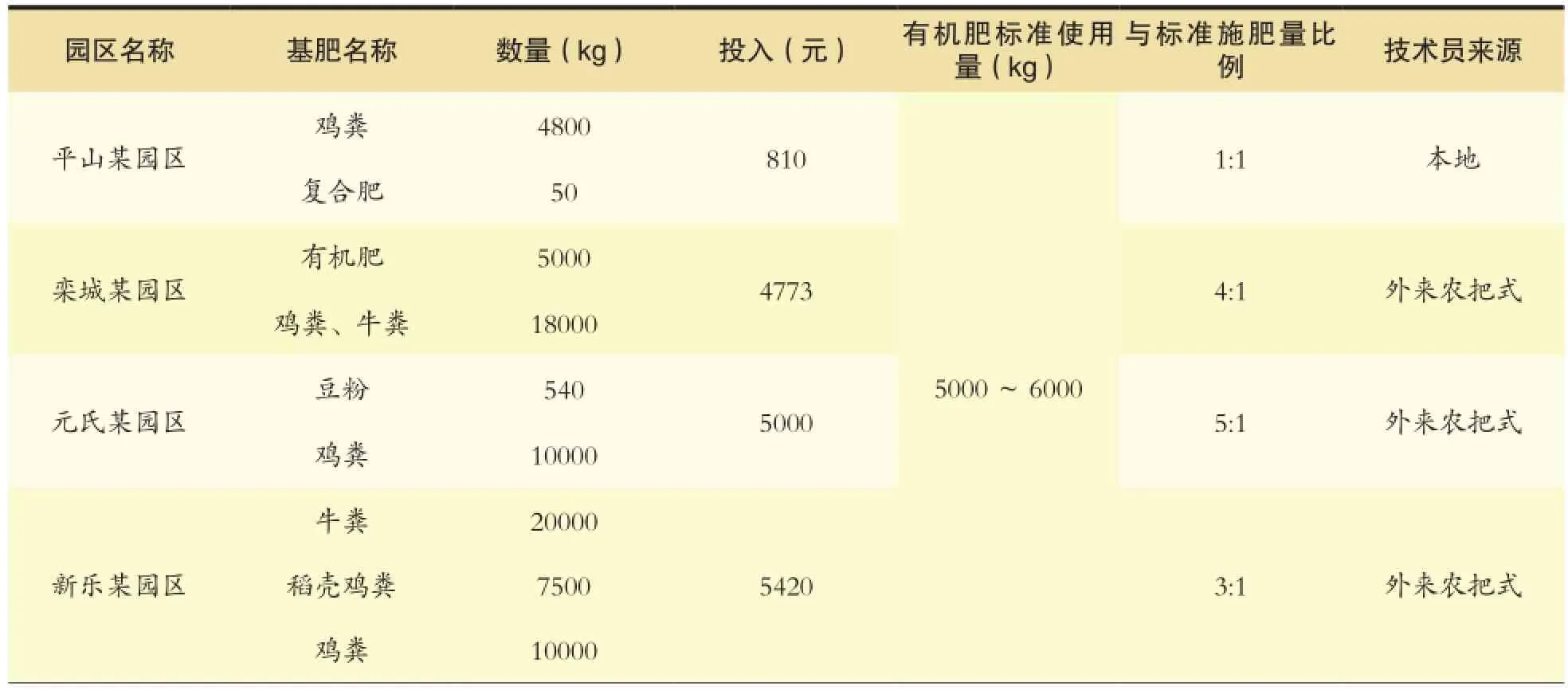

調研發現,肥料使用數量在各生產基地間差別較大,特別是老菜區和新建棚區之間,技術人員囿于技術水平或使用習慣;本地技術與外來技術人員等對基肥的使用上差別巨大。如表2所示,與河北省設施番茄無公害生產技術規程中基肥的施用標準對比,本地技術人員指導的基地基肥施用量與標準相當,外來技術員指導的基地基肥施用量是標準量的3~5倍。過量的基肥施用一方面增加了生產成本,另一方面易誘發生長過程中生理性病害的發生。

土地利用率低加劇生產成本。日光溫室是近年來新建園區主要的設施生產模式,也是由傳統農業向現代化農業發展中重要生產模式之一。目前新建的日光溫室,單茬種植面積只占實際占地面積的39%,大量的土地浪費在溫室后墻和棚間距上,園區只能通過不足40%的土地來取得效益,使得栽培土地的單位面積產出必須是原來的3倍以上才能維持平衡,因此造成一部分土壤的超量攝取,另一部分閑置荒廢。再加上設施栽培中,單位面積相對的縮小,不適合原有大型機械的使用,變相增加了勞動力成本。由于在設計規劃環節缺乏完善整體的規劃,那么要使40%土地產出高產值,就得高投入,高人工,造成生產成本的快速上升,影響企業的持續發展。

農藝技術應用有待細化規范。調研中發現,園區無害化生產規程落實基本普及,主要生產區還有政府專業的規范明示,但在實際生產中,仍然存在技術落實不到位的現象。比如,冬季生產中,“覆蓋栽培”是一項基本措施,但在實際操作中,種植者往往只是將薄膜覆蓋在栽培畦上,沒有使地膜與地表形成有效空間,在澆水時不能形成有效的膜下溝灌,導致澆水后仍然是滿地有水,不僅不能有效達到節水、降濕目的,而且容易引起棚室真菌性病害的大發生,浪費水資源,加大了殺菌劑和勞動力成本,為安全生產留下隱患。實驗證明,規范落實“覆蓋栽培技術”可以使得冬季設施生產中真菌性病害的發生降低至少50%。以番茄為例,現代設施生產中生理性病害的發生造成的產值損失約占50%,并且有逐步加大的趨勢,究其原因就是營養元素不均衡緣故。

近年來,雖然配方施肥有了很大的推進,但具體落實到每個栽培單元,差異卻很大。調研中顯示:不同栽培區域基肥施用量相差1~4倍。操作者沒有基本底數,憑經驗種植,致使土地鹽漬化普遍發生,土傳性病害的大發生就是顯著的例證。農藝技術的不規范應用,一方面,起不到應有效果,使操作者對新技術產生不信任傾向,另一方面造成浪費、環境污染、加大生產成本、影響持續發展。

部分勞動力操作急需專業機械化替代。據調研,勞動力成本占總體生產成本的60%以上(不含管理者費用),由于農戶種植溫室的利潤點主要在勞動力和地租不計為直接成本,從而農戶種植能夠取得較好的效益。但隨著現代化農業發展,單純的農戶栽培已不能滿足規模化農業發展。而作為企業運作的園區生產來說,勞動力成本將是阻礙其發展的最大障礙,一方面面臨著從業人員的人數不能滿足生產需求,另一方面還面對的是單位個體勞動力成本的增長。以機械操作代替部分勞動力是最直接的降耗、增效措施,特別是規模化的生產,更需要將“經驗管理”更新為以理論為依據的科學管理。

表2 設施番茄生產中基肥施用量與技術員來源對比

發展農業園區的建議

規范農業園區建設標準,保障持續發展。農業示范園區應緊緊圍繞當地農業主導產業,立足發揮區域優勢,大力發展優勢特色產業。園區建設要目標明確,遵循先定生產目標、再規劃、最后建設的整體思路,做到“建能所用、用就最佳”,突出主體產業,明確主要生產目標。設施農業園區應從設施建造標準、排水、節水標準、能源循環處理標準、非生產用地面積等方面制定建設基本標準。確保一要有生產技術規范;二要有專業生產管理人才;三要嚴把產品質量,加強農資規范使用,全面推行產品市場準入、基地準出和質量溯源制度,確保產品質量安全。

優化種植模式,提高土地利用率。園區建設土地利用率低,主要表現在設施日光溫室的建設使用上,對已經建成的現有溫室,要廣泛綜合各種作物的生長情況,在不影響其正常使用基礎上,適當改造后墻。利用后坡溫度低、見光少特點,可以在后墻上搭建“蔭棚”,利用其天然梯形狀,改造為“小梯田模式”栽培,冬季發展耐低溫、寡光照的食用菌生產;夏季發展葉菜生產。如此改造后,一方面在冬季可以使食用菌生產中產生的二氧化碳有效的供應日光溫室陽面的蔬菜生產,另一方面由于陰面加蓋了薄膜等覆蓋物,增加了溫室的保溫性。此措施的推進可以使得土地利用率成倍增加。

培育新型經濟結構模式,穩定生產基礎。調研發現,園區運行中,勞動力成本占總生產成本的60%以上,因此,要想使園區正常運轉,就要引進現代化的農業管理理念,一方面加大與從業者多方面的聯合,減小從業人員的流動性,積極為從業者進行綜合技術培訓,鼓勵其用勞動力入股生產,建立起園區建設者統一管理下的規范化生產模式,減少管理者與操作者的對立情緒,努力形成園區管理者與從業工人“同效益、共風險”、“一榮俱榮、一損俱損”的紐帶模式;培育從業者主人翁意識,減少生產人力成本,提高生產效率,為園區穩定發展奠定基礎。另一方面加大農業現代化物聯網與設施機械的研發和推進。用標準化管理替代經驗管理,減少人為操作的失誤和誤差帶給農業生產的損失,發展精準農藝,將傳統農業變為工業化農業、信息化農業和科技化農業。

實用性配套技術落地普及,鼓勵發展優質生產。針對目前生產中存在實用技術“夾生”現象,鼓勵科研人員抽一定時間,邁出實驗室,走向老百姓,針對不同栽培區域和品種茬口,規范栽培實用技術,并有序推進;賦予基層研究院所及農技部門與生產園區實現技術對接幫扶職能,以生產需求為依據,研發優質、安全精準生產配套農藝技術,實現安全、優質、有序生產。