分析探討血管腔內修復術治療復雜型腹主動脈瘤的近期療效

王 穎,楊 鑫,李正茂

(齊齊哈爾市第一醫院血管外科,黑龍江齊齊哈爾 161000)

腹主動脈瘤(AAA)的發病率和病死率均較高,手術為首選治療方法,目前常用的是外科開腹手術和腹主動脈瘤腔內修復術[1]。傳統開腹手術創傷大,出血多,并發癥多,圍手術期死亡率升高。腹主動脈瘤腔內修復術屬于微創手術,AAA腔內修復術使AAA的發病率和死亡率明顯降低,但對于高危復雜型AAA術后的并發癥和預后仍具有挑戰性[2]。我院對符合入選標準的100例高危復雜型AAA進行回顧性分析,對比開腹手術和腹主動脈瘤腔內修復術的近期治療效果和安全性,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 臨床資料 回顧性分析我院2011年9月—2012年9月收治入院的100例AAA患者,100例患者根據選擇手術方法的不同,分為48例開腹手術組和52例血管腔內修復組。開腹手術組中,男性32例,女性16例,平均年齡(67.3±16.8)歲;平均發病時間(16.5 ±4.2)d;有高血壓史 12例,糖尿病史15例,肺部疾病21例,冠心病史7例,其他4例。血管腔內修復組中,男性33例,女性19例,平均年齡(67.9 ±17.1)歲;平均發病時間(15.9 ±4.1)d;有高血壓史13例,糖尿病病史例,肺部疾病23例,冠心病史9例,其他2例。所有患者瘤體直徑>5.0 cm。排除一切可以影響研究結果的因素,兩組患者在年齡、性別比、發病時間、瘤體直徑、合并癥等方面沒有明顯的差異,具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法 術前檢查及評估:所有患者入院時先進行超聲成像(USG)、計算機斷層掃描(CT)或核磁共振成像(MRI)檢查初步確診為AAA,在手術前再進行CT血管造影(CTA)或磁共振血管造影(MRA)檢查以明確腹主動脈及分支血管的具體解剖結構、動脈瘤的發展情況,評估AAA主要參數,根據計算的數據估計覆膜支架系統的大小并選擇最為合適的腔內介入器材。根據每位患者的實際情況做詳細的術前評估。按照患者術前相關的影像學檢查和術前評估情況來制定個性化的治療方案。

術前材料及準備:腔內修復術選擇上海微創 MicroPort覆膜支架為移植物,分為直管型、分叉型、主—髂單臂型。開腹手術選用英國生產的Vascutek滌綸材料作為人工血管,包括直管型、分叉型。兩組患者術前應用抗生素、備皮、留置導尿,腔內修復術患者進行碘過敏試驗,并做好中轉外科手術的準備。

手術步驟:開腹組全身麻醉后,行開腹探查,將腹主動脈暴露。腎動脈下方阻斷主動脈近端,病變遠端將雙側髂動脈或腹主動脈阻斷,將腫瘤切開后結扎腰動脈;選擇適宜類型的人工血管與近端腹主動脈和雙側髂動脈吻合,恢復血流,包裹瘤壁后植入血管。如果術后腹主動脈和人工血管血流暢通,無血栓,無感染,吻合口無滲漏或狹窄,無動脈瘤形成,就可認為開腹手術成功。腔內修復術組局醉后在雙側腹股溝行5 cm長的切口,股動脈及分支暴露出來,在遠、近端預置阻斷帶;全身肝素化,給予經皮穿刺血管插管技術(Seldinger)進行穿刺,導管到達腹主動脈后造影;將選好的支架植入,定位后釋放。再次造影,如雙腎動脈顯露良好、動脈瘤消失、無任何內漏后則穿刺點并封口,有內漏的立即處理。如術后無內漏、覆膜支架定位準確,無移位、無扭曲或折角、腹主動脈血流通暢,則定位腔內修復成功。

隨訪:兩組患者出院時及術后3、6個月進行CTA或彩超復查,觀察瘤體是否增大、支架有無移位、變形及內漏情況,觀察吻合口血流是否通暢,有無狹窄及血栓。

1.3 評價指標 觀察兩組患者的手術實施情況、圍手術期情況,包括手術時間、術中出血及輸血量,禁食時間、重癥監護時間及住院天數。觀察兩組患者近期隨訪情況,比較兩組治療后術后1個月內及隨訪6個月的并發癥。

1.4 統計學分析 采用SPSS17.0統計軟件包建立數據庫,兩組并發癥發生率的比較采用χ2檢驗,兩組術中評價指標用(±s)表示,采用t檢驗,當P<0.05時差異具有統計學意義。

2 結果

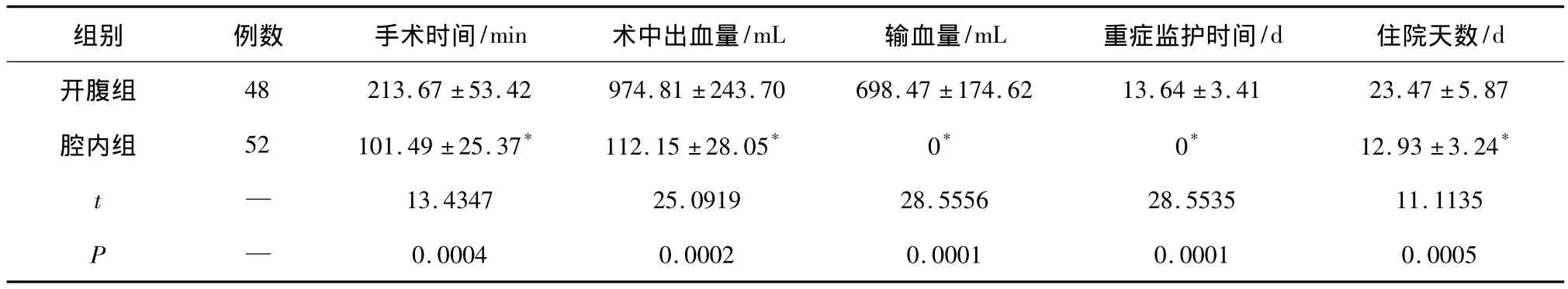

2.1 兩組患者圍手術期情況 腔內修復組患者手術時間、術中出血量、輸血量、重癥監護時間、住院天數等指標明顯低于開腹組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者圍手術期情況(±s)

表1 兩組患者圍手術期情況(±s)

注:和開腹組比較,*P <0.05。

組別 例數 手術時間/min 術中出血量/mL 輸血量/mL 重癥監護時間/d 住院天數/d開腹組 48 213.67 ±53.42 974.81 ±243.70 698.47 ±174.62 13.64 ±3.41 23.47 ±5.87腔內組 52 101.49 ±25.37* 112.15 ±28.05* 0* 0* 12.93 ±3.24*t—13.4347 25.0919 28.5556 28.5535 11.1135 P—0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 0.0005

2.2 兩組患者手術、并發癥和隨訪情況 兩組患者均完成手術,開腹手術組手術方式為腹主—雙髂動脈移植,血管腔內修復組選擇分叉支架,中途沒有出現失血量較大而轉為外科開腹手術的病例。開腹組術后30 d內出現肺部感染6例、急性腎衰7例、應激性潰瘍3例,酸堿平衡紊亂5例,共計21例(43.75%);血管腔內修復組術后30 d內發生肺部感染2例、急性腎衰2例、應激性潰瘍1例,酸堿平衡紊亂1例,共計6例(11.54%),顯著低于開腹組(P <0.05)。兩組患者6個月內全部獲得隨訪,無異常情況發生。

3 討論

AAA的發病主要是因為各種原因導致的動脈血管壁中彈力纖維和膠原纖維降解,血管壁機械強度降低而膨脹形成動脈瘤[3]。大部分AAA患者沒有明顯的發病癥狀,檢查出時病情已非常嚴重,腫瘤破裂后預后極差。高危復雜型腹主動脈瘤入選標準為[4]:年齡≥60歲,美國麻醉醫師協會(ASA)分級3或4級,且至少有一種心臟、肺、腎方面的合并癥。

AAA的主要治療方法為手術,最常用的為傳統開腹手術和血管腔內修復術。傳統開腹手術將動脈瘤切除后移植一段人工血管,這種方法治療效果較好,幾乎適用于所有類型的AAA[5]。但開腹手術創傷性較大,術中出血多,術后恢復較慢,并發癥較多;尤其對高危風險AAA或解剖結構復雜的AAA,開腹手術的治療效果不佳,存在一定局限性。腔內修復術屬于微創手術,創傷小,術后恢復快,尤其對于外科手術耐受較差的高危復雜性AAA患者來說,腔內修復術是不錯的選擇。腔內修復術對手術材料的要求較為嚴格,導絲的型號要全面、導管及覆膜支架的質量要保證,手術醫師要有豐富的技術經驗,而且還要具備在緊急情況下轉為開腹手術的能力[6]。

本組研究中,兩組患者由于術前全面的檢查和評估,所有患者均順利完成手術,腔內修復組的患者各項指標方面明顯優于開腹組。而且沒有1例需要進入重癥監護室觀察,也沒有發生中轉開腹[7]。而且腔內修復組術后30 d內并發癥總發生率明顯低于開腹組,減輕了患者的痛苦;兩組患者6個月內全部獲得隨訪,無異常情況發生,這就進一步說明了腔內修復術的近期治療效果明顯。但對于高風險復雜型AAA患者來說,由于病情危重,在手術的選擇和治療上要保持謹慎的態度,如果術后發生輕微內漏,要以隨訪觀察為主,盡量不要給予球囊擴張處理,避免因為手術時間延長而患者難以耐受;腔內修復術采用局部麻醉,減少了全麻插管后肺部感染的發生[8]。但傳統開腹手術費用相對較少,手術效果明確,仍有不可替代的作用。

本組研究結果已證明腔內修復術治療復雜型腹主動脈瘤近期效果較好,短期并發癥發生率較低,近期隨訪無異常情況發生,但由于樣本數量較少,隨訪時間較短,遠期療效還需進一步觀察。

[1]黃水傳,黎思毅,張 智,等.腔內修復術治療復雜型腹主動脈瘤的近期療效觀察[J].廣東醫學院學報,2012,30(6):619-621.

[2]劉 暴,劉昌偉,鄭月宏,等.高危復雜腹主動脈瘤腔內修復術臨床分析[J].中華外科雜志,2011,49(10):878-882.

[3]張承磊,蔡紅波,楊 斌,等.腹主動脈瘤腔內修復術中特殊遠端錨定區的處理策略[J].中華外科雜志,2011,49(10):907-910.

[4]劉 杰,葛陽陽,賈 鑫,等.腔內修復術治療有癥狀性和無癥狀性腹主動脈瘤圍手術期結果比較[J].中華外科雜志,2014,52(5):342-345.

[5]谷涌泉,郭連瑞,齊力行,等.開腹與腔內技術治療腹主動脈瘤的臨床效果比較[J].中華醫學雜志,2013,93(9):644-648.

[6]張宏鵬,郭 偉,劉小平,等.高外科風險腹主動脈瘤腔內修復術的近遠期結果[J].中華外科雜志,2011,49(10):873-877.

[7]趙紀春,馬玉奎,黃 斌,等.腹主動脈瘤患者腔內治療與開腹修復術的圍手術期比較[J].中華醫學雜志,2012,92(47):3324-3328.

[8]哈爾滿·阿吉汗,熱衣汗古麗·買買提,賽力克·馬高維亞,等.傳統開放手術與腔內修復術治療腹主動脈瘤71例[J].中國現代普通外科進展,2011,14(6):498-500.