通過噴油規律造型改善柴油機燃燒

【奧地利】 B.Graziano B.Heuser P.Grzeschik

?

燃油系統

通過噴油規律造型改善柴油機燃燒

【奧地利】 B.Graziano B.Heuser P.Grzeschik

優化噴油參數是進一步開發柴油機的重點。亞琛工業大學內燃機教授開發了一種噴油規律造型具有極好柔性的噴油器樣品。這種噴油器在壓力罐中和單缸柴油機上的試驗證實了其改善噴油器針閥開啟時間可以進一步降低廢氣排放的潛力。

噴油器模塊化 針閥開啟 節能減排

1 起因

為了滿足嚴厲的CO2排放法規要求,緩解氮氧化物(NOx)與碳煙排放之間的目標沖突,有必要開發高效的動力裝置。柴油機燃燒的有害物排放要滿足當今和未來歐洲廢氣排放標準是個難題。在部分負荷運行時采用高廢氣再循環(EGR)率和高增壓壓力能有效改善柴油機NOx與碳煙排放之間的沖突。最佳的噴油策略與數字化噴油規律造型相結合,使顆粒排放與燃燒噪聲協同降低[1-2]。Matsumoto等人已表明,優化噴油系統是達到上述目標的重要因素之一[3]。正在進行的試驗研究目的在于將壓力調制系統完全集成在轎車柴油機噴油器中,以便保持在系統復雜性不變的情況下實現高效的噴油規律造型。亞琛工業大學(RWTH Aachen University)內燃機教授為這種用途設計了一種“HiFORS”(高壓/快速開啟/噴油規律造型)噴油器樣品,將高達250MPa 噴油壓力與柔性好、開關閉時間短的噴油規律造型相結合而開發的,盡可能避免不利的針閥座節流。雖然汽車工業當前致力于開發不連續的噴油規律造型,但現已開發出可連續造型的具有模塊化結構噴油規律的噴油器,與傳統噴油器相比,明顯降低了壓力室節流對混合氣形成的影響[4]。

2 噴油器的模塊化方案

開發HiFORS噴油器的目的是將模塊化零部件方案的高設計靈活性與噴油器功能的靈活性結合起來,用獨立的模塊實現個別的噴油器功能(圖1)。HiFORS噴油器可分成驅動組件、伺服液力組件和噴油嘴組件3個主要模塊。這些模塊由緊固套彼此相互連接,即使在最高噴油壓力下也能確保足夠高的接觸壓力。驅動組件由1個連接體包裹著,連接體中還包含高壓進油道、回油道、集成的傳感器電插頭和壓電執行器等。為了在試驗研究時確保與量產噴油器的可比性,應用了批量生產的噴油嘴。連接體中的壓電元件的伸長行程通過過渡模塊傳遞給緊接其后的伺服液力組件。

伺服液力組件(圖2)可轉換噴油規律的形狀。壓電閥(預控制閥)將壓電模塊的伸長行程轉換成控制壓力(psteuer),控制壓力操縱主閥,再將噴油壓力(pinj)傳至噴油嘴組件。噴油嘴組件由噴嘴偶件、連接板、噴嘴體及其噴嘴彈簧組成。另外,噴油嘴體中還集成了電感式針閥升程傳感器和測量噴油壓力的電阻應變片。這樣的結構型式采用相應的算法能調節噴油規律形狀。這種噴油器的特點在于始終能使噴油嘴針閥非常迅速地開啟和關閉。為了改善高負荷運行時噴霧油束的動量即混合氣形成,對噴油規律造型形成決定了節流部位的主閥遠離針閥座布置。

3 縮短噴油嘴針閥開啟時間的優點

HiFORS噴油器的試驗在高壓罐和單缸試驗用柴油機上進行。圖3示出了可透過光線的高壓罐,有關光學試驗裝置的詳細情況可參閱參考文獻[5-6]。

噴油規律造型的試驗在5 MPa氣壓和800 K溫度下進行,以便調整到噴油開始時的柴油機運行邊界條件。在120 MPa和180 MPa噴油壓力下用HiFORS噴油器進行斜坡形、靴形和矩形噴油規律的試驗,并規定斜坡形噴油規律的斜坡持續時間為1 ms固定不變,與總噴油持續時間無關。

用于高壓罐上的光學測量技術由OH-化學熒光測量技術與紋影圖像攝影組合而成,其目的是要能同時確定噴束的貫穿長度、氣態混合長度和擴散上升高度,并在所有負荷工況點對HiFORS噴油器與量產的基準噴油器進行比較,從而證實HiFORS噴油器節流和普通噴油器針閥座節流不同的噴射工作能力。圖4示出了噴油規律變化的測量結果,左側是HiFORS噴油器噴油規律和噴油壓力變化時的情況,右側是HiFORS噴油器和基準噴油器邊界條件變化時的情況。HiFORS噴油器的噴油持續時間已進行了調整,以便能噴射與基準噴油器相同的燃油量。

圖4a、b示出著火時刻噴束的貫穿長度。從這兩張曲線圖中可以看出,在噴油量較小,空氣壓力和溫度較低時混合氣首先著火,隨后噴油結束,所有的燃油轉化為氣態。對于HiFORS噴油器從矩形噴油規律轉換到靴形噴油規律時,在給定的噴油壓力下相同噴油量的噴油持續時間增長。180MPa噴油壓力的曲線表明,除了靴形噴油規律之外,噴油規律不同時發展完全的噴束能夠達到相當的貫穿長度。由于靴形噴射開始時其噴嘴壓力明顯較低,這是由噴束動量降低所引起的,減小了噴射燃油的出口速度。這種趨勢在較低的共軌壓力下是觀察不到的,此時不同的噴油策略呈現出相同的結果。圖4示出了所考察的2種噴油器在120MPa噴油壓力下,不同運行條件時的噴束貫穿長度。為了具有可比性,僅示出了矩形噴油規律的曲線。第1種試驗運行是在高壓罐中氣壓5MPa和溫度800K下進行的,相當于低部分負荷運行噴油開始時的情況,其他2種高壓罐中的邊界條件相當于部分負荷非常高時的運行情況。可以看到,在較低的負荷下,HiFORS噴油器和基準噴油器發展完全的柴油噴束的貫穿長度相似,但在相同的噴油量下HiFORS噴油器針閥開啟時間較短,能夠較快地形成錐形噴束,這種趨勢在高負荷下表現得更為明顯。

圖4c、d示出的是氣態混合擴散上升高度的狀況,圖4c是HiFORS噴油器在不同共軌壓力下噴油規律形狀對氣態混合擴散上升高度的影響。對于所試驗的最高共軌壓力,3種不同噴油規律形狀之間存在著明顯的差別,矩形噴油規律因具有較強烈的噴束動量達到了最大氣態混合擴散上升高度,使用其他噴油規律時氣態混合擴散上升高度明顯比前者低,隨著噴油壓力的降低,氣態混合擴散上升高度對于所選用的噴油規律不太敏感。從圖4d中可看出,氣態混合擴散上升高度主要受高壓罐中熱力學邊界條件的影響,這在較早期的研究中就已明確[5-7]。與基準噴油器相比,采用HiFORS噴油器改善氣態混合擴散上升高度的效果僅在最低的負荷工況點才能觀察到,而在較高壓力和溫度下兩種噴油器的錐形噴束的發展幾乎相同,這就證實氣態混合擴散上升高度絕大多數與噴油量和噴油持續時間無關。

在氣態混合擴散上升高度和貫穿長度方面產生差異主要在于氣態混合長度,其情況示于圖4e、f中。高噴油壓力和矩形噴油規律導致氣態混合長度增加,從而改善混合氣形成過程,采用矩形噴油規律來達到較大的氣態混合擴散上升高度(圖4e)。如圖4f所示,與基準噴油器相比,由于針閥開啟和關閉時間較短,在較小的噴油量以及較低的環境壓力和溫度下HiFORS噴油器有助于增加氣態混合長度。但是,在高壓罐中較高的壓力和溫度下兩種噴油器之間的差異可忽略不計,僅在高壓罐中最高溫度900K和壓力10MPa情況下,基準噴油器因針閥座面的節流在氣態混合長度方面表現的稍好。

4 在單缸試驗發動機上進行臺架試驗

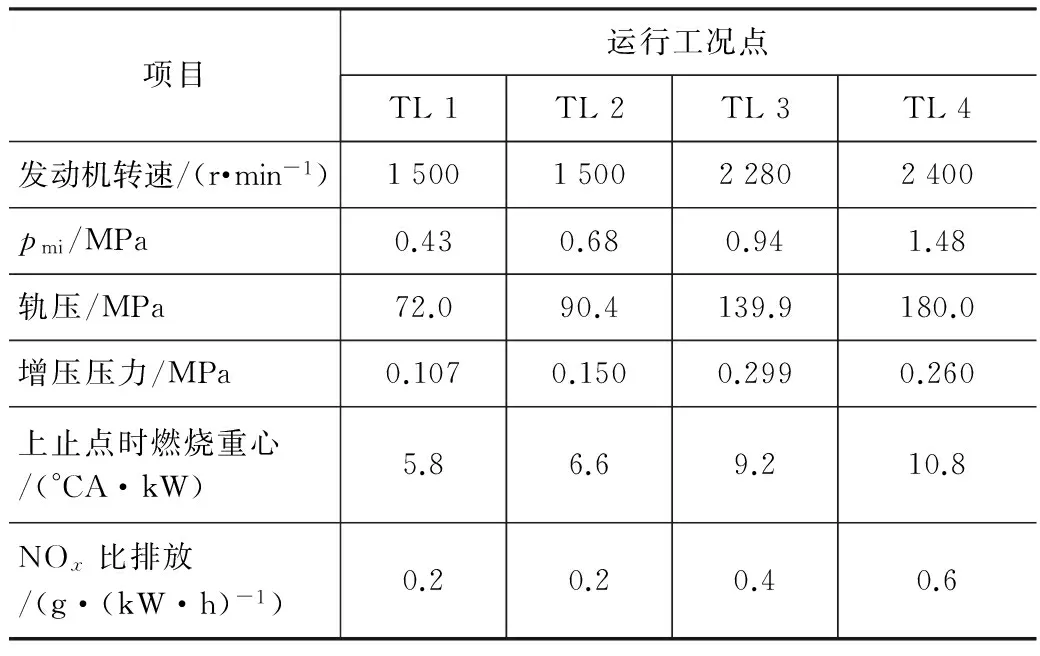

基于光學測量結果,HiFORS噴油器噴射時間較短,并且在低負荷工況點氣態混合長度增大。高負荷工況點,在噴油過程期間就已開始燃燒,基準噴油器因其針閥座面處的節流減小噴油過程開始時的貫穿長度而獲益。因為貫穿長度短,其噴束液態核心不會一直伸展到燃燒區域,從而獲得較長的氣態混合長度,憑借光學測量無法判斷,能否補償HiFORS噴油器噴油持續時間較短的優點,所以第2步就要用這兩種噴油器進行發動機臺架試驗。試驗所采用的4氣門單缸柴油機壓縮比為15,排量為390mL。對HiFORS噴油器進行4個運行工況點的試驗,其中3個運行工況點選擇C級轎車在新歐洲行駛循環(NEFZ)中具有代表性的工況點。發動機的標定保持基準標定的燃燒重心位置不變,而該基準燃燒重心位置是用接近量產的壓電噴油器不使用廢氣后處理裝置,并滿足歐6標準NOx排放限值要求確定的,有關發動機標定的詳細情況在較早期的研究中已介紹[7-8],表1中列出了各種不同運行工況點最重要的發動機標定參數。

表1 單缸試驗用柴油機的特征負荷工況點

主要的試驗工作已被轉換成用于4個負荷工況點的EGR方案。這些負荷工況點在應用是否帶預噴射的壓電噴油器以及HiFORS噴油器(不帶預噴射)的情況下進行試驗,而基準噴油器則采用接近量產但可變的(開放式)發動機電控單元進行控制。

如圖5所示,與基準噴油器相比,在這些試驗中NOx-碳煙之間的協調在應用矩形噴油規律的情況下得到了改善,沒有引起燃燒噪聲和指示效率的惡化,在相同的NOx排放水平下煙度比基準噴油器降低約達50%,在中等和高負荷工況點未燃碳氫化合物(HC)和CO降低約70%,而在降低碳煙排放與燃燒噪聲之間的目標沖突中,良好的標定不會引起NOx、HC、CO和燃油耗升高的要求。

5 結論

HiFORS樣品噴油器是一種具有高度柔性的試驗研究工具,可用于開發現代柴油機的燃燒系統,并在液力試驗臺和單缸試驗用柴油機上進行了試驗驗證,與具有相同噴油嘴結構型式接近量產的壓電噴油器相比,其試驗結果可歸納如下:(1) 在相同的噴油量情況下HiFORS噴油器能更快地形成錐形噴束;(2) 因針閥開啟時間較短,對5 MPa壓力和800 K溫度下的混合氣形成過程能產生較好的改善效果;(3) HiFORS噴油器具有高噴油壓力,與矩形噴油規律相結合能夠改善混合氣形成過程;(4) HiFORS噴油器有助于在噴油量較小時形成較長的氣態混合長度。

這種新型噴油器對發動機運行的良好效果已在單缸試驗用柴油機上進行了試驗分析,并將其結果與具有相同噴油嘴結構型式接近量產的壓電基準噴油器進行了比較。試驗研究證實,在降低NOx與碳煙排放之間的目標沖突,并與基準噴油器相比,HiFORS噴油器的廢氣排放水平得到了明顯的改善,并呈現出相似的燃燒噪聲和更低的HC、CO排放。

[1] Grzeschik P. [D]. Dissertation, intern im lehrstuhl für verbrennung-skraftmaschinen (VKA) der RWTH Aachen University weitergeleitet, 2014.

[2] Kremer F. Verbrennungsratenregelung durch mehrfacheins-pritzung im dieselmotor[D]. Dissertation, RWTH Aachen Unive-rsity, 2013.

[3] Matsumoto S, Date K, Taguchi T,u.a. Der neue diesel-magnetventil-injektor von Denso[J].MTZ, 74,2013: 146-150.

[4] Predelli O, Gratzke R, Sommer A, u.a. Kontinuierliche einspritzverlaufsformung in pkw-dieselmotoren-potenziale, gren-zen und realisierungschancen[C]. 31th Internationales Wiener Motore-nsymposium, 2010.

[5] Graziano B, Jakob M, Kremer F, u.a. Investigation on the Ignition sensitivity of 2-MTHF, heptane and di-n-butylether[C]. Tagungsbericht European Combustion Meeting, Lund, 2013.

[6] Jakob M, Klein K, Graziano B, u.a. Simultaneous shadow-graphic and chemiluminescent visualization to determine the mixture formation quality and ignition stability of diesel engine related surrogate fuels[C]. 14th Tagung Der Arbeitsprozess des Verbrennungsmotors, Graz, 2013.

[7] Heuser B, Kremer F, Pischinger S. Optimization of diesel combustion and emissions with tailor-made fuels from biomass[C].SAE Paper 2013-24-0059.

[8] Grzeschik P, Laumen H J. A new passenger car diesel injector with continuous rate shaping for 2500 bar injection pressure[J]. PTNSS Combustion Engines, 157(2),2014.

范明強 譯自 MTZ,2015,76(3)

何丹妮 編輯

2015-04-19)