獨上閣樓看盡繁花

□鐘淑新

獨上閣樓看盡繁花

□鐘淑新

開帖獨上閣樓

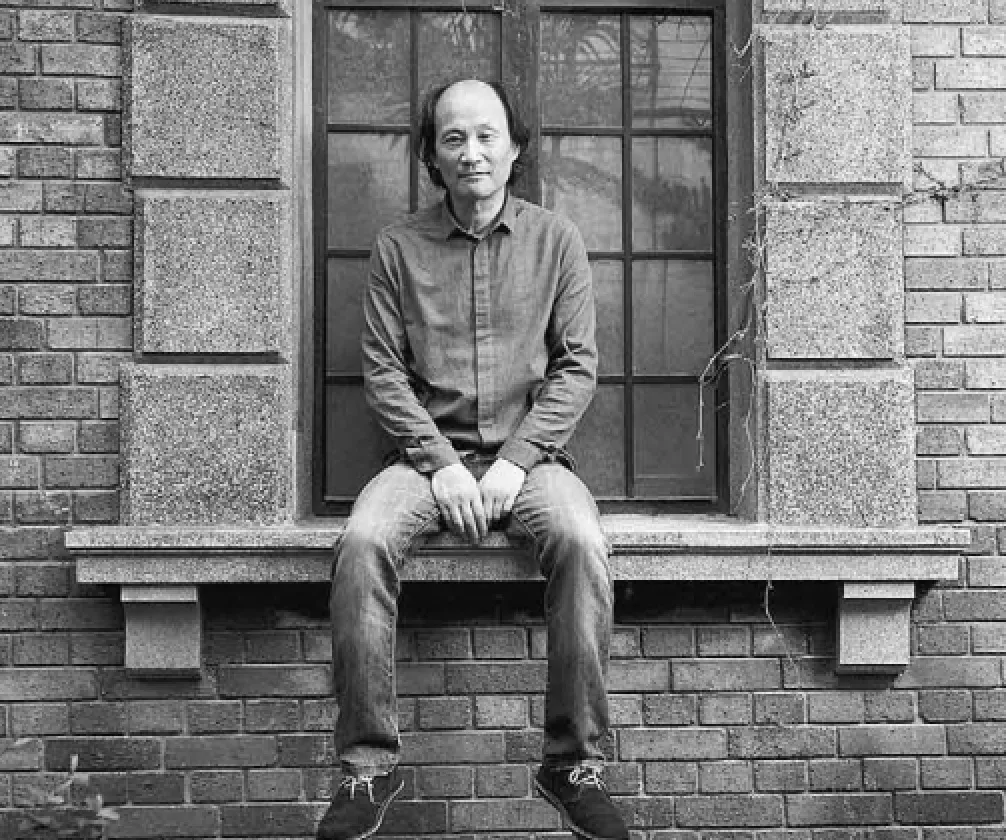

1969年,16歲的金宇澄和哥哥一起以知青的身份去黑龍江嫩江農場務農,一做就是八年。回到上海后,在街道的某零件廠上班,后調滬西工人文化宮。1984年嚴冬時節,上海下了大雪,他想到東北-40℃,雪像黃沙一樣干燥的情景與那里的生活,便寫下了一篇短文《多雪的冬天》投到《新民晚報》,讓他沒想到的是,這一投竟然被刊登了。第一次投稿成功讓他有了信心,從那時直到現在,他的中稿率一直保持在100%,從沒有被退過稿。

第二年,金宇澄在《萌芽》發表了小說處女作《失去的河流》,次年,發表了《方島》。兩篇小說連獲兩屆《萌芽》小說獎,他也因此進入上海作協,之后成為《上海文學》小說編輯,直到如今的常務副主編。

自進入《上海文學》雜志社,金宇澄二十年來沒寫小說,一直安靜地當編輯,沒想到快退休時,在網上用滬語寫故事出了名。

2011年5月10日,金宇澄給自己起了個網名“獨上閣樓”,在一個懷念老上海生活的網站“弄堂網”開帖。“獨上閣樓,最好是夜里,過去的味道,梁朝偉《阿飛正傳》結尾的樣子,電燈下面數鈔票,數好放進西裝內袋,再數一沓,清爽放入口袋,再摸出一副撲克牌細看,再摸出一副來……然后是梳頭,三七分頭要對鏡子細細梳好,全身筆挺,透出骨頭里的懶散。這個片段是最上海、最閣樓的。”這段話后來印于《繁花》的《收獲》版及單行本第一頁。

在弄堂網,他講上海西洋小說開禁,老阿姐手結絨線,口述全本《簡愛》,閣樓地板畢剝作響。兩分鐘后,網友“一氧化二氫”回帖說:“有勁。”并帶頭稱他為爺叔。“閣樓爺叔”的名號自此叫開。他受到網友們的追捧:“贊”“活脫脫上海市井”“柳三變的遺韻”……

爺叔就這樣從城市規劃、住房改造講開去,閑話牢騷,沒頭沒尾,時不時還標記幾處“此段再議”……直至講到20世紀80年代小菜場的大閘蟹攤頭,律師朋友膩先生碰到許久不見的“小赤佬”陶陶,自此文章順勢而下,再沒回頭。

金宇澄保持每早寫作兩個小時的習慣,不緊不慢,寫了就貼,貼完下線關電腦,出門上班。中午上去看一眼回復,再想下一段走勢,他說這個節奏就像吃蘿卜,講究的上海人吃蘿卜總是揩一段吃一段,只吃精華。

網絡寫作的載體是新的,玩的當然是連載小說吊人胃口的把戲,每段留尾,有且聽下回分解的意味。金宇澄喜歡講“味道”,網上的文字,每節結束都有味道在,就像一道菜,剛吃了幾筷就被撤下,吃菜的人會在不舍中慢慢回味,但面壁式的寫作不會有戛然而止的味道,往往像煲湯,苦苦煎熬后才和盤托出,寫的人痛苦,讀的人也未必舒服。他的帖中寫少婦銀鳳引誘少年小毛,寫銀鳳剛剛寬衣入浴坐進水里就掐掉。隔天另起一段,講起別的事,就不提這茬。看客們大呼爺叔不厚道,“吊足阿拉胃口”,想知道肥皂打了沒有,“兩根線要搭牢了,快點寫啊!急死個人。”金宇澄悠悠哉哉,任那盆洗澡水熱氣蒸騰了半個月。這樣的寫法看似隨性,實際是精心搭配的,以饗老饕,上桌順序都在提綱里,大俗大雅相互轉換,步步經營。

市井中的繁花

一天下午,閣樓爺叔冒上來說,已經有人困馬乏之感了,家里的貓都懂得主人這幾月的作息時間,每早叫他起床。“早上4點,小貓一叫,天未亮,開開電燈,小貓旁邊坐好,四目相看,實在好笑。”看客們著了魔,提出“幫儂拷拷背脊骨”,催著更新。網友的熱情讓金宇澄感動,也促使著他不停歇地寫下去,熬到下班,趕緊提包往家趕。有時寫到大腦缺氧,眼前一片模糊,就趕緊趴在書房的小床上睡一會,醒來趕緊把這節寫完。晝夜不分,極度疲憊,但能見到冒著熱氣,鮮活的幸福。

網上寫到一萬字,金宇澄突然意識到這已是一個長篇小說的框架,才警惕起來,做小說結構,從純粹的上海方言,逐漸轉為全國讀者看得懂的上海官話。

在金宇澄這些有一搭沒一搭的故事中,從滬生、阿寶、小毛三個不同家庭背景的上海少年展開,從20世紀60年代講到20世紀90年代,主人公穿梭于“上只角”和“下只角”,前后牽扯出一百多個人物,包括蕓蕓眾生的情欲、夢想和迷茫,像一萬個好故事爭先恐后沖向終點,每一個故事都細繪著上海市井百態、人性嬗變及歷史滄桑。在文字中,金宇澄不說教,沒主張,不美化也不補救人物形象,不刻意提升所謂的內涵。接連寫了五個月,保存下來的文字竟有33萬,他暫定名為《上海阿寶》。

金宇澄把一些章節發給作家朋友看,朋友們給了很高的評價,也提了一些修改意見。這讓他慢慢有了野心和追求:“在以往的文學作品里,上海經常被處理成很表面的狀態,比如外灘、旗袍、百樂門,我寫這個小說,寫城市的日常生活,希望能消除人們對上海淺表的看法,也能夠回擊‘城市無文學’的論調。”后來,《上海阿寶》改名為《繁花》,發表在《收獲》上。“繁花就像星星點點,生命力特強的一朵朵小花,這邊剛剛枯萎,那邊卻愈發燦爛,是這種味道。”文如其名,接通的是一百多年前《海上花列傳》的滬語寫作傳統與小說為“小道”的傳統文體觀念。

繁花其實不響

小說《繁花》完全卸掉了“為人生”“有意義”的匾額,既寫20世紀60年代以來歷史變遷的縮影,更寫20世紀90年代飲食男女,如滔滔而來的暗河,炫著白浪,也挾著泥沙,以其絕對的顛覆力量打破了讀者的審美慣性。金宇澄說,這就是給吃慣了西式面包的讀者端上了一碗熱氣騰騰的傳統手搟面。首刊《繁花》的《收獲》增刊出現了售罄加印的火爆場面,之后,金宇澄拿獎拿到手軟,他一舉奪得2012年度“華語文學傳媒大獎年度小說家”獎;2015年,再獲茅盾文學獎。“說到上海敘事,自白話小說盛行以來,一直到金宇澄的《繁花》橫空出世,大約有四位作家是絕對繞不過去的,按照時間順序排列,他們分別是韓邦慶、張愛玲、王安憶以及金宇澄。”茅盾文學獎評委王春林說。

在《繁花》的題記中有這樣一句話“上帝不響,像一切全由我定”,整部小說頻繁出現“不響”達1500多次,成為金宇澄的文本特征。小說里的上海人,表現了大量的“不響”,即北方話“不吭氣”“不言語”。中國人可以一驚一乍,也可以“不響”“無語”“太陽底下無新事”。有記者在飯桌上對他采訪,他回答問題,喝了兩口蘑菇湯,突然蹦出一句:“你是什么星座?”接著他說,“我是射手座,《皇帝的新衣》里的小孩就是射手座,勇敢,我做不到他那么勇敢,但《繁花》這本書,我自認發現了國民特性:一是飯局。有事沒事,包括結婚、死人,中國人就是去吃飯,無窮無盡的飯局;另一個是‘不響’,中國人最關心世道,最聰明,樣樣事情其實都懂得,但一般‘不響’。很多事情,個人承擔不了,最后也只能無語。”

這幾十年里,金宇澄熟悉的街道、弄堂不斷地消失,高樓大廈不斷拔地而起。他的居住地從盧灣區搬到普陀區,又搬回黃埔區。已經六十歲的金宇澄,在人生記憶最豐富的年齡,回憶他的情感,記錄他和朋友們的人生,還有他生活過的城市,把這些時光和記憶,忠實地記錄在了《繁花》里。他想,這部書可以為五十年乃至五百年后的讀者講一講他眼里的上海,到時候,它還是特別的。

圖片由本文作者提供

編輯 鐘健12497681@163.com

金宇澄

2015年8月19日,第九屆茅盾文學獎結果揭曉,金宇澄的《繁花》和蘇童等五位作家的長篇佳作最終勝出。