樂之經典 劇之永恒

錢慶利

2015年7月9-12日,意大利喜歌劇《愛之甘醇》在國家大劇院歌劇院上演。該劇為本年度歌劇節的閉幕大戲,當晚的上座率很高,彰顯了“以歌劇連接世界”的辦節主題。據主辦方介紹,此次歌劇節歷時3個多月,匯集了10部中外歌劇與3臺濃縮歌劇音樂精華的音樂會,為觀眾奉獻了35場精彩豐富的歌劇演出。這些中外經典與原創劇目的輪番上演,彰顯了國家對高雅藝術的重視程度。因條件所限,筆者未對本屆歌劇節的大多數劇目做臨賞體驗,故無法做出全面、客觀的整體性評價,倒是收官劇目《愛之甘醇》給人留下很深的印象(筆者看了7月9日晚的演出)。

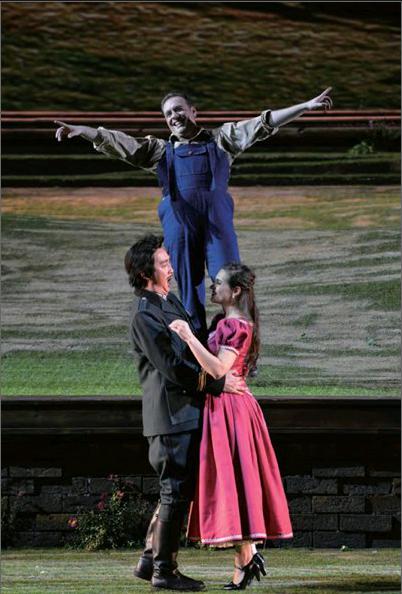

歌劇《愛之甘醇》的曲作者是意大利作曲家葛塔諾-多尼采蒂(GaetanoDonizetti,1797-1848,又譯唐尼采蒂),腳本作者為葛利契.羅曼尼。歌劇內容表現百姓日常生活,劇情生動活潑,通俗易懂。該劇于1832年5月12日首演于米蘭諾比亞納歌劇院。此次國家大劇院出品與制作的《愛之甘醇》,力邀著名歌劇導演皮埃爾.弗朗切斯科.馬埃斯特里尼執導,皮埃爾·喬爾喬·布魯諾·莫蘭迪任指揮。7月9日晚的演出,男女主人公的扮演者是一對外籍夫婦——弗朗切斯科·梅里和賽蕾娜·岡貝羅尼;軍曹貝爾科雷的扮演者為本土演員劉嵩虎;江湖醫生杜爾卡瑪拉的扮演者為恩佐·卡普阿諾。伴奏由國家大劇院管弦樂團承擔,擔任合唱的是年輕的但具有豐富歌劇合唱經驗的國家大劇院合唱團。

該劇之所以給人印象深刻,在于劇目本身所具備的如下經典品質。

以如歌旋律塑造人物形象

在歌劇音樂創作中,追求歌唱性的旋律是意大利傳統。多尼采蒂生活的時代,西方音樂界開始出現鄙視“美聲派”的藝術思潮,認為那只是歌唱家炫耀歌技的工具。歌劇作曲家們難逃這種思潮的影響,創作傾向左右搖擺。而多尼采蒂則是“美聲派”的忠實捍衛者,并以自己的創作實踐證明如歌旋律、美聲唱法的必要性,正因為如此,他的歌劇廣受歡迎。

歌劇《愛之甘醇》分為兩幕,全劇音樂由分曲體結構寫成,各分曲終止式明確。意大利歌劇創作傳統在該劇中得以充分體現,那便是追求優美的旋律,很多歌唱性段落充溢劇間。盡管在演唱語言上似乎與中國觀眾有一定距離,但其美妙的旋律依舊給人以極佳的享受。劇中的重唱部分寫作基本上按照意大利歌劇傳統寫法,先是戲劇人物各聲部依次陳述,后進行疊加,對塑造不同人物戲劇形象大有益處。印象深的有首二重唱在突出其中一個聲部的同時,另一個聲部采用說唱式的旋律進行,且速度較快,對演員要求很高,從中可以窺見羅西尼喜歌劇作品中的影子。在宣敘調的運用上,依舊沿用早期歌劇宣敘調的伴奏手法,樂隊停奏,用鋼琴做適度渲染,也較為自然。另外,劇中的器樂部分,如輕盈、歡快的序曲,旋律依舊突出,其他器樂段落也能較好地完成推動劇情、渲染氣氛、凝結矛盾、形象塑造的重要使命。

值得一提的是合唱在該劇中同樣起著不可替代的作用,其中第一幕的村民開場合唱、阿迪娜讀書合唱、醫生進村時的合唱、宣傳“靈藥”的合唱、四重唱與合唱;第二幕中婚禮祝福合唱、終曲合唱等在國家大劇院合唱團的精準演繹下,為全劇增色不少。這些合唱段落對塑造人物群像、渲染場面氣氛大有裨益,且極具歌唱性,很容易上口。

用人性揭示呈現曠世經典

在西方歌劇史上,宏大、史詩、宗教題材的正歌劇通常被認為最能體現戲劇本質,而喜歌劇則遠遜于正歌劇。其實不然,能否體現戲劇本性并不在于何種歌劇類型,而在于歌劇內容是否能夠彰顯普世性的人生哲理。以輕松愉快的敘述方式來通達人性深處,觸摸人類最本真的心靈空間,恰恰是喜歌劇的特長。故此,當第一部意大利喜歌劇出現并大受贊譽之后,很多作曲家轉向描寫平民生活的喜歌劇創作,多尼采蒂也不例外。

《愛之甘醇》歷經歷史的洗滌,盡管在世界各地有多個版本的不同演繹,但依然散發著特有的意大利喜歌劇光彩。該劇自首演以來普受觀眾贊譽,標志著以《女仆作夫人》為代表的喜歌劇創作不斷走向成熟,同時也改變了西方觀眾在很長一段時間內以正歌劇為主要審美對象的欣賞習慣。更為重要的是,劇情雖經迂回曲折,最終皆大歡喜式的結局與中國觀眾的審美傳統相暗合。故此,受歡迎便不足為奇。該劇在嬉笑怒罵間充溢著的深刻的人生哲理,即是此劇的魅力之處,因為戲劇的本質是弘揚正義、揭示人性,該劇恰恰做到了,這也正是該劇近200年來能夠跨越時空、成為永恒的獨到之處。正如該劇導演闡釋中所說:

“《愛之甘醇》的原背景在現代制作中被不斷改編,推陳出新的制作手法已形成傳統;首先因其在全世界范圍內頻繁上演,并以不同版本呈現于舞臺;此外,這部喜劇的社會諷刺性在當下仍具有現實意義。也正是由于故事講述了人與人之間錯綜復雜的關系,并且在歌劇腳本中并沒有明確的歷史時代指向性,因此歌劇《愛之甘醇》歷久彌新,得以在不同歷史時代背景下被成功搬演。”

由上所論,經典劇目得以在當代演繹,其最大的根由在于劇中所折射出的人性光輝,而這種光輝又能夠被不同時代的、不同接受者所普遍認可。在這個物欲橫流的現實社會中,該劇所揭示出的真愛與物質利益之間的博弈難道不具有啟示意義嗎?這也許就是<愛之甘醇》在此輪大劇院歌劇節中再次上演的深層原因所在吧!

舞美及其他

該劇的舞臺設計簡潔、明了,開場呈現的是寬敞的綠茵草坪,邊上是小河、馬路及零散的生產、生活用品。設計師胡安·吉葉莫·諾瓦在舞臺上打造出夢幻、浪漫、唯美的田園景致,與男女主人公的浪漫愛情相映成趣,向觀眾展示出一幅19世紀初意大利鄉村的風情畫。第二幕開場時,根據劇情的需要,進行場景轉換,改為阿迪娜家莊園的門前,為營造其與軍曹即將舉行的“婚禮”場面。之后,隨著男女主人公冰釋前嫌,舞臺布景回到一幕。全劇雖沒有豪華的舞美呈現,但卻與整個劇情相得益彰。

至于演員的演唱,最大的亮點莫過于男高音歌唱家梅里與女高音甘貝羅尼夫婦同臺。兩人不僅在舞臺上表現出甜蜜愛情,在生活中也是一對伉儷。這對現實中的夫妻將舞臺上的戀人演繹得格外自然、默契,充滿生活氣息。梅里的嗓音抒情優雅、圓潤飽滿、悠揚嘹亮,很出彩,演唱規范,技術控制強,令人沉醉,觀眾的掌聲即是明證。倒是女主角的聲音總體略遜于男主角,華彩段演唱雖細若游絲,不過音準稍有偏差,但表演很到位,音樂及表演處理都很細膩,軍營的扮演者為本土演員,上半場未進入狀態,第二幕基本上在人物中進行。

筆者認為該劇的不足之處在于導演的處理手法,可能是為了迎合中國觀眾,劇中特意夾雜著中文語言,顯得不倫不類。如第一幕中,軍曹率領士兵們踏著行軍的步伐上場時,用中文喊著“一二一”口令及其后“干嘛呢!干嘛呢!”方言(天津)穿插的夸張表演,這一刻意設計縱使贏來觀眾的哄堂大笑,但總覺得與全劇整體風格格格不入,給人以畫蛇添足之感。

另外,詠嘆調“偷灑一滴淚”唱畢,因觀眾掌聲熱烈,演員復唱一次,這樣處理帶來的弊端是打斷了本應連續進行的戲劇進程,違反了歌劇中音樂與戲劇同步推進的基本規律。重蹈了曾幾何時西方歌劇中因詠嘆調炫技而給觀眾帶來反感的覆轍,這恰恰是格魯克當年歌劇改革矛頭直指的對象之一。

國家大劇院引進此類經典劇目,不僅豐富了中國歌劇演出的種類,還能領略到意大利經典喜歌劇的獨特魅力。這對于培養中國本土觀眾的歌劇審美、觀劇習慣、弘揚高雅藝術的當代之美乃至啟迪中國歌劇創作均具有重要的現實意義。