中西建筑交融的“被動和弦”

撰文/秦毅

中西建筑交融的“被動和弦”

撰文/秦毅

19世紀末20世紀初,對于當時倡導“師夷長技”“以洋為師”的國人來說,西方傳教士和教會開辦的西式學堂粘連著無法分割的宗教色彩,與天文、數化、科學一起,打開了一個新世界。校園中的新式建筑也成為中西建筑交融歷史中一篇特殊的樂章。雖然在這“和弦”背后有著強弱懸殊的突兀,有著文化戰爭的攻伐,有著民族情感上的坑洼,有著欲說還休的矛盾與冗雜……

從誕生到發展兩面性不掩育才功績

教會大學都有自己的優勢專業,燕京大學的社會學系和新聞系,東吳大學的法律系,滬江大學的中文系,華西協和醫學院、長沙湘雅醫學院的醫科,都為中國培養了優秀的人才。

19世紀晚期,西方天主教會和基督新教會開始在中國創辦高等教育機構,圣約翰大學于1879年安家中國。這所教會大學是中國最早的現代意義上的大學,比多數人印象中的北洋大學堂還要早近30年。上世紀20年代后,教會大學發展已蔚為大觀,遍布華東、華北、華南、西南各地。至1949年,共有21所教會大學在華辦學。這些學校不但設有文科全部課程,而且多數還設有理科或工科,為當時的中國培養了一大批具有專業素質和社會影響力的杰出人才。其中,聞名全國的包括燕京大學、齊魯大學、金陵女子大學、金陵大學、東吳大學、滬江大學、之江大學、福建協和大學、嶺南大學、長沙雅禮大學、湖北文華書院、武昌博文書院等。

教會大學是中西文化交流的重要場所,不少教會大學負責人都主張學校要吸收中西文化之精華,不僅要教授數、理、化之類的新式科學課程,也應講授中國傳統文化,包括《三字經》《千字文》《百家姓》《四書》等。

客觀地講,教會大學是西方對中國的一種變相的文化侵略,但不可否認的是,其也為中國的科學、文化、教育發展做出很大貢獻。原之江大學校長李培恩曾這樣說:“若中國今日不需要外國文化之輸入,則盡可閉關自守,而無待于西洋科技藝術之灌輸,社會經濟思想之流入。然在今日之中國,其實際對于外來吸收之不暇,遑論拒絕。足見西洋文化之輸入,乃為補救中國文化之不足而決非侵略的。”

2010年修復的華西協和大學中西合璧的老校門(今位于四川大學華西醫學中心東校門處)

事實上,在那個戰亂與高壓控制的年代,“洋人”背景的教會大學有著比其他大學更加寬松的學術空間。學校不強制學生皈依基督教,在政治立場上也盡量秉持“獨立”的方針,甚至擁有一些被國民黨當局列為禁書的馬克思主義書籍。

1952年秋,國家對各大高校院系進行大調整,私立大學全部改為公立,并合并重組高校系科。比如,燕京大學的文科、理科等學科以及學校所在地劃入北京大學,工科并入清華大學;圣約翰大學的院系分別并入復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學,原址上建起華東政法學院;之江大學院系并入浙江大學、同濟大學,在原址組建了浙江師范學院(杭州大學前身)。絕大部分外籍教員被遣送回國,自此中國的教會大學也走到了歷史的盡頭。

從屋頂到整體建筑風格的“西式東化”

19世紀末之前,在華的西方人似乎總是試圖讓新建筑帶有典型的歐洲風格。或許對他們來說,這本身就是一種身份的象征,有著無上的榮譽和優越感。但是這種明顯突兀的建筑風格真得有益于他們在東方的土地上行事嗎?漸漸地,關于建筑的新爭論開始出現,傳教士們不再因選擇歐洲式還是美國式糾結,而是更多關注怎樣與中國建筑相結合。許多傳教士意識到,中國城市保有完整獨特的建筑風貌,在其中植入一些西方建筑,會顯得非常突兀和不協調。一位叫杜伯士的牧師就曾表示:“在教化他們時,我們切不可去掉他們的民族特性。”

此后,西方傳教士在建造教堂和學校時,在風格上漸漸表現出對中國文化和傳統的尊重。教會學校詮釋著傳教士們的福音——來吧,這里可以總結過去,有中華文明的啟示,更有新知指明著未來的發展方向。

原華西協和大學生物樓

原華西協和大學事務所

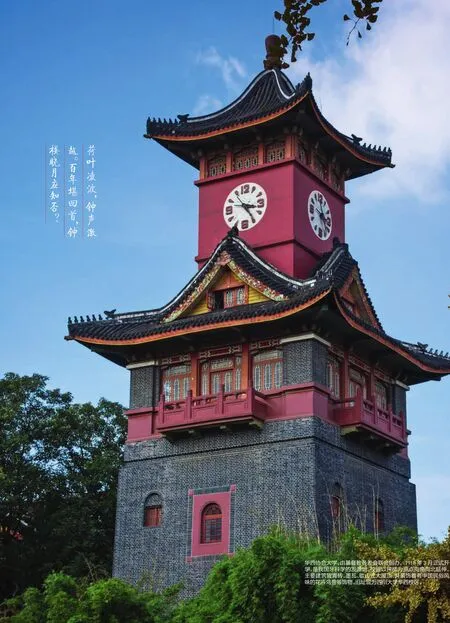

20世紀初,關于西式建筑東化的變革正在發生,有一點必須明確的是,變革的實驗場最早出現在教會學校而非教堂。位于四川成都的華西協合大學便是這樣一個實驗場。華西協和大學于1910年開始招收第一批學生,但是到1914年才完成新建筑的建設。在那里,中國式的大屋頂被扣放在了英國式的建筑上。當時的《教務雜志》記載了這樣的“變化”:“不少人堅持說,我們要建造最好的西洋風格建筑,讓中國人來適應。但是最終進行一下嘗試的意見占了上風。”一種東方化的西式建筑被采納,這種類型的建筑表達了廣泛存在于整個教團中的和諧統一的精神,以及將東方和西方融為一體的目標。

此外,1911年至1917年間,山東基督教學院、南京金陵學院等教會大學也開始了在建筑中融入中國特征的嘗試。然而,這種“表面的嫁接”似乎并不成功。當時的建筑師缺乏對中國古代建筑的本質認識,于是只能從他們在紫禁城看到的鋪滿琉璃瓦的大屋頂入手,建造了一批戴著“中國帽子”的西方建筑,即只將屋頂的斜坡及所用的材料作為中國特色的展示區,除此之外,還是西洋建筑的身軀。

“知不足而知進步”,這句話對于學習中的西方建筑師及傳教士來說同樣適用。在長沙雅禮大學里,更多的傳統中國建筑元素被融入新建建筑中。建筑師亨利·墨菲在建筑的適應性方面邁出一大步,比如用混凝土模仿建造中國的木結構柱子,用鐵件制造中國的花格窗,以及營造出有美國校園特征的中式庭院。在長沙雅禮大學建造的過程中,更多的中國工匠被雇傭,用于建筑細節的雕刻及模具、模型的建造。這些無疑讓中西建筑的融合之路更加自然和平順。

東吳大學,1900年由基督教監理會在蘇州創辦,是中國第一所西制大學。舊址現為蘇州大學。

作為學校的出資人,教會對建筑師的選擇更加謹慎,不僅要求他們對中國建筑感興趣,而且還要有深入了解。但是,有一個現實問題擺在教會面前—— 建筑愈加細致入微地中國化,意味著細節處的雕琢增加,意味著更多的建筑成本和時間成本,意味著不得不購買比以往更多的土地。教會需要找到解決這個問題的關鍵,即在尊重中國傳統和依循科學進步之間找到一個平衡點。1914年7月的《遠東評論》在報道長沙雅禮大學設計時寫道:“可以明顯感受到,在達到雅禮會的教育、醫學和宗教方面的目標之余,依然有機會讓建筑物本身美好宜人,以向中國人表明在體現美國現代化的設計和建造理念的建筑群中保護中國建筑遺產的種種可能。”

自此后,西式大學的中國化在建筑的形體上愈加明顯,融合了多重符號和象征意義的混合樣式大學越來越多。許多教會大學的圖書館、禮拜堂、教室、宿舍等,都擁有較為適宜的中西合璧樣式,并在之后的歷史歲月中展現出不一般的氣度和包容性。而這恰與大學自由思想競發的氣質相契合。在教會大學的實驗及示范下,傳教士們的“本土化教堂運動”開始推進,更多的融合式建筑由此誕生。當時的天主教大教主批示稱,這樣一個趨勢將“有利于支持羅馬教皇的統治,來發展本土的基督教藝術和基督教建筑”。

教會大學的校園規劃和建筑,今已成為繼承者引以為豪的學校傳統的重要組成部分。