自擬真人養臟湯治療脾腎陽虛型潰瘍性結腸炎的臨床觀察

周策 唐太春 余樂來 龍浩然 黃德銓#

(1成都中醫藥大學2009級七年制中醫學 四川成都610075;2成都中醫藥大學附屬醫院 四川成都610072)

潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)是一種以反復發作的腹瀉、黏液膿血便、腹痛為主要臨床表現[1],病變主要累及直腸、結腸黏膜及黏膜下層的慢性非特異性炎癥,屬炎癥性腸病(IBD)范疇。本病可歸屬于中醫“痢疾、腸僻、泄瀉”等范疇,特別是與中醫的“休息痢、久痢”最為接近。近年來該病在我國的患病率和發病率有明顯增加趨勢[2]。由于本病是由多種病因引起的慢性及復發性炎癥且具有終身復發傾向,故又有病程長、難治愈、停藥復發率高等特點。病久多虛,久病則氣損及陽,故臨床上多見脾腎陽虛證型。患者多表現為病久遷延不已、反復發作、臍腹冷痛時作、喜溫喜按、食少納差、形寒肢冷、舌淡苔白或有齒痕、脈沉細。本文對成都中醫藥大學附屬醫院2013年5月~2014年9月收集的87例脾腎陽虛型UC患者分別采用自擬真人養臟湯和美沙拉嗪治療,并對兩種治療療效進行比較,旨在尋求對脾腎陽虛型潰瘍性結腸炎的最佳治療方案。現將研究結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究病例均為2013年5月~2014年9月在成都中醫藥大學附屬醫院肛腸科就診的脾腎陽虛型潰瘍性結腸炎患者共90例,采用隨機數字表分為治療組與對照組各45例。試驗過程中,治療組有1例因經濟原因退出,1例因無法按時口服中藥湯劑退出;對照組有1例因不良反應退出故最后完成研究者共87例,治療組43例和對照組44例。治療組:男24例,女19例,年齡(37.65±11.36)歲,病程(4.34±0.91)年;對照組:男 21 例,女23例,年齡(36.23±10.15)歲,病程(3.72±0.83)年兩組患者性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照2012年中華醫學會消化病學分會炎癥性腸病協作組關于中國炎癥性腸病診斷治療規范的共識意見[3]的診斷標準。

1.3 納入標準 確診為潰瘍性結腸炎的患者;年齡18~65歲;具有良好的依從性;自愿參加并簽署知情同意書的患者。中醫辨證屬于脾腎陽虛證[4],主癥:(1)久瀉不止,夾有白凍,甚則完谷不化,滑脫不禁;(2)形寒肢冷。次癥:(1)腹痛喜溫喜按;(2)腹脹,食少納差;(3)腰酸膝軟;(4)舌質淡胖,或有齒痕,苔薄白潤;(5)脈沉細。上述證候確定:主癥必備,加次癥2項以上即可辨證為脾腎陽虛型。

1.4 排除標準 (1)年齡<18歲或>65歲者;(2)妊娠期、哺乳期或近期有妊娠計劃的患者;(3)有水楊酸類藥物過敏史及過敏體質者;(4)應用糖皮質激素及免疫抑制劑藥物停藥時間<4周者;(5)有活動性胃或十二指腸潰瘍者;(6)合并嚴重的心、腦、肺、肝、腎等重要臟器疾病以及血液疾病、消化道腫瘤、精神疾病患者;(7)不愿意配合參加研究者。

1.5 治療方法

1.5.1 治療組 采用自擬真人養臟湯加減治療。基礎方:黨參30 g、炙黃芪40 g、炒白術30 g、茯苓15 g、肉豆蔻 10 g、肉桂 6 g、干姜 10 g、烏梅 15 g、五味子 9 g、白芍20 g、生地黃 12 g、白頭翁 15 g、黃連 6 g、炙甘草6 g。加減用藥原則:瀉下赤多白少者,生地黃用量加至20 g,易白芍為赤芍20 g,或加用地榆15 g;腹痛甚者,白芍用量加至30 g,或加用高良姜12 g、延胡索9 g;里急后重者,加用木香9 g、檳榔12 g;畏寒肢冷甚者,肉桂、干姜用量加至20 g,或加用炮附片15 g(宜先煎1 h,至口嘗無麻辣感為度);兼食少納差者,加用炒谷芽15 g、焦山楂15 g;兼情緒抑郁者,加用柴胡15 g、郁金12 g;患者處于月經期間者,減少具有活血化瘀功用藥物的用量。每2日1劑,水煎3次,共取汁約900 ml,分早、中、晚3次溫服,每次約150 ml,連用6周。

1.5.2 對照組 采用美沙拉嗪腸溶片(國藥準字H19980148),每日 3次,每次 0.5 g(2 片),急性發作期每日4次,每次1 g(4片),病情相對穩定后再逐漸減量;連用6周。

1.5.3 注意事項 兩組患者在治療期間均不再服用與治療本病相關的藥物;重視患者的營養狀況,建議患者治療期間食用富含維生素、易消化、少纖維食物,忌辛辣、肥甘厚味食物,避免刺激性食物。

1.6 觀察指標 治療6周后,對兩組患者的主要癥狀和綜合療效進行評價;囑患者繼續服藥并隨訪臨床治愈和顯效的患者3個月以觀察復發率。

1.7 療效指標 參照中華中醫藥學會脾胃病分會制定的《潰瘍性結腸炎中醫診療共識(2009)》[4]中的有關標準擬定。(1)主要癥狀的記錄與評價:主要癥狀指腹瀉、黏液膿血便、腹痛、形寒肢冷、里急后重臨床控制:癥狀消失;顯效:癥狀分級減少2級;有效:癥狀分級減少1級;無效:達不到以上標準者(主要癥狀分級記錄:0級:沒有癥狀,積0分;Ⅰ級:癥狀輕微,不影響日常生活,積1分;Ⅱ級:癥狀中等部分影響日常生活,積2分;Ⅲ級:癥狀嚴重,影響到日常生活,難以堅持工作,積3分)。(2)綜合療效評定標準:癥狀消失為臨床治愈,癥狀改善百分率≥80%為顯效,50%≤癥狀改善百分率<80%為有效癥狀改善百分率<50%為無效,癥狀改善百分率負值時為惡化。其中,總有效率=(臨床治愈+顯效)本組總例數×100%;復發率=復發/(臨床治愈+顯效)×100%。

1.8 安全性 治療前后檢測血、便常規及肝、腎功能。記錄并評價治療過程中的不良反應,描述特征包括:類型、嚴重程度、發生時間、持續時間、頻率等。

1.9 統計方法 采用SPSS20.0軟件進行統計分析。對符合正態分布、方差齊性的計量資料進行單因素方差分析,不符合者采用非參數檢驗;計數資料(復發率)的比較采用χ2檢驗;等級資料(主要癥狀療效、綜合療效)的比較采用秩和檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療后主要癥狀的療效比較 治療6周后,治療組腹瀉、黏液膿血便、腹痛、形寒肢冷里急后重癥狀療效均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.01或P<0.05)。表明治療組在改善脾腎陽虛型UC患者的主要癥狀方面優于對照組。見表1

表1 兩組患者治療后主要癥狀的療效比較(例)

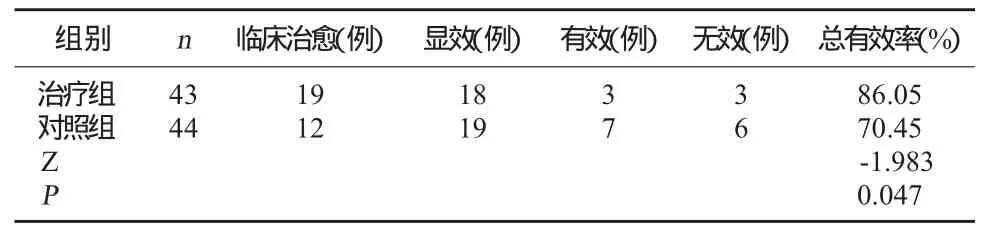

2.2 兩組患者治療后綜合療效比較 治療6周后治療組的綜合療效優于對照組,差異有統計學意義(Z=-1.983,P<0.05)。見表 2。

表2 兩組患者治療后綜合療效比較

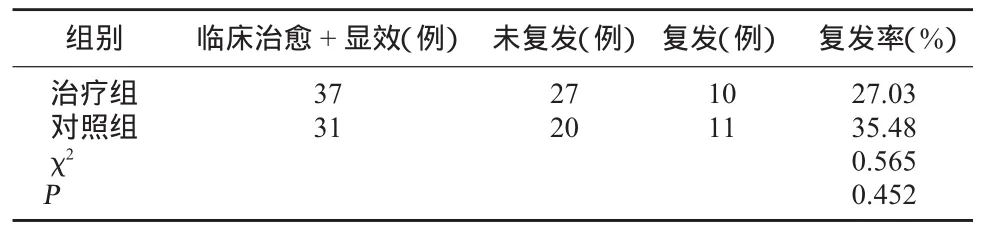

2.3 兩組患者治療后3個月內復發情況比較 治療后3個月內治療組復發率為27.03%,對照組復發率為35.48%,差異無統計學意義(χ2=0.565,P>0.05)。說明脾腎陽虛型UC的復發率較高,在防止復發方面治療組與對照組的差異不明顯(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療后3個月內復發情況比較

2.4 安全性評價 治療期間,對照組有1例患者因服藥后,多次出現惡心、腹瀉加重、乏力、頭暈等不適,考慮為藥物的不良反應,患者退出試驗;治療組無嚴重不良反應發生。

3 討論

“潰瘍性結腸炎”過去被認為是歐美多見、亞非地區較少見的一種疾病。但現在研究表明,UC在我國也是一種較常見的消化系統疾病,并在逐漸成為一個新熱點。中國炎癥性腸病協作組[5]通過回顧性分析3 100例UC住院病例,提示我國患病率約為11.62/105,且發病率有逐年上升趨勢,嚴重程度以輕、中度為主,疾病類型以慢性復發型和初發型為主,暴發型少見,可能與診療手段的改進與普及、生活水平的提高、生活方式的西化有關;可見地域因素在UC發病中起一定作用[6]。目前西醫藥物治療主要有氨基水楊酸類、糖皮質激素、免疫抑制劑及其他輔助治療藥物如抗感染藥物、抗膽堿能藥物等;但一些藥物可出現惡心、嘔吐、腹瀉加重甚至過敏等不良反應,可能導致病情進一步加重,且停藥后存在較高的復發率。

中醫學文獻中雖無“潰瘍性結腸炎”這一病名,但據該病的臨床表現當屬“休息痢、久痢和腸僻”等范疇,歷代醫家對此類病證的認識則頗為豐富。其病因、病機歸納起來多由先天稟賦不足、脾胃虛弱,或外感邪毒,或飲食不節,或情志不暢而誘發,導致脾胃受損、濕熱疫毒蘊結腸中,阻滯脈絡,腑氣壅塞,血腐肉敗而罹患該病。早在《素問·陰陽應象大論》中就有“濕勝則濡瀉”、“清氣在下,則生饗泄”之論,認為濕邪是導致泄瀉的重要原因。劉河間在《素問病機氣宜保命集》中有云:“瀉而便膿血,氣行而血止,行血則便膿自愈,調氣則后重自除”,強調調氣和血對痢疾治療的重要性。《雜病源流犀燭·泄瀉源流曰:“是泄雖有風寒熱虛之不同,要未有不源于濕者也”。《景岳全書·泄瀉》中也有所論述:“泄瀉之本,無不由于脾胃”,脾為后天之本,主運化,脾虛則濕盛濕盛則泄瀉。本病雖病位在大腸,但與脾肺關系密切,病久則遷及肝、腎,多為本虛標實、虛實夾雜之證。這與西醫學認為UC屬于心身疾病且具有終身復發傾向的觀點相符。

現代中醫對UC的治療,多從清熱解毒、健脾化濕、疏肝健脾、調氣行血、固腸止瀉等立論。田振國教授[7]創立“宣通氣血、寒熱并用”治則,提出“通”法治療UC,認為宣通氣血、祛瘀生新,氣血通暢,腸絡無阻,邪毒趨散,才能止瀉痢。楊巍教授[8]提出UC的病因以“濕”為要,可分為發作期與緩解期,治以祛濕化濕。李乾構[9]認為中藥內服配合灌腸是治療UC的重要手段,使藥物直達病所,有利于腸黏膜局部炎癥的消退、潰瘍愈合和病變組織恢復。岳宏等[10]對1979~2007年有關UC中醫辨證的文獻進行統計分析共獲取443個證候類型,經證候規范后為93個出現頻率大于5%的證候依次為:脾腎陽虛、濕熱肝郁脾虛、脾胃虛弱、氣滯血瘀。現代研究還發現,在UC的發病中,腸黏膜炎性細胞的凋亡減慢和結腸上皮細胞的凋亡在UC的形成中起一定的作用,是UC致病的一個重要環節[11]。

筆者采用自擬真人養臟湯治療脾腎陽虛型UC,全方系由《太平惠民和劑局方》中真人養臟湯與《傷寒論》之白頭翁湯的組方思想中化裁而來,且兼具四神丸之溫腎暖脾、烏梅丸之寒熱并用等特性,故本方的溫陽止瀉、寒熱并用治療特點更為明確。方中重用黨參、炙黃芪、炒白術、茯苓以補氣、健脾、除濕針對“泄瀉之本,無不由于脾胃”而設;伍以肉豆蔻肉桂、干姜體現“暖脾胃,固大腸”、“溫腎陽”而治本臣以白芍、生地黃、烏梅、五味子養血斂陰、澀腸止瀉,且兼有柔肝止痛、止血之功;佐以白頭翁、黃連清熱解毒、燥濕治痢;炙甘草調和諸藥、顧護脾胃。諸藥合用,補氣健脾、溫陽止瀉,寒熱并用,雙向調節,標本兼顧,證癥同治。《靈樞·口問》有云:“邪之所在,皆為不足”,正氣不足是感邪發病的主要原因,正虛是主要矛盾,正氣抗邪必定消耗正氣,故應重視“扶正氣”在慢性病治療中的應用。現代藥理研究表明,黨參有調節胃腸運動、抗潰瘍、抗炎等功效[12];生地黃有抗炎、抗過敏等作用[12];肉桂中桂皮油對革蘭氏陰性菌及陽性菌有抑制作用[12];黃連對多種病原微生物有抑制作用,對痢疾桿菌抑制作用尤強,并有抗炎、抗腹瀉、抗潰瘍的功效[12],可用于各種炎癥的輔助治療。

此外,UC患者平均病程較長、常反復發病、服藥周期長,故較多患者會表現出負性情緒反應。Hauser等[13]通過漢密爾頓焦慮、抑郁量表對108例UC患者的心理狀態進行分析,研究發現UC患者焦慮及抑郁心理狀態比較明顯,且處于活動期UC患者其焦慮、抑郁程度顯著超過正常人群。所以在UC治療過程中,必須重視抗抑郁及心理支持治療的作用。只有采取心身并治、重視日常護理、加強鍛煉、提高機體抗病力的綜合防治措施,才能有效地提高治愈率,防止該病的復發。綜上所述,潰瘍性結腸炎屬脾腎陽虛證者,真人養臟湯在改善腹瀉、黏液膿血便、腹痛、形寒肢冷、里急后重癥狀方面療效確切,安全性高,治療效果優于美沙拉嗪;在防止疾病復發方面二者無明顯差異。如何提高UC患者的根治率,降低復發率,仍是未來臨床需要解決的問題。

[1]葛均波,徐永健.內科學[M].第8版.北京:人民衛生出版社,2013.385

[2]江學良,王志奎.潰瘍性結腸炎的診斷、分型及療效標準[J].世界華人消化雜志,2000,8(3):332-334

[3]中華醫學會消化病學分會炎癥性腸病學組.炎癥性腸病診斷與治療的共識意見[J].胃腸病學,2012,17(12):763-781

[4]中華中醫藥學會脾胃病分會.潰瘍性結腸炎中醫診療共識(2009)[J].中國中西醫結合雜志,2010,30(5):527-532

[5]中國炎癥性腸病協作組.3 100例潰瘍性結腸炎住院病例回顧分析[J].中華消化雜志,2006,26(6):368-372

[6]Ng SC,Tang W,Ching JY,et al.Incidence and phenotype of inflammatory bowel disease based on results from the Asia-pacific Crohn's and colitis epidemiology study[J].Gastroenterology,2013,145(1):158-165

[7]隋楠,田振國.田振國通灌結合治療慢性非特異性潰瘍性結腸炎經驗[J].遼寧中醫雜志,2014,41(8):1595-1597

[8]張志君,翟敏,鄭德,等.楊巍治療潰瘍性結腸炎經驗采擷[J].上海中醫藥雜志,2014,48(8):16-17

[9]李乾構.中醫藥治療潰瘍性結腸炎的思路[J].北京中醫,2004,23(3):149-150

[10]岳宏,王天芳,陳劍明,等.潰瘍性結腸炎常見中醫證候及證候要素的現代文獻研究[J].北京中醫藥大學學報,2010,33(5):306-308

[11]張文俊,李兆申,許國銘,等.細胞凋亡調控蛋白Bcl-2和Bax在潰瘍性結腸炎表達的研究 [J].中華消化內鏡雜志,2003,20(4):262-264

[12]張廷模.臨床中藥學[M].北京:中國中醫藥出版社,2004.8

[13]Hauser W,Janke KH,Klump B,et al.Anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease:comparisons with chronic liver disease patients and the general population[J].Inflamm Bowel Dis,2011,17(2):621-632