國外磁力探測衛(wèi)星的發(fā)展

徐冰 (北京空間科技信息研究所)

精確探測磁力場對軍事戰(zhàn)爭,研究地磁場、太陽活動和電離層的相互作用,進一步了解空間環(huán)境,以及了解電離層活動對通信和導(dǎo)航衛(wèi)星的干擾等都具有十分重要的意義。截至目前,國外相繼發(fā)射了多顆磁力探測衛(wèi)星,對地核場(主要磁場)、地殼場(異常場、磁異常)、電離層磁場和磁層磁場等地磁場的各個部分進行了全面探測,獲取了距地表100km到數(shù)千千米范圍內(nèi)的地磁數(shù)據(jù),進而建立了精確的全球地磁場模型,形成了衛(wèi)星地磁學(xué),將地磁學(xué)研究向前推進了一大步。

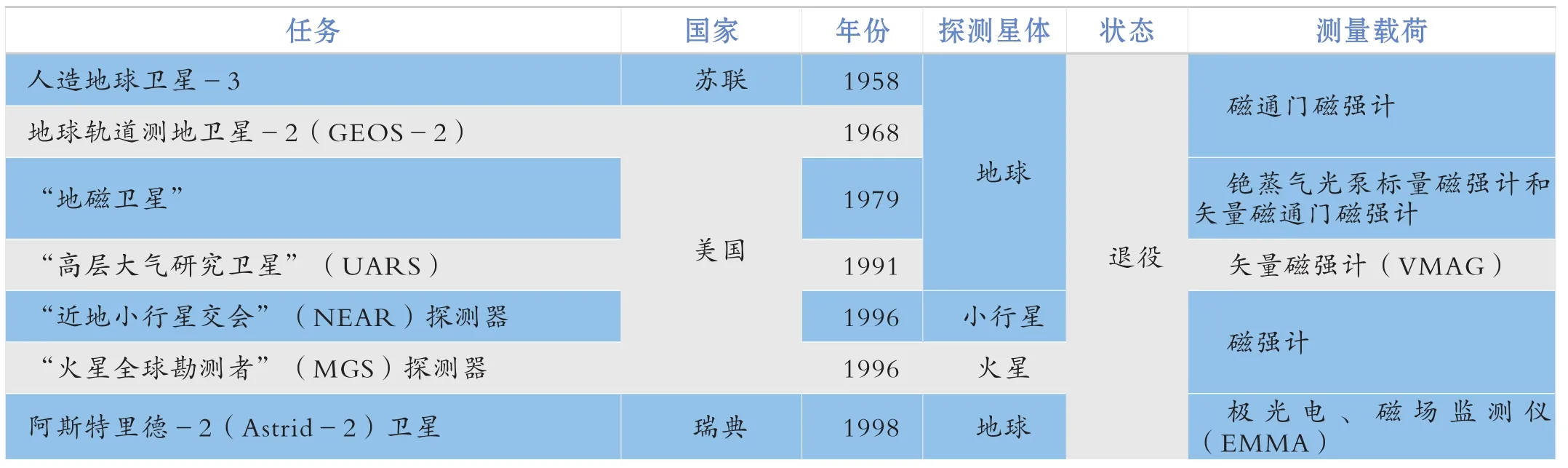

1 國外磁力探測衛(wèi)星發(fā)展歷程

1958年5月,蘇聯(lián)發(fā)射了人造地球衛(wèi)星-3(Sputnik-3),成為世界上首顆磁力探測衛(wèi)星,揭開了國外探測地球磁場和行星磁場的序幕。該星上載有1臺磁通門磁強計,受星體磁場較強影響,其近似磁場測量精度只有100nT。隨后,美蘇又相繼發(fā)射了若干顆磁力探測衛(wèi)星。20世紀(jì)50-70年代,磁場探測主要處于探索階段,衛(wèi)星和磁強計的技術(shù)水平都較低。

1979年,美國地質(zhì)調(diào)查局和美國航空航天局(NASA)合作研制的“地磁衛(wèi)星”(MagSat)成功發(fā)射,首次實現(xiàn)了高精度地磁三分量絕對測量,標(biāo)志著磁場探測新的發(fā)展階段。隨后,美國、俄羅斯、法國、德國、澳大利亞、日本、瑞典、南非、巴西和丹麥等國家相繼發(fā)射了載有磁場測量載荷的衛(wèi)星,其中一些是專用地磁探測衛(wèi)星,一些是利用氣象衛(wèi)星搭載磁場測量載荷、探測地球高層磁場。

國外磁力探測任務(wù)

專用地磁探測衛(wèi)星表現(xiàn)優(yōu)異,多國規(guī)劃后續(xù)衛(wèi)星任務(wù)

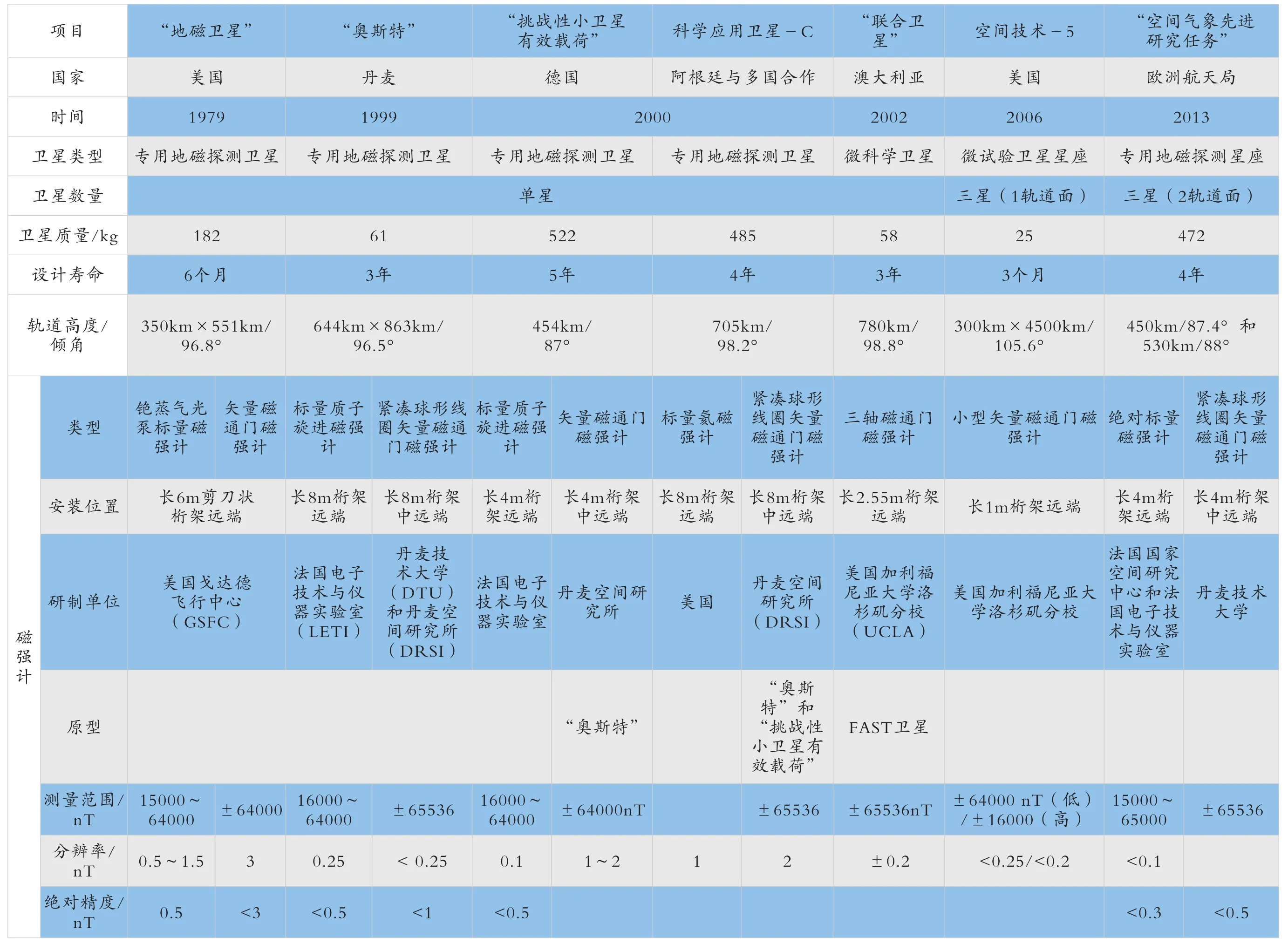

鑒于地磁探測的重要性,美國、丹麥、德國和阿根廷先后研制并發(fā)射了“地磁衛(wèi)星”、“奧斯特”、“挑戰(zhàn)性小衛(wèi)星有效載荷”和科學(xué)應(yīng)用衛(wèi)星-C等專用地磁探測衛(wèi)星,實現(xiàn)了地磁場的高精度測量,取得了比較優(yōu)異的成果。根據(jù)德國“挑戰(zhàn)性小衛(wèi)星有效載荷”衛(wèi)星獲取的磁場測量數(shù)據(jù),可求出衛(wèi)星運行區(qū)域的地磁場14~65階次球諧展開系數(shù),編制了首幅標(biāo)量磁異常圖,顯示出了微弱的巖石圈磁場。

(1)德國“挑戰(zhàn)性小衛(wèi)星有效載荷”衛(wèi)星

“挑戰(zhàn)性小衛(wèi)星有效載荷”衛(wèi)星是德國波茨坦地學(xué)研究中心(GFZ)和德國航空航天局(DLR)合作發(fā)展的衛(wèi)星,除了探測地球重力場外,還能探測地磁場,是世界上唯一一顆同時探測地球重力場和磁力場的衛(wèi)星。衛(wèi)星載有磁強計組合系統(tǒng),由1個標(biāo)量質(zhì)子旋進磁強計、2個矢量磁通門磁強計,以及先進恒星羅盤載荷(用于為矢量磁強計提供高精度姿態(tài)信息)組成,用于對地磁場進行測量。

(2)歐洲“空間氣象先進研究任務(wù)”衛(wèi)星星座

“空間氣象先進研究任務(wù)”小衛(wèi)星星座是早期“地磁衛(wèi)星”、“奧斯特”、“挑戰(zhàn)性小衛(wèi)星有效載荷”和科學(xué)應(yīng)用衛(wèi)星-C等專用地磁探測衛(wèi)星的后續(xù)任務(wù),基于已有經(jīng)驗進行建造,主要科學(xué)目標(biāo)是以空前的高精度測量地磁場(多點測量)及其隨時間、空間的變化,使人們對地球內(nèi)部、大氣與氣候和氣象有關(guān)的變化過程,以及空間氣象和輻射危害有新的認(rèn)識。“空間氣象先進研究任務(wù)”衛(wèi)星星座是歐洲航天局的首個用于測量來自地球核心、地幔、地殼、海洋、電離層和磁氣圈磁場信息的地磁探測衛(wèi)星星座,可為科學(xué)家提供數(shù)據(jù)研究磁場的復(fù)雜性。“空間氣象先進研究任務(wù)”項目提案最早于1998年提出,2002年開始進行可行性研究,隨后歐洲航天局于2004年將其選為“地球探測者”機會任務(wù),由丹麥技術(shù)大學(xué)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理。

“空間氣象先進研究任務(wù)”衛(wèi)星于2013年11月22日發(fā)射,由3顆小衛(wèi)星組成星座,單星質(zhì)量472kg,設(shè)計壽命4年。其中空間氣象先進研究任務(wù)-A、B衛(wèi)星組成衛(wèi)星隊,近距離編隊飛行,運行在高度450km、87.4°的極軌道,升交點赤經(jīng)相差1°~1.5°,在軌最大差分延遲為10s,主要測量磁場東西方向梯度,空間氣象先進研究任務(wù)-C衛(wèi)星運行在高度530km、傾角88°的極軌道。在軌期間,“空間氣象先進研究任務(wù)”星座通過軌道維持,保證衛(wèi)星精確構(gòu)型。

“空間氣象先進研究任務(wù)”星座

在衛(wèi)星設(shè)計方面,主要考慮以下幾方面要求:

1)磁潔凈度方面:將磁強計安裝在可展開桁架上,為磁場測量提供高磁潔凈度環(huán)境;

2)矢量磁強計姿態(tài)方面:矢量磁通門磁強計與星相機高穩(wěn)定性地安裝在光具座上;

3)迎風(fēng)面積方面:采用較小迎風(fēng)面,減小大氣阻力。衛(wèi)星體積5.1m×1.5m×0.85m,迎風(fēng)面積約0.7m2。

在平臺結(jié)構(gòu)設(shè)計方面,3顆小衛(wèi)星基本相同,采用對稱的結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用三軸穩(wěn)定控制方式,太陽電池片敷裝在衛(wèi)星外表面,減少衛(wèi)星本體振動引起姿態(tài)擾動影響磁場矢量測量。在姿態(tài)控制方面,利用3個星跟蹤器、3個磁強計和1個粗地球敏感器和1個太陽敏感器測量衛(wèi)星姿態(tài),再采用24個冷氣推力器(20mN和40mN)和磁力矩器進行姿態(tài)控制,衛(wèi)星姿態(tài)控制精度需優(yōu)于5°(偏航、俯仰和滾動),姿態(tài)穩(wěn)定度優(yōu)于0.1°/s。

每顆“空間氣象先進研究任務(wù)”衛(wèi)星搭載絕對標(biāo)量磁強計(ASM)、緊湊球形線圈(CSC)、矢量磁通門磁強計等新一代磁場探測載荷,用于高精度、高分辨率測量磁場強度、方向和變化。絕對標(biāo)量磁強計主要用于測量磁場強度,并校準(zhǔn)矢量磁通門磁強計。矢量磁通門磁強計與3個星相機(相互夾角90°)安裝在一個穩(wěn)定的光具座后,再安裝在長4m桁架上,3個星相機為矢量磁通門磁強計提供全方向高精度姿態(tài)信息。除了這些磁場探測載荷外,衛(wèi)星還攜帶了電場設(shè)備(EFI)、加速度計和激光后向反射器,以為區(qū)分和建模地磁場不同源影響提供必要測量信息。

與早前的專用地磁探測衛(wèi)星采用單星不同,“空間氣象先進研究任務(wù)”采用三星星座構(gòu)型,利用不同軌道面的衛(wèi)星星座探測磁場可以有效克服磁場測量的時空模糊問題,改進空間采樣的時間,更好地區(qū)分不同源(電場、電離層傳導(dǎo)性)對地磁場的作用和貢獻。另外,在磁場探測能力方面,“空間氣象先進研究任務(wù)”衛(wèi)星也空前優(yōu)異,能夠以更高精度展現(xiàn)地磁場的強度、方向,以及隨時間演化過程。

(3)美國已規(guī)劃的未來地磁探測衛(wèi)星星座任務(wù)

“磁層多尺度任務(wù)”(MMS)衛(wèi)星是美國航空航天局戈達德空間中心(GSFC)研制的磁力探測衛(wèi)星項目,用于調(diào)查和研究太陽磁場與地球磁場之間的關(guān)系,也稱為“磁重接”現(xiàn)象(方向相反的磁力線因互相靠近而發(fā)生的重新聯(lián)結(jié)現(xiàn)象),能夠獲取地球磁場的三維信息。該衛(wèi)星已于2015年3月13日發(fā)射。

“地理空間電力學(xué)連接”衛(wèi)星是美國航空航天局的太陽陸地探測項目的一部分,已經(jīng)處于方案形成階段,計劃于“磁層多尺度任務(wù)”衛(wèi)星之后發(fā)射。“地理空間電力學(xué)連接”由3顆衛(wèi)星組成星座,設(shè)計壽命2年,計劃“一箭三星”發(fā)射進入近地點200km、遠地點2000km、傾角83°的軌道。3顆衛(wèi)星構(gòu)型一致,采用三軸穩(wěn)定控制方式,搭載探測線圈磁強計、三軸磁通門磁強計等設(shè)備,用于測量磁場分布等。每顆衛(wèi)星攜帶約100kg的燃料,用于降低軌道高度(約130km或更低),與地基測量手段協(xié)同配合,首次實現(xiàn)對大氣與磁層的電力學(xué)連接進行原位測量。

美、俄利用氣象衛(wèi)星搭載磁強計,探測地球高層磁場

除了開發(fā)專用地磁探測衛(wèi)星外,美國還在多顆“國防氣象衛(wèi)星計劃”軍用氣象衛(wèi)星,以及“地球靜止環(huán)境業(yè)務(wù)衛(wèi)星”民用氣象衛(wèi)星上搭載磁強計,俄羅斯也在其地球靜止軌道電子-L1(Elektro-L1)氣象衛(wèi)星上搭載了磁強計,輔助對地磁場進行探測。

“國防氣象衛(wèi)星計劃”衛(wèi)星搭載的三軸磁通門磁強計的主要目標(biāo)是測量電離層和磁氣圈電流流動產(chǎn)生的磁場,次要目標(biāo)是測量固體地球產(chǎn)生的磁場;“地球靜止環(huán)境業(yè)務(wù)衛(wèi)星”搭載的三軸矢量磁強計主要用于測量衛(wèi)星周圍地磁場的強度、方向和變化;電子-L衛(wèi)星搭載的磁強計主要用于測量磁感應(yīng)矢量三分量。

國外典型地磁探測衛(wèi)星參數(shù)對比

2 磁力探測衛(wèi)星發(fā)展趨勢

采取標(biāo)量、矢量磁強計協(xié)同配置方式,共同實現(xiàn)對地磁場的高精度探測

從歐洲“空間氣象先進研究任務(wù)”等未來磁力探測衛(wèi)星任務(wù)來看,未來,國外還將繼續(xù)采用標(biāo)量磁強計和矢量磁強計(多數(shù)為磁通門磁強計)對地球磁場和行星磁場進行探測。隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,磁強計的探測能力將進一步提高,例如“空間氣象先進研究任務(wù)”衛(wèi)星的絕對標(biāo)量磁強計分辨率將優(yōu)于0.1nT。

磁力探測衛(wèi)星星座具有獨特優(yōu)勢,成為未來高精度探測磁場的主要手段

早期的“地磁衛(wèi)星”、“奧斯特”、“挑戰(zhàn)性小衛(wèi)星有效載荷”和科學(xué)應(yīng)用衛(wèi)星-C等專用地磁探測衛(wèi)星均采用單星探測方式,不能區(qū)分不同源對磁場的作用。美國于2006年發(fā)射了空間技術(shù)-5衛(wèi)星星座,成功驗證了利用星座探測磁場的可行性。歐洲航天局新發(fā)射的“空間氣象先進研究任務(wù)”衛(wèi)星任務(wù),采用三星星座構(gòu)型,分布于2個軌道面,利用不同軌道面的衛(wèi)星星座探測磁場,可以有效克服磁場測量的時空模糊問題,改進空間采樣的時間,更好地區(qū)分不同源對地磁場的作用和貢獻。