不同方法確定水平頜位關系的全口義齒臨床效果對比

不同方法確定水平頜位關系的全口義齒臨床效果對比

王美華

(湖南省張家界市桑植縣民族中醫院口腔科湖南張家界427100)

摘要目的:研究不同方法確定水平頜位關系的全口義齒臨床效果。方法: 將120例全口義齒再修復患者按修復方式不同分為哥特式弓聯合面弓組、哥特式弓描記組、直接咬合組,對比三組義齒調合前后覆合變量及覆蓋變量。結果: 哥特式弓聯合面弓組調合后覆合變量降至(0.10±0.06)mm,小于另兩組,P<0.05;哥特式弓聯合面弓組調和后覆蓋變量降至(0.21±0.11)mm,小于另兩組,P<0.05。結論: 使用哥特式弓聯合面弓轉移頜位關系法確定的頜位更符合生理功能,為全口義齒再修復患者提供更可靠的頜位記錄方法,減小覆合變量和覆蓋變量,值得推廣。

關鍵詞面弓;覆蓋;全口義齒;水平頜位關系

【中圖分類號】R783.9

正確確定無牙頜患者的頜位關系是全口義齒修復成敗的重要步驟之一,如果無法正確定位頜位關系,則排列的人工牙列可能與患者的顳頜關節及肌功能不協調,導致功能不能正常發揮[1]。頜位關系記錄中記錄水平頜位關系的方法較多,但目前醫學界在哪一種方法更佳上任然存在爭議。本研究選擇全口義齒再修復患者,三組分別采用不同的頜位關系記錄法制作的全口義齒,記錄三組頜位關系的全口義齒調合量的差異,尋求最佳頜位記錄方法。

1. 資料與方法

1.1 一般資料

遵循自愿原則將120例于2013年8月~2015年3月來院行無牙頜修復的患者分為哥特式弓聯合面弓組、哥特式弓描記組、直接咬合組。哥特式弓聯合面弓組(40例):年齡(63~77)歲,平均(68.7±2.2)歲。哥特式弓描記組(40例):年齡(65~74)歲,平均(67.7±2.8)歲。直接咬合組(40例):年齡(63~78)歲,平均(67.2±2.4)歲。三組上述資料接近,P>0.05,有分組研究可比性。納入標準[2]:身體健康,口腔黏膜質地及顏色均正常,無唾液異常分泌現象,開口度基本正常,雙側顳下頜關節無壓痛及彈響,知情并簽署同意書。

1.2 方法

材料:哥特式弓描記儀、半可調式合架、面弓(德國Girrbach公司),光固化暫基托材料(德國DMG公司),拜耳牙(德國賀利氏古莎齒科有限公司)。患者采用成品托盤加藻酸鹽取初印模,制作個別托盤,整塑邊緣后制取終印模。依次制作上頜基托、下頜基托(分別標注上頜基托A、B、C,下頜基托A、B、C)。然后確定合平面,瞳孔連線與合平面前部平行,鼻翼耳屏線與合平面后部平行,并制作下頜合堤,確定垂直距離。確定水平頜位關:直接咬合法采用肌疲勞法結合雙手扶持法。戴上頜基托A,反復開閉口運動,后戴下頜基托A,雙手從后方于左右兩側扶持下頜骨至正中咬合,確定垂直距離。取出上下頜基托,冷水降溫,再置入口內,做開閉口運動,然后將上、下頜模型固定于半可調式合架上。哥特式弓描記法:將哥特式弓描記儀固定在上、下頜基托B上,上、下頜基托戴入口內,調整至垂直距離,做前后及左右側方運動,在上頜描記板有痕跡的部分涂布專用墨水,再戴入口內,重復上述運動,記錄運動軌跡,確定好水平關系后固定在半可調合架上。哥特式弓描記法與面弓轉移頜位關系法:按照哥特式弓描記法的步驟制作上、下頜基托C,利用面弓和轉移臺將上、下頜模型固定于半可調合架上。完成全口義齒,義齒就位后,檢查基托的邊緣是否妨礙唇頰舌的活動,最后保證垂直距離不變的情況下調合。記錄調合前后覆合、覆蓋變量。

1.3 統計學分析

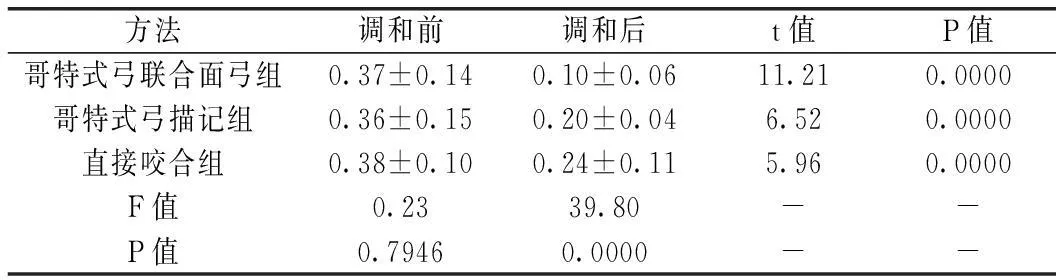

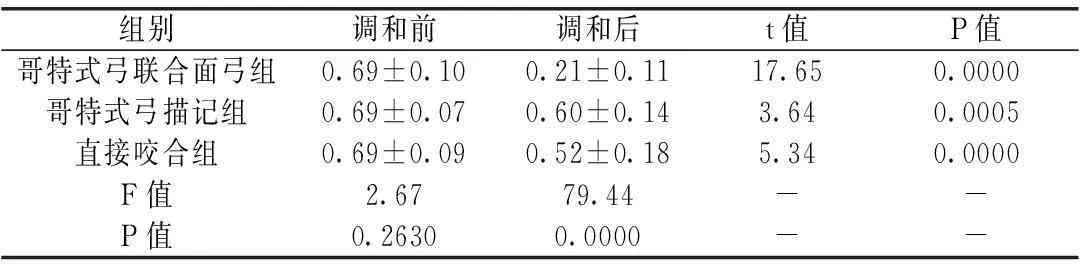

數據錄入SPSS14.0軟件進行統計學分析,結果使用t/F檢驗,當P 2.1 三組義齒調合前后覆合變量對比 調和前,三組患者義齒覆合變量差異不大,P>0.05;調和后,哥特式弓聯合面弓組覆合變量最小,P<0.05。詳見表1。 表1 義齒調合前后覆合變量比較(mm) 2.2 三組義齒調合前后覆蓋面變量對比 調和前,三組覆蓋變量差異不顯著,P>0.05;調合后,哥特式弓聯合面弓組覆蓋變量最小,P<0.05。見表2。 表2 義齒調合前后覆蓋變量對比(mm) 全口義齒頜位關系包括鉸鏈軸、水平關系及垂直關系。全口義齒制作中最復雜、最重要的一步為正中關系。正中關系位即髁突處于關節窩后位,髁突對上頜的位置,這個位置是可重復的、功能性的、穩定的后邊緣位,正中關系位一直被學者們認為是全口義齒唯一建合位置。目前確定水平頜位關系時能保證客觀性地對下頜后退程度進行觀察的方法為哥特式弓描記法,但與直接咬合法相較,該方法操作步奏復雜精細,因而尚未在臨床中廣泛使用。本次研究發現哥特式弓聯合面弓組取得的療效優于另兩組,下面結合數據進行分析。 部分學者認為牙列缺失后,盡管已經喪失了最廣泛接觸的咬合關系以及牙周膜的本體感受器,但黏膜、肌肉及關節的感受器仍然保留。一段時間內,中樞神經仍保留著患者失去牙齒前最廣泛接觸位的反射性記憶,因此其肌力閉合道終點與正中關系位相比,前者與患者原先的牙尖交錯位更接近。"肌位"是指患者通過反復開閉口運動,直至前伸肌肉疲勞,使下頜自然后退,再用雙手扶持引導下頜達到正中關系,最終得到一個準確的肌位[3]。肌位有較大變異性,干擾因素較多故可重復性和穩定性不及正中關系位。哥特式弓聯合面弓組調合后的覆合變量降至(0.10±0.06)mm,覆蓋變量降至(0.21±0.11)mm,與另兩組相比,均為P<0.05。這是因為全口義齒修復中,哥特式弓描記組及咬合法在確定頜位關系常常忽略鉸鏈軸關系,單純將合堤連同模型放置在合架正中,使合平面平行于地面完成義齒制作。而面弓的作用是記錄并轉移上頜合弓相對應于雙側髁突的位置關系,將上頜與顳下頜關節之間的位置關系轉移至合架上,使固定于合架上的上頜模型與合架的髁球之間的位置關系與人體一致,以防止因轉動中心位置的誤差導致全口義齒人工牙在合架上的咬合接觸關系和接觸滑動運動軌跡與義齒戴入口內后的實際情況不一致,因此減小了覆合及覆蓋變量[4]。本研究表明,哥特式弓聯合面弓轉移頜位關系法制作的全口義齒調合前后覆合、覆蓋的差異小于直接咬合法及哥特式弓描記法,提示使用面弓能夠減少義齒調合的變量。 綜上所述,哥特式弓聯合面弓轉移頜位關系法確定的全口義齒更符合生理功能的頜位,減小覆合及覆蓋變量,值得應用。 參考文獻 [1]孫玉春,李虹,王勇,等.無牙頜模型正中關系位三維重建精度的定量評價[J].中華口腔醫學雜志,2014,49(6):371-374. [2]曹彩萍.廣泛利用舊義齒重新修復全口義齒的臨床研究[J].中國藥物與臨床,2014,14(1):101-103. [3]劉洪臣.老年人鑲牙的方法[J].中華老年口腔醫學雜志,2014,12(1):47-53. [4]苗麗亞.全口義齒閉口式印模法自體對照臨床探討[J].中國實用鄉村醫生雜志,2015,14(2):54-55.2. 結果

3. 討論