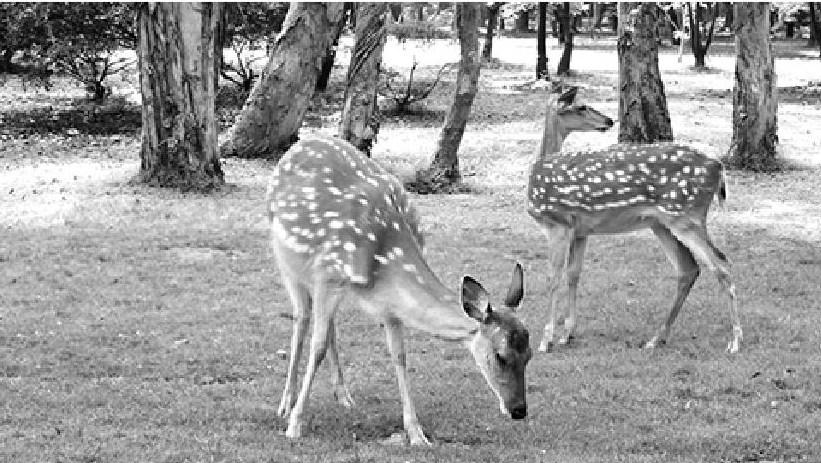

梅花鹿胃腸炎的防治

程全 丁潤峰

胃腸炎是圈養梅花鹿常發的一種疾病,一年四季均可發生,在梅雨季節環境潮濕悶熱時比較多發。在鹿只組群隨意、飼養管理不善、飼料單一、缺乏青飼料、飲喂不規律、環境衛生狀況較差的鹿場,本病常常是鹿群發展的最大障礙。幼鹿,尤其哺乳仔鹿和斷乳仔鹿,往往大量發病,并且死亡率很高。

一、發病原因

從生產實踐看,鹿的胃腸炎大多由于吃入發霉變質、酸度過大、品質不良的飼料,冰凍或混雜泥土等不潔的飼料,具有刺激性或難于消化的飼料,有毒的植物或有刺激性的藥品,以及飲水不衛生等而引起。此外,本病也常見于前胃弛緩、瘤胃積食、瘤胃鼓脹、出血性敗血癥、大腸桿菌病、副傷寒、副結核、壞死桿菌病及某些寄生蟲病等疾病過程中。

二、臨床癥狀

鹿發生胃腸炎大多發病較急、病程較短,急性者2~3天,慢性者不過1周。病鹿發現過晚或治療不及時,往往死亡。患鹿被毛逆亂,精神不振或沉郁,體溫往往升至40℃以上,食欲減退或廢絕,反芻減少或停止,口腔干燥或無明顯變化,鼻鏡干燥,可視黏膜充血潮紅,有的微黃染或發紺。患鹿發病初期,胃腸蠕動音活潑,排出的糞球干小、色澤暗褐而較硬,往往呈串珠狀或團塊狀,表面附有較多黏液。隨著病情進展,患鹿腸音變弱以至衰沉,排出的糞便氣味異臭,除了附有黏液外,還有血液、偽膜和壞死組織。患鹿病至后期,毛焦膁吊,腹部卷縮,精神委頓,垂頭耷耳,全身乏力,食欲廢絕。有的飲欲增強,遇水頻繁暴飲,有的飲水減少或拒絕飲水。病鹿眼球凹陷、皮膚干燥,常常因疼痛刺激而不斷顧視腹部或舌舐腹毛。觸診病鹿腹部,疼痛敏感。聽診時,聞其胃腸蠕動音沉衰或停止。病鹿表現里急后重,常常弓腰、舉尾或努責。其肛門松弛,排糞失禁,糞便稀薄而呈褐色,常將臀后部和兩飛節沾污。患鹿瀕死期,體溫多降至常溫以下,兩耳和四肢末梢逆冷,全身震顫或發生昏迷而死亡。

三、病理變化

胃腸炎乃胃腸黏膜及黏膜下層組織的重度炎癥。通常,梅花鹿發生原發性胃腸炎時,其瘤胃、網胃和瓣胃大多無明顯變化,主要見其真胃和腸管大部分黏膜充血,有點狀及斑狀出血,腸道內有大量灰白色黏液和灰黃色纖維素性偽膜,腸內容物氣味異臭。嚴重的病鹿,腸黏膜上出現許多潰瘍和壞死性病灶,壞死組織非常脆弱,觸之即碎。非傳染性及非中毒性胃腸炎之患鹿,心臟、肝臟、脾臟和腎臟等器官常無明顯變化,偶爾在其漿膜上出現充血性或少量點狀出血性變化。中毒性、傳染性、并發性或繼發性胃腸炎患鹿,病理變化比較復雜,除了胃腸有明顯病變外,其他臟器也有相應的病理變化。

四、疾病診斷

通常,根據鹿只飼養管理狀況、投喂的飼料和病鹿的癥狀(發病急、排糞干燥而附有黏液或拉稀、腹痛等)即可做出診斷。對于由病原微生物或寄生蟲所引起的胃腸炎,有條件時可借助實驗室檢驗或動物接種來確診。

五、治療方法

首先,查明病鹿的發病原因,將其隔離,實行單獨圈養,精心護理。饑餓1~2天,其間供給充足的1%溫鹽水飲用,以后投飼柔嫩的青綠飼料。對于排糞干燥而異臭者,以及因食入變質飼料或毒物而發病者,可服用瀉劑(硫酸鈉100~200克、魚石脂10~15克、酒精50~100毫升、溫水2000~4000毫升),清除胃腸內容物,防腐制酵。為了保護胃腸黏膜,減少或阻止毒物吸收,可投服黏漿性保護劑,如稀面糊或小米粥等。對因微生物感染而發病者,需應用慶大霉素、氟甲砜霉素、氟喹諾酮類藥物或抗消化道病毒類藥物等治療。對因寄生蟲侵襲而發病者,宜有針對性地選用驅蟲藥驅蟲。為了防止病鹿脫水、酸中毒,可對腹瀉而糞便無異臭者,采用木炭末或次硝酸鉍等收斂止瀉,并盡早輸液以補充水分和電解質,維持體液酸堿平衡。此外,還要進行對癥治療:在病鹿體溫升高時,可用退熱藥降低體溫;對胃腸出血者,可用止血敏安絡血或維生素 K3等止血;對冬季發生冷痢而體質衰弱者,可用 10%安鈉咖、ATP、COA 和 50%葡萄糖以強心補能,盡力縮短病程,提高治愈率。

六、預防措施

在生產中,主要應加強鹿群飼養管理,盡量避免或減少各種應激因素刺激;不用發霉變質、冰凍或混有泥土的飼料喂鹿。對容易繼發胃腸炎的傳染性或非傳染性因素所致的原發病,要及時治療,積極預防本病發生。要經常保持飼料、飲水和環境的清潔衛生,定期消毒圈舍和飲喂用具。要根據當地動物疫病流行情況,適時開展預防注射和驅蟲工作。