改造火星人

2015-12-28 14:03:21芝墨

小星星·閱讀100分(高年級)

2015年12期

芝墨

當花維寧第二次因為一件小事對我吹胡子瞪眼的時候,我立即意識到,我遇到了一個火星人。

我說的“火星人”并不是真的從宇宙中的火星上來的,而是從閉塞的心里跑出來的。

從小到大,我見過不少火星人,印象最深刻的有兩個。

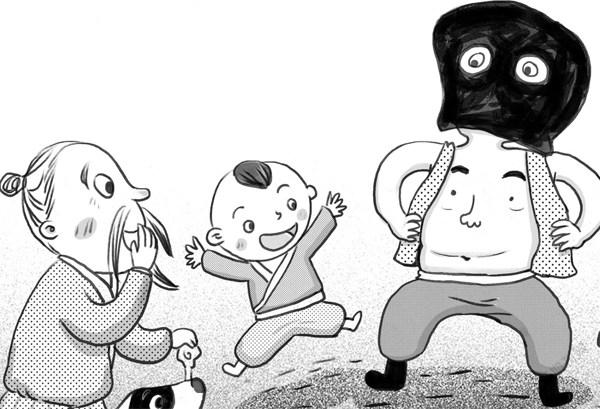

第一個是我的媽媽。用我奶奶的話來說,我媽媽像一串干燥的鞭炮,只要一丁點兒火星,就會噼噼啪啪地爆炸。媽媽“爆炸”的原因,有時候是因為爸爸沒有及時洗腳,有時候是因為我寫字太慢,有時候是因為她自己忘記了重要的約會……總之,她生氣的理由多種多樣,毫無規律可循。

有一天,爸爸花了兩個半小時,從盤古開天講到現代文明,從天南聊到地北,終于把媽媽從火星上解救了出來。雖然后來媽媽偶爾還會激動一下,但再也沒有發過大火。

我要說的第二個火星人是我三年級時候的老師。那是個女老師,皮膚蠟黃,總是板著臉孔,好像每個人都欠了她錢似的。我們班里的學生沒有一個不被她罵過,就連文文靜靜、成績一流的學習委員也沒能幸免。我不記得那位老師當時罵了什么話,但永遠無法忘記學習委員一邊哭一邊往教室外跑去的情景。

后來,那個老師辭職了,聽說是得了抑郁癥,去醫院接受治療了。

現在,我看著花維寧,眼里充滿了同情。

“孟曉舟,你什么意思?”花維寧居高臨下地看著我,瞪著眼睛,鼓著腮幫,怒氣沖沖地說,“我臉上長著金片嗎,值得你這樣目不轉睛地研究?”

還會用成語,著實不錯。我在心里默默念叨。

登錄APP查看全文

- 小星星·閱讀100分(高年級)的其它文章

- 飛向火星

- 做一粒閃閃發光的沙子

- 拯救世界的孩子們

- 重溫紅色記憶傳承先烈精神

- 爆笑校園

- 真的還是假的