知識碎片化:移動社交媒體與圖書館的技術融合

梁士金

〔摘 要〕移動社交媒體的應用對圖書館行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。在此背景下,圖書館利用方式的瓶頸更為突出,同時用戶閱讀行為出現(xiàn)新的特征。因此,有必要通過知識碎片化實現(xiàn)移動社交媒體與圖書館的技術融合。圖書館館藏知識的碎片化意味著知識的重組,從而被轉化成更適合移動社交媒體傳播和更符合讀者需求的碎片化形態(tài)。碎片化技術主要涉及知識的選擇、碎片化程度、碎片化知識的分類等問題,而碎片化知識在移動社交媒體中的技術呈現(xiàn)更是不可忽視的重要方面。

〔關鍵詞〕移動社交媒體;圖書館;知識碎片化

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2015.11.009

〔中圖分類號〕G25072 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2015)11-0054-05

Knowledge Fragmentation:The Technology Integration of

Mobile Social Media into Library

Liang Shijin

(Library,Guancheng Campus,Dongguan University of Technology,Dongguan 523106,China)

〔Abstract〕The application of mobile social media has huge impact on the library industry.Against this background,the way of using library is facing larger bottleneck;at the same time,the behavior of users reading also appears new characteristics.Therefore,it is necessary to realize the technology integration of mobile social media into library through knowledge fragmentation.Fragmenting library collection of knowledge means restructuring this knowledge,and which can be converted into new form of fragments.These fragments would be more suitable for spreading from mobile social media and can meet the demand of readers.The technology of fragmenting mainly involves the choice of knowledge,the degree of fragmentation,the classification of fragmented knowledge,etc.Finally,it can not ignore the technology of presenting these knowledge fragments from mobile social media.

〔Key words〕mobile social media;library;knowledge fragmentation

移動社交媒體的快速發(fā)展已然成為不爭的事實,正逐步嵌入人們生活的各個角落,而與圖書館的融合即是較為成功的案例之一,由此導致知識服務由實體圖書館向社交媒體平臺遷移的傾向;與此同時,能夠有效地支撐圖書館用戶使用黏性的提升。那么,二者的融合應該如何展開呢?隨著技術的演進和發(fā)展,圖書館界同仁設計出不同的技術方案。一是開設社交媒體賬戶,為最常用的融合方案,相關數(shù)據(jù)表明:全美93%的大型公共圖書館設有社交媒體賬戶,且館均達到35個[1]。二是以社交媒體為基本平臺構建圖書館信息服務模式,如孔云等依托微信公眾號自建圖書館移動信息服務平臺[2];都平平等針對不同社交媒體平臺的特點,利用各自優(yōu)勢,設計出跨平臺的學科信息交互推廣模式[3]。不得不說,一些新的理念(如以SoLoMo技術為基石的圖書館信息服務模式[4])亦被引入,進而助力圖書館服務與管理。但是,從技術原理和實際應用的層面看,此類方案所實現(xiàn)的效果僅僅是圖書館與移動社交媒體的簡單互聯(lián),即圖書館通過與移動社交媒體的連接,將其各項可能的服務在移動社交媒體上提供,從而達成相對低等層次的圖書館服務社交媒體化。

本文認為圖書館是知識的關鍵組織者,可以從知識組織的角度將館藏中的知識重塑成更適合移動社交媒體傳播和更符合讀者需求的形態(tài)。這意味著需要遵循新的視角探討圖書館知識的重新組織,同時重組后的知識宜以碎片化的形式存在。

1 移動社交媒體與圖書館知識碎片化的必要性

11 移動社交媒體的應用與沖擊

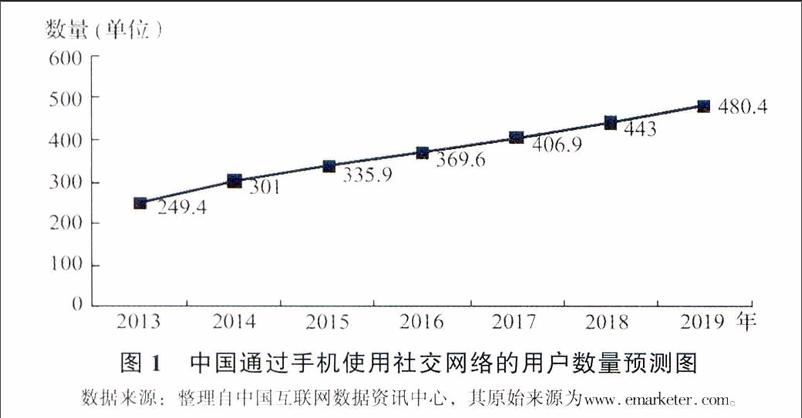

一方面,在全球范圍內(nèi),移動社交媒體的應用可謂如火如荼,就其覆蓋地區(qū)之廣泛、滲透人群之龐大以及應用效果之深遠而言,幾乎成為移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的佼佼者和集大成者。據(jù)We Are Social發(fā)布的研究報告《Digital,Social & Mobile in 2015》顯示:截至2015年1月份,全球活躍社交媒體賬戶數(shù)已達到208億個,同比增長12%;移動社交媒體用戶(即通過移動終端訪問社交媒體的用戶)則超過165億個;用戶在社交媒體上每天消耗的平均時間為2小時25分鐘[5]。從中國的角度觀察,國內(nèi)移動社交媒體的應用程度同樣非常驚人。通過手機使用社交網(wǎng)絡的用戶數(shù)量(如圖1所示)從2013年的2494億人增加到2014年的301億人,已成為全球最大的用戶群體;而且據(jù)eMarketer的預測:在未來的5年間,該人數(shù)將會保持穩(wěn)步增長的勢頭,并在2019年達到4804億的規(guī)模[6]。endprint

圖1 中國通過手機使用社交網(wǎng)絡的用戶數(shù)量預測圖數(shù)據(jù)來源:整理自中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資訊中心,其原始來源為www.emarketer.com。

另一方面,無論移動端的訪問方式還是PC端的訪問方式,社交媒體與圖書館的融合對于圖書館來說所受到的沖擊力和影響非同一般。移動社交媒體的巨大用戶群和用戶使用黏性讓日益被邊緣化的圖書館望塵莫及,但也意識到予以借鑒的可能性;移動社交媒體的信息組織和信息形態(tài)(碎片化)讓傳統(tǒng)的知識組織者——圖書館“大為驚嘆”,但也認識到予以采納的必要性。因此,圖書館或圖書館員在日常的管理或服務過程中勢必要充分體現(xiàn)社交媒體思維,大量使用社交媒體手段。

2015年11月 第35卷第11期 現(xiàn)?"代?"情?"報 Journal of Modern Information Nov,2015 Vol35 No11

2015年11月 第35卷第11期 知識碎片化:移動社交媒體與圖書館的技術融合 Nov,2015 Vol35 No11

12 圖書館利用方式面臨瓶頸

經(jīng)典的圖書館利用方式——文獻資料的借閱和傳遞,能夠在既定的空間范圍內(nèi)實現(xiàn)知識流動或說傳播,但是這種方式的傳播效率堪憂,主要表現(xiàn)為:一些紙質(zhì)圖書在書架上存放著卻借閱率較低,且近年來部分高校圖書館或公共圖書館的圖書借閱率上皆有不同程度的下降[7];楊衡統(tǒng)計出所在高校圖書館2009-2013年借閱率依次變小[8];于娟所收集的數(shù)據(jù)顯示其所在公共圖書館2009-2012年的借閱率同比均下浮較為明顯[9]。盡管近年來數(shù)字圖書館快速推進,海量的電子資源被集成到圖書館系統(tǒng)中,例如很多圖書館都購買CNKI、萬方、讀秀等數(shù)據(jù)庫服務商的知識資源服務,但其利用率亦不容樂觀。由此引發(fā)圖書館研究和管理人員對如何突破利用方式瓶頸的極大關注。

13 用戶閱讀行為出現(xiàn)新特征

從用戶的閱讀行為上看,在碎片化時間內(nèi)閱讀碎片化的知識成為移動社交媒體背景下的重要行為特征,用戶對碎片化知識的需求尤為突出,這從社交媒體的大規(guī)模應用中即可“窺一斑而知全豹”。首先,知識需求呈碎片化趨勢,人們越來越習慣于利用碎片化的時間消費些許的知識碎片,而不僅僅是長篇累牘的知識灌輸。其次,知識獲取渠道的多元化,人們更愿意通過社交媒體汲取各種知識,而不僅僅是傳統(tǒng)的圖書館、信息中心等。再次,知識應用方式的社交化,人們更注重知識的社會化應用,如社會化推薦、社會化分享、社會化搜索、社會化討論等。

總之,在移動社交媒體環(huán)境下,圖書館有必要迎合用戶對碎片化知識的需求,把館藏中所存儲的知識充分碎片化。而最為重要的是,將碎片化的知識通過移動社交媒體傳遞給廣大的知識使用者,進而促進知識在時間和空間上的高效傳播。

2 基于移動社交媒體的圖書館知識碎片化

21 圖書館知識碎片化的選擇

理論上講,圖書館的館藏資源均應成為碎片化操作的知識來源,這能夠完美體現(xiàn)圖書館作為權威知識供給者的重要作用。但是,為了更理想地滿足用戶的知識需求,應通過大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)挖掘等技術或方法探尋到相應的知識類型,將其視為碎片化的主攻方向;同時,并不是所有的知識都需要碎片化,比如一些常識類的知識;另外,圖書館還可以極力展現(xiàn)自身作為信息加工者的角色,原創(chuàng)大量的碎片化知識,透過移動社交媒體推送給目標用戶使用。

22 知識碎片化的程度

221 碎片化知識的內(nèi)容顆粒度

知識的內(nèi)容顆粒度,即知識粒度,是具有相似性的對象的集合,能實現(xiàn)研究問題的模塊化從而變繁為簡[10];同時“是對知識細化的不同層次的度量”[11]。本文用來表征碎片化知識的大小,其內(nèi)容顆粒度越小,則碎片化知識的傳播效率會越高,用戶也能更精準地定位所需的知識,但是亦會帶來一定的弊端——加大知識組織的難度。因此,碎片化知識內(nèi)容顆粒度大小的確定需要兼顧知識的傳播、用戶的使用和知識組織3個維度,而現(xiàn)有的移動社交媒體在碎片化方面做出了有益的實踐并取得巨大的成功,可以有力地支撐圖書館知識的碎片化。

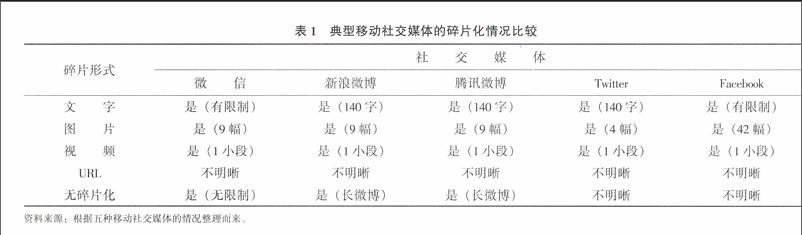

綜合來看,時下流行的移動社交媒體大致采用了4種碎片形式:文字、圖片、視頻、URL,而且隨著技術進步和適應用戶需要的考慮,一些新的形式會被開發(fā)和應用,如投票、點評等。碎片化形式的具體設置存在較多的共通之處,亦有些許的差別存在(如圖1所示)。對于文字的限制,微信為1 600字左右,F(xiàn)acebook為6萬字符,其它均為140字。對于圖片的限制,Twitter只有4幅,F(xiàn)acebook則多達42幅,其它均為9幅。對于視頻的限制,均為一小段,但在時長或大小上略有不同:微信只有6秒、新浪微博和Facebook為15秒、騰訊微博要求小于20M、Twitter為30秒。對于URL,五種移動社交媒體都沒有明確說明是否允許,但可以以占用文字的形式體現(xiàn)。在無碎片化方面,國內(nèi)移動社交媒體均能不同程度地支持,即能夠?qū)⑽淖帧D片、視頻、URL等整合形成長微博或微信文章,而Twitter則暫不支持,F(xiàn)acebook因文字限制較小而不夠明顯。

資料來源:根據(jù)五種移動社交媒體的情況整理而來。

基于上述的分析,圖書館知識碎片化的過程中,碎片化的形式可以為單一的文字、圖片、視頻,甚至URL,也可以結合使用兩種及兩種以上的形式,即“文字+圖片+視頻+URL”的知識碎片化結構。至于碎片化知識的內(nèi)容顆粒度,針對四種碎片化形式,分別給予必要的限制,如文字字數(shù)和圖片數(shù)量不宜過多、視頻長度應為一小段、支持URL等。另外,繼續(xù)保留無碎片功能,以迎合圖書館或用戶的特殊需求,如較長篇幅原創(chuàng)性知識的傳播、圖書館新聞的發(fā)布、知識服務公告的推送等等。

222 碎片化知識的知識產(chǎn)權規(guī)避

對于圖書館的館藏知識,以一整部書籍為例,所蘊含知識的關聯(lián)性高且涉及學科廣,且其內(nèi)容顆粒度過大,如果不施加任何處理而直接經(jīng)由移動社交媒體進行推廣,必然會帶來一系列的知識產(chǎn)權問題。Google Books的侵權行為被視為典型的知識產(chǎn)權案例,值得圖書館深思,并在依托館藏知識開展社交媒體服務的過程中加以正視和采納相應的規(guī)避舉措。對于圖書館的知識利用,相關的《著作權法》有明確的規(guī)定:一是范圍的限定,即在一個小區(qū)域(圖書館)內(nèi),無須考慮知識產(chǎn)權問題;二是目的的限定,即只能用于研究或個人學習;三是利益的限定,即圖書館不能將其館藏知識用來獲取經(jīng)濟利益;四是數(shù)量的限定,即需以少量為基本準繩。顯然,在移動社交媒體中傳播館藏知識已經(jīng)打破了小范圍的限定,但卻是為了促進知識的公平性和保障全體社會成員的知識獲取權,所以圖書館需嚴格地遵守“非謀利原則”和“少量原則”。在“非謀利原則”的基礎上,圖書館將知識碎片化成內(nèi)容顆粒度適當?shù)闹R碎片,并讓用戶享受碎片化的知識服務,恰恰能夠體現(xiàn)出“少量原則”,從而規(guī)避知識產(chǎn)權風險。endprint

23 碎片化知識的分類

231 時間分類法

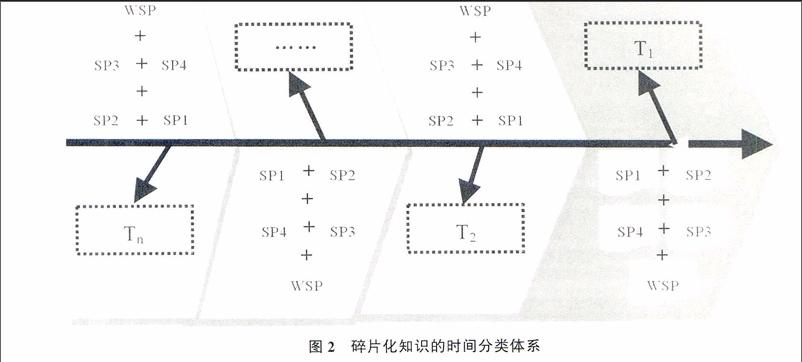

主流社交媒體平臺通常并不考慮信息的傳統(tǒng)分類,而是允許信息按其推出時間的順序漸次堆砌在一起,構建出面向時間流的信息形態(tài),且同一時間點內(nèi),可以自由選擇碎片化的形式,如Twitter的時間線功能、微信的時間組織等,這種做法可保證信息的實時性。圖書館館藏知識不可能一成不變,其碎片化行為也不是一蹴而就,不同時間段內(nèi)所獲得的知識碎片可以按照時間歸類,并在移動社交媒體上體現(xiàn),從而形成基于時間點的知識體系(如圖2所示,其中T1~Tn表示第1~n個時間點;SP1~SP4分別表示文字、圖片、視頻、URL等4種碎片化形式;WSP表示無碎片化)。該體系能夠加速碎片化知識在移動社交媒體上的傳播,且離當前時間點越近的碎片化知識越容易為用戶所關注。

232 傳統(tǒng)分類法

知識分類是圖書館的天然優(yōu)勢,移動社交媒體在此方面則略顯不足,如上述時間分類體系,碎片化知識的老化速度非常快,時間越久的碎片化知識越容易被用戶遺忘。所以,在移動社交媒體平臺上,整合傳統(tǒng)知識分類的思想,將碎片化知識進行科學、系統(tǒng)地分門別類,相似的碎片化知識聚合在同一類目之下,相異的碎片化知識則分散在不同的類目之中。這樣,能夠較大程度地讓圖書館和移動社交媒體各自揚長避短,用戶也可以通過不同的類目選擇所需的碎片化知識。

圖2 碎片化知識的時間分類體系

3 圖書館碎片化知識的移動社交媒體呈現(xiàn)

31 碎片化知識的社會網(wǎng)絡化

社會網(wǎng)絡的本質(zhì)是關系結構,且反映行動者之間的社會關系[12]。其中,行動者可以是社會生活中的人、機構、網(wǎng)站、圖書等實體,也可以是普遍存在的事件、知識點等;而社會關系則更為復雜,虛擬的或現(xiàn)實的均可,如文獻計量學領域的文獻引用網(wǎng)絡、著者合作網(wǎng)絡、關鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡,人際關系領域的通信網(wǎng)絡、關注網(wǎng)絡、朋友圈網(wǎng)絡等等。在移動社交媒體中,碎片化知識同樣可被稱為行動者,同樣存在各種社會網(wǎng)絡。可見,圖書館的碎片化知識以社會網(wǎng)絡化的形式呈現(xiàn)在移動社交媒體中成為一個較為理想的選擇。①基于傳統(tǒng)分類的角度,將碎片化知識的類目體系轉化成社會網(wǎng)絡:碎片化知識反映在社會網(wǎng)絡中的節(jié)點,節(jié)點間的連線描述碎片化知識之間的網(wǎng)絡聯(lián)系,且該連線的粗細用以表示關系強度的大小;而同一類目內(nèi)的碎片化知識之間關系強度較強,不同類目內(nèi)的碎片化知識之間關系強度則較弱。②基于社交應用的角度,用戶在使用移動社交媒體閱讀碎片化知識,一來是為滿足自身的知識需求,二來更有輔助社會交往的目的,甚至后者的意味更濃。所以,碎片化知識的社交應用是移動社交媒體與圖書館技術融合的側重點之一,主要涉及用戶對碎片化知識的點贊、評論、收藏、轉發(fā)等行為。以用戶的點贊行為為例,每個用戶可能對感興趣或認為是經(jīng)典的多個碎片化知識給予“點贊”,同一碎片化知識也可能被不同的用戶實施“點贊”操作。進一步,可從這些“點贊”行為中析構出碎片化知識之間的社會關系、用戶之間的社會關系,從而構建出以“點贊”為基礎的碎片化知識社會網(wǎng)絡。同理,通過分析用戶的碎片化知識評論、收藏、轉發(fā)等行為,亦能夠得到相應的社會網(wǎng)絡。用戶則由這些社會網(wǎng)絡更確切地了解相應碎片化知識的受歡迎和被認可程度,為甄別和選擇碎片化知識提供基本依據(jù),同時也可成為碎片化知識評價的重要參考。

32 碎片化知識的發(fā)現(xiàn)平臺

在移動互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體的雙重影響下,知識以更加泛在的形態(tài)存在,圖書館對知識的碎片化處理操作卻很可能會加劇這種情況。但是,導入知識發(fā)現(xiàn)思想在較大程度上可以因應碎片化知識的泛在化問題,且易于探索出碎片化知識的深層次規(guī)律,從而挖掘出潛在的、更加適合用戶口味的知識。因此,知識發(fā)現(xiàn)技術移植到移動社交媒體中,有利于碎片化知識的定向性呈現(xiàn),而碎片化知識的發(fā)現(xiàn)可依照如下兩個思路:

(1)圖書館碎片化知識不大可能全部在移動社交媒體上展示給用戶,除了向用戶直接推送以外,將存儲碎片化知識的系統(tǒng)與社交媒體進行關聯(lián)成為必然之舉。一方面,關聯(lián)數(shù)據(jù)完善了來源各異、形式不同的數(shù)據(jù)的語義鏈接技術和發(fā)布方式[13],足以應對多樣化的知識碎片。另一方面,一些的移動社交媒體平臺(如微信)開放了相應的接口,允許平臺使用者自行開發(fā)程序與之相連接,以展現(xiàn)其開放性和可擴展性。就是說,從技術角度看,利用關聯(lián)數(shù)據(jù)架設起圖書館碎片化知識與移動社交媒體間的互聯(lián)通道具備較高可行性,能夠確保用戶在移動社交媒體上快速、高效地發(fā)掘所需知識。

(2)圖書館與移動社交媒體結合的初衷在于后者具有因豐富的社交功能而形成的用戶集聚能力,以及結合之后圍繞碎片化知識而富集的社交數(shù)據(jù)。那么,借助社交搜索技術實現(xiàn)碎片化知識的發(fā)現(xiàn)顯得尤為重要。國內(nèi)外的社交媒體平臺普遍都集成了搜索功能,但大多還是基于經(jīng)典的檢索理論,如關鍵詞檢索、全文檢索等。雖然真正的社交搜索還處于雛形階段,但是其發(fā)展?jié)摿σ琅f可觀,包括常用社交媒體平臺(Facebook、Twitter等)和主流搜索引擎(百度、谷歌等)皆試圖進入該領域,冀望占據(jù)有力的競爭地位。就其原理而言,立足于社交數(shù)據(jù)才是做成完全意義上的個性化社交搜索的可取之道,如Facebook的圖譜搜索[14]。因此,圖書館知識碎片化的社交搜索技術應以用戶使用碎片化知識過程中產(chǎn)生的社交數(shù)據(jù)為核心,通過這些數(shù)據(jù),研判用戶的碎片化知識需求,反饋給用戶的搜索結果將會更為直接和更具針對性。碎片化知識以社交搜索的方式呈現(xiàn),為用戶所使用,既利用了移動社交媒體的社交元素,又能促進圖書館碎片化知識以及相關服務的推廣。

4 結束語

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和社交媒體布局策略的深入,社交媒體的移動化已經(jīng)成為不可逆轉的大趨勢。在此背景下,移動社交媒體的沖擊讓圖書館意識到與其融合的必要性,進而反映圖書館的“互聯(lián)網(wǎng)+”理念。移動社交媒體的應用和功能讓圖書館體會到知識碎片化的可行性,從而實現(xiàn)圖書館館藏知識利用的“升級版”。一言以蔽之,圖書館應該回歸其原有的、核心的角色定位——知識的組織者,以移動社交媒體為紐帶,重新審視圖書館的館藏知識和服務;以碎片化技術為基石,再次塑造圖書館的知識形態(tài)和服務模式。endprint

參考文獻

[1]American Library Association.2014 State of Americas Libraries Report[EB/OL].http:∥www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/content/2014-State-of-Americas-Libraries-Report.pdf,2015-05-06.

[2]孔云,廖寅,資蕓,等.基于微信公眾賬號的圖書館移動信息服務研究[J].情報雜志,2013,32(9):167-170,198.

[3]都平平,郭琪,李雨珂,等.基于社交媒體的網(wǎng)絡學科信息交互推廣服務[J].圖書情報工作,2014,58(2):84-90.

[4]熊太純.基于SoLoMo的圖書館信息服務實證研究[J].情報理論與實踐,2013,36(11):69-73.

[5]We Are Social.Digital,Social and Mobile in 2015[EB/OL].http:∥wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/,2015-05-15.

[6]中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資訊中心.eMarketer:預計2015年中國手機社交網(wǎng)絡用戶達到3359億[OL].http:∥www.199it.com/archives/344003.html?utmsource=tuicool,2015-05-10.

[7]孟德泉,董穎,沙婭弘,等.基于OPAC統(tǒng)計數(shù)據(jù)的借閱率提升策略探討[J].大學圖書館學報,2014,(5):73-78.

[8]楊衡.基于文獻利用統(tǒng)計和讀者問卷調(diào)查的館藏紙質(zhì)文獻效用研究[J].大學圖書情報學刊,2014,32(5):106-110.

[9]于娟.公共圖書館讀者借閱率下降探析[J].當代圖書館,2014,(2):38-40.

[10]菅利榮,達慶利,陳偉達.基于變精度粗糙集的分層知識粒度[J].管理工程學報,2004,(2):60-63.

[11]徐緒堪,房道偉,蔣勛,等.知識組織中知識粒度化表示和規(guī)范化研究[J].圖書情報知識,2014,(6):101-106,90.

[12]林聚任.社會網(wǎng)絡分析:理論、方法與應用[M].北京:北京師范大學出版社,2009:48.

[13]李楠.基于關聯(lián)數(shù)據(jù)的知識發(fā)現(xiàn)研究[D].北京:中國農(nóng)業(yè)科學院,2012.

[14]張彥文.Facebook社交搜索及其對圖書館服務的影響[J].圖書館論壇,2014,(10):115-121.

(本文責任編輯:郭沫含endprint