內生交易價格、跨國并購與東道國福利分析

付紅艷

[摘要]本文基于并購價格的內生性,集中研究跨國公司在企業間的并購選擇及其對東道國福利的影響。研究表明,如果跨國公司有意愿并購的企業生產效率不同,那么在并購不催生壟斷的情況下,跨國公司的并購選擇取決于東道國生產效率的高低;在并購可能造成壟斷時,跨國公司并購高效率企業。然而,東道國更希望跨國公司并購其低效率企業。如果跨國公司有意愿并購的企業生產不同質量的產品,那么跨國公司的最優選擇是并購生產高質量產品的企業,在并購不造成壟斷時,同意該項并購申請對東道國有益。

[關鍵詞]跨國并購;內生交易價格;并購目標;東道國福利

中圖分類號:F276.7 文獻標識碼:A 文章編號:1008-4096(2015)0443014-06

一、引言

數據顯示,全球85%的產業轉移與92%的技術轉移是借助并購來實現的。目前中國迫于產業轉型升級和消化過剩產能的現實需要,無論民營企業還是國有企業都紛紛投資海外。《WorldInvestment Report(2014)》指出,2013年中國FDI流出量增長15%,達到1010億美元,主要由發達國家的大宗交易所驅動。其中跨國并購已經成為近十年來中國企業進行對外投資的重要方式。然而,中國跨國并購成功率相比發達國家仍然很低,跨國并購的高風險令不少企業損失慘重。與此同時,跨國并購還常常受到東道國投資政策的規制。現實中不乏跨國并購因東道國政府干預而以失敗告終的例子,如2005年美國以危害國家能源安全和經濟安全為由,否決了中海油對優尼科公司的并購議案。

在中國企業海外并購持續活躍和政府強化對FDI干預的現實背景下,集中研究跨國公司在企業間的并購選擇,以及對東道國的福利影響與東道國的投資政策問題就顯得十分必要。

二、文獻回顧

跨國并購作為現實中的熱點問題而受到學術界的廣泛關注,相關研究成果很多。一類研究主要關注并購的動機和決定因素。Brakman等認為跨國并購活動是由并購雙方所在國的比較優勢驅動,同時強調效率和戰略動機。蘇敬勤和劉靜以10個中國企業跨國并購案例作為研究樣本,提出中國企業的并購動機主要源于獲取外部知識產權、管理經驗、技術、品牌和銷售渠道等資源。李杰等運用Hotelling模型探討了中國低端下游企業進行跨國垂直并購的決定因素。張建紅和周朝鴻剖析了制約中國企業海外并購的制度因素。而東道國的投資政策、工程建設速度、經濟增長率和市場需求的不確定性等也被證明嚴重影響跨國并購能否發生。張建紅等分析了中國企業海外并購成敗的決定因素,導致低成功率的主要原因是交易雙方政治、體制方面的非經濟因素的干擾和企業國際化水平的限制。另一類研究關注跨國并購對利益相關者的影響。研究認為,跨國并購會抑制被并購方的創新支出,而有助于激勵并購方的研發活動。吳先明和蘇志文發現中國后發企業通過技術尋求型海外并購不僅實現了技術跨越,而且推動了戰略轉型。顧露露和Reed。也肯定了中國企業海外并購的市場績效,但民營企業的并購績效明顯高于國有企業,海外上市公司的績效優于內地上市公司。程惠芳和張孔宇認為中國企業跨國并購的財富效應在短期內比較顯著,其影響因素有行業類型、東道國的宏觀經濟情況和并購支付方式。邵新建等探討了中國企業進行跨國并購的戰略目標與經營績效的關系。Welfens等認為外資帶來的先進技術會通過低價格而惠及國民,但跨國并購本身存在很大的風險。

跨國并購的負面效應招致很多國家限制或阻止FDI的流入。法律障礙、經濟窘迫和互惠是反對的主要理由,涉及到東道國安全敏感性行業和落后產業的中國并購申請更可能遭受政治反對。Head和Ries認為如果并購并沒有產生成本節約效應,競爭機構可以依據并購惡化全球福利來阻止并購活動。姚戰琪認為東道國政府要綜合權衡各種進入方式的積極效應和負面影響,制定適宜的規制政策。Biorvatn和Eckel建議各國應根據并購方的特點選取恰當合意的政策措施。當然,現實中不乏以諸多優惠條件吸引跨國投資的做法,其中很重要的手段之一就是一次性補貼。除此之外,在利潤稅和環境稅方面提供稅收優惠也常被各國所采用。

既有研究不僅有非常重要的理論價值,而且對跨國公司的投資實踐和政府招商引資政策的制定也有很強的指導意義。然而,這類研究沒有說明東道國的投資政策如何影響跨國公司的并購目標選擇。不能很好地解釋現實經濟中FDI政策與跨國公司并購決策的互動機制。并且從企業異質性和交易成本角度探討跨國并購對象選擇的理論研究仍不多見。然而,現實經濟中交易價格是并購談判中雙方最關心、最敏感的問題,嚴重影響跨國公司的投資決策。為了盡可能地符合現實,本文將并購價格內生化,集中研究跨國公司在企業間的并購選擇。鑒于跨國公司的并購行為不僅關乎自身的經濟利益,而且對東道國的福利施加影響,可能遭受到來自東道國的政策干預。為此,本文進一步分析跨國并購對東道國福利的影響,進而探討東道國的政策設置。

三、理論模型

企業在進行并購活動時,不能忽視的一個重要因素是并購價格問題。對投資者而言,并購不同的企業面臨的交易價格往往有很大不同。為此,本文分別基于東道國企業在生產效率和產品質量存在差異的不同假設下,構建經濟學模型分析前文提出的問題。

1 企業的生產效率不同

國家H有兩個生產同質產品但生產效率不同的企業,稱為企業1和企業2,邊際成本分別為c1和c2,產品的市場需求為p=a-Q。一個跨國公司M有意到國家H并購企業,較之兩個企業,跨國公司有較高的生產效率,不失一般性地假設它的邊際成本為零。一旦企業被并購,跨國公司將其先進的技術應用到并購產生的新企業中,使得新企業邊際成本降為零。并購的交易價格由被并購方的保留收益決定。這里考慮的是選擇哪個企業作為并購目標,因此,被并購方的保留收益即為跨國公司并購競爭對手時所獲得的利潤。上標代表跨國公司的并購選擇,下標代表企業的名稱。以c1>c2>0為例,根據并購發生后市場結構的不同,分三種情況進行分析。

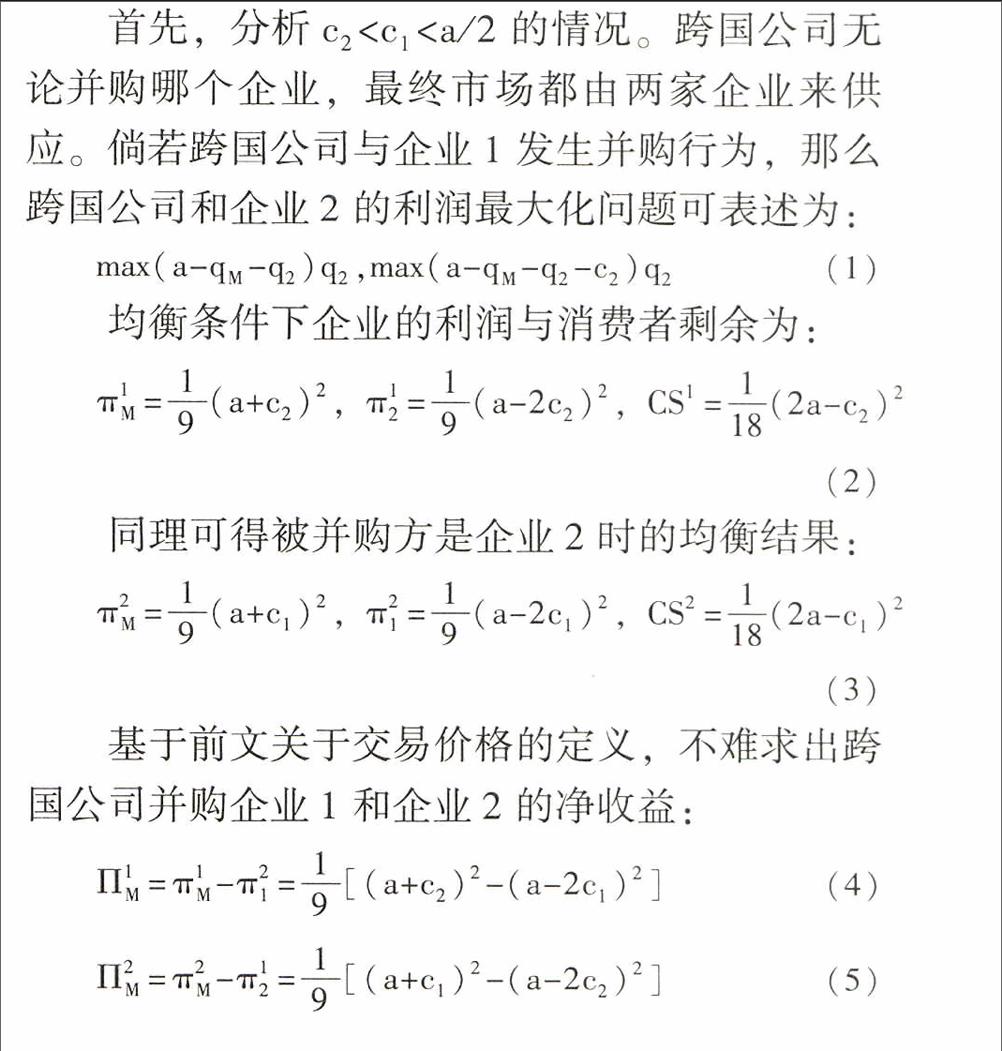

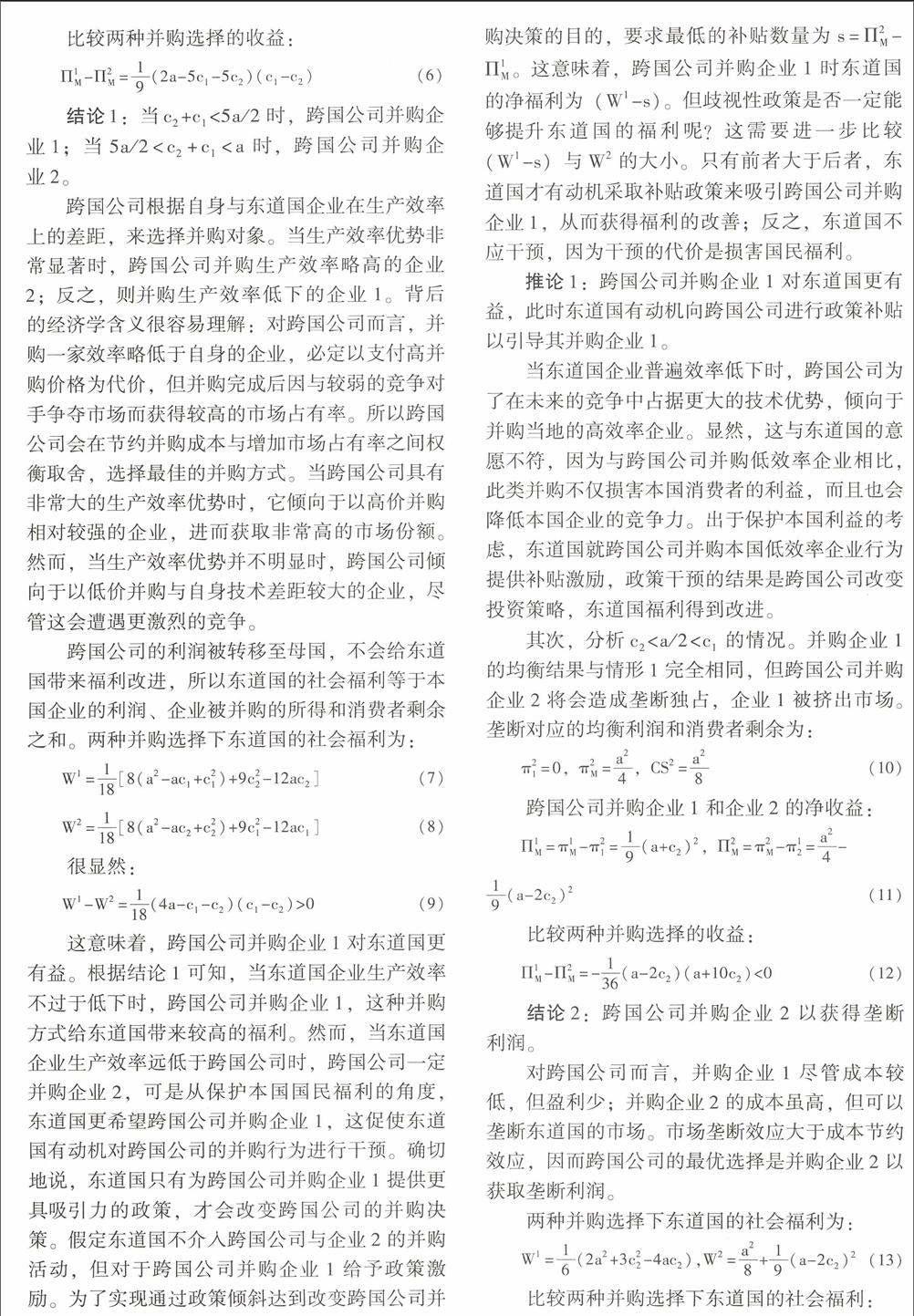

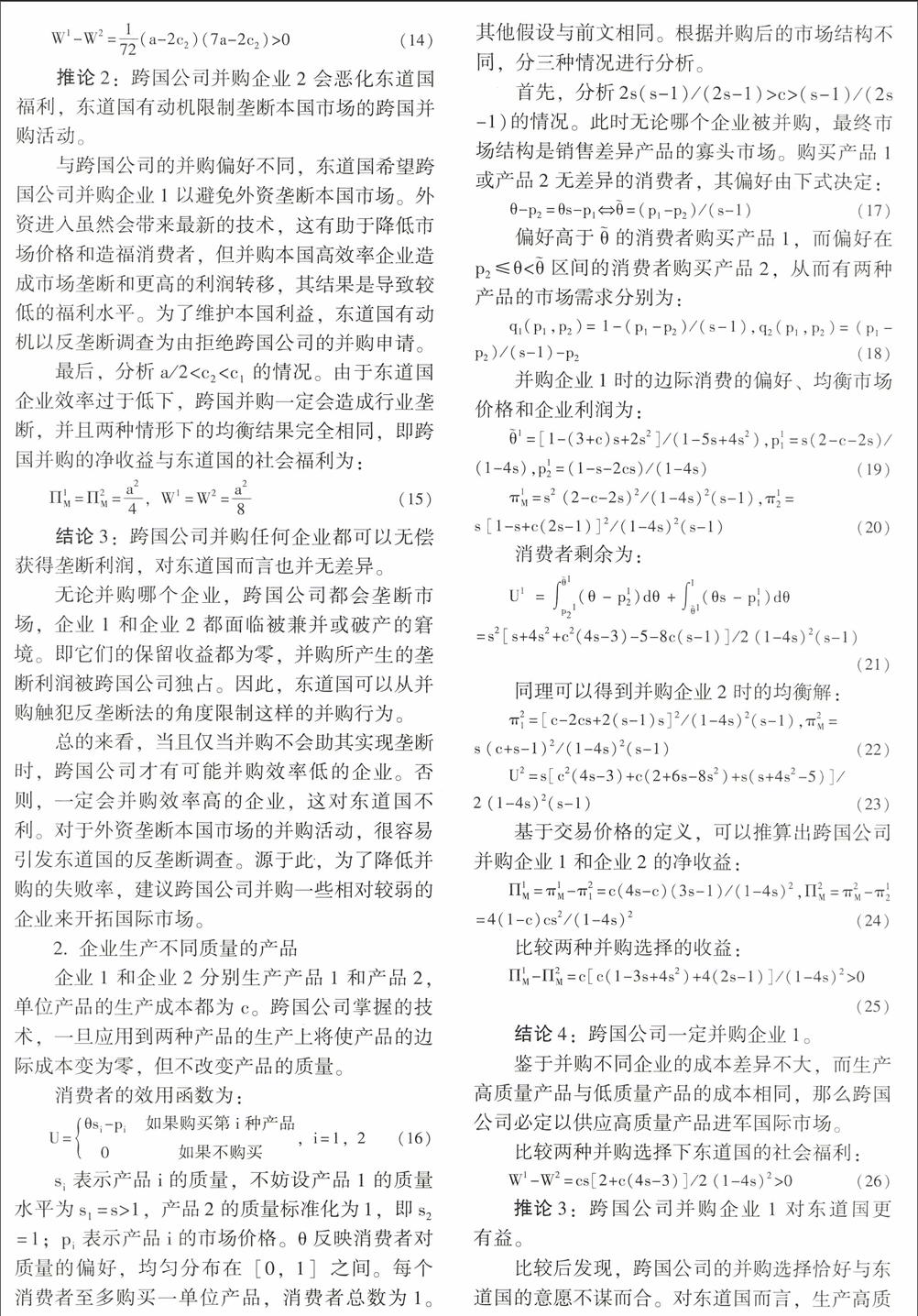

首先,分析c2 跨國公司根據自身與東道國企業在生產效率上的差距,來選擇并購對象。當生產效率優勢非常顯著時,跨國公司并購生產效率略高的企業2:反之,則并購生產效率低下的企業1。背后的經濟學含義很容易理解:對跨國公司而言,并購一家效率略低于自身的企業,必定以支付高并購價格為代價,但并購完成后因與較弱的競爭對手爭奪市場而獲得較高的市場占有率。所以跨國公司會在節約并購成本與增加市場占有率之間權衡取舍,選擇最佳的并購方式。當跨國公司具有非常大的生產效率優勢時,它傾向于以高價并購相對較強的企業。進而獲取非常高的市場份額。然而,當生產效率優勢并不明顯時,跨國公司傾向于以低價并購與自身技術差距較大的企業,盡管這會遭遇更激烈的競爭。 跨國公司的利潤被轉移至母國,不會給東道國帶來福利改進,所以東道國的社會福利等于本國企業的利潤、企業被并購的所得和消費者剩余之和。兩種并購選擇下東道國的社會福利為: 這意味著,跨國公司并購企業1對東道國更有益。根據結論1可知,當東道國企業生產效率不過于低下時,跨國公司并購企業1,這種并購方式給東道國帶來較高的福利。然而,當東道國企業生產效率遠低于跨國公司時,跨國公司一定并購企業2,可是從保護本國國民福利的角度,東道國更希望跨國公司并購企業1,這促使東道國有動機對跨國公司的并購行為進行干預。確切地說,東道國只有為跨國公司并購企業1提供更具吸引力的政策,才會改變跨國公司的并購決策。假定東道國不介入跨國公司與企業2的并購活動,但對于跨國公司并購企業1給予政策激勵。為了實現通過政策傾斜達到改變跨國公司并購決策的目的,要求最低的補貼數量為s=π2m-π1m。這意味著,跨國公司并購企業1時東道國的凈福利為(W1-s)。但歧視性政策是否一定能夠提升東道國的福利呢?這需要進一步比較(W1-s)與W2的大小。只有前者大于后者,東道國才有動機采取補貼政策來吸引跨國公司并購企業1,從而獲得福利的改善;反之,東道國不應干預,因為干預的代價是損害國民福利。 推論1:跨國公司并購企業1對東道國更有益,此時東道國有動機向跨國公司進行政策補貼以引導其并購企業1。 當東道國企業普遍效率低下時,跨國公司為了在未來的競爭中占據更大的技術優勢,傾向于并購當地的高效率企業。顯然,這與東道國的意愿不符,因為與跨國公司并購低效率企業相比,此類并購不僅損害本國消費者的利益,而且也會降低本國企業的競爭力。出于保護本國利益的考慮,東道國就跨國公司并購本國低效率企業行為提供補貼激勵,政策干預的結果是跨國公司改變投資策略,東道國福利得到改進。

當并購未造成壟斷時,東道國更愿意接受跨國公司并購本國的低效率企業。然而,這里的分析表明東道國更希望外資并購本國的高質量企業。看似矛盾的兩種觀點,仔細分析后發現事實上東道國的引資偏好具有一致性。被并購的無論是低效率企業還是生產高質量產品的企業,東道國都會獲得更多的并購紅利。

其次,分析c<(s-1)/(2s-1)的情況。跨國公司并購企業2的結果與情形1完全相同,不再贅述。然而,跨國公司并購企業1將導致市場壟斷,低質量產品退出市場,偏好大于p1/s的消費者購買高質量產品。因此,產品1的市場需求函數為:

結論5:跨國公司一定并購企業1。

跨國公司在以高質量產品壟斷市場與以低質量產品和當地企業瓜分市場之間權衡取舍。由于跨國公司的生產效率優勢并不大(c較小),因而后者并不能為其創造很高的寡頭利潤。通常來講,壟斷利潤大于寡頭利潤。這里也不例外,雖然并購價格較高,但并購生產高質量產品的企業贏得了壟斷利潤,從而必然出現跨國公司選擇企業1作為并購對象。

基于上述結果,比較兩種并購選擇下東道國的社會福利:

推論4:跨國公司并購企業2對東道國更有益。

跨國公司并購企業會催生壟斷和高價,這不僅造成一部分消費者買不起高質量產品,而且希望購買低質量產品的消費者得不到供給。相反,跨國公司并購企業2引發產品差異化競爭,大大改善了東道國的國民福祉。面對這種情況,東道國政府可以借助反壟斷法否決該項并購申請。這個結論為中國商務部以反壟斷為由拒絕可口可樂并購匯源提供了可能的理論支持。

最后,分析c>2s(s-1)/(2s-1)的情況。跨國公司并購企業1的情況可以共用情形1的結果。然而,跨國公司并購企業2將導致市場壟斷,此時偏好大于p,的消費者購買低質量產品,高質量產品的供給為零。因此,產品2的市場需求函數為:

結論6:跨國公司一定并購企業1。

這與結論3形成了鮮明的對比,推翻了壟斷利潤高于寡頭利潤的論斷。這是因為,盡管此時跨國公司可以憑借其絕對的成本優勢將對手擠出市場,以低質量產品壟斷東道國市場,進而獲得壟斷利潤,但低質量伴隨著低價格和微薄的利潤。相反,如果生產高質量產品,就可以憑借成本優勢和產品優勢索要更高的價格,贏得更多的市場需求,從而獲得豐厚的寡頭利潤。

比較兩種并購選擇下東道國的社會福利:

推論5:跨國公司并購企業1對東道國更有益。

跨國公司并購企業2造成提供高質量產品的企業1被排擠出市場,從而使得那些偏好較高的消費者不能購買到合意的產品而產生效用損失,并且由于壟斷造成的高價格導致消費者的數量大幅度減少,這都會惡化東道國的社會福利。

總結發現,跨國公司的最優選擇是并購生產高質量產品的企業。只有當該并購行為造成行業壟斷時,東道國才應該加以阻止,除此之外,并購生產高質量產品的企業導致的社會福利反而要高于另一種并購活動下的福利水平。

四、結論

跨國公司選擇不同的并購對象可能改變市場結構和催生壟斷獨占,這對東道國的消費者乃至政策調整產生深遠影響。本文研究了在并購價格內生決定的條件下,跨國公司在企業間的并購選擇。同時進一步探討了跨國公司的并購決策對東道國的福利影響,進而推測東道國的政策設置。

本文得到以下結論:一是如果跨國公司有意愿并購的兩個企業的生產效率不同,那么在并購不催生壟斷的情況下,跨國公司的并購選擇取決于東道國生產效率的高低;在并購可能造成壟斷時,跨國公司并購高效率企業。然而,東道國更希望跨國公司并購其低效率企業,此時可以給予政策傾斜以吸引對本國更有利的外資。二是如果跨國公司有意愿并購的企業生產不同質量的產品,那么跨國公司的最優選擇是并購生產高質量產品的企業。對于造成壟斷的并購提案,東道國應加以阻止,促使跨國公司改變并購目標。進而獲得更高的福利水平;否則,同意該項并購申請對東道國有益。

現實中,企業在并購過程中往往會產生因信息披露所帶來的技術外溢效應。考慮到這種效應的存在,會提高并購價格,這就表示并購后東道國的產業利潤在增加。與此同時,技術外溢會造成市場價格下跌和消費增多,消費者從中獲益,產業利潤和消費者剩余的同時增加必然會提高東道國的福祉。

(責任編輯:孫艷)