城市跨江橋梁交通景觀改善方法及評價*

鄭展驥 馮 超 杜志剛 王明年

(武漢理工大學交通學院1) 武漢 430063) (湖北省林業勘察設計院2) 武漢 430070)

(西南交通大學交通隧道工程教育部重點實驗室3) 成都 610031)

城市跨江橋梁交通景觀改善方法及評價*

鄭展驥1,3)馮超2)杜志剛1,3王明年3)

(武漢理工大學交通學院1)武漢430063)(湖北省林業勘察設計院2)武漢430070)

(西南交通大學交通隧道工程教育部重點實驗室3)成都610031)

摘要:根據城市跨江橋梁事故形態,充分利用現有橋梁交通附屬設施,設計多頻率、多色彩的視覺信息流改善方法.利用3ds Max仿真軟件對城市橋梁進行模擬實驗,利用E-prime軟件進行了基于反應時法的車速感知心理物理實驗,結果顯示:用反應時法測量被試的感知速度,可以很好的進行高斯擬合;改善前被試白天速度低估8.72%±1.57%,夜晚速度低估11.89%±2.04%,改善后被試白天速度高估5.64%±3.27%,夜晚速度高估11.05%±1.21%.

關鍵詞:交通安全;反應時法;邊緣率;多頻率;多色彩;城市橋梁

鄭展驥(1990- ):男,碩士生,主要研究領域為道路交通安全,交通規劃

0引言

城市跨江橋梁作為城市快速路或主干路,短則數百米,長則數千米,限速一般為60~80 km/h.橋上線形條件好,但是由于環境封閉、單調,參照物少,橋梁景觀普遍不良;駕駛員在橋上行駛時容易缺乏方向感、速度感,當橋上交通量較小時,特別是當夜晚環境照度較低時,容易因為視錯覺造成超速;當交通量較大時,則容易導致追尾或是碰撞路側護欄等事故.一旦橋梁發生交通事故,則事故嚴重程度要遠大于其他道路類型的交通事故,且容易引起交通阻塞[1-2].因此,有必要針對橋梁景觀普遍不良的原因對橋梁交通景觀進行設計.

橋梁交通景觀是指駕駛員視野中橋梁路面與附屬設施在頭腦中形成的綜合印象.賈秉璽[3]指出道路景觀的設計必須滿足駕駛員在不同速度下的視覺特性,以及要綜合考慮多層次的道路視覺環境.目前現有城市跨江橋梁景觀設計與研究基本停留在美學層面,如徐風云等[4]從橋梁景觀的定義指出,橋梁景觀指以橋梁和橋位周邊環境為“景觀主體”或“景觀載體”而創造的橋位人工風景;城市跨江橋梁景觀設計均沒有從道路景觀自身的構成特征對其使用者的視覺感知方面等進行研究.因此很有必要根據事故形態(追尾、撞側墻)及事故原因(超速),通過提升不同照度環境下駕駛員對欄桿護欄、前方車輛的識別能力,減弱視錯覺的影響,以達到城市跨江橋梁景觀協調與安全的統一.

1改善原理與方法

1.1改善原理

邊緣率是單位時間內穿過觀察者視野邊緣或間斷的數目.劉兵[5]通過心理物理實驗得出當邊緣率小于2 Hz,或大于32 Hz時,駕駛員會出現速度低估,邊緣率在4~16 Hz時,實驗者對速度產生了高估,其中邊緣率為12 Hz高估達到30%以上.目前公路及城市道路中的輪廓標、路側行道樹等標志和景觀均是基于邊緣率的車速控制方法的應用.

駕駛員在不同照度下對不同顏色感知速度感知和判識距離也不同,Buchner等[6]提出,在較低的環境照度下,人眼感覺的物體成像會往后,同時引起判識距離增大.趙煒華等[7]與李都厚等[8]分別研究了駕駛員在晝間與黃昏時段對冷暖色的判別距離,結果表明在晝間與黃昏時段駕駛員對暖色調(紅色)的判別距離均小于冷色調(綠色).程國柱等[9]研究表明:白天駕駛員感知速度與實際行駛速度呈正指數關系,駕駛員白天感知速度的準確率比夜晚的高且識別距離要比夜晚的遠,白天感知速度準確率為66.0%,夜間準確率為29%.

1.2設計方法

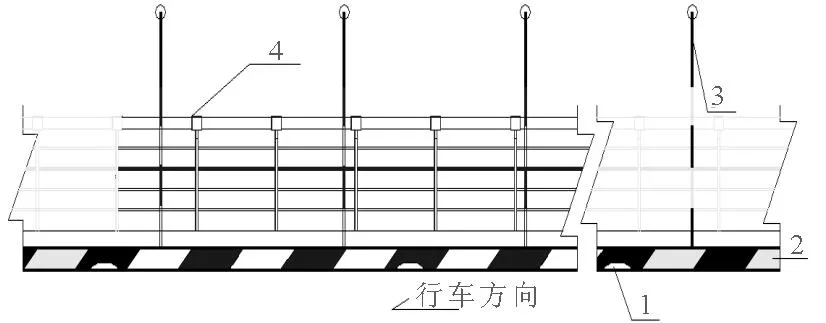

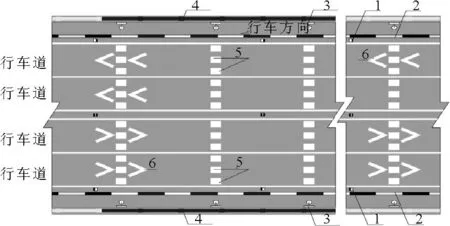

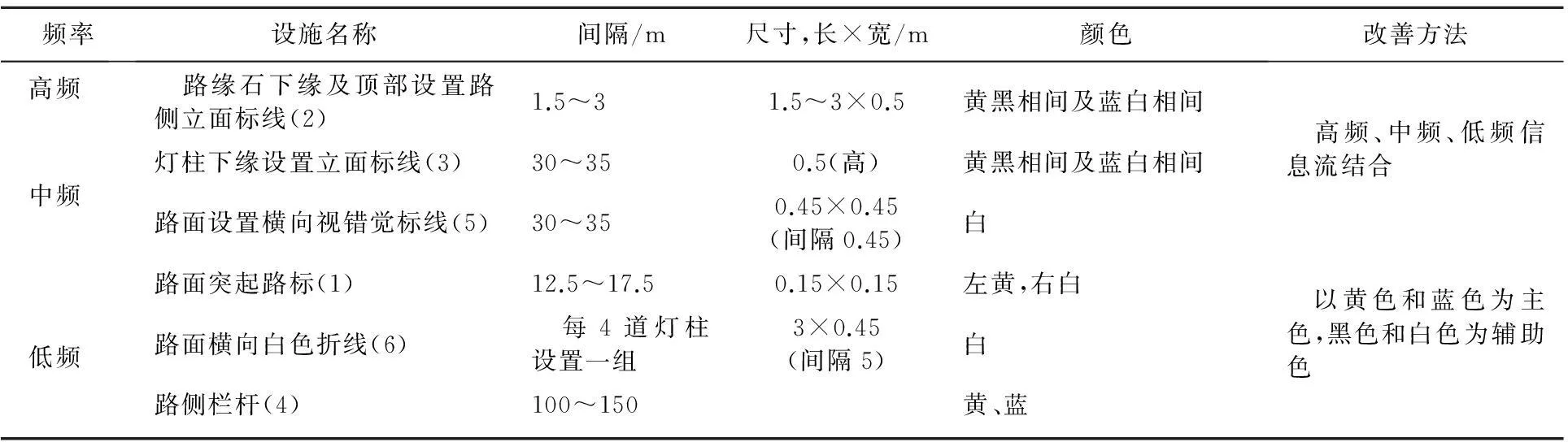

城市跨江橋梁交通景觀改善方法針對城市跨江橋梁的事故形態(追尾、撞安全護欄)及事故原因(超速),對城市跨江橋梁交通工程設施進行改善設計.改善方法主要以黃色和藍色為主色,黑色和白色為輔助色,這是因為黃黑搭配及藍白搭配是交通設計中最常見的色彩搭配,之所以沒有選中更為明顯的紅白搭配,是因為紅色為多代表禁令,長距離的涂裝紅色會使駕駛員產生不安.具體設計見表1、圖1、圖2.

圖1 側面圖

圖2 俯視圖

頻率設施名稱間隔/m尺寸,長×寬/m顏色改善方法高頻中頻低頻 路緣石下緣及頂部設置路側立面標線(2)1.5~31.5~3×0.5黃黑相間及藍白相間燈柱下緣設置立面標線(3)30~350.5(高)黃黑相間及藍白相間路面設置橫向視錯覺標線(5)30~350.45×0.45(間隔0.45)白路面突起路標(1)12.5~17.50.15×0.15左黃,右白路面橫向白色折線(6) 每4道燈柱設置一組3×0.45(間隔5)白路側欄桿(4)100~150黃、藍 高頻、中頻、低頻信息流結合 以黃色和藍色為主色,黑色和白色為輔助色

注:表中設施名稱編號見圖1和圖2.

2實驗設計與數據采集

由于測試城市橋梁車速感知的實驗需要大量行車試驗,不便于實地調查與研究,因此應用3ds Max制作城市橋梁改善前后的視頻,通過心理學軟件E-prime2.0對實驗進行設計及控制,采用心理物理實驗來度量本文改善方法對駕駛員速度感知的影響.

2.1被試

實驗者共20人,其中:男性14人,女性6人;20~25歲12人,26~30歲5人,31~35歲3人;8人具有駕駛經驗,其余均無駕駛經驗;正常視力或矯正視力均在1.0以上.

2.2實驗流程

考慮城市跨江橋梁限速為60~80 km/h,因此以60,70,80 km/h作為標準刺激速度,對比刺激區間為標準刺激速度的±20 km/h,速度增減最小間隔取值為2.5 km/h.

實驗主要采用反應時法對被試的感知速度進行測試,實驗設計為雙盲實驗.運用E-prime2.0軟件編寫實驗程序,將實驗刺激呈現次序設為隨機序列,每個序列重復3次,并記錄數據.

2.3精度檢驗

為了檢驗用3ds Max模擬的實驗場景與真實場景中速度感知的精度,將真實場景與對比模型場景(均為城市道路普通路段)采用上述實驗方法進行模型的精度校核實驗.

精度校核實驗中真實場景速度為68 km/h(由行車過程中儀表盤刻度確定),對20名被試反應時取平均值計算,并且用SPSS19.0對真實場景和模擬場景的反應時法測得的感知速度進行單樣本t檢驗,得到表2.

表2 模型精度檢驗表

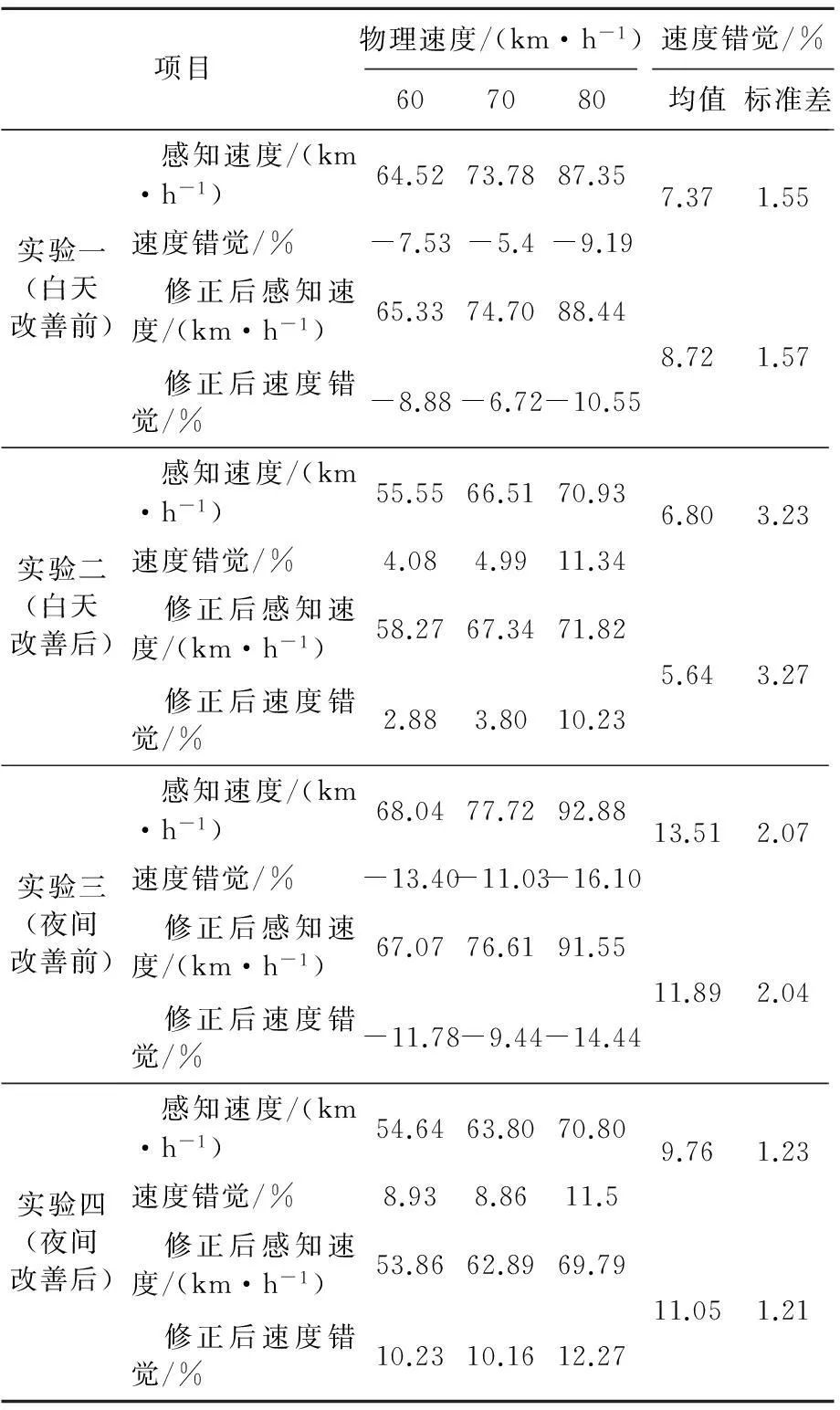

由表2可見,白天及夜晚模擬場景的速度均值與真實場景的中的實際速度在顯著水平α為0.05時,并無顯著差異,因此使用模擬場景可以很好的模擬出真實場景中的速度感知情況,白天模擬場景與標準場景的速度誤差為1.25%,夜晚模擬場景與標準場景的速度誤差為1.43%,因此標準刺激的感知速度相對于實際行駛的物理速度應該乘以1.012 5及0.985 7的修正系數.

2.4實驗模型設計

實驗場景分為標準實驗場景和對比實驗場景.由于城市道路中環境豐富,參照物較多,駕駛員的感知速度與物理速度接近.因此,為了比較環境對感知速度的影響,標準場景采用城市道路場景,對比場景采用城市跨江橋梁場景.

實驗場景設置白天和夜間、改善前和改善后等不同環境因子,對其進行組合,共4組,每組實驗中標準速度分別為60,70,80 km/h.對比刺激區間為標準速度的±20 km/h.

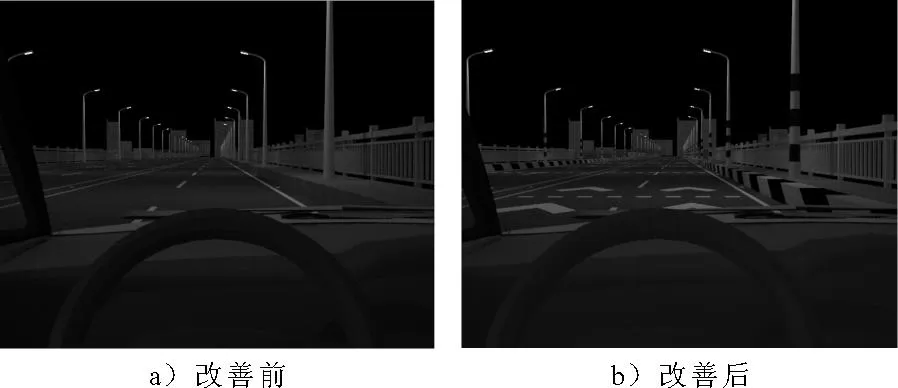

實驗一:白天改善前/實驗二:白天改善后(見圖3).

實驗三:夜晚改善前/實驗四:夜晚改善后(見圖4).

圖3 白天對比實驗場景

圖4 夜晚對比實驗場景

3實驗結果及分析

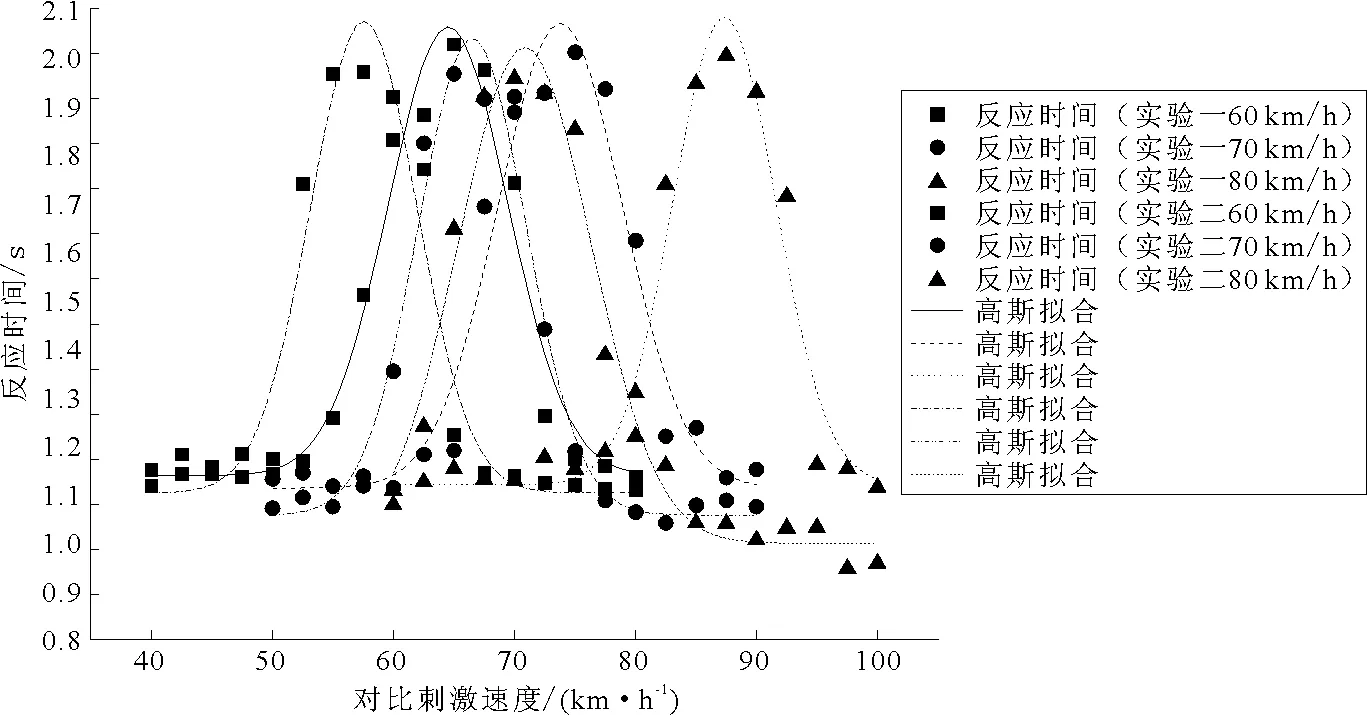

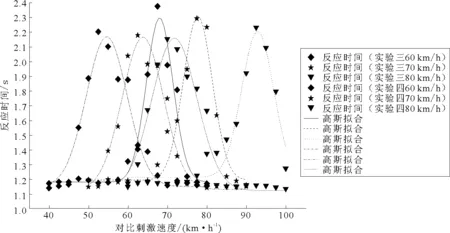

對實驗一至實驗四的數據進行處理,對20名被試判斷的反應時取平均值,并用式(1)進行擬合,得出如圖5、圖6.

(1)

圖5 白天場景各對比刺激速度的反應時間

圖6 夜晚場景各對比刺激速度的反應時間

項目物理速度/(km·h-1)607080速度錯覺/%均值標準差實驗一(白天改善前)實驗二(白天改善后)實驗三(夜間改善前)實驗四(夜間改善后) 感知速度/(km·h-1)64.5273.7887.35速度錯覺/%-7.53-5.4-9.19 修正后感知速度/(km·h-1)65.3374.7088.44 修正后速度錯覺/%-8.88-6.72-10.55 感知速度/(km·h-1)55.5566.5170.93速度錯覺/%4.084.9911.34 修正后感知速度/(km·h-1)58.2767.3471.82 修正后速度錯覺/%2.883.8010.23 感知速度/(km·h-1)68.0477.7292.88速度錯覺/%-13.40-11.03-16.10 修正后感知速度/(km·h-1)67.0776.6191.55 修正后速度錯覺/%-11.78-9.44-14.44 感知速度/(km·h-1)54.6463.8070.80速度錯覺/%8.938.8611.5 修正后感知速度/(km·h-1)53.8662.8969.79 修正后速度錯覺/%10.2310.1612.277.371.558.721.576.803.235.643.2713.512.0711.892.049.761.2311.051.21

將反應時的擬合相關參數分析,擬合可決系數均大于0.95.

由圖5、圖6、表3分析可知:(1)對比實驗一和實驗二,實驗三和實驗四,交通景觀改善后,被試所需的反應時間比未改善前短,白天場景反應時平均減少0.033 s ,夜晚場景平均為0.098 s;改善后被試表現出速度高估,即感知速度低于物理速度,其中白天改善后速度高估為5.64%±3.27%,夜晚改善后高估為11.05%±1.21%;改善前被試表現出速度低估,即感知速度高于物理速度,其中白天改善前速度低估為8.72%±1.57%,夜晚改善前速度低估為11.89%±2.04%;(2)對比實驗一和實驗三,實驗二和實驗四,白天場景比夜晚場景的反應時要短,其中改善前白天場景相比夜晚場景平均減少為0.189 s,改善后平均為0.124 s;(3)隨著實際物理速度的增大,反應時逐漸減小,但幅度不大,平均為0.025 s.

4結論

1) 用反應時法測量被試的感知速度,可以很好的進行高斯擬合,擬合度均在0.95以上,峰值點對應的橫坐標則為被試的感知速度.

2) 在普通城市跨江橋梁上,被試普遍產生速度低估的趨勢,其中白天車速低估為8.72%±1.57%,夜晚速度低估為11.89%±2.04%;在用本文多頻色彩與多頻信息組合的城市橋梁交通安全改善方法改善后,被試產生速度高估的趨勢,其中白天速度高估為5.64%±3.27%,夜晚速度高估為11.05%±1.21%,且被試的反應時間均減少.

3) 試在低照度環境下的反應時間相比于高照度環境下要長,表明駕駛員在低照度環境下對車速感知能力減弱.

4) 善后的城市跨江橋梁路側主要增加了2種色彩紅/白或黃/黑或藍/白色調的小尺度控速標線,一般不超過3種色彩,主要是起到調節速度知覺的效果,本方法增加駕駛員視覺負荷有限.

5) 方法通過色彩設置提升駕駛員方向感、速度感,達到城市跨江橋梁景觀協調與安全的統一.適用于限速為60~80 km/h 的城市跨江橋梁,對城市跨江橋梁交通安全設施是一種有益的補充.

今后還需針對縱向高頻設計形式對駕駛員的視認反應時間以及碰撞時間作進一步研究.

參 考 文 獻

[1]馬明.基于多元統計方法的城市道路交通事故分析研究[D].武漢:武漢理工大學,2010.

[2]黃冰娥,彭春露,陸鍵.長江三角洲區域大型公路橋梁交通事故特征分析及安全對策[J].公路,2012(4):160-164

[3]賈秉璽.基于視覺特性的城市道路景觀設計[D].北京:北京林業大學,2010.

[4]徐風云,趙勇.橋梁景觀[M].北京:人民交通出版社,2001.

[5]劉兵.基于駕駛員視知覺的車速控制和車道保持機理研究[D].武漢:武漢理工大學,2008.

[6]BUCHNER A,BRANDDT M,BELL R,et al.Car backlight position and fog density bias observer-car distance estimates and time-to-collision judgments[J].Human Factors,2006,48(2):300-317.

[7]趙煒華,劉浩學,董憲元,等.晝間顏色對行駛中駕駛人距離判識的影響[J].長安大學學報:自然科學版,2009(5):90-94.

[8]李都厚,劉浩學,趙煒華.黃昏時段顏色對駕駛人空間判識距離的影響規律[J].長安大學學報:自然科學版,2010(1):71-75.

[9]程國柱,胡立偉,韓娟.高速公路駕駛員晝夜感知速度變化規律[J].東南大學學報:自然科學版,2012(3):547-550.

Urban Cross-river Bridge Traffic Safety

中圖法分類號:U412.37;U491.2+54

doi:10.3963/j.issn.2095-3844.2015.01.025

收稿日期:2014-08-15

Landscape Improvement Measures Study

ZHENG Zhanji1,3)FENG Chao2)DU Zhigang1,3)WANG Mingnian3)

(SchoolofTransportation,WuhanUniversityofTechnology,Wuhan430063,China)1)

(HubeiForestryExplorationandDesignInstitute,Wuhan430063,China)2)

(KeyLaboratoryofTransportationTunnelEngineering,MinistryofEducation,

SouthwestJiaotongUniversity,Chengdu610031,China)3)

Abstract:According to the urban cross-river bridges' accident forms, using the bridge traffic affiliated facilities the paper design visual information flow of multi frequency and multi colors improvement of method. Using the reaction time method by 3dx Max simulation software and E-prime software, psychological experiment was carried on. The results showed that: the subject’s perception speed can be fitted with Gaussian well by reaction time method; before improvement the speed underestimate of 8.72±1.57% in the daytime could be changed into the speed overestimate of 11.89±2.04% at night, and after improvement the speed overestimate of 5.64±3.27% in the daytime could be changed into the overestimate of 11.05±1.21% at night.

Key words:traffic safety;reaction time method;edge rate;multi-frequency;multi-colors;urban bridges

*國家自然科學基金項目(批準號:51008241)、西南交通大學交通隧道工程教育部重點實驗室開放基金課題(批準號:TTE2014-07)資助