基于一體化集成軟件系統的海洋立柱式平臺總體結構強度分析

李華祥

(上海利策科技股份有限公司,上海 200233)

基于一體化集成軟件系統的海洋立柱式平臺總體結構強度分析

李華祥

(上海利策科技股份有限公司,上海 200233)

將海洋立柱式平臺工程設計的船體設計、分析計算、規范校核流程工作,集成到一體化集成軟件系統中。借助計算機輔助設計功能,自動完成海洋平臺工程設計的所有流程工作。基于該一體化集成軟件系統,對海洋桁架立柱式平臺的總體強度進行分析計算,自動完成桁架型立柱式平臺有限元參數化建模、水動力載荷結構映射、有限元分析計算、屈服強度規范校核、屈曲強度計算與規范校核等流程工作。計算結果顯示,對于在位工況條件,桁架立柱式平臺結構的最薄弱環節是硬艙與桁架、軟艙與桁架的交接處。

立柱式平臺;一體化集成軟件;總體強度;有限元分析

0 引 言

隨著深海海域油氣開采的深入,多種新型浮式海洋平臺先后涌現,立柱式(Spar)平臺就是其中之一。由于具有良好的垂蕩特性、運動穩定性、安全性以及優越的經濟性等優點,自20世紀80年代以來,立柱式平臺被廣泛應用于深海油氣開發,擔負著鉆探、生產、海上原油處理、石油儲藏和裝卸等各種工作。其中,由于桁架型立柱式(Truss Spar)平臺在設計重量和性能等方面的優越性,已逐漸成為最具競爭力的新型海洋浮式平臺形式之一。目前,該類型平臺的設計技術多為國外大公司所壟斷。近幾年,國內也逐漸開始對立柱式平臺進行分析研究。其中,強度分析與結構設計又是該類型平臺設計的一個重點,總體強度分析研究可參見文獻[1-4]。

海洋立柱式平臺結構系統的工程設計包括船體設計、分析計算、規范校核三個部分。其中船體設計工作主要包括平臺的型式、主尺度、結構、系泊、以及立管等設計。分析計算則是在平臺設計基礎上,根據已確定的立柱式平臺設計參數,進行水動力、穩性、運動性能、結構強度、系泊強度、立管強度等分析與數值計算。規范校核則是對上述分析計算的結果,根據規范細則要求,對關鍵設計參數進行校核,校對平臺設計的合理性和可靠性,并根據校核結果對設計提出優化和改進意見。實際工程設計中,對于上述三個過程,需要進行螺旋式迭代,直至規范校核滿足要求,獲得最優化的設計結果。按照傳統的工程設計方法,上述三部分工作較為獨立地進行,所以數據的一致性較難保證,同時,還存在設計周期長、人工時繁重等問題。開發一套集成的軟件系統,借助計算機輔助設計功能實現立柱式平臺工程設計三部分工作的一體化,顯得尤為重要和迫切。

本文基于一體化集成軟件系統,對桁架型立柱式平臺進行結構總體強度分析計算。借助一體化集成軟件系統功能,實現桁架型立柱式平臺有限元參數化建模、水動力載荷結構映射、有限元分析計算、屈服強度規范校核、屈曲強度計算與規范校核等流程工作自動完成。數值算例進一步顯示一體化集成軟件系統在立柱式平臺總體強度分析計算中的高效性。

1 一體化集成軟件系統

立柱式平臺工程設計流程工作包括船體設計、分析計算、規范校核三大模塊。在傳統的設計方法中,各模塊之間關聯度低。這對設計數據的傳輸與管理帶來很多麻煩,數據一致性很難保證。同時,三大模塊的分散性對海洋浮式平臺螺旋式優化設計帶來困難。再則,分析計算涉及大量建模工作,如水動力建模、系泊立管分析建模、結構有限元建模等,這些建模如果以人工方式建立,工作量巨大。為此,本文開發一套集成軟件系統,將立柱式平臺的船體設計、分析計算、規范校核三大模塊集成到一體化軟件系統中。

1.1 軟件系統架構

從軟件開發角度,首先進行軟件系統架構,如圖1所示。該軟件系統總體部署上分為四層,即應用展示層、業務處理層、數據接口層和應用支撐層。其中,應用展示層為軟件系統的人機操作界面,業務處理層包含了全部專業子系統的業務處理邏輯,數據處理子系統作為專業子系統的輔助功能模塊,數據接口層主要是使各子系統通過中間件進行數據交換,應用支撐層是該軟件系統運行所必需的環境支撐插件和軟件工具,包括數據庫管理工具、圖形引擎、商用軟件插件等。

從軟件專業功能開發角度,該軟件核心專業模塊包括船體設計、分析計算、規范校核,各功能模塊數據流,即輸入、輸出數據流如圖2所示。數據接口的開發就是基于該數據流和各軟件模塊輸入和輸出,進行總體設計和開發。

圖1 軟件系統總體架構設計Fig.1 System architecture design of the software

圖2 功能模塊與數據流示意圖Fig.2 Diagram of software function and data flow

1.2 工程設計的一體化集成

海洋立柱式平臺結構的工程設計,包括船體與附屬結構的初步方案設計、分析計算與規范校核。其中船體與附屬結構的初步方案設計(下文簡稱為設計子系統),包括立柱式平臺船體結構的主尺度設計計算與主結構設計計算、立管結構設計、系泊結構設計;分析計算(下文簡稱分析子系統)包括浮式平臺的穩性分析、水動力分析計算、系泊與立管分析計算、時域分析、結構有限元分析計算等模塊的自動建模與分析計算;規范校核(下文簡稱校核子系統)即根據船級社規范對立柱式平臺工程設計校核要求,提取分析計算結果,分別對立柱式平臺的穩性、運動性能、系泊、立管、結構強度進行規范校核。如果校核結果不符合規范要求,軟件系統可重新啟動船體設計子系統,優化設計,進行新一輪流程工作。

下面將對立柱式平臺工程設計流程工作所涉及的三大塊子系統,即設計子系統、分析子系統和校核子系統,進行詳細介紹。

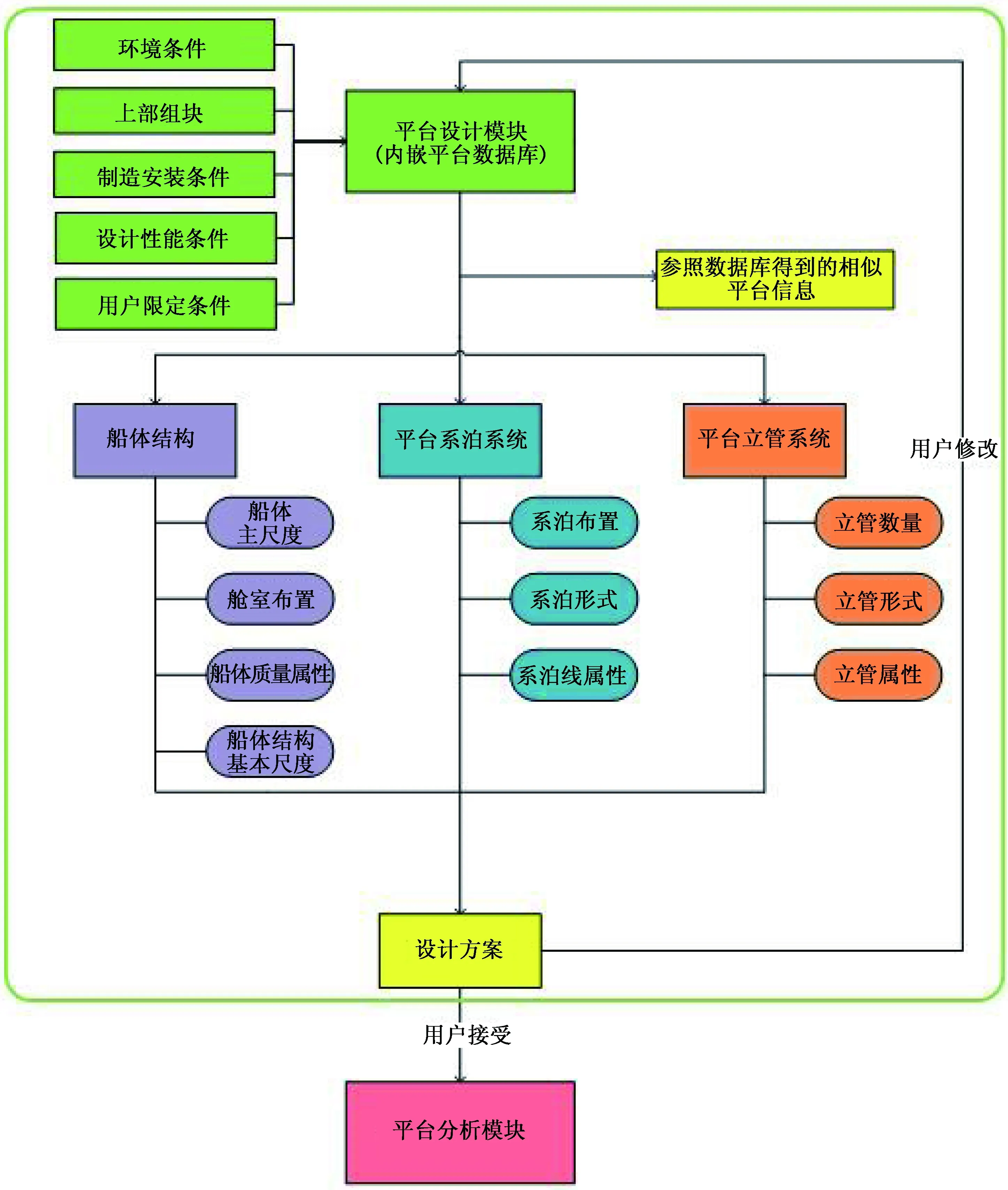

1.2.1設計子系統

海洋浮式平臺的工程設計,基于螺旋式設計原則,即首先根據設計條件和海洋環境參數,進行系統的初步方案設計,然后進行多專業的分析計算和規范校核,對初步方案設計進行進一步完善。其中第一步工作,即初步方案設計,設計方法多依據行業規范和設計公司的設計經驗。對于立柱式平臺的初步方案設計,包括船體結構的主尺度設計、船體結構的主結構設計、立管結構設計、以及系泊結構設計。

(1) 船體結構的主尺度設計,即結構的Sizing設計。該功能模塊在油田設計條件和海洋環境條件基礎上,根據行業設計經驗,設計立柱式平臺的吃水、硬艙的外徑、高度、垂直與水平方向的分艙、垂直方向各分層高度、豎井長度與寬度、垂蕩板個數與位置高度、垂蕩板長度與寬度、桁架高度與分層數、桁架外徑、軟艙長寬高、軟艙分艙、浮托艙長寬高等參數。設計模塊會根據初步設計的結構主尺度,估算出平臺的重量和重心,確保平臺重量與上部組塊重量、平臺所受海水浮力、系泊與立管的濕重等平衡。一個關鍵的控制因素就是,平臺系統的整體穩性滿足規范要求。

(2) 船體結構的主結構設計,即結構的Scantling設計。該功能模塊在主尺度設計基礎上,根據行業規范,對主結構進行設計。該軟件系統的主結構設計,依據美國船級社(ABS) MODU 規范細則進行開發。Scantling結構設計包括立柱式平臺的硬艙、軟艙、浮托艙的所有板的板厚、各板的加強筋間距、加強筋型材的設計與選型、以及桁架的壁厚。

(3) 立管結構設計,即對頂張緊立管(TTR)與鋼懸鏈線立管(SCR)進行選型設計。該功能模塊在油田設計與開采條件及海洋環境條件基礎上,對立管的數量與位置、分段與選材、外徑與壁厚、SCR上下端懸掛角、TTR端部連接方式等進行設計。

(4) 系泊結構設計,即對Mooring結構進行設計。該功能模塊根據平臺主體結構設計和海洋環境基礎上,對系泊管線的數量與位置、上下端懸掛角、分段與選材、觸地點位置以及躺地段長度等參數進行設計。

上述初步方案設計內容,就構成了設計子系統的主體。該子系統的設計結果,將自動輸出傳送到分析子系統。設計子系統的架構與技術路線如圖3所示。

圖3 設計子系統技術路線示意圖Fig.3 Technology roadmap diagram of the design sub-system

1.2.2分析子系統

根據海洋規范要求,當完成立柱式平臺初步方案設計后,需要對初步設計方案進行多專業分析與計算,包括水動力載荷計算、船體運動性能計算、平臺結構系統的穩性計算、系泊/立管/船體耦合時域計算、船體主結構的有限元強度計算等。

對于上述各專業分析與計算,目前海洋工程行業多借助數值計算方法,可以獲得比較精確的計算結果。考慮行業設計主流方向,該一體化集成軟件系統將調用行業權威數值計算軟件進行各專業計算,如穩性計算調用MOSES軟件,水動力分析計算調用Wamit和AQWA軟件,系泊和立管分析計算調用OrcaFlex軟件,結構強度計算調用ANSYS軟件。為此,集成軟件系統針對這些商用軟件的接口進行二次開發,實現基于這些商用計算軟件的立柱式平臺自動建模、調用計算、計算結果讀取等功能。

(1) 水動力分析計算,即基于Wamit與AQWA商用軟件的自動建模與調用計算,同時對計算結果進行讀取和后處理。該功能模塊借助行業成熟權威的數值軟件Wamit與AQWA,實現浮式平臺的水動力載荷計算,為后續結構計算提供水動力載荷數據。

(2) 穩性分析計算,即基于MOSES商用軟件的自動建模與調用計算,并對計算結果進行讀取和后處理,以圖文并茂的方式展示MOSES的計算結果。該功能模塊借助行業成熟權威的數值計算軟件MOSES,實現浮式平臺的完整穩性與破艙穩性分析計算,為浮式平臺設計提供重要的基礎數據。

(3) 船體運動性能分析計算。該功能模塊為自主開發,根據平臺的初步方案設計、海洋環境條件、系泊設計參數,對平臺進行快速時域計算,計算平臺6個方向的運動位移。

(4) 系泊/立管/船體耦合時域計算,即基于OrcaFlex商用軟件的自動建模與調用計算,并對計算結果進行讀取和后處理。該功能模塊借助行業成熟權威的數值計算軟件OrcaFlex,對管線結構進行時域計算。由于系泊與立管的運動與強度計算依賴于船體運動,所以該模塊計算必須是系泊立管與船體結構的耦合計算。

(5) 船體結構的有限元強度計算,即基于ANSYS商用軟件的自動建模與調用計算,自動提取計算結果并進行后處理。該功能模塊借助行業成熟權威的結構強度數值計算軟件ANSYS,對于浮式平臺主結構(即通常所說的船體結構)進行結構強度的有限元數值計算。該結構強度計算包括屈服強度、屈曲強度、疲勞強度的計算。

需要強調的是,上述各專業計算,常規方法是通過人工方式,在軟件界面一步步建模,建模工作量浩繁巨大,占用大量的人工時。而開發的集成設計系統基于上述商用軟件的接口,實現了各商用軟件的自動建模功能,不僅極大地方便用戶輕松實現分析計算的建模等工作,同時將大大節省設計的人工時。這對設計工作尤為重要,也是設計公司追求的核心競爭力之一。

分析子系統的架構與技術路線如圖4所示。

圖4 分析子系統技術路線示意圖Fig.4 Technology roadmap diagram of the analysis sub-system

1.2.3校核子系統

當完成上述各專業分析計算后,集成軟件系統將自動讀取各專業計算的數據結果,并根據相關規范細則對關鍵設計參數進行校核。對不滿足規范要求的設計參數,進一步完善與修改設計子系統的初步方案設計結果,然后進行新一輪的分析計算與規范校核,直至所有關鍵設計參數滿足規范要求。

校核子系統所校核的關鍵參數包括:(1)平臺固有周期校核,即平臺的固有周期必須避開海洋波浪典型周期范圍。(2)平臺運動位移校核,即平臺在最惡劣的海洋環境條件下的最大運動位移必須小于設計要求,尤其是垂蕩與水平最大位移,必須滿足規范要求。(3)穩性校核,即平臺的完整穩性與破艙穩性分析計算結果,必須滿足規范要求。(4)系泊校核,即系泊結構強度、最大拉力、躺地段長度等計算結果,必須滿足規范要求。(5)立管校核,即立管的強度、最大拉力、壓潰、屈曲等計算結果,必須滿足規范要求。(6)結構強度校核,即船體主結構的屈服、屈曲、疲勞強度計算結果,必須滿足規范要求。

校核子系統的架構與技術路線如圖5所示。

需要強調的是,一體化集成系統軟件實現了立柱式平臺工程設計的流程工作,即初步方案設計、分析計算和規范校核,內在的無縫耦合,真正實現工程設計的系統集成性。這不僅有助于提高設計效率,同時為大量設計數據的完整性和一致性提供了保證。

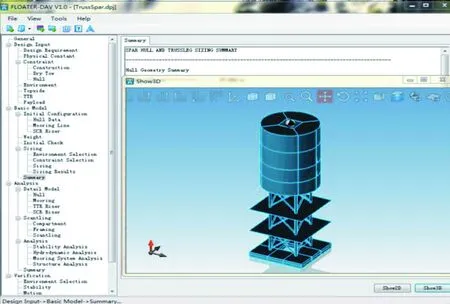

1.3 集成系統與創新性

根據上述軟件系統架構設計和專業模塊開發理念,最終開發出立柱式平臺工程設計系統軟件。該軟件系統重在平臺結構方面的設計,其專業設計深度為FEED前段工程設計程度。系統軟件界面如圖6所示。

圖5 校核子系統技術路線示意圖Fig.5 Technology roadmap diagram of the verification sub-system

圖6 系統軟件主界面Fig.6 Main interface of the system software

該軟件的創新點如下。

(1) 計算機輔助設計功能,即軟件根據用戶基本輸入條件,輔助用戶自動完成設計功能。只要用戶輸入基本設計條件,如海況條件、油氣開采要求、平臺建造安裝等條件,軟件系統就能完成浮式平臺工程設計流程的全部工作,從設計方案自動優選到分析階段自動生成平臺的結構模型、穩性模型、水動力模型、系泊與立管的時域分析模型等,并根據設計工況調用各專業軟件進行后臺計算。系統能實現設計成果各專業間數據的一致性傳遞與自動轉換,并進行相應的數據后處理與規范校核。因此,該系統能大幅提高設計、分析、校核的工作效率與準確性,并可避免因手工處理參數轉換和傳遞導致的人為錯誤。將計算機輔助設計引入海洋工程設計,不僅能解決設計數據的管理問題、加速設計流程工作,同時可固化積累海洋工程設計技術和經驗,進而穩步優化發展。解決目前海洋工程行業設計經驗的閉鎖現狀,是未來海洋工程發展的一個方向。實現行業技術的軟件化與計算機輔助設計功能,將為邁向智能設計與智能制造奠定堅實的基礎。

(2) 一體化集成設計功能,即將浮式平臺工程設計過程所涉及的船體設計、分析計算、規范校核集成在一個系統軟件中,實現各模塊之間數據的無縫整合,保證龐大繁雜的設計數據的完整性與一致性,并加速設計進程。工程設計的集成特性與技術,目前在海洋工程中尚處于探索階段,也是未來幾年海洋工程行業設計工具的重點發展方向。

(3) 數據庫管理功能,即該軟件系統集成了成熟的海洋工程設計數據和典型平臺資料,不僅為設計提供可靠的工程基礎,同時存儲已經收集到的寶貴工程數據和設備數據,作為軟件系統數據提供給用戶直接使用和參考。該創新有效地解決了傳統海洋工程設計對行業數據的分散管理模式的不足,有望在未來幾年成為海洋工程行業數據管理的主流模式。

(4) 開放式軟件接口功能。該軟件系統采用通用數據接口,無縫連接海洋工程行業主流的設計與分析計算工具,可作為海洋工程領域通用設計平臺使用。所調用的軟件都是圍繞各自的數據格式進行設計的,不同軟件之間無法兼容互通。而本軟件平臺通過靈活的接口設置,建立了統一的外部軟件接口,可以方便地將其他分析軟件直接嵌入到本軟件平臺中使用。該創新點將開啟海洋工程軟件架構新模式,即改變傳統單一軟件工作原理,以統一的軟件平臺管理整個設計流程的各個專業軟件,進而高效地完成工程設計所有流程工作。開放式商業軟件接口模式,也必將有利于行業軟件聯盟的形成,對推動行業軟件的發展起到推動作用。

2 有限元強度分析

對于海洋立柱式平臺結構強度分析,目前行業內普遍基于有限元方法進行數值計算,可以獲得較為精確的全結構應力分布與局部應力數值結果,從而為海洋平臺設計提供可靠的結構數據。本集成軟件系統結構有限元分析計算調用的是商用ANSYS軟件,采用APDL語言,實現立柱式平臺有限元自動建模與計算。

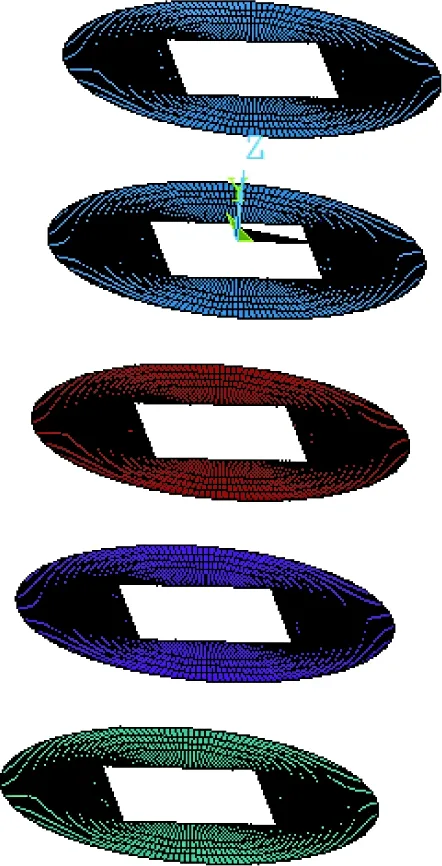

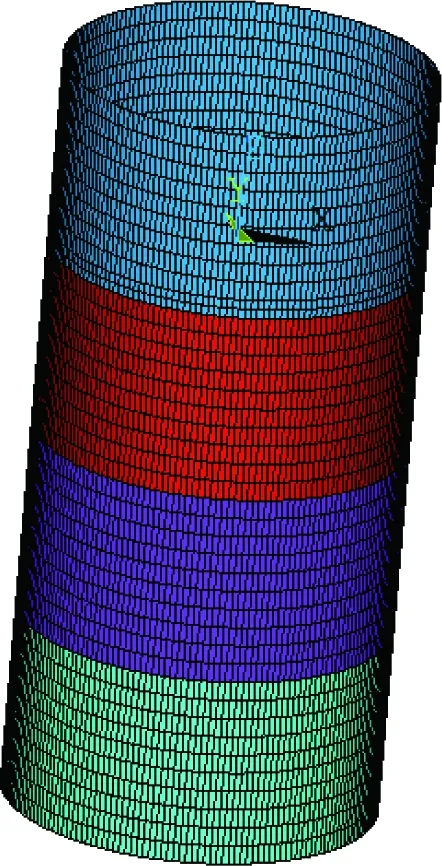

2.1 有限元建模

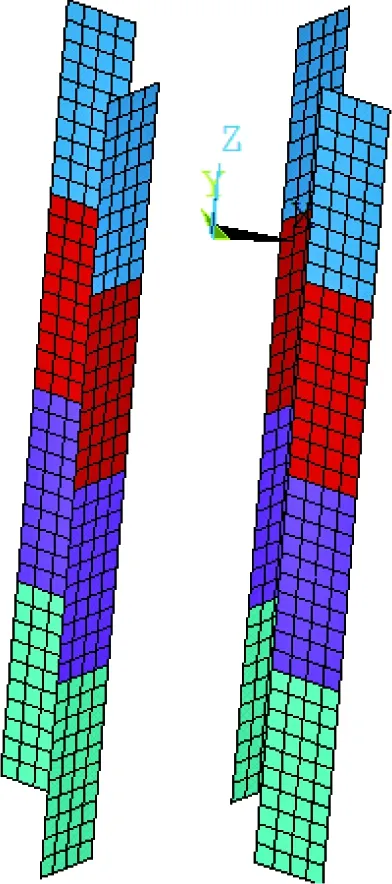

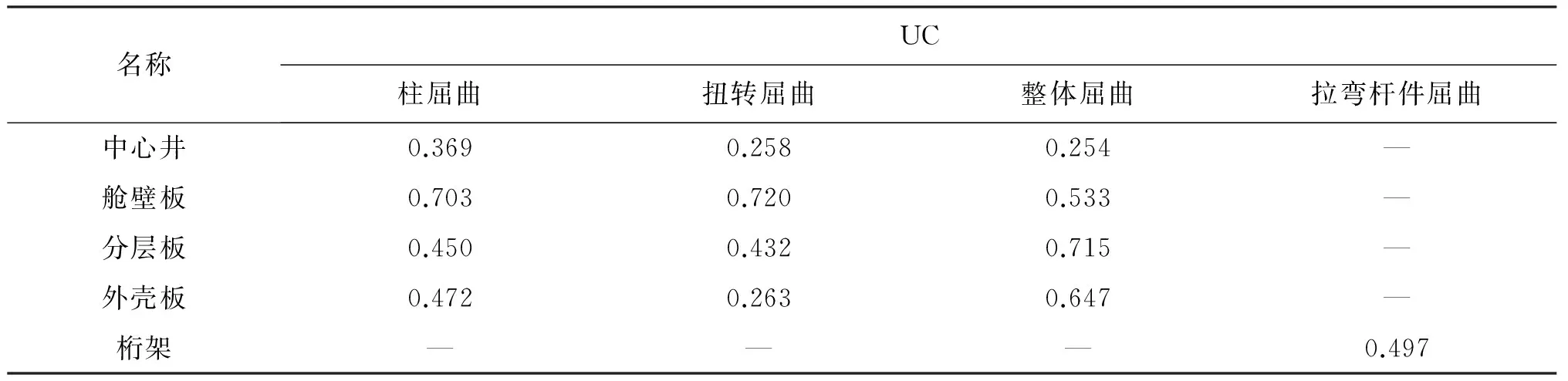

為了提高結構建模的效率,充分利用參數化建模的特點,將桁架型立柱式平臺結構進行拆分歸類,具有相似特征的結構組合成各類子結構,其中板材為一級子結構,附著在一級子結構上的扶強材和桁材為二級子結構,最后通過計算機的循環處理實現同類結構的批量建模。例如,硬艙結構分為四類一級子結構,分別為分層甲板(Deck)、外殼板(Side shell)、艙壁板(BHD)和中心井(Access shaft),如圖7~10所示。對于每類一級子結構,結構形式沒有變化,只是尺寸稍有差異。各子結構的尺寸參數包括板材厚度、長度、寬度等,均采用數組的形式存儲,所以只需輸入不同的參數便可得到不同的結構。一級子結構建模完成后,調用二級子結構參數數組,在一級子結構上建立對應的扶強材和桁材模型。軟艙與中段桁架也采用類似的方式建模,再通過耦合處理完成模型的整合。

圖7 硬艙分層甲板Fig.7 Layered deck of hard tanks

圖8 硬艙外殼板Fig.8 External shell plate of hard tanks

圖9 硬艙艙壁板Fig.9 Bulkhead plate of hard tanks

圖10 硬艙中心井Fig.10 Central shaft of hard tanks

結構與有限元建模的流程包括參數讀入、整體幾何模型、加強筋生成、單元劃分和模型處理。其中,整體幾何模型模塊的功能是根據輸入的參數生成一級子結構;加強筋生成模塊的任務是根據參數在一級子結構上生成二級子結構;單元劃分模塊通過參數控制將平臺劃分成高質量的四邊形單元;模型處理模塊的功能是對模型進行對稱、復制以及合并等操作。

2.2 水動力模型

參數化建模模塊的目標是得到桁架型立柱式平臺的結構與有限元模型(見圖11),同時基于有限元模型和平臺設計參數(如吃水、重量、中心位置、水動力等參數),自動產生平臺的水動力模型。本文水動力模型如圖12所示,不包括中段桁架結構,桁架結構受到的波浪載荷通過Morison公式計算得到,然后直接加載到有限元模型上。

圖11 有限元模型示意圖Fig.11 Diagram of finite element model

圖12 水動力模型示意圖Fig.12 Diagram of hydrodynamic model

2.3 有限元加載與求解

立柱式平臺所受載荷可以分為兩類:靜態載荷與環境載荷。其中,靜態載荷包括平臺重量、壓載重量、作業載荷和浮力;環境載荷包括風載荷、流載荷以及波浪載荷。其中波浪載荷具有隨機性和復雜動力性,因此選擇合理的可行方法計算波浪載荷對平臺整體結構設計至關重要。本文采用設計波法來篩選波浪載荷。所謂設計波法是指依據波浪載荷等效的原則按照規則波浪理論構造的規則波列,通過對波高、周期、波浪入射角以及波浪相位角的組合搜索使結構物處于最不利狀態且達到一定回復期的最大載荷,從而得到相應的設計波參數。由于現有規范對立柱式平臺的控制工況并沒有明確的界定,參考挪威船級社(DNV)和ABS等規范對其他浮式平臺的要求,選擇的控制工況作為立柱式平臺的波浪特征載荷工況為垂蕩加速度、縱蕩加速度、縱搖加速度,具體設計波的選擇流程和計算方法可參考DNV-RP-C103[5]。

根據以上方法確定的設計波參數,使用AQWA軟件讀入水動力模型,利用AQWA-LINE根據勢流理論計算出水動力模型的波浪力數據,最后通過AQWA-WAVE生成針對有限元模型的波浪載荷數據,該數據符合ANSYS APDL語言的格式要求。所以在ANSYS軟件平臺上直接讀入上述波浪載荷數據,即可完成水動力載荷到有限元模型的波浪力映射,如圖13所示。

圖13 波浪載荷結構映射示意圖Fig.13 Diagram of the structural mapping of wave loads

本文對風速和流速采用百年一遇的海況條件進行加載,風載荷與流載荷根據ABS規范[6]推薦的公式計算。由于未建上部組塊的模型,風載荷等效為均布力與彎矩施加在硬艙頂部,流載荷則以壓力形式加載在對應位置。

3 結構強度規范校核

在ANSYS軟件平臺上對立柱式平臺進行了有限元計算,得到不同工況下平臺的應力響應。強度校核與優化設計模塊的功能是根據規范要求對平臺結構進行屈服和屈曲強度進行校核,再根據校核結果對結構進行優化設計。

3.1 屈服強度校核

根據ABS規范[6]強度準則的規定,板狀結構的等效應力應滿足

σeq≤Fy/fs,

(1)

式中:Fy是材料的屈服強度;fs是安全系數,靜載和組合載荷工況下分別為1.43和1.11。

3.2 屈曲強度校核

根據桁架型立柱式平臺的結構特征,將平臺主要結構分成兩種:桿件和加筋板。其中桿件為中段桁架,其他均為加筋板。校核模塊根據ABS規范中的屈曲細則,在有限元計算結果基礎上進行屈曲計算,屈曲校核結果以屈曲UC云圖形式輸出,清晰直觀地顯示出平臺結構中相對薄弱的位置。

(1)根據ABS規范[6],承受軸向拉伸和彎曲的圓形桿件應滿足 ,其中

(2)

式中:σt為軸向拉伸應力;σby為繞y方向彎矩引起的彎曲應力;σbz為z方向彎矩引起的彎曲應力;σCBy為y方向彎曲應力強度;σCBz為z方向彎曲應力強度;η2是拉伸與彎曲許用因子。

(2) 承受軸向壓縮和彎曲的圓形桿件應滿足UC≤1,其中

(3)

式中:σa為軸向壓應力;σby為繞y方向彎矩引起的彎曲應力;σbz為z方向彎矩引起的彎曲應力;σCA為軸向壓縮強度;σCBy為y方向彎曲應力強度;σCBz為z方向彎曲應力強度;η1為壓縮許用因子;η2為拉伸和彎曲許用因子。

(3) 對于可能發生柱屈曲的加筋板,應滿足UC≤1,其中

(4)

式中:σa為名義壓應力;σCA為極限屈曲應力;A為截面總面積;Ae為截面有效面積;Cm為彎矩調節系數;σE(C)為歐拉屈曲應力;σb為彎曲應力;η為許用因子。

(4) 對于可能發生扭轉屈曲的加筋板,應滿足UC≤1,其中

(5)

式中:σa為名義壓應力;σCT為極限扭轉屈曲應力;η為許用因子。

(5) 對于可能發生整體屈曲的加筋板,應滿足UC≤1,其中

(6)

式中:σx為縱向平均壓應力;σy為橫向平均壓應力;σGx為縱向極限屈曲應力;σGy為橫向極限屈曲應力;η為許用因子。

4 算 例

基于該集成軟件系統,對某項目桁架型立柱式平臺進行分析計算。針對該項目平臺作用海域條件和設計條件,在集成軟件系統中,首先運行設計子系統獲得該平臺的主尺度參數和結構參數,如表1所示。

有限元模型采用了shell181、beam188、pipe288以及mass21單元類型。彈性殼單元shell181用來模擬硬艙外壁板、中央井壁板、隔艙壁板(BHD)、硬艙分層板、垂蕩板、軟艙外壁板以及軟艙隔艙壁板等厚寬比較小的構件。梁單元beam188用來模擬附著在殼單元上的桁材和扶強材。管單元pipe288用來模擬中段桁架。質量單元mass21用來模擬壓載物,這些單元在結構有加速度的作用下,會產生慣性力,使結構產生變形。

表1 平臺主尺度參數

平臺吃水深度為176 m,選取百年一遇的海況為環境載荷。對于計算工況,根據規范選取靜載工況和組合工況。靜載工況下,平臺受到的靜態載荷包括結構自重、上部組塊重量、浮力、系泊預張力、立管荷載以及壓艙力,如表2所示。組合工況下,平臺所承受的載荷包括靜態載荷與環境載荷。設計波參數通過隨機性設計波法篩選得到,計算發現由垂蕩加速度引起的波浪載荷對結構影響最大,該工況確定的設計波波高為15.8 m,波浪周期為24 s,相位角-180°,浪向角為0°。10 min內平均最大風速為33.2 m/s,流速分布如表3所示。

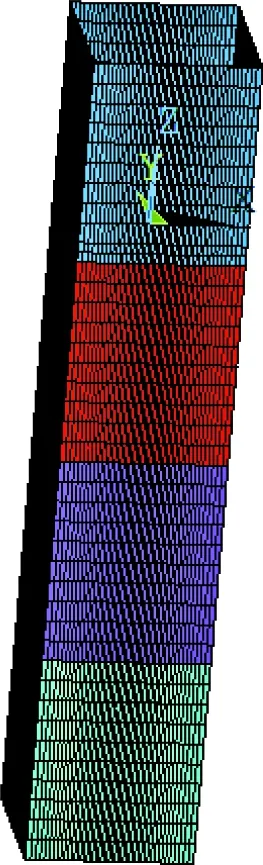

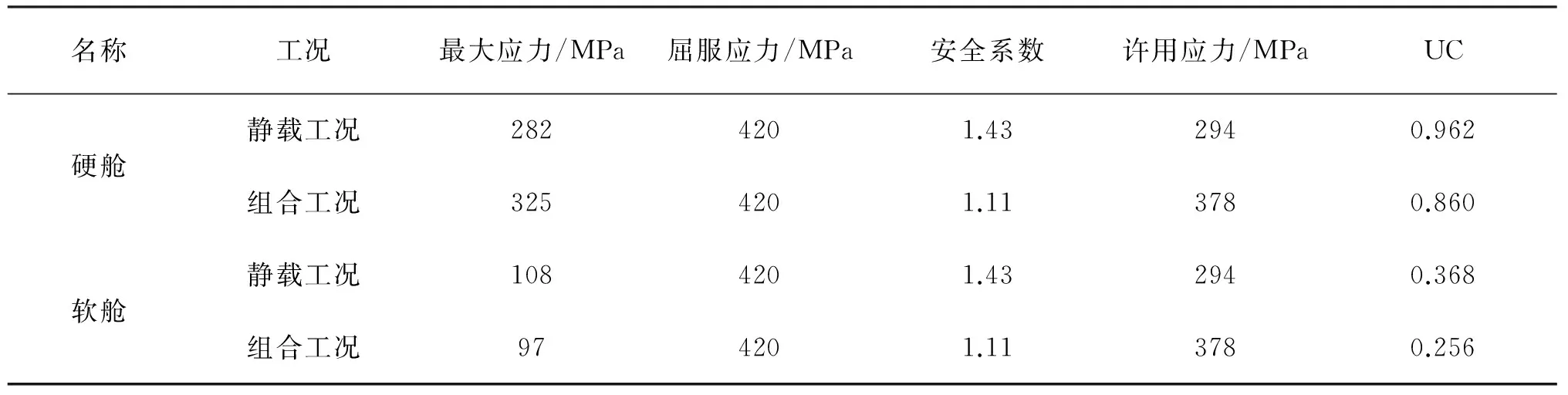

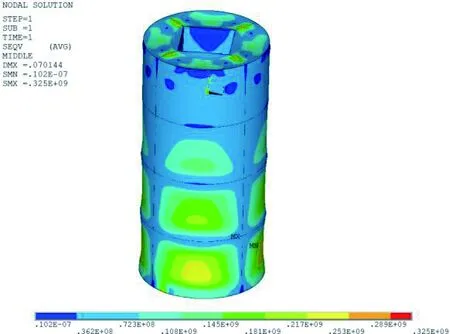

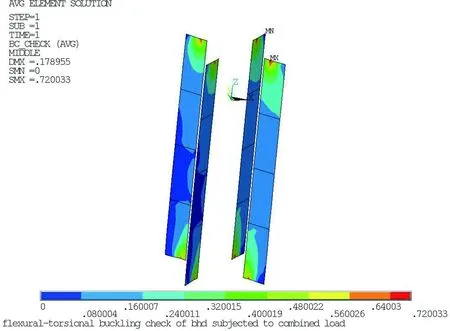

在有限元計算的基礎上,首先進行結構屈服強度計算校核,結果如表4所示。再根據上文屈曲計算公式,對目標平臺進行屈曲強度計算和校核,結果如表5和表6所示。對于靜載和動載工況下,發生最大屈服的結構位于硬艙、靠近硬艙與桁架交接處,如圖14和圖15所示。最大屈曲的結構位于艙壁板和硬艙分層板,同樣靠近硬艙與桁架交接處,如圖16和圖17所示。這些信息為結構局部加強和優化設計提供了直接參考資料。

表2 靜態載荷數據

表3 百年一遇的流速

表4 屈服UC值

表5 靜載工況各組件屈曲UC值

表6 組合工況各組件屈曲UC值

圖14 靜載荷下硬艙等效應力Fig.14 Equivalent stress distribution in hard tanks under static loads

圖15 組合載荷下硬艙等效應力Fig.15 Equivalent stress distribution in hard tanks under dynamic loads

圖16 靜載荷下硬艙分層板整體屈曲UC值Fig.16 Global buckling UC in the hard tank plates under static loads

圖17 組合載荷下硬艙艙壁板扭轉屈曲UC值Fig.17 Torsion buckling UC in the hard tank bulkheads under dynamic loads

5 結 語

本文基于一體化集成軟件系統,對桁架型立柱式平臺進行總體強度分析,應用案例測試計算進一步顯示該集成軟件系統的先進性和高效性。

一體化集成軟件系統,將海洋立柱式平臺工程設計流程工作,即船體設計、分析計算、規范校核集成于一體,有效地實現繁雜的設計數據一致性管理,打通從設計到分析計算與規范校核的壁壘,極大地加速了浮式平臺的工程設計進程。

基于一體化集成軟件系統,將立柱式平臺的有限元建模、水動力載荷計算、水動力結構映射、有限元強度計算、結構強度規范校核等系列浩繁工作,簡化為一鍵操作式完成。充分運用計算機輔助設計功能,極大地簡化人工操作和降低設計成本。這正是工程設計公司努力追求的核心競爭力之一。

數值算例顯示,對于在位工況,桁架型立柱式平臺應力集中主要在硬艙與桁架、軟艙與桁架的交接處,這也為結構局部加強與優化設計提供直接的參考數據。

[1] 許靖,王德禹. Spar平臺硬艙結構彎曲極限強度有限元分析 [J]. 海洋工程,2010,28(3): 76.

[2] 楊肖龍,穆頃,安振武. Truss Spar平臺結構強度分析及優化設計[J]. 創新技術,2013(5): 35.

[3] 陳鵬耀,唐文勇,薛鴻祥,等. Truss Spar平臺結構強度與疲勞分析的關鍵技術[J]. 中國海洋平臺,2006, 21(6): 18.

[4] 楊川,喬東生,歐進萍. Truss Spar平臺總體結構強度分析[J]. 船舶工程,2012, 34(1): 69.

[5] Det Norske Veritas. DNV-RP-C103. Column stabilised units [S]. 2001.

[6] American Bureau of Shipping. Rules for building and classing mobile offshore drilling units. Part 3. Hull construction and equipment [S]. 2012.

[7] American Bureau of Shipping. Guide for buckling and ultimate strength assessment for offshore structures [S]. 2004.

GlobalStrengthAnalysisofOffshoreSparPlatformsBasedonaUnified-IntegratedSoftwareSystem

LI Hua-xiang

(ShanghaiRichtechEngineeringCo.,Ltd.,Shanghai200233,China)

This paper aims at the development of a unified-integrated software system for the engineering design of offshore spar platforms, which can implement the chain-work, i.e., hull design, analysis, and code verification. By means of computer aided engineering (CAE), the chain-work of the engineering design of offshore platforms can be automatically carried out. Then, based on the integrated software system, the global strength of a truss spar platform is analyzed. The analysis involves parametric finite element modeling, mapping of hydrodynamic loads to structural models, finite element analysis, yielding strength verification, and buckling calculation and verification. The results indicate that the most dangerous part of a truss spar platform under the condition of operation load cases comes from the intersections of hard tank-truss and soft tank-truss.

spar platform; unified-integrated software; global strength; finite element analysis

2016-09-30

上海市優秀技術帶頭人項目“深海柱式平臺基本設計軟件系統開發”(15XD1522200)

李華祥(1971—),男,博士,主要從事海洋浮式平臺設計與高性能計算研究。《海洋工程裝備與技術》編委。

U661.43

A

2095-7297(2016)05-0269-12