基于BIM技術(shù)的可定義光伏預(yù)測模型研究

基于BIM技術(shù)的可定義光伏預(yù)測模型研究

龍承潮 / 王佳 (北京建筑大學電氣與信息工程學院,北京 100044)

摘要利用BIM(建筑信息模型)技術(shù),研究并設(shè)計了一個“可定義光伏預(yù)測模型”,此模型可以很好地結(jié)合建筑自身結(jié)構(gòu)信息,從而使得光伏發(fā)電量的預(yù)測更加準確。

關(guān)鍵詞建筑電氣智能化 光伏一體化建筑發(fā)電量預(yù)測 可定義光伏預(yù)測模型 建筑信息模型

AbstractA definable photovoltaic power generation forecasting model based on Building Information Modeling (BIM) technology was designed, this model could get more accurate result because it better utilizes buildings’ architecture information.

Keywordsbuilding electric intelligent, power generation prediction of BIPV, photovoltaic power generation forecasting model, Building Information Modeling

基金項目:本研究由北京建筑大學城鄉(xiāng)建設(shè)與管理產(chǎn)學研聯(lián)合研究培養(yǎng)基地資助。

0引言

太陽能光伏技術(shù)(Photovoltaic)是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能的技術(shù)。從近期來講,國內(nèi)大部分地區(qū)出現(xiàn)的嚴重環(huán)境污染給人們的生產(chǎn)生活帶來極大困擾,我國建筑能耗約占社會總能耗的33%,推行綠色建筑勢在必行。從長遠看,太陽能光伏發(fā)電在不遠的將來會占據(jù)世界能源消費的重要席位,不但要替代部分常規(guī)能源,而且將成為世界能源供應(yīng)的主體。隨著國務(wù)院出臺《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等一系列相關(guān)政策文件,分布式光伏發(fā)電逐步成為熱點,整合了土地和能源綜合利用的光伏一體化(BIPV)建筑將成為分布式發(fā)電的主角。

準確的發(fā)電量預(yù)測對BIPV建筑的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和調(diào)度[1]有重要的影響。目前在用的預(yù)測軟件大都適用于集中式地面光伏發(fā)電站預(yù)測,用這些軟件來預(yù)測BIPV建筑的發(fā)電量,結(jié)果與實際情況會有較大誤差,尤其在光伏構(gòu)件依附于復(fù)雜的建筑立面的情況下更加明顯。本文以BIM(建筑信息模型)為基礎(chǔ)平臺,研究并設(shè)計了一個“可定義光伏預(yù)測模型”,以此為核心進行BIPV建筑的光伏發(fā)電量預(yù)測,預(yù)測結(jié)果的精度得以大幅提高。

1影響預(yù)測精度的原因分析

1.1現(xiàn)有預(yù)測軟件應(yīng)用

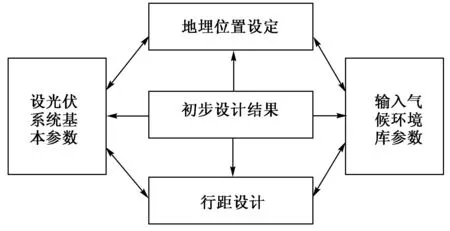

目前在用的PVsyst、PV*SOL、RETScreen等軟件通常預(yù)測流程如圖1所示。首先輸入光伏構(gòu)件所在的地理位置,得出此地理坐標的典型氣候條件;再將光伏構(gòu)件的基本參數(shù)進行設(shè)置,包括裝機容量、傾角、方位角及對應(yīng)傾斜面上輻照度等參數(shù),如圖2所示;在基本信息設(shè)置好后,即可根據(jù)具體工程需求,進行光伏陣列的寬度和行距設(shè)計,通過調(diào)整行距,使得遮擋造成的損失達到最小值;然后設(shè)置光伏系統(tǒng)構(gòu)件的類型,通過對以上信息的擬合即可得出初步設(shè)計結(jié)果。目前預(yù)測軟件在應(yīng)用到光伏板為平行列陣形分布的大型集中并網(wǎng)式發(fā)電站時具有較準確的參考價值。

1.2現(xiàn)有預(yù)測軟件的不足

1.2.1未考慮構(gòu)件之間遮擋的因素

目前預(yù)測軟件在應(yīng)用到BIPV建筑的發(fā)電量預(yù)測時,其考慮因素就顯得不夠全面。首先是由于越來越多后現(xiàn)代建筑的出現(xiàn),建筑結(jié)構(gòu)越發(fā)復(fù)雜,不管是與建筑外立面相貼合的光伏構(gòu)件,還是作為建筑材料的一體化光伏組件,都面臨著由于各個廠家的光伏構(gòu)件參數(shù)的不同,導(dǎo)致其在與建筑的結(jié)合過程中間隙并不相同,各個光伏板之間布局的差異化會直接影響到光伏發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率,分析各組件的光照強度也變得越發(fā)復(fù)雜。因此光伏系統(tǒng)中各個光伏板之間的遮擋已經(jīng)成為影響B(tài)IPV建筑發(fā)電量預(yù)測的重要因素之一。

1.2.2不支持光伏構(gòu)件數(shù)據(jù)的管理

現(xiàn)有預(yù)測軟件缺乏光伏構(gòu)件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理功能。光伏系統(tǒng)在設(shè)計、施工以及運行維護過程中,都需要對產(chǎn)品型號、性能指標以及廠家信息等數(shù)據(jù)進行管理,才能滿足項目的使用需求。

圖1 現(xiàn)有光伏發(fā)電量預(yù)測軟件應(yīng)用流程圖

圖2 現(xiàn)有預(yù)測軟件中考慮的影響因素

2可定義光伏預(yù)測模型的建立

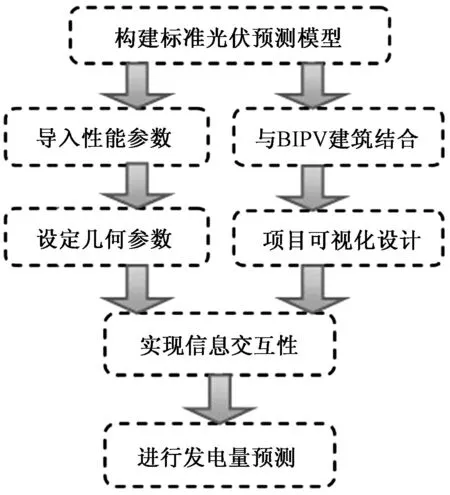

為解決現(xiàn)有預(yù)測軟件在應(yīng)用到BIPV建筑時表現(xiàn)出的不足,現(xiàn)在基于BIM技術(shù)構(gòu)建“可定義光伏預(yù)測模型”,此模型不僅充分發(fā)揮了現(xiàn)有預(yù)測軟件的功能,還結(jié)合了建筑自身的特點,可方便補充產(chǎn)品性能參數(shù)等信息。在BIPV發(fā)電量預(yù)測精度提高的同時,也可以為光伏系統(tǒng)的管理提供便捷。模型應(yīng)用過程如圖3所示。

圖3 “可定義光伏預(yù)測模型”應(yīng)用過程

2.1構(gòu)建標準預(yù)測模塊

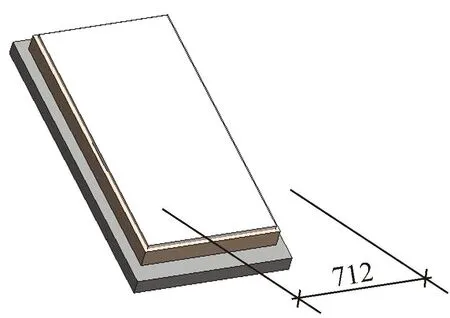

在預(yù)測過程中,建立模型首先需要完成的是構(gòu)建一個或多個具有高度可定義的標準光伏預(yù)測模型。建筑的結(jié)構(gòu)千變?nèi)f化,但對于一棟建筑本身而言,其外立面的光伏構(gòu)件多因照顧其建筑的美觀或是后期維護等原因,而采用外觀差異化不大的光伏組件, 并且根據(jù)實際工程需求的不同,光伏支架結(jié)構(gòu)也分為地面支架、BIPV支架、立柱支架和斜屋頂支架等,為提高設(shè)計效率,可將其各種類型支架的光伏標準構(gòu)件提前完成初步設(shè)計,并分類存儲于數(shù)據(jù)庫中等待隨時調(diào)用。圖4為Autodesk Revit軟件中建立的標準光伏預(yù)測模型。

圖4 標準光伏預(yù)測模型

2.2幾何參數(shù)設(shè)定

標準光伏預(yù)測模型構(gòu)建好后,就需要對其進行幾何參數(shù)的設(shè)定,以此對可定義光伏預(yù)測模型的信息進行參數(shù)化控制。韓國seung-Ho Yoo[2]在利用 BIM 對BIPV 進行參數(shù)化控制方面獲得了較好的成果。在建立標準光伏預(yù)測模型后,需要對圖形進行標注尺寸并鎖定,這樣通過改動圖形的某一部分或某幾部分的尺寸,或者修改已經(jīng)定義好的參數(shù),即可自動完成對圖形中相關(guān)部分的改動,從而實現(xiàn)對圖形的驅(qū)動。借助于尺寸驅(qū)動的幫助,修改標準光伏組件的任一參數(shù),即可完成對項目中全部此類組件的尺寸修改,相應(yīng)的三維效果圖也會隨之改變。

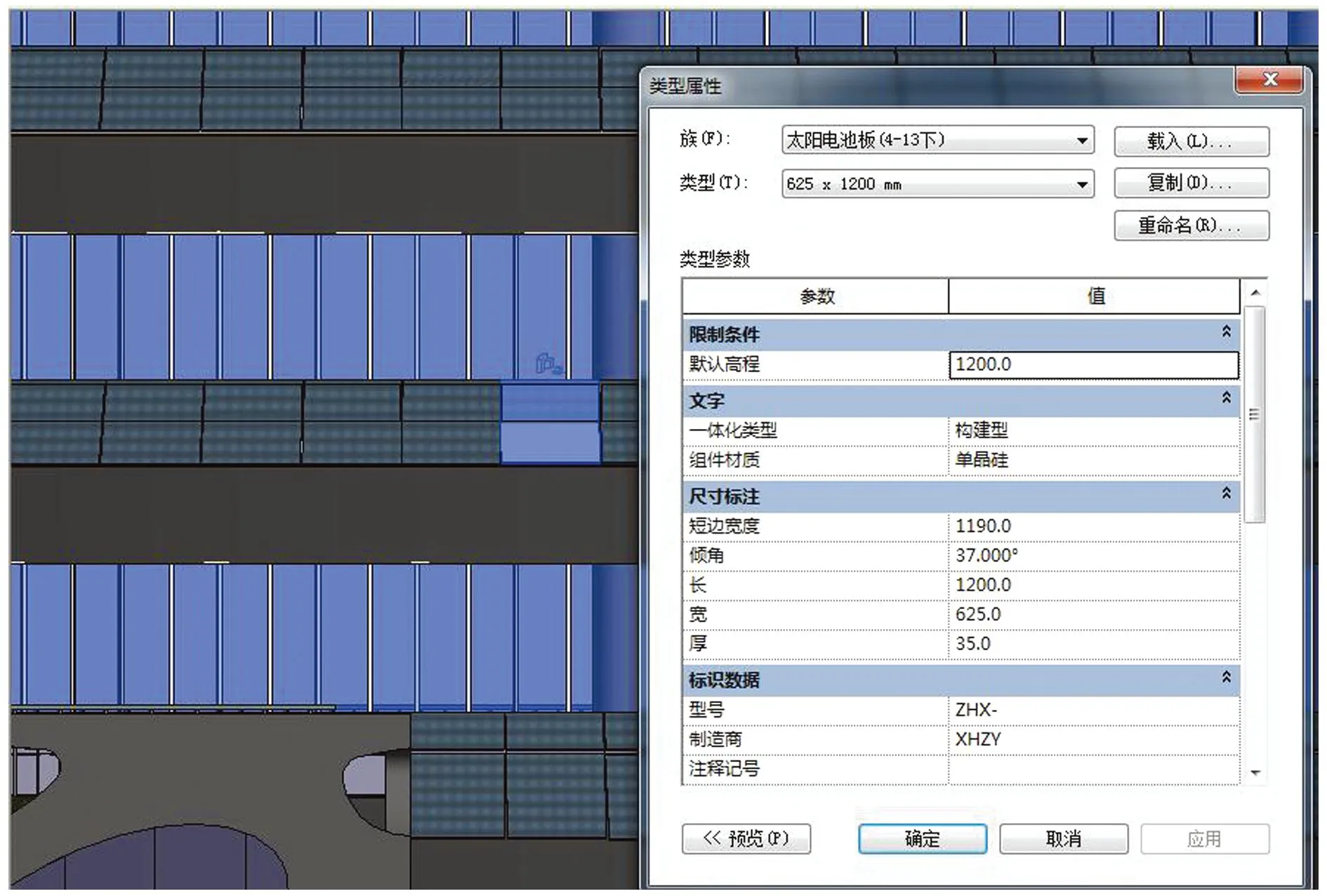

2.3功能參數(shù)設(shè)定

功能參數(shù)與幾何參數(shù)同時進行設(shè)定。完善其預(yù)測模型的功能參數(shù)同樣十分必要。由于信息資源僅包括尺寸信息還遠遠不夠,考慮到光伏預(yù)測統(tǒng)計量的計算,峰值功率、工作電壓、工作電流、轉(zhuǎn)換效率[3~5]等參數(shù)都可以根據(jù)電氣工程師的需要來決定是否需要輸入。圖5中的光伏預(yù)測模型提取了本項目中涉及影響發(fā)電量預(yù)測的全部信息參數(shù),包括制造商信息、光伏板型號,這些信息都為后期BIPV的維護與管理提供了良好的基礎(chǔ)。

圖5 標準光伏預(yù)測模型的參數(shù)設(shè)置

2.4外觀可視化效果

在可定義光伏預(yù)測模型的所有參數(shù)輸入已完成的前提下,就可以將其應(yīng)用到實際工程中,較為真實的三維可視化效果可對工程設(shè)計人員提供參考幫助。由于太陽能電池分為晶體硅太陽能電池、半導(dǎo)體太陽能電池和染料敏化太陽能電池[6],并且不同廠家根據(jù)工程采用的設(shè)計思路也不盡相同,這導(dǎo)致了光伏組件的外觀并不統(tǒng)一,直接影響到了BIPV建筑的整體效果,這些視覺效果可通過改變“可定義光伏預(yù)測模型”的外表材質(zhì)進行改變,因此可以真實表現(xiàn)PV組件安裝后的建筑實際效果。某BIPV建筑設(shè)計中的最終效果如圖6所示。

圖6 與建筑結(jié)合可視化效果

3模型坐標系的建立

“可定義光伏預(yù)測模型”其功能的實現(xiàn)不僅需要依靠自身的參數(shù)化,更需要與發(fā)電量預(yù)測軟件相互結(jié)合使用,這也是BIM概念中最為重要的,因為信息的流動性是BIM能夠貫穿建筑生命周期的線索。但無論是基于Revit等建模軟件做二次開發(fā),還是將使用其導(dǎo)出數(shù)據(jù)再導(dǎo)入其他發(fā)電量預(yù)測軟件進行計算,其使用的計算機語言和天文學數(shù)學模型均存在差異,無法從建模軟件中得到可直接計算的數(shù)據(jù),所以需要給“可定義光伏預(yù)測模型”建立坐標系,再通過數(shù)學換算方式得到可用數(shù)據(jù)。

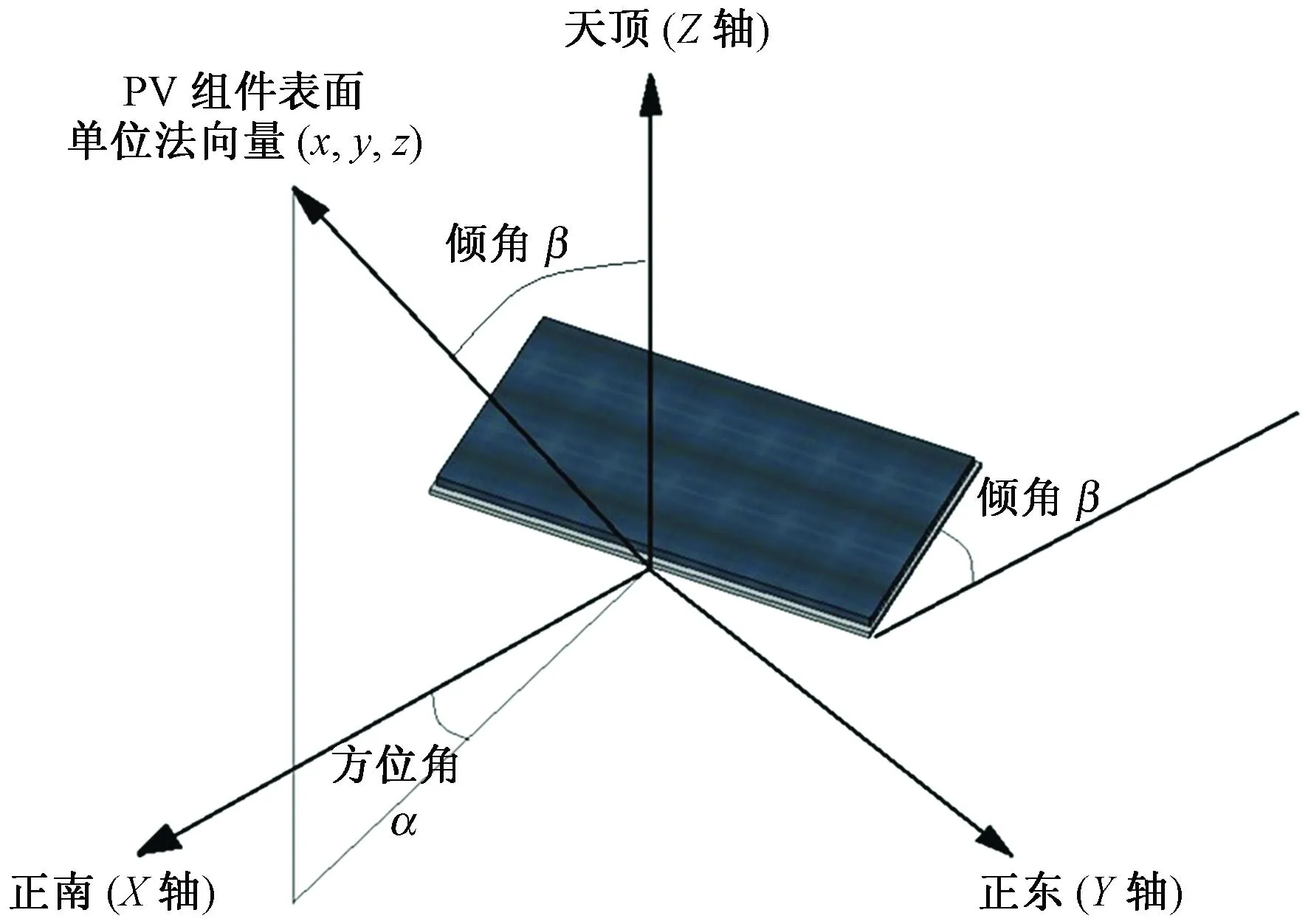

3.1建立空間坐標系

1)定義正南方向為坐標系X軸,正東方向為Y軸,垂直地面天頂方向為Z軸。

2)定義PV組件表面單位法向量(x,y,z)在水平面上的投影與X軸的夾角為方位角α。

3)定義為表面單位法向量與Z軸的夾角為傾角β。

4)本文所討論的計算公式,主要是針對于北半球而言。

“可定義光伏預(yù)測模型”在坐標系中的建立如圖7所示。

圖7 “可定義光伏預(yù)測模型”在坐標系中的建立

3.2數(shù)學換算

將“可定義光伏預(yù)測模型”的表面單位法向量轉(zhuǎn)化為方位角和傾角,其轉(zhuǎn)換計算如公式(1)(2)所示。

(1)

(2)

4交互性的實現(xiàn)

從BIPV項目向著規(guī)模大、超高層、城市化發(fā)展的現(xiàn)狀來看,如此數(shù)量眾多的光伏組件,給光伏系統(tǒng)的設(shè)計者帶來了難題。因為如果需要對工程進行發(fā)電量預(yù)測,就需要通過人工方式逐一將數(shù)據(jù)導(dǎo)入,那么將會給設(shè)計人員帶來很大的工作量。由于“可定義光伏預(yù)測模型”具有攜帶發(fā)電量預(yù)測所需的各種參數(shù),并且其與建筑本體是相互結(jié)合的,所以,利用BIM概念具有的交互性,將模型的信息導(dǎo)入發(fā)電量預(yù)測軟件,工作效率會大幅提升。

5工程應(yīng)用實例

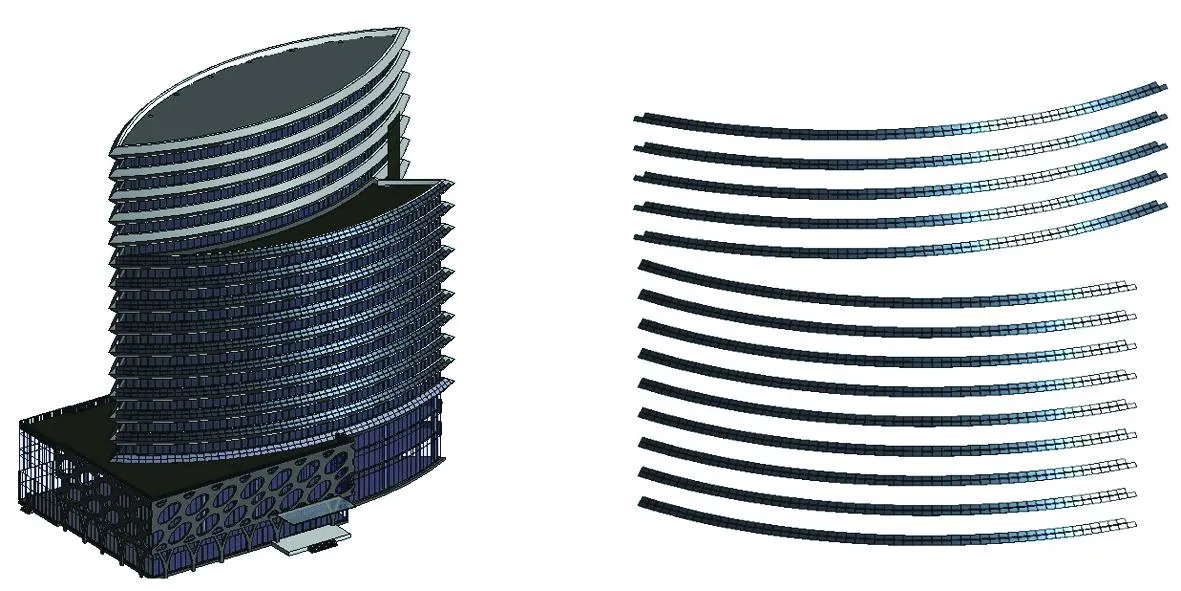

本文選取珠海市某光伏全國試點實驗項目,其建筑主體總共18層,其中5~13層每層構(gòu)造基本相同,并且每層南側(cè)的遮陽板上均勻安放了55塊光伏組件,而14~18層也是具有相同的標準層,每層安放59塊光伏組件,建筑總共有790塊光伏組件。建筑整體構(gòu)造以及標準層中光伏組件的表現(xiàn)形式如圖8所示。

圖8 建筑整體構(gòu)造及標準層中PV方陣

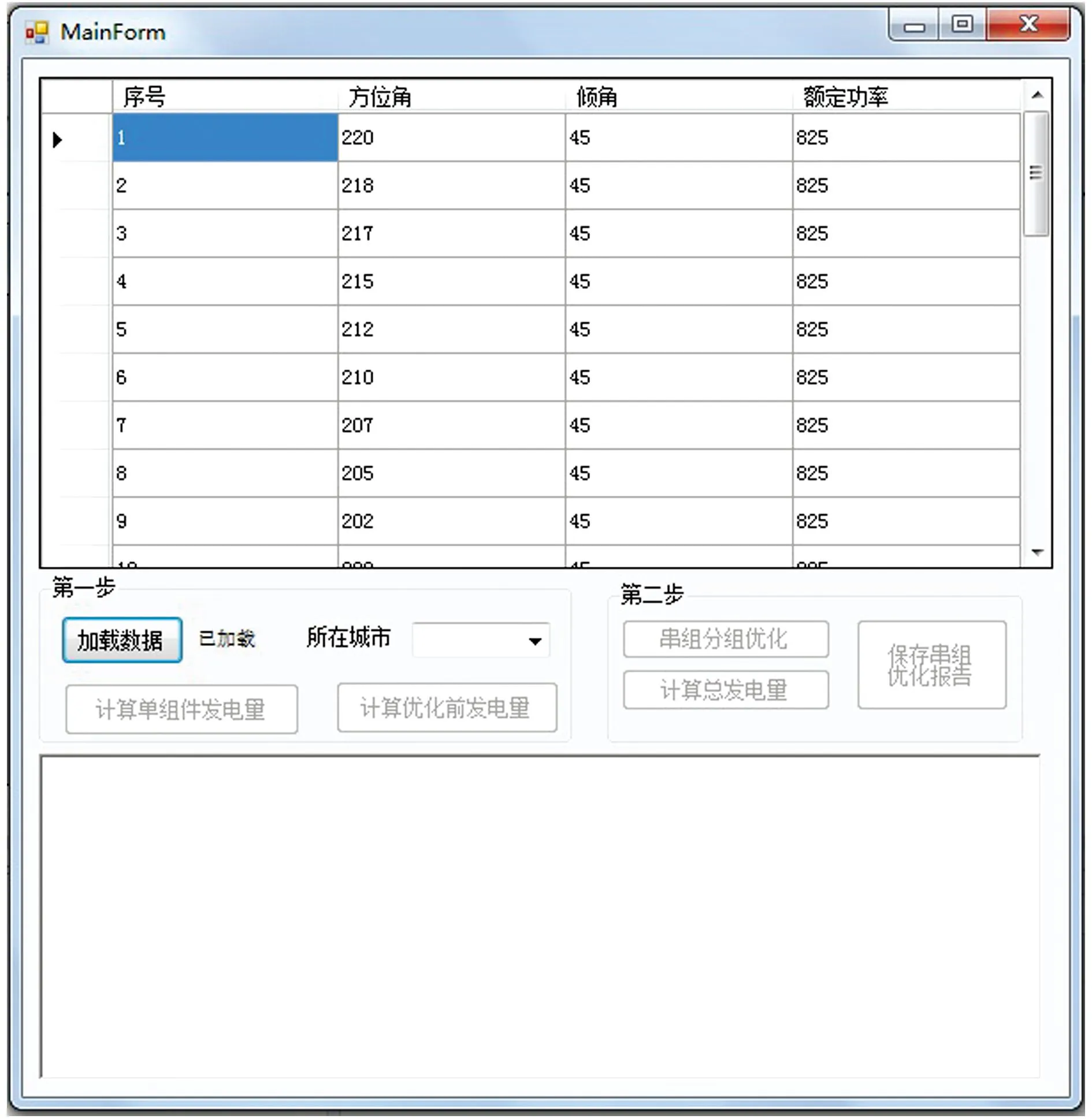

通過對建模軟件的二次開發(fā),將模型中組件參數(shù)部分用xls文件格式導(dǎo)出,導(dǎo)出的內(nèi)容包括光伏板的序號、尺寸大小、光電轉(zhuǎn)換效率、表面的單位法向量、額定功率、地理坐標。再使用公式(1)、(2)對表面的單位法向量進行數(shù)學變化轉(zhuǎn)換為方位角和傾角。最終得到發(fā)電量計算所需的全部光伏組件數(shù)據(jù)。

本文使用的計算發(fā)電量預(yù)測平臺是基于 Microsoft Visual C# 2005 軟件開發(fā)的。此發(fā)電量預(yù)測軟件可以從xls文件格式導(dǎo)入“可定義光伏預(yù)測模型”各類必要參數(shù)以供發(fā)電量的預(yù)測使用。數(shù)據(jù)在發(fā)電量預(yù)測應(yīng)用軟件的效果如圖9所示。

圖9 “可定義光伏預(yù)測模型”在預(yù)測軟件中應(yīng)用

模型的信息導(dǎo)入軟件后,軟件可以根據(jù)太陽輻射數(shù)據(jù)、溫度影響、建筑構(gòu)造所帶來的陰影遮擋等因素,計算每塊“可定義光伏預(yù)測模型”的逐時發(fā)電量、逐月發(fā)電量以及年發(fā)電總量,并根據(jù)輻射度的變化規(guī)律,優(yōu)化光伏系統(tǒng),提高系統(tǒng)效率,使得光伏項目具有更好的投資回收期,實現(xiàn)綠色建筑的良性發(fā)展。

6結(jié)束語

本文通過運用BIM技術(shù)研究并設(shè)計“可定義光伏預(yù)測模型”,并對影響B(tài)IPV建筑發(fā)電量的關(guān)鍵因素進行綜合考量,提高了預(yù)測精度;模型提供了參數(shù)化控制及可視化效果,實際操作簡單,并且建立了“可定義光伏預(yù)測模型”坐標系,實現(xiàn)了信息的交互性,為BIPV建筑的光伏預(yù)測以及系統(tǒng)的管理提供了實用工具。

參考文獻

[1]姜僑娜,陳 中.BP-馬爾科夫組合預(yù)測方法在光伏發(fā)電量預(yù)測中的應(yīng)用[J].電力需求側(cè)管理,2011,13(6):21-24.

[2]Seung-HoYoo.Simulation for an optimal application of BIPV through parameter variation[J].Energy,2011,(3):1291-1301.

[3]徐耀敏,吳友宇.高轉(zhuǎn)換效率太陽能電池仿真設(shè)計[D].武漢理工大學,2011:9-31.

[4]Tina G, Gagliano S,Raiti S.Hybrid solar wind power system probabilistic modeling for long-term performance assessment[J].SolarEnergy,2006,80(5):578-588.

[5]Deshmukh M K, Deshmukh S S. Modeling of hybrid renewable energy systems [J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2008,12(1):235-249.

[6]張紅梅,尹云華.太陽能電池的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].水電能源科學,2008,26(6):193-197.