內部控制有效性、股權制衡與公司績效

朱德勝 張菲菲

【摘 要】 文章以2010—2013年度的制造業上市公司作為研究樣本,共取得4 703個觀測值,基于股權制衡度的視角分析了內部控制有效性對公司績效的影響,以及作為重要的公司治理機制和內部控制環境要素的股權制衡度對兩者的調節作用。研究結果顯示:內部控制越有效,公司績效越好;股權制衡度越高,內部控制越有效;股權制衡度越高,公司績效越好。

【關鍵詞】 內部控制有效性; 公司績效; 股權制衡度

中圖分類號:F275.5 文獻標識碼:A 文章編號:1004-5937(2016)02-0094-07

一、引言

近年來,國內外學術界對如何提升公司績效作了深入研究。研究發現,內部控制有效性的不完善和公司治理機制的不合理是導致公司績效低下的重要原因。自20世紀90年代以來,巴林銀行、安然事件和上海醫藥內控門等事件的發生,暴露了一個共同的弊端:內部控制紊亂導致公司破產。頓巧玲(2011)在研究中提到,結構完整、內容合理的內部控制能夠得到貫徹執行并發揮積極有效的作用,這樣可以確保財務報告可信性和法律規章的遵循。

股權結構在公司治理中占基礎地位,直接影響公司的市場價值。在股權結構中,股權制衡是指公司要增設更多股東,增加其持股比例,能夠對第一大股東形成制約,共同分享公司控制權(顧問、許紀校,2014)。然而,在我國,“一股獨大”的現象普遍突出,一方面,使大股東有權利對公司的管理層實施監督,既滿足了大股東對公司的管理欲望,也有效地解決了分散股權下管理層的代理問題;另一方面,可能產生第二代代理問題,即大股東利用對公司的控制權,損害中小股東的利益。因此,專家們逐漸把研究股權結構的重點轉向了股權制衡度,用制衡股東約束大股東私有行為成為提升公司業績的重中之重。

目前,學術界的研究集中于公司能否通過有效的內部控制來提升公司績效,但是股權制衡度是否會影響內部控制有效性與公司績效的正向關系,學者們還尚未對這些展開充分研究。本文主要選取制造業上市公司為樣本,共取得4 703個觀測值,基于股權制衡度的視角,重點研究了內部控制有效性與公司績效的關系。一方面希望對現有的文獻進行擴展,另一方面對提升公司的績效提供一些新的建議和思路。

二、文獻回顧

(一)內部控制有效性與公司績效

近年來,內部控制與公司績效的關系研究逐漸受到學者們的重視,從而產生了一系列研究成果。其中,大多數的成果表明:內部控制有效性與公司績效呈正相關。例如:Ashbaugh H.(2006)研究發現,如果存在較低的內部控制有效性,公司的權益成本會增加,公司的業績反而會下降;閻達五(2004)認為,可以將內部控制作為公司價值增值的途徑,進而實現公司價值最大化;查劍秋(2008)發現,有效的內部控制會對企業價值產生有利的促進作用。

然而還有少數學者認為,內部控制與公司績效之間并不存在必然的因果聯系。正如鄭石橋等(2009)所研究的那樣,內部控制與公司績效并不存在明確的關系。

(二)內部控制有效性與股權制衡度

學術界對股權結構與內部控制的研究起步較早,研究成果豐碩,但是將股權制衡度與內部控制有效性同時進行研究的相關文獻不多。專家們一致認為股權制衡度對內部控制有效性有正面影響作用。因此,為了建立有效的內部控制,上市公司有必要引入股權制衡機制,強化內部控制有效性,從而維護股東特別是中小股東的利益(李穎琦、余俊利,2012)。孔玉生等(2014)認為,在公司治理環境中,適當引入股權制衡機制是完善內部控制,提高公司績效的有效手段。徐慧曄、王士偉(2014)通過研究發現,相對控股股東適當分散了第一大股東的控制權,縮小了大小股東的控制權差異,為提升內部控制奠定了基礎。

(三)股權制衡度與公司績效

學術界對股權制衡度的研究成果雖然很多,但是沒有得出一致的結論。其中,一種結論基于信息不對稱理論,即“某些參與人擁有其他參與人不擁有的信息”,王化成、蔣順才(2002)認為信息不對稱理論產生兩種結果,即道德風險和逆向選擇。逆向選擇是指公司在與外部投資者交流時扭曲財務事實,以犧牲外部投資者的利益來滿足自己的利益。因此,如果公司第一大股東持股比例太高,極有可能為了實現自身利益最大化,損害中小股東甚至公司整體利益。郝曉雁、任配莘和淮瑩瑩(2013)通過研究發現,將第一大股東的持股比例控制在一定范圍內且股權形成相互制衡的狀態時,有利于提升公司業績。陳德萍、陳永圣(2011)發現,保持一定的股權集中度,同時引入股權相互制衡的治理機制,一定程度上可以解決上市公司的治理問題,從而提高公司績效。王新霞、劉志勇、孫婷(2011)以股權分置改革前后為背景,研究公司股權制衡度與公司績效之間的關系,實證研究結果顯示:經過改革,股權制衡度對公司績效有更顯著的促進作用。

然而,有些學者卻得出了相反的結論,認為如果股權過于分散,那么勢必會增加更多的股東,由此帶來的結果是代理成本的增加,造成嚴重的資源浪費。Sacristan-Navarro(2011)在研究家族企業時,發現家族控制權會降低公司績效。朱滔(2007)認為,股權制衡的作用取決于控制股東的最終所有權狀態,一方面,當現金流權和控制權高度分離時,股權制衡能夠更好地限制大股東的“掏空”行為;另一方面,在分離程度較低的環境中,股權制衡反而降低公司績效。趙景文和于增彪(2005)通過研究進一步論證,股權制衡不一定能夠提高公司績效。

綜上所述,本文基于股權制衡度的視角,將股權制衡度作為調節變量,并將股權制衡度按照50%的比例劃分為較高的股權制衡度和較低的股權制衡度,在這兩種情況下,分別觀察內部控制有效性與公司績效的關系,為探究如何提升公司績效提供更多的借鑒。

三、理論分析與研究假設

(一)內部控制有效性與公司績效

從管理的角度來說,內部控制是對公司職員的行為和公司運轉流程的監管。公司的管理者制定了公司的準則和章程,對職員行為及公司操作流程提供了明確的說明書,通過職員的遵守可以確保公司的各項規章制度有效進行,從而提升公司的業績。另外,有效的內部控制對確保公司財務數據的真實性和可靠性提供了擔保,也防止徇私舞弊現象的發生,只有這樣,才能確保財務報表分析的真實性,更有利于幫助公司發現問題并解決問題,提升公司績效。

李志斌、尤雯(2013)對COSO報告提出的三大內部控制目標拓展研究中,提出了內部控制的溢出效應,即內部控制可以提升企業會計信息質量、保證經營合規合法和改善經營績效,同時有助于滿足外部投資者的利益訴求。張川、沈洪波、高新梓(2009)認為公司內部控制制度的構建和實行有助于提高公司運營效果。鐘瑋、楊天化(2009)發現商業銀行的內部控制評價指數與公司績效呈顯著正相關關系。袁曉波(2014)認為,內部控制與公司績效正相關,內部控制質量越高,公司績效越好。鑒于此,本文提出假設1:

H1:內部控制有效性與公司績效呈顯著正相關關系。

(二)內部控制有效性與股權制衡度

公司治理作為控制環境,對內部控制有效性的發揮有著重要作用,而股權制衡度作為公司治理的重要內容,在分散大股東持股比例上也起著重要作用。總體而言,較高的股權制衡度對內部控制有效性的發揮有重大作用。同時,引入股權制衡機制,可以強化內部控制有效性,限制控股股東“掏空”公司的行為,從而維護中小股東的利益。正如孔玉生等所研究的那樣,在公司治理環境下,適當引入股權制衡機制是改善內部控制的有效手段。基于此,提出假設2:

H2:股權制衡度越高,內部控制越有效。

(三)股權制衡度與公司績效

股權制衡度在公司治理中占據重要地位。通過對現有文獻的研究,筆者發現股權制衡有兩面性:一方面,公司股權過于集中,公司的第一大股東有可能利用職務之便去滿足自己的私欲,侵害其余股東和管理者的權益,而制衡股東的存在有利于解決這一問題;另一方面,股權制衡的存在可能導致股權過于分散,股東對管理層和其余股東沒有絕對控制權,無法對公司的決策和政策提供建議;同時,由于股東數量增加,在經濟決策時,股東之間易產生分歧,甚至會出現“只關心股息紅利,不關心公司未來發展”的現象,繼而影響公司績效。

根據不完全契約理論,面對未來的不確定因素,公司治理者很可能遇到原來契約中沒有約定的事項,制定補充契約就變為重中之重。如果內部控制是不完全契約,那么公司的治理機制可以作為補充契約的一種。總之,在公司治理中,股權制衡度較高,可以防止“一股獨大”、“中小股東只關心股息紅利,不關心公司績效”的現象發生。鑒于此,提出假設3:

H3:股權制衡度越高,公司績效越好。

四、研究設計

(一)變量定義

1.被解釋變量

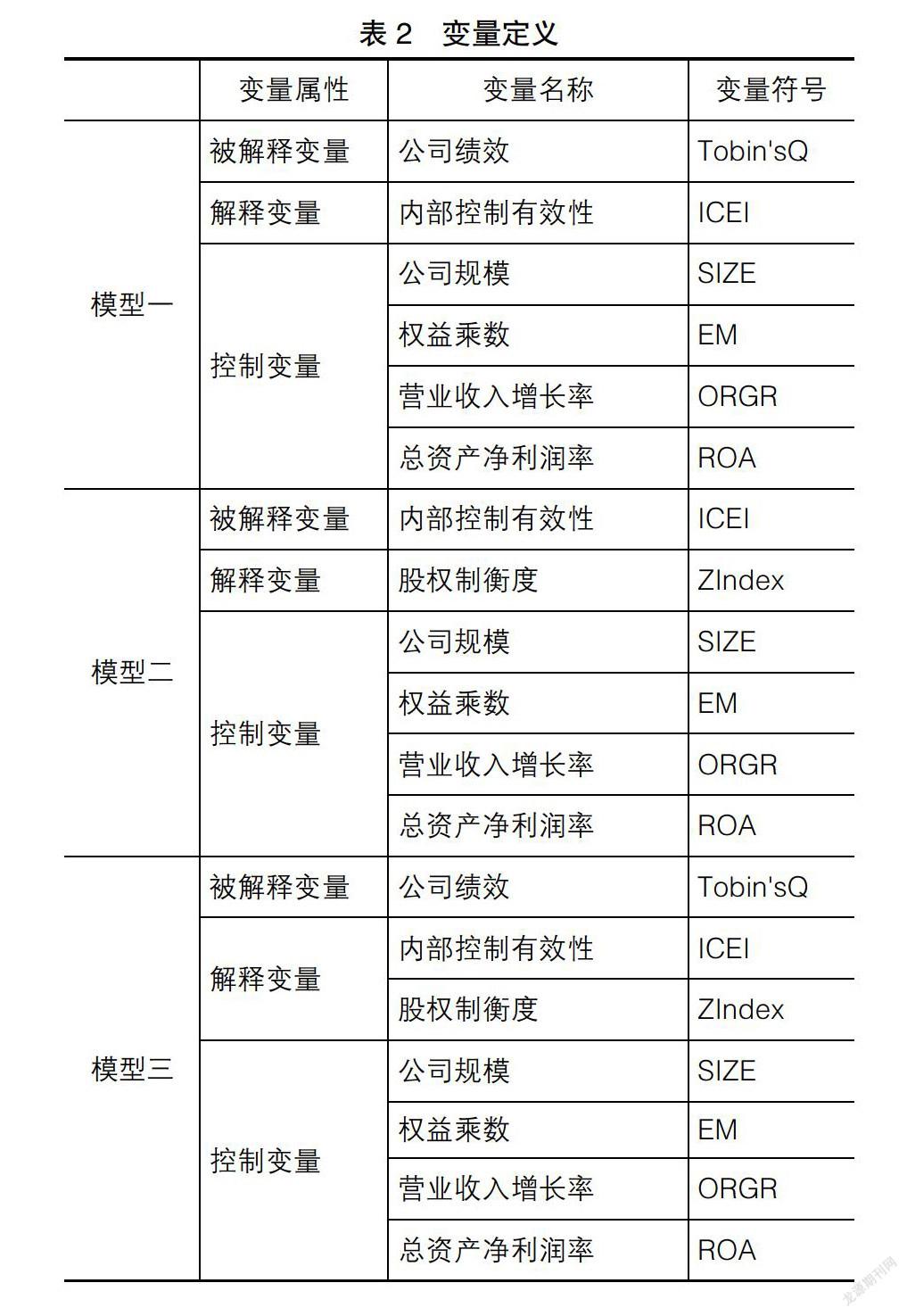

本文被解釋變量有兩個,一個被解釋變量存在于模型一和模型三中,用來衡量公司績效。本文選用Tobin'sQ作為公司績效的衡量指標,即Tobin'sQ=市場價值/期末總資產。

另一個被解釋變量存在于模型二中,用來衡量內部控制有效性,用ICEI來表示,具體見下文。

2.解釋變量

(1)內部控制有效性

目前對內部控制有效性的度量可歸為以下四類:(1)會計師事務所通過審計,是否披露了內部控制相關信息;(2)問卷調查法;(3)綜合內外兩方面進行衡量;(4)基于內部控制目標的評價方法。本文認為,第一種方法過于絕對化,評價一個公司的內部控制是否有效,不能簡單地認為公司是否披露內控相關信息,因為存在企業為了吸引投資者和債權人,采取隱瞞內部控制缺陷的現象;第二種方法在調查問卷的設計上,專家們仍未形成統一意見,而且問卷是否能夠全部收回也無法作出絕對保證,如果沒有全部收回,也會造成結論的不準確性;第三種方法比較好,結合公司內外兩方面進行衡量,但是衡量的標準仍未統一;本文選用第四種方法,采用內控目標來判斷內控有效性,即戰略目標、經營目標、報告目標、合規目標和資產安全目標,并按照這些目標對內控有效性進行界定。

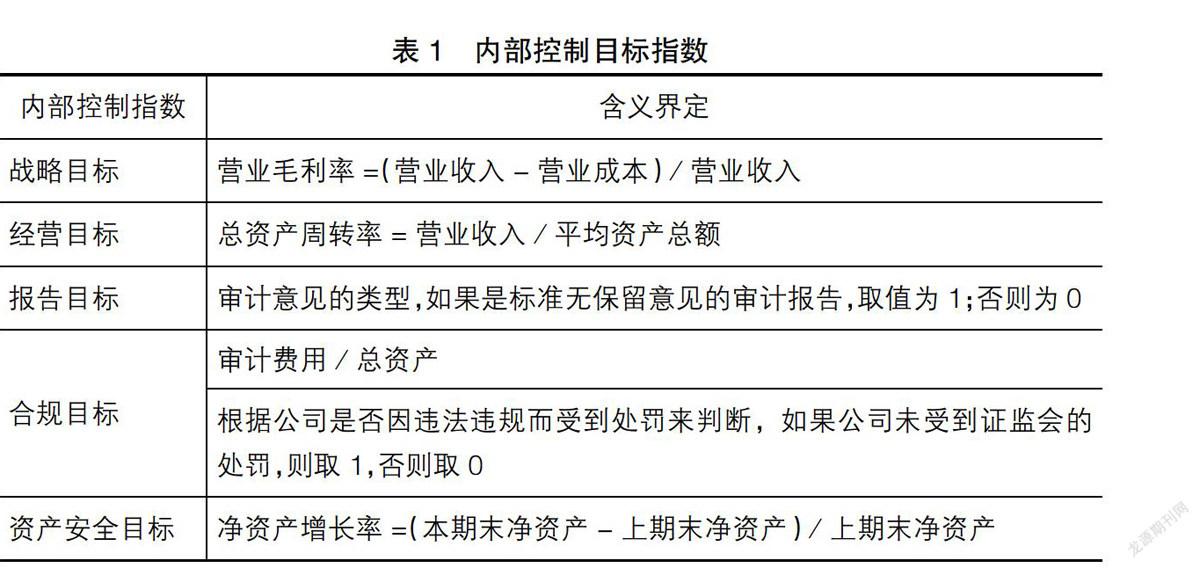

因此,筆者將上市公司的內部控制目標指數進行細分(表1)。戰略目標反映了一個企業在一定期間內需要達到的目標和水平,本文采用營業毛利率這一指標來衡量;經營目標反映了公司經營效果,用總資產周轉率來衡量;公司的報告目標是用來判斷一個公司財務報告及相關內容是否真實可靠,用會計師事務所出具的審計意見類型來判斷,標準無保留意見的審計報告,取值為1,否則為0;公司的合法合規目標是反映一個公司是否遵紀守法,其實現程度可以用違法違規處罰和審計費用與總資產的比值來判斷,如果沒有違法違規行為,取值為1,否則為0;資產安全目標是公司信息化建設基礎性工作之一,直接關系到整個公司的安全和穩健,用凈資產增長率這個指標來衡量。

因為這五個目標數值差距比較大,為了讓數據具備可比性,筆者對這五個目標的數據作(0,1)標準化處理,即數值越接近于1內部控制越有效,越趨于0內部控制越無效,然后按照算數平均法計算出內部控制的目標指數。

(2)股權制衡度

股權制衡度用來衡量大股東和剩余股東的互相牽制力,這種牽制力有很多衡量方法。例如:La Porta et al.(1999)采用臨界值的方法,認為公司第一大股東的持股比例沒有達到20%,則股權制衡度效果較好。而Comes和Novaes(2001)進一步研究認為,公司第一大股東的持股比例超過20%且存在持股比例超過10%的股東,此時公司股權制衡度效果較好。筆者用Z指數來衡量股權制衡度,即第二大股東與第一大股東持股比例的比值。從理論上講,Z指數越大,說明第一大股東與第二大股東的持股比例差異越小,股權制衡的程度越高,并認為Z指數大于50%,則股權制衡度較高;Z指數低于50%,則股權制衡度較低。

3.控制變量

(1)公司規模

通過研究公司績效的文獻,發現大部分學者都將公司規模作為影響公司績效的因素之一。本文選用資產總額來衡量公司規模,為了方便計算,將資產總額取對數。

(2)權益乘數

權益乘數=資產總計/所有者權益=1/(1-資產負債率),權益乘數越大表明所有者投入企業的資本占全部資產的比重越小,企業負債的程度越高,企業財務風險越大。

(3)營業收入增長率

營業收入增長率是評價企業成長性的重要指標,營業收入增長率=(本年營業收入總額-上年營業收入總額)/上年營業收入總額×100%。

(4)總資產凈利潤率

總資產凈利潤率是用來衡量企業資產盈利能力的指標之一。總資產凈利潤率=凈利潤/總資產余額×100%。

具體的變量及符號,見表2。

(二)樣本選取

本文最初選擇了制造業5 155個上市公司為樣本,通過以下途徑的刪除,共得到4 703個樣本公司。

(1)剔除ST、*ST公司。

(2)剔除2010—2013年連續四年相關指標數據不全的公司。

(3)剔除有異常值的公司。因為有些公司的個別數據跟其他公司差別太大,為了保證結果的準確性,將其剔除。

(三)模型構建

1.模型一

Tobin'sQ = ?墜0 + ?墜1ICEI + ?墜2SIZE + ?墜3EM + ?墜4ORGR +

?墜5ROA+?著

2.模型二

ICEI = ?茁0 + ?茁1ZIndex + ?茁2SIZE + ?茁3EM + ?茁4ORGR +

?茁5ROA+?著

3.模型三

Tobin'sQ = ?茁0 + ?茁1ICEI + ?茁2ZIndex + ?茁3SIZE + ?茁4EM +

?茁5ORGR+?茁6ROA+?著

五、實證研究過程與結果

(一)描述性統計

表3介紹了全樣本變量的描述性統計結果。從表中數據可知,共有4 703個樣本。公司績效的最大值為10.8527,最小值為0.2837,相差10.569,波動較大,可能與我國近幾年的經濟波動性有關;公司績效的標準差為1.1342,數值較高,也驗證了經濟的波動性。內部控制有效性的均值為56%,說明樣本公司的內控評價得分都比較高,但是最高值和最低值之間還是相差了56%,說明全樣本的內控有效程度還是有一定差異的。股權制衡度的最小值為0.1653,最大值為0.9991,差別很大,但是從均值來看,股權制衡度保持在33.85%上,說明第二大股東的持股比例占第一大股東持股比例的比重比較小,制造業全樣本公司的股權制衡度略差,標準差為27.62%,也驗證了股權制衡度的差異性。公司規模的均值維持在21.6477上,最大值為26.6466,最小值為18.3838,差別不大,說明全樣本公司的公司規模差別不大。權益乘數的均值是1.9523,最大值為14.6569,最小值為-6.9861,說明樣本公司的負債程度還是差別挺大的,標準差為1.1671,也驗證了負債程度的差異性。營業收入增長率最大值為11.4938,最小值為-0.9494,差異較大,但是標準差維持在0.5562上,說明全樣本公司的營業收入增長率整體維持在一定水平上。總資產凈利潤率的最大值為2.8101,最小值為-1.2915,差別不大。

(二)相關性分析

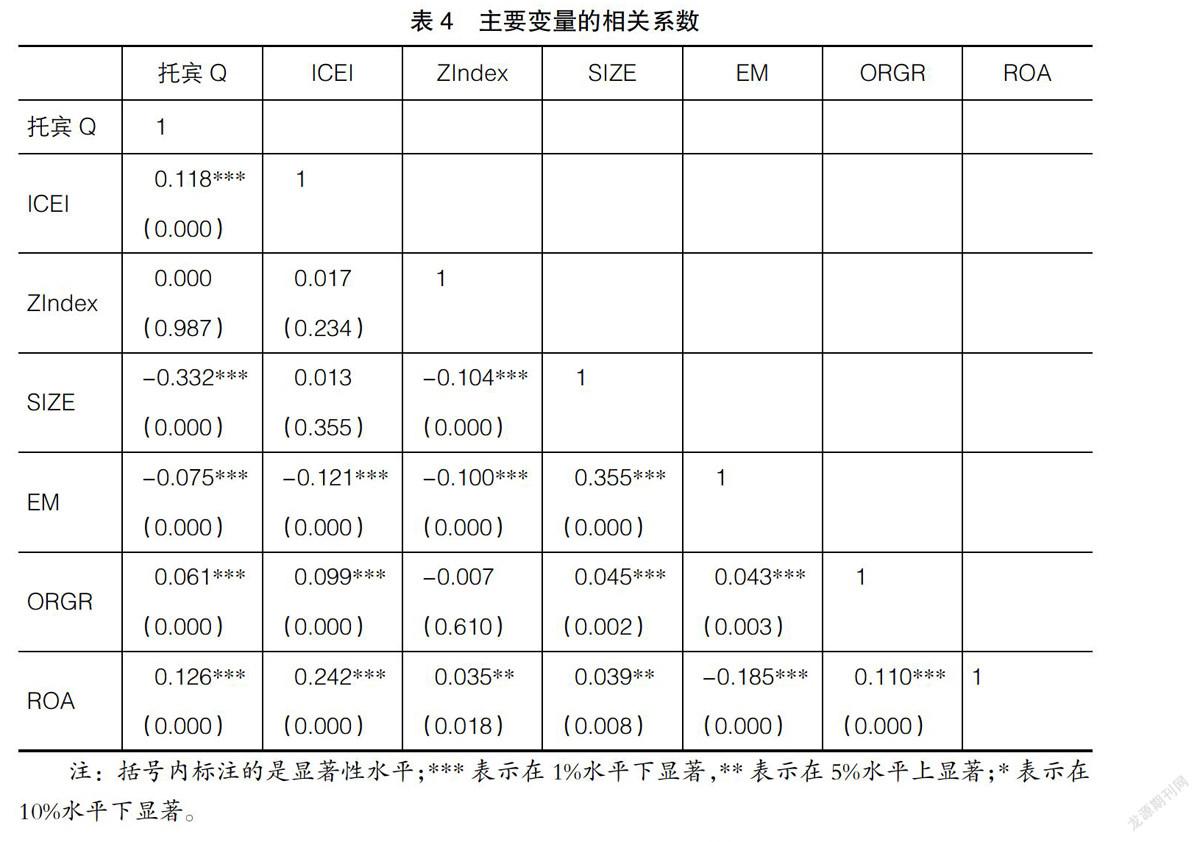

表4展示了主要變量的相關系數,可以發現,ICEI和托賓Q呈顯著正相關,也間接驗證了假設1。

(三)回歸分析

1.模型一的實證檢驗

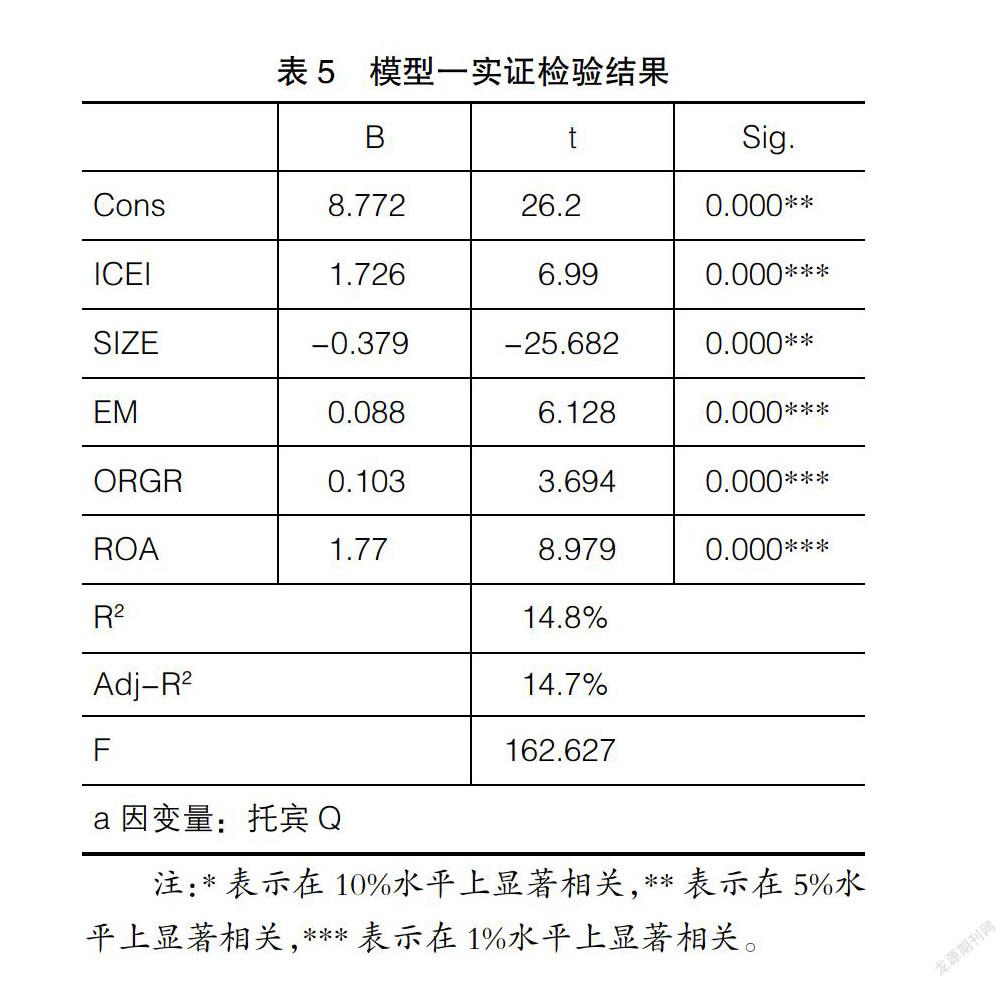

通過表5的回歸結果,可以知道:

(1)ICEI的回歸系數為正,其Sig值為0.000,通過了顯著性水平為1%的檢驗,說明內部控制有效性與公司績效顯著正相關,即內部控制越有效,公司績效越好,符合假設1。

(2)該模型的R2為14.8%,調整R2為14.7%,擬合情況較好。

2.模型二的實證檢驗

筆者將所有樣本分為兩類,即股權制衡度高于50%的樣本和股權制衡度低于50%的樣本,并對這兩組樣本分別進行回歸,表6反映了回歸的結果。詳情如下:在股權制衡度高于50%時,Z指數的回歸系數為正,其Sig值為0.046,通過了顯著性水平為5%的檢驗,說明股權制衡度對內部控制有效性有顯著正向作用,符合假設2;在股權制衡度低于50%時,Z指數的回歸系數為負,但不顯著。

筆者將模型二分為兩組,制衡度高于50%的樣本公司,R2為12.8%高于制衡度低于50%的樣本公司;調整R2為12.4%,也高于制衡度低于50%的樣本公司,說明股權制衡度高于50%的樣本公司擬合程度更好。

之所以出現上述結果,在股權制衡度高于50%時,第二大股東對第一大股東有著強烈的制約作用,股東之間形成相互制衡,既可以防止第一大股東對公司利益的“掏空”計劃,也進一步完善了內部控制;在股權制衡度低于50%時,“一股獨大”的現象突出,第一大股東的利益與企業的公司績效息息相關,在這種“利益協同效應”的驅使下,第一大股東會降低中小股東的利益侵害,因此,第一大股東為實現自身價值最大化而去制定更有效的內部控制,提升公司績效;在股權制衡處在不高不低的情況,增設股東反而增加公司的代理成本,造成資源浪費,阻礙內部控制有效性的發揮。

3.模型三的實證檢驗

從表7中可以發現:在制衡度高于50%時,Z指數的回歸系數為正,其Sig值為0.045,通過了顯著性水平為5%的檢驗;內部控制有效性的回歸系數顯著為正,且其Sig值為0.003,通過了顯著性水平為1%的檢驗,說明在制衡度高于50%時,內部控制有效性、股權制衡度分別與公司績效呈顯著正相關關系,即內部控制越有效,公司績效越好;股權制衡度越高,公司績效越好,符合原假設1和假設3。在股權制衡度低于50%時,Z指數的回歸系數為負,其Sig值為0.000,通過了顯著性水平為1%的檢驗;內部控制有效性的回歸系數為正且其Sig值為0.000,通過了顯著性水平為1%的檢驗,結果證明,股權制衡度低于50%時,內部控制有效性與公司績效呈顯著正相關關系,符合原假設1,股權制衡度卻與公司績效呈現負相關關系。根據模型二得出的實證結論,股權制衡度低的情況下,內部控制有效性與股權制衡度呈現負相關關系,因此在股權制衡度低于50%時,由于制衡股東不能起到很強的制衡作用,必須依靠更有效的內部控制來提升公司業績。通過比較內部控制有效性的回歸系數,也可以發現,股權制衡度低于50%時,內控有效性的回歸結果更顯著,這也間接證明了實證結果的可靠性。

模型三中,筆者將股權制衡度以50%分為兩組,制衡度高于50%的樣本公司其R2為15.2%,調整R2為14.8%;制衡度低于50%的樣本公司R2為15.9%,調整R2為15.7%,擬合程度都很好。

之所以出現上述結果,是因為在股權制衡度高于50%時,股東之間相互制衡的作用加強,大股東與制衡股東可以相互監督,使得公司內部更加民主化,既防止了第一大股東利用手中權力竊取管理層或中小股東的利益,也使得內部控制得到有效發揮,幫助公司提升了績效。但是在股權制衡度低于50%時,第一大股東是絕對控股股東,只有提升公司績效,才能更好地滿足自身利益,因此第一大股東更有責任和義務提升公司績效;在股權制衡處在50%左右的情況下,制衡股東沒有發揮其制衡作用,反而因為股東數量的增加加大了代理成本,造成資源浪費,還有可能因為股權紛爭而阻礙內部控制有效性的發揮,影響了公司績效的提升。

六、結論和啟示

(一)結論

本文選擇制造業上市公司為樣本,共取得4 703個觀測值,并將這4 703個觀測值按照股權制衡度50%為基準分為兩大類,分別檢驗內部控制有效性對公司績效的影響。股權制衡度高于50%時,股權制衡度對公司績效和內部控制有效性分別呈顯著正向作用;股權制衡度低于50%時,股權制衡度對公司績效和內部控制的有效性呈反向作用。本文通過對全樣本和分樣本進行回歸研究,一方面是為了從內部控制有效性的角度為提升公司績效提供豐富的經驗證據;另一方面是將內部控制的四個目標進行(0,1)標準化處理,使得數據之間具備可比性。

(二)啟示

近年來,內部控制有效性的建立和實施已經成為上市公司的工作重點,甚至有些投資者也將內部控制的披露作為是否投資的首要關注點。股權制衡度是內部控制功能有效發揮的重要原則,可以有效影響內部控制的發揮,因此加強股權制衡度也成了反映內部控制是否有效的標準。但是對于內部控制有效性評價機制的建立還不完善,學者們采取的評價方式也不一致,由此產生了一系列差異,可能會影響實證結果的準確性。因此,我國必須要建立統一的內部控制有效性評價細則,完善內部控制體系,提升公司績效。●

【參考文獻】

[1] 頓巧玲.內部控制有效性及其評價研究[J].財會通訊,2011(6):110-111.

[2] 顧問,許紀校.股權制衡度與公司績效的關系研究:來自壟斷性與競爭性行業的經驗證據[J].會計之友,2014(6):59-60.

[3] ASHBAUGH H,COLLINS D W,LAFOND R.The effects of corporate governance on firms' credit ratings[J].Journal of Accounting and Economics,2006(6):203-221.

[4] 閻達五.價值鏈會計研究:回顧與展望[J].會計研究,2004(2):27-32.

[5] 查劍秋,張秋生,安志蓉.內部控制對收益法企業價值評估的影響[J].審計與經濟研究,2008(6):38-42.

[6] 鄭石橋,徐國強,鄧柯,等.內部控制結構類型、影響因素及效果研究[J].審計研究,2009(1):34-37.

[7] 李穎琦,余俊利.股權制衡與內部控制有效性:基于2008-2010年釀酒類上市公司的案例分析[J].會計研究,2012(2):50-56.

[8] 孔玉生,劉成剛,陸希希.股權制衡對內部控制有效性的影響[J].會計之友,2014(15):103-107.

[9] 徐慧曄,王士偉.股權制衡使公司內部控制更有效嗎:基于通信設備制造業上市公司案例的思考[J].中北大學學報(社會科學版),2014(3):37-39.

[10] 王化成,蔣順才.信息不對稱與注冊會計師的誠信建設[J].中國注冊會計師,2002(4):12-13.

[11] 郝曉雁,任配莘,淮瑩瑩.中國農業上市公司股權結構的財務治理效應研究[J].經濟問題,2013(6):109-115.

[12] 陳德萍,陳永圣.股權集中度、股權制衡度與公司績效關系研究[J].會計研究,2011(1):38-43.

[13] 王新霞,劉志勇,孫婷.股權分置改革對股權結構與公司績效關系變遷的影響機理及實證分析[J].上海經濟研究,2011(2):63-72.

[14] SACRISTAN-NAVARRO M. Family ownership and control,the presence of other large shareholders,and firm performance: further evidence [J].Family Business Review,2011(6):71-93.

[15] 朱滔.大股東控制、股權制衡與公司績效[J].管理科學,2007(5):20-21.

[16] 趙景文,于增彪.股權制衡與公司經營業績[J].會計研究,2005(12):33-37.

[17] 李志斌,尤雯.內部控制的基本效應與溢出效應:內涵挖掘視角的研究[J].現代管理科學,2013(5):47-49.

[18] 張川,沈洪波,高新梓.內部控制的有效性、審計師評價與企業績效[J].審計研究,2009(6):79-86.

[19] 鐘瑋,楊天化.資本結構、內部控制與公司績效:基于中國銀行類上市公司的實證研究[J].經濟與管理研究,2010(5):93-100.

[20] 袁曉波.管理層激勵、內部控制與公司績效:來自中國滬市制造業上市公司的經驗證據[J].天津大學學報(社會科學版),2014(11):494-498.

[21] LA PORTA R,LOPEZ-DE-SILANES R,SHLEIFER A, et. al. Investor protection and corporate governance[J]. Journal of financial economics,1999(3):3-27.

[22] GOMES A, NOVAES W. Sharing of control as a corporate governance mechanism[R].Working paper,2001.

[23] 毛駿,王前鋒.內部控制重大缺陷與盈余質量的相關性研究[J].會計之友,2015(18):25-28.