米其林星級背后的故事

薩姆·卡什納+小月遙+譯

2003年,伯納德·盧瓦索得知米其林評委有可能把他的餐廳從三星降到兩星后飲彈自盡了。他那時只有52歲,是法國最著名的廚師之一。皮克斯導演的電影《料理鼠王》中大廚奧古斯都·古斯特的原型正是他。

有人認為,米其林三星評級的壓力不斷,是導致他自殺的主要原因。當然,他的自殺是多方面因素造成的,比如他罹患了抑郁癥,工作過度,債臺高筑。但是他曾告訴另一家米其林三星餐廳拉每魯瓦斯餐廳(Maision Lameloise)的老板雅克·拉每魯瓦斯:“如果我被降星了,我就一死了之。” “盧瓦索很害怕米其林評級,”丹尼爾·布魯說,他是盧瓦索的好朋友,也是曼哈頓丹尼爾餐廳的老板,“關于他可能被降星的謠言四處傳播,我感覺他對此絕望,無法處理這種壓力。”

“米其林星級并不是頒發給廚師個人的。”米其林指南的國際編輯邁克爾·埃利斯說。57歲的美國人埃利斯同他的法籍妻子和六歲的兒子居住在巴黎,負責監督所有米其林指南的編輯內容和米其林星級評定。

當他得知,一些廚師因為害怕米其林星級所帶來的壓力,而選擇放棄米其林星級的時候,他說:“對米其林評級你可以選擇認可或是不認可,但是一般沒有人會主動拒絕米其林給他的評級。”

即便如此,根據《財富》雜志的記載,2013年,西班牙瓦倫西亞一家餐廳的老板胡里奧·比奧斯卡就退回了他的餐廳評星,他的餐廳名叫卡薩·胡里奧。他并非不信任米其林的評價體系,而是感覺這種評級開始阻礙他創新。第二年,東弗蘭德斯的餐廳老板弗雷德里克也退回了米其林評星,因為他想嘗試簡單烹飪,比如炸雞。

現在很多大廚,都曾受教于米其林星級廚師,許多餐廳的企業文化中,都賦予了米其林以相當的尊榮。埃利斯回想起自己在法國的那段渴望成為大廚的青蔥歲月,“廚房里一共12個廚師,獲得米其林一星讓我們無比驕傲。我們感覺自己已經成為了米其林大家庭的一員,就像加入了一個私人俱樂部。”

當丹尼爾·布魯位于曼哈頓東街65號的丹尼爾餐廳從三星被降為兩星的時候,整個烹飪界都震驚了。在布魯得到消息的第二天,他的得力助手總經理皮埃爾·休把全體員工召集到寬敞明亮的廚房里。“大家哭了一天,整整24個小時。”休回憶道。丹尼爾餐廳的侍酒師克里斯汀·科里亞多回憶說:“丹尼爾走進來說,‘我也非常沮喪,但是我們今晚還是要為客人服務,我們每個人都要微笑,在哪里跌倒就從哪里爬起來,加油兄弟們,咱們各就各位。”

在一個晚春的午后,布魯在他的小辦公室里接受了《名利場》的采訪。 “我走上廚師這條路,并不是因為我想要米其林星級,而是因為我愛烹飪。”

米其林給丹尼爾降星的理由就是沒能保持“始終如一”。“始終如一”這個詞縈繞在許多有米其林星級的廚師腦中。“我聽說很多米其林三星廚師從不更換菜單,就是為了保持這種‘始終如一,”布魯說,“這是一種無比機械的烹飪風格,他們不敢做出改變,因為‘始終不變才能讓他們保持評級。”

米其林在美國烹飪界有這么多爭議,是不是也說明了它巨大的聲望?美國的其他餐飲評論平臺能否搶了米其林評級的風頭?比如,美國有世界餐廳五十強評選、比爾德美食大獎、紐約《時代》周刊評論、還有查格餐廳評鑒,甚至美國最大點評網站Yelp也有餐飲評論。

安東尼·伯爾頓以前是一個不顧世俗眼光云游四方的旅行廚師,現在是暢銷書作家,他還在CNN主持一檔節目:《安東尼·伯爾頓:未至之地》。 他在一次《名利場》的電話采訪中說:“實話告訴你吧,在紐約只有法國人才在乎米其林評級,我們就算沒有米其林評星,一樣活得開心自在。我不知道他們是如何審定評星的,但是連丹尼爾餐廳都被降星了,那真是太不靠譜了。”

伯爾頓對米其林星級的評議深表懷疑,“米其林在給那些看上去有關系有門路的廚師評星的時候,特別寬松,給其他廚師評星的時候,卻苛刻到不行。”他說。當被問及怎樣理解“始終如一”的時候,伯爾頓說道:“你說出的這個詞挺滑稽的,因為只有法國人才在乎‘始終如一,尤其是在米其林星級廚師的圈子里。這意味著在紐約,當你要烹飪一條魚時,不光要把這條魚烹飪到極致,更要永遠如此,次次如此。”

自從伯爾頓在2000年出版了那本既生動又有突破精神的書《廚房秘密》(“周一絕不要點魚”)之后,他在烹飪圈就一直不受歡迎。他說:“米其林評級的核心競爭力,就是要保持曝光度,保持話題感,要在未來十年內都讓廚師們對它趨之若鶩。現在連比爾德美食大獎都有這種傾向了,不過,如果脫離了廚師,這些評級、獎項又算得了什么?”

邁克爾·埃利斯反對這種觀點,他堅持認為,“比起給餐廳降星,米其林更樂于給他們升星。”埃利斯說,“對于一個廚師來說,獲得米其林星級,絕對是人生新高度。”布魯說,當丹尼爾餐廳被降星的時候,埃利斯對待他依舊恭敬禮貌。

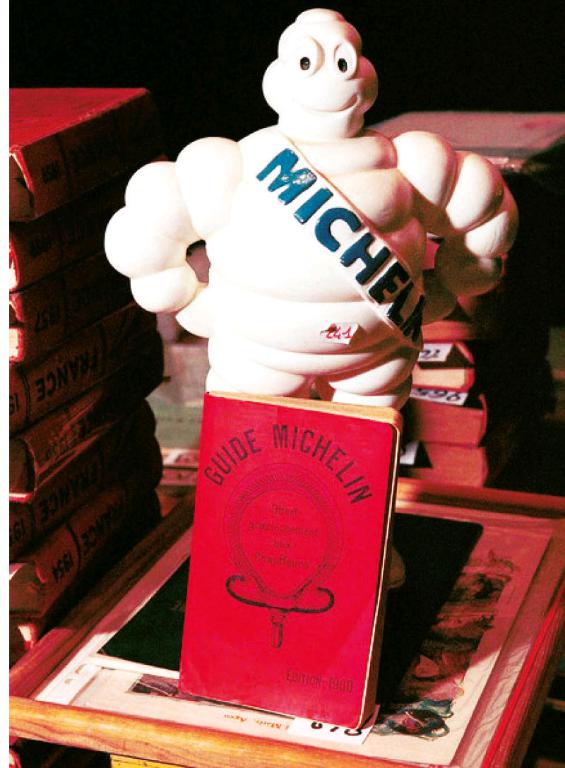

米其林花了105年就將業務拓展到了美國。《米其林旅行指南》是米其林兄弟安德烈和愛德華在1900年的夏天,巴黎世界博覽會時期創辦的。后來,它竟然成為了歐洲最受歡迎的旅行指南。

最初,這個小冊子只介紹汽車知識和晚上能過夜的地方。到了1923年,它又有了新元素:推薦獨立于賓館的餐廳。1926年,米其林三星評級誕生了,不光評論賓館住宿條件的好壞,也評論賓館的餐廳。11年后,《米其林指南》的轉型完成了,開始專注于美食評論。

一個廚師,尤其是法國廚師,被降星這種事堪稱新聞。伯爾頓說:“這些廚師傾注的心血應當被認可,在歐洲,他們很可能從少年時代就開始烹飪了,這在美國甚至不合法。這些孩子嘗盡了苦楚,每周工作7天,每天工作超過17個小時。他們很在乎自我形象,要求自己有創造力,而且勤奮,每一盤菜都精益求精。就連Yelp上的負面評價都會傷害他們,因此降星對他們來說簡直是一種毀滅性打擊。”

比爾·布福德以前是英國文學雜志《格蘭塔(Granta)》的編輯,現在是《紐約客》的撰稿人,他相當了解廚師的成長過程。2002年,在他的朋友、大廚馬里奧·巴塔利的影響下,布福德決定去巴塔利開在曼哈頓的“老爸”餐廳體驗廚師學徒的生活。他一路從“廚房奴隸”,做到“流水線廚師”,再做到“意面師傅”。他在2006年的新書《熱火朝天(Heat)》中描述一家高級餐館的廚房是怎么運轉的。“在法國人的廚師圈子里,”布福德回憶道,“工作環境十分惡劣,駭人聽聞。現在法國有一條強制性法律規定,一周工作時間不能超過38小時。但是烹飪行業在適用這條法律的時候卻得到了豁免,廚師每周要工作45個小時。我們一周工作5天,每天都從早8點工作到凌晨。”

在丹尼爾餐廳,皮埃爾·休講述了配菜工的工作日:“配菜的團隊早上6點半就要到餐廳,驗收當天送來的食材,后廚的事情非常多,驗收食材,切菜配菜,打掃廚房。”其他員工從下午3點開始工作,3點到4點間,他們將一切準備就緒。“我們頭天晚上就把桌布熨好了。”每天下午4點到4點半還有餐廳培訓。

科里亞多隨時可能收到給他們餐廳運來的酒。“我去領酒的時候都穿著舊牛仔褲和T恤,這工作又臟又累。我們負責接收、存放酒水,記錄酒水名錄,這需要我們的侍酒師團隊忙活兩個半小時。”她說。

在下午5點半客人到來之前,餐廳內燈光變暗,兩位領班走到餐廳大門兩邊,一起打開大門:好戲開場了!“我們一直都把自己看做藝術家,”休說道,“就像我經常對團隊講的那樣,我們的常客就像我們的戀人,我們甚至知道他們父母和寵物的名字,你有3個小時的時間跟客人建立私人友誼,如果你做到了,你就是藝術家。”服務生可能還會上谷歌搜索這些客人的個人信息,或是站在旁邊聽客人間的談話以便提供更好的服務。

布福德把布魯被降星歸咎于《紐約時報》美食評論家皮特·威爾斯發表于2013年7月的那篇《陰影下的工作》。威爾斯雖然承認布魯把法國平民的食物做得極致又精細,但同時也認為,一位坐在他對面的客人,并沒有得到像自己——一位著名的美食評論家——這般的服務,對此威爾斯感到不快。

“我喜歡威爾斯這個人,但是他這么做實在是毫無道理,而且不專業,”布福德談到威爾斯的報道時說,“三星廚師是一個精英團體,而他顯然屬于那個團體。被米其林認可后又被降級對他來說太殘忍了,我倒不是說米其林評星存在腐敗現象,但是這個評價系統確實沒有我們想的那么公正。”他甚至感覺米其林正在利用自己的評星來制造熱點話題。

如果說威爾斯還經常被人認出來的話,那么餐廳員工最可能認不出來的最重要的客人,就是米其林的巡視員。在邁克爾·埃利斯的安排下,我們電話采訪了一位米其林巡視員。她說米其林巡視員一般每天要吃兩家米其林餐館的菜,每年至少要吃200餐。他們總是在奔波。“我們必須匿名,”她說,“這樣才能保持評級工作的質量和完整性。”

跟埃利斯一樣,很多巡視員都認為,比起給餐廳降星,他們更喜歡為他們升星。“發現一家新的合格餐廳時,我們高興極了,”她說,“如果遇到丹尼爾餐廳那種有可能被降星的情況,我們會不停地去,反復確認。”

“成為米其林巡視員后,你第一周的培訓就必須在國外進行。”她說,“根據你的語言水平,你可能會去法國總部,也可能去歐洲的其他國家,跟著其他巡視員接受訓練。”要成為一名巡視員,并沒有什么具體的要求,“但是幾乎所有的巡視員都終身投入到餐飲業里,”她解釋道,很多巡視員都來自餐飲世家,“有一位巡視員以前是一家非常有名的米其林三星餐廳廚師。無論你有沒有美食評論的天分,你都必須保持你的獨立判斷。一方面你要有自己的見解,一方面你又必須融入團隊。我認為,巡視員都應當處于一種永恒的偏執當中。這就是你的工作。”

紐約有6家米其林三星餐廳,其中馬薩餐廳是紐約唯一一家米其林三星壽司餐廳。高山雅氏(Masayoshi Takayama)是這家店的廚師和老板。這家店很小,只有26個座位,在一位日本女士為我打開厚重的大門后,我才得以進入這家店。

高山大廚已經61歲了,個頭挺拔,朝氣十足,剃光了頭發,坐在桌邊。他的助理為我倒茶。整間餐廳的裝修設計由他一人完成,包括餐廳中間的小水池,以及那個讓人難忘的價值6萬美元的壽司案臺。“這是扁柏木,”雅氏解釋道,“日本的神廟里面就會用到這種木頭,它非常特別,尤其是它的味道,太迷人了。這種木料細密、堅硬、白凈,有靈性。”

這份極致的精神享受并不便宜,這里人均消費超過500美元。你有可能品嘗到一種來自九州島的美食。“一種非常稀有的魚類,每年只在冬季的8個星期中可以捕撈得到,這種魚每12磅就值2000美元。它的口感舉世無雙,給人無限驚喜。”高山說。

早在12歲時,他就在家鄉日本開始烹飪了:在父母的餐廳里幫忙,外送生魚片。他還給別人的婚禮、葬禮送生魚片。他印象最深的一道菜是海鯛魚。“烹飪海鯛魚是一種幸福,它有12英寸長,一般用來烤。如果有100個人守靈,我們就烤制100條。”來到洛杉磯之前,他一直在東京一家著名的壽司店工作。后來他在洛杉磯開了一家銀座壽司店,這是全城最昂貴的一家餐廳,他經營了約二十年。“然后,加州的一位餐飲業老板托馬斯·凱勒打電話給我說:‘咱們在華納時代大廈開新餐廳吧。”

我們問高山,為什么日本的米其林三星餐廳比別的國家多,他回答說:“我們追求美感、簡潔和細節。日本人在做每一件事時,都堅持著精益求精的態度。即使是早上剛從睡夢中醒來時,我的腦海里都在構想有關烹飪的事。躺在床上的時候,我也脫不開對烹飪的幻想。米其林星級廚師明白該如何完美又優雅地完成每一個細節,但是真正的批評家是那些來用餐的客人,他們才是有權進行評價的人,我日復一日地工作來滿足這些客人。”

在相當長的一段時間內,麥迪遜公園十一號餐廳都只有一星。老板丹尼爾·胡姆說:“有的客人覺得我們被低估了,但是我從來不在乎這些,我甚至有些感激我們餐廳被低估,那樣的話,我們很容易就能滿足客人的期待。后來米其林突然把我們的評星升到了三星。不可否認的是,這種從一星到三星的感覺真是令人難以置信。”胡姆的廚師生涯,始于他14歲那年。他為購買一輛2000美元的競速自行車而輟學打工掙錢,為廚師切菜。就是在那個時候,他學會了烹飪荷蘭菜。他出了第一家餐廳的師門之后,就進入了當時是米其林三星的布倫特橋餐廳( Le Pont De Brent),這家餐廳就在日內瓦湖邊上。他在那接受了大廚杰拉德·拉拜的悉心教導。現在,麥迪遜公園十一號餐廳被評選為世界餐廳50強的第5名,這是唯一一家進入10強的紐約餐廳。

在那個年代,紐約的餐館幾乎都是餐館領班在管理,比如亭子酒店的亨利·蘇爾,或者馬戲團餐廳的希奧·馬西奧尼。主廚只不過是一個雇員,做出來的食物也經常達不到要求。“那時候沒人想當廚師,大家都想當餐館老板。”威爾回憶道。但是在接下來的十年,行情全變了。現在,兩星餐廳的廚師年薪能達到6位數。那些明星大廚每年可以收入1000多萬美元。

當威爾開始在高級餐廳當服務員的時候,廚師經常讓他感到害怕。“我盡量做好自己的工作,不被廚師訓斥,我發現在高級餐廳,一個廚師的地位越高,他就越容易變得狂躁和蠻橫。”后來他又在紐約知名的餐館企業家丹尼·梅耶手下工作,協助他在現代藝術博物館開餐廳,兩年半之后,梅耶有了開麥迪遜公園十一號餐廳的構想。“丹尼主動找我,”威爾回憶說,“跟我說:‘開一家麥迪遜公園十一號餐廳怎么樣?我回復他說:‘哥們我跟你說,我不想開高級餐館。”但是見到丹尼爾·胡姆之后,威爾就改變主意了。“我相信他就是全世界最好的廚師,他甚至還成了我最好的朋友。”威爾說。后來兩個人都同意廚房和用餐大堂必須完美配合在一起。“這在當時還是一個新想法。對于很多餐廳來說,他們的廚房與用餐大堂像是包辦婚姻,而我們的,則是真愛。”

在麥迪遜公園十一號餐廳的餐桌上,很可能會出現文火慢燉的大比目魚加蛤蚌和酢漿草,或是把大比目魚和甜菜、洋蔥一起慢烤。這里人均消費225美元,在他們精致的菜單上,還有諸如鵝肝醬搭配球芽甘藍和鰻魚這樣的珍饈。

“1991年7月11日,我一腳踏進了伯納丁餐廳的廚房,然后就再也沒有離開過。”大廚埃里克·李佩爾說。

伯納丁餐廳1972年在巴黎開業,由吉爾伯特·科茲和他的姐姐瑪吉共同創立。餐廳以他們的父親經常唱給他們的一首搖籃曲命名。第二家伯納丁餐廳1986年開到了紐約。1994年,49歲的吉爾伯特突發心臟病去世。李佩爾就接任了他的位置,成為主廚。現在李佩爾已經50歲了,他和他的8位廚師每天都會花上一個小時來研究新菜品。這是唯一一點他們不需要顧及“始終如一”的時間。“我們一開始就堅持‘所有想法都自有其道理的理念,所以無論我們創新出什么菜,即使它們很難吃,我們也不會覺得難以接受。”

“我覺得沉溺于評星是一種錯誤。”李佩爾說,“這就好像一個演員獲得奧斯卡獎之后,沾沾自喜,就忘記怎么演戲了。當我起床去工作的時候,我不會去考慮評星的事,不去考慮米其林或者《紐約時報》。我要經營餐廳,還要保持激情,我已經忙得不可開交了。”但是他依然相信米其林評級有著相當大的影響力。“即使是《紐約時報》在評價餐廳的時候,也會參考這家餐廳獲得了多少米其林評星。”

伯納丁餐廳的人均消費約170美元,包括酒水就是人均260美元。他們的招牌菜包括:清煮扇貝、馬里蘭比基托蟹配秘制花菜、野生條紋鱸魚、椰香柚子糕。

“布魯克林正在飛速發展!”邁克爾·埃利斯充滿激情地說。但是現在,那里只有一家三星餐廳:位于布魯克林市場的大廚餐桌。這家餐廳“與裝修無關,只與食物有關”。大廚凱撒·拉米雷茲這樣說道。他來自于墨西哥小鎮基馬潘。基馬潘因它的烤肉而聞名,羊肉或是鵝肉,在地爐里烤上一整夜。“基馬潘是一個西班牙斗牛士特別喜歡來的地方,”拉米雷茲回憶說,“小時候我特別想成為斗牛士,因為總是有斗牛士來我祖母的小餐廳用餐。她是一個特別優秀的廚師。”后來拉米雷茲全家一起搬到了芝加哥。長大成人后,他去了很多不同的餐廳打工,憑自己的努力一直做到了麗茲·卡爾頓酒店的助理廚師。1998年拉米雷茲搬到了紐約,他第一眼就愛上了這個城市。“我一從飛機上下來,就知道我屬于這里。”

他在紐約開的第一家餐廳白浪酒吧2007年在紐約西村開業,后來在經濟危機中倒閉了。他很不情愿地搬到了布魯克林,并且幻想這就是曼哈頓。后來,他認識了莫爾·伊薩。他們一起開了一家工業主題餐廳,這家餐廳2014年成為了布魯克林第一家米其林三星餐廳。雖然它規模很小,用餐大堂也布置得乏善可陳,但你還是會覺得大廚餐桌把米其林的美食評論理念帶進了21世紀。它僅有的18個座位,是圍繞著廚房而設的案臺。大廚拉米雷茲和他的助手就在案臺后面烹飪。

埃利斯一直認為,米其林的評價理念緊跟時代腳步,它對餐廳裝潢的要求越來越低,越來越重視菜品本身。跟我們一起聊天的巡視員也同意這一點。“米其林星級是頒發給優秀菜品的,不會牽扯太多復雜的東西。”她說。

大廚餐桌將法式和日式烹飪風格相結合,人均消費306美元(包括服務費)。它的招牌菜品有:烤蛋卷卷北海道海膽與黑松露、奧賽梯魚子醬配脆土豆和狐鰹魚湯薩巴雍。

雖然布魯承認,被降星無論是對他個人,還是對他的團隊來說都是一次打擊,但他還是相信米其林。“我希望他們可以關注我,看到我持續做出的改變。我已經面對過兩位米其林的領導,8位《紐約時報》的美食評論家,但是我現在還是屹立不倒,享受自己每天的工作。我接受這份損失,但是我不能接受我的員工認為自己被降格,以為我們的餐廳不再是全紐約、全美國最好的餐廳了。”

[譯自美國《名利場》]

《米其林指南》