社會(huì)保障預(yù)期、出生率與人口質(zhì)量

社會(huì)保障預(yù)期、出生率與人口質(zhì)量

李靜

(安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,安徽合肥230601)

摘要:在中國(guó)信奉“多子多福”的傳統(tǒng)文化背景下,生育政策的適度放松和社會(huì)保障制度的進(jìn)一步完善,必然引致個(gè)人跨期選擇行為的改變。文章將社會(huì)保障對(duì)個(gè)人所產(chǎn)生的心理預(yù)期納入到Diamond模型中來考察家庭代際之間的優(yōu)化選擇行為。理論分析認(rèn)為,家庭將在收入約束和生育政策下選擇孩子數(shù)量的上限和孩子的教育投入水平。而社會(huì)保障對(duì)家庭優(yōu)化選擇行為的作用主要表現(xiàn)在社會(huì)保障會(huì)使個(gè)人對(duì)未來保障產(chǎn)生預(yù)期,從而影響個(gè)人當(dāng)期的生育動(dòng)機(jī)和孩子的教育投入水平。一方面,社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率具有抑制作用,但由于受到政策性因素約束,這種抑制作用較小;另一方面,社會(huì)保障預(yù)期會(huì)使家庭增加對(duì)孩子的教育投入,提高人力資本水平。隨后,我們用1998—2011年省際面板數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn),實(shí)證結(jié)果印證了理論部分的結(jié)論。

關(guān)鍵詞:社會(huì)保障;預(yù)期;出生率;人力資本

收稿日期:2014-08-30修回日期:2015-01-14

基金項(xiàng)目:中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金“教育部新人獎(jiǎng)”資助項(xiàng)目(T201210501);國(guó)家社科基金項(xiàng)目(12BJY105)。

作者簡(jiǎn)介:李靜(1980-),男,安徽六安人,安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師,博士,研究方向:中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題研究。

中圖分類號(hào):F812.2

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1002-9753(2015)02-0085-11

Abstract:Under the background of traditional culture in China,the relaxation of birth control policy and further improvement of the social security system would inevitably lead individuals to enhance their fertility desire.This article takes the social security expectation into Diamond model to examine the behavior of optimization selection for individuals.Theoretical results show that family will choose number of children and quality under the income and policy constraints.Social security will make personal more secure future,which affects the family current fertility decisions and education investment level of children.On the one hand,social security expectation has inhibitory effect on fertility,but due to the policy factor constraint,this inhibitory effect is small.On the other hand,social security expectation contributes to increase family education investment for children and then improves population quality.Finally,we use the provincial panel data from 1998 to 2011 to test the theoretical model,and empirical results confirm the theoretical part of the conclusion.

Social Security Expectation,Birth Rate and Population Quality

LI Jing

(SchoolofEconomics,AnhuiUniversity,Hefei230601,China)

Key words: social security;expectation;birth rate;human capital

一、引言

十八大報(bào)告關(guān)于計(jì)劃生育基本國(guó)策的表述為“堅(jiān)持計(jì)劃生育的基本國(guó)策,提高出生人口素質(zhì),逐步完善政策,促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展”。這表明計(jì)劃生育政策不再僅僅只控制人口數(shù)量,而是同時(shí)關(guān)注人口素質(zhì)和人口的可持續(xù)發(fā)展。據(jù)2010年第六次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示,本次人口普查登記的全國(guó)總?cè)丝跒?3.4億人,與2000年第五次全國(guó)人口普查相比,十年增加7390萬人,年平均增長(zhǎng)0.57%,但比1990年到2000年的年平均增長(zhǎng)率1.07%下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),我國(guó)每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人,上升幅度為147.75%。而具有小學(xué)文化程度的由35701人下降為26779人,下降幅度為24.99%。以上數(shù)據(jù)顯示,十年來我國(guó)人口增長(zhǎng)處于低生育水平階段,但是人口質(zhì)量得到顯著地提高。

在過去30多年中,人口的轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)造了豐富的人口紅利。但是,隨著人口老齡化進(jìn)程的加速,人口撫養(yǎng)比下降趨勢(shì)明顯,這意味著中國(guó)人口紅利的日趨消失。蔡昉(2011)[1]指出,中國(guó)的人口形勢(shì)正處于“低出生率、低死亡率、低增長(zhǎng)率”的新階段。人口紅利的結(jié)束將對(duì)中國(guó)未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,意味著今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不能再依靠勞動(dòng)力數(shù)量的無限供給,而要轉(zhuǎn)向全要素生產(chǎn)率的提高上來。從這個(gè)角度看,中國(guó)應(yīng)通過完善人口政策延長(zhǎng)第一次人口紅利,同時(shí)采取措施提高人口素質(zhì)開發(fā)第二次人口紅利,從而促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展,實(shí)現(xiàn)從人口大國(guó)向人力資源強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

盡管出生率和人口質(zhì)量是多種因素共同作用的結(jié)果,但是,社會(huì)保障充當(dāng)了重要的角色。受儒家文化影響深遠(yuǎn)的中國(guó),人們普遍存在“養(yǎng)兒防老”的信念。受傳統(tǒng)文化主導(dǎo),養(yǎng)兒猶如“預(yù)防之需”。父母既關(guān)注子女成長(zhǎng),又考慮年老時(shí)的養(yǎng)老保障。因此,父母會(huì)對(duì)子女?dāng)?shù)量和質(zhì)量(人力資本水平)進(jìn)行選擇,即家庭的生育選擇存在量和質(zhì)的權(quán)衡。但楊繼軍和張二震(2013)[2]研究認(rèn)為,養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革需要識(shí)別少兒撫育負(fù)擔(dān)和老年撫育負(fù)擔(dān)對(duì)于家庭預(yù)算約束的不同涵意。家庭選擇行為存在子女教育的利他主義動(dòng)機(jī)和出于自身未來生兒養(yǎng)老需要的利己主義動(dòng)機(jī)。但是,當(dāng)家庭的選擇空間發(fā)生變化時(shí),比如受生育政策影響,則孩子的數(shù)量存在上限約束。因此,在收入既定的條件下,家庭的優(yōu)化行為發(fā)生變化。此時(shí)家庭更多地考慮孩子的質(zhì)量投入和“預(yù)防之需”的儲(chǔ)蓄行為。儲(chǔ)蓄行為常常來自于未來預(yù)防性的心理,而社會(huì)保障則有助于解除這種心理制約。這是因?yàn)樯鐣?huì)保障對(duì)個(gè)人的優(yōu)化選擇行為主要表現(xiàn)在社會(huì)保障對(duì)個(gè)人所產(chǎn)生的安全預(yù)期。社會(huì)保障制度使人們對(duì)未來產(chǎn)生穩(wěn)定、可靠的心理,相信未來會(huì)老有所依、病有所養(yǎng)。因此,社會(huì)保障部分地替代了家庭的養(yǎng)老,充當(dāng)了“預(yù)防之需”。這樣就使家庭把本來用于應(yīng)對(duì)未來不確定的儲(chǔ)蓄提前用于消費(fèi)或孩子的教育投資上,通過提高孩子的質(zhì)量獲得最大效用以彌補(bǔ)孩子數(shù)量減少的效用缺失。因此,父母具有強(qiáng)烈的培養(yǎng)孩子動(dòng)機(jī)。由此而言,社會(huì)保障對(duì)人力資本水平產(chǎn)生一定程度影響,從而形成一種人力資本內(nèi)生積累機(jī)制。

國(guó)內(nèi)外學(xué)者也考察社會(huì)保障對(duì)出生率和人力資本的作用。比如,Glomm和Kaganovich(2008)[3]考察社會(huì)保障公共政策對(duì)人口數(shù)量和人口質(zhì)量的作用并分析了這種作用的內(nèi)在機(jī)制,他們認(rèn)為,社會(huì)保障可以降低不平等程度,進(jìn)而影響孩子的數(shù)量和質(zhì)量。Pries(2007)[4]專門探討了養(yǎng)老保險(xiǎn)制度對(duì)人力資本水平的作用,其發(fā)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)制度通過影響社會(huì)福利分配,進(jìn)而影響人力資本水平。Michele等(2005)[5]認(rèn)為父母之所以生育孩子是因?yàn)楹⒆邮歉改干难永m(xù),但是社會(huì)保障在一定程度上影響父母生育孩子的意愿,并且通過對(duì)歐洲國(guó)家和美國(guó)數(shù)據(jù)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn),社會(huì)保障影響55%-65%家庭的生育行為。Isaac和Jinyoung(2007)[6]對(duì)OECD國(guó)家數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),社會(huì)保障稅和社會(huì)保障收益率不僅影響出生率,而且對(duì)成年人結(jié)婚意愿產(chǎn)生顯著的影響。Edgar等(2013)[7]則分析了退休年齡的延長(zhǎng)和人力資本形成對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)機(jī)制。通過對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家考察表明,近年來,由于人口結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著的變化,促使了內(nèi)生人力資本的形成和退休年齡的延長(zhǎng),反過來則促使養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的改革。但是,當(dāng)家庭收入約束和政策性約束發(fā)生變化的情況下,家庭將在生育子女的數(shù)量和撫育子女的質(zhì)量上進(jìn)行優(yōu)化權(quán)衡。比如,Hanushek( 2002)[8]特別強(qiáng)調(diào)人力資本形成如何取決于指導(dǎo)者的人力資本水平投入。Bleakley和Lange(2009)[9]則專門研究了家庭在生育孩子數(shù)量和對(duì)孩子質(zhì)量培養(yǎng)方面的權(quán)衡決策問題,他們的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果也支持了家庭選擇數(shù)量-質(zhì)量權(quán)衡的存在。

國(guó)內(nèi)學(xué)者徐升艷和夏海勇(2011)[10]認(rèn)為,保障制度的建立并由此形成一種“社會(huì)養(yǎng)老”和“家庭養(yǎng)子”社會(huì)體系,對(duì)生育率產(chǎn)生重要影響。郭慶旺等(2007)[11]指出,社會(huì)普遍存在著養(yǎng)兒防老的生育動(dòng)機(jī)。他們指出家庭養(yǎng)老保障機(jī)制對(duì)于人力資本積累有著重要的影響,而社會(huì)保障能代替家庭養(yǎng)老的功能。李紹光(2004)[12]則考察社會(huì)保障制度優(yōu)化對(duì)人力資本和收入分配的作用機(jī)制,社會(huì)保障制度優(yōu)化可以提高受益人的受教育水平,但不能直接為其提供免費(fèi)的社會(huì)福利。但是于凌云和蔣玉石(2008)[13]從公共支出角度進(jìn)行分析,他們發(fā)現(xiàn)政府對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移支付與人力資本和長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間呈現(xiàn)出顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。郭凱明等(2011)[14]通過采用一般均衡動(dòng)態(tài)模型考察了社會(huì)保障公共政策對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和不平等的長(zhǎng)期影響,進(jìn)而引伸出社會(huì)保障對(duì)出生率和人力資本積累的作用。研究表明,不同收入的家庭存在不同生育和教育的相對(duì)價(jià)格(相對(duì)成本),因此,對(duì)于特定家庭選擇的儲(chǔ)蓄率、生育率和教育投入水平是不同的,而社會(huì)保障影響了家庭的行為決策。本文認(rèn)為,社會(huì)保障對(duì)家庭行為的影響主要是社會(huì)保障對(duì)個(gè)人能產(chǎn)生心理預(yù)期。而社會(huì)保障本身的作用可能并沒有其所產(chǎn)生心理預(yù)期大。因此,為分析在中國(guó)傳統(tǒng)文化信念下社會(huì)保障制度對(duì)出生率和人力資本投資行為的影響,本文將社會(huì)保障對(duì)個(gè)人所產(chǎn)生的心理預(yù)期納入到Diamond世代交替模型中來考察家庭代際之間的優(yōu)化選擇行為。一方面,我們?cè)谀P椭杏懻摿嗽谥袊?guó)信奉“多子多福”的傳統(tǒng)文化下,社會(huì)保障預(yù)期如何影響家庭的行為特征進(jìn)而影響個(gè)人的生育動(dòng)機(jī);另一方面,當(dāng)面臨外在條件比如政策性約束,社會(huì)保障預(yù)期出于家庭的優(yōu)化行為如何影響孩子的人力資本水平。隨后,我們利用1998-2011年面板數(shù)據(jù)對(duì)理論結(jié)論進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)。

二、基本理論模型

(一)模型構(gòu)建

Diamond世代交替模型能夠很好地將政府行為納入到個(gè)人的代際行為中去,從而影響個(gè)人終身優(yōu)化選擇。因此,我們利用世代交疊模型,并參考楊龍見等(2013)[16]的建模方式來構(gòu)建一個(gè)包含社會(huì)保障制度與家庭生育決策行為的模型。為進(jìn)一步簡(jiǎn)化分析,模型假定每個(gè)人只存活兩個(gè)時(shí)期,Lt代表生育t時(shí)期的個(gè)人,人口以速率n增長(zhǎng),因此Lt=(1+n)Lt-1。每個(gè)人在年輕的時(shí)候供給1單位勞動(dòng),并且將所得的勞動(dòng)收入在第1期的消費(fèi)和儲(chǔ)蓄之間進(jìn)行分配;在第2時(shí)期個(gè)人只簡(jiǎn)單地消費(fèi)其獲得的儲(chǔ)蓄與利息。考慮到社會(huì)保障制度的建立和由此形成的“社會(huì)養(yǎng)老、家庭養(yǎng)子”體系,因此,社會(huì)保障制度的建立會(huì)對(duì)孩子的培養(yǎng)和生育動(dòng)機(jī)產(chǎn)生影響。這是因?yàn)楦改笇?duì)子女的教育投資決策和父母的生育決策一樣都是遵循父母終身效用最大化的原則,而社會(huì)保障制度可能會(huì)改變個(gè)人行為決策。因此家庭將在收入約束下和計(jì)劃生育政策下選擇孩子的數(shù)量上限(nt)和孩子的人力資本培養(yǎng)水平(qt)。本文將內(nèi)生化家庭的生育決策,因此個(gè)人效用函數(shù)U取決于青年時(shí)期的消費(fèi)c1t、老年時(shí)期的消費(fèi)c2t+1、養(yǎng)育孩子的上限數(shù)量nt和孩子的培養(yǎng)水平qt。

Ut=ψ1lnc1t+δ1lnnt+δ2lnqt+ψ2lnc2t+1

(1)

其中,ψ1、ψ2為青年時(shí)期和老年時(shí)期的消費(fèi)權(quán)重,δ1和δ2體現(xiàn)了孩子數(shù)量和孩子質(zhì)量對(duì)個(gè)人的效用水平。

(2)

假設(shè)每個(gè)家庭具有完全相同的養(yǎng)育孩子的能力,社會(huì)保障制度不會(huì)影響孩子的養(yǎng)育水平,但是社會(huì)保障制度改變了家庭對(duì)孩子的培養(yǎng)選擇。一方面,社會(huì)保障制度形成的“社會(huì)養(yǎng)老、家庭養(yǎng)子”體系,促使個(gè)人把更多的收入用于孩子的人力資本投入而不是用于儲(chǔ)蓄養(yǎng)老。這相當(dāng)于把個(gè)人防老的儲(chǔ)蓄代際轉(zhuǎn)移于當(dāng)期的孩子的培養(yǎng)上。何立新等(2008)[15]研究也認(rèn)為養(yǎng)老金財(cái)富的增加會(huì)使得家庭教育支出的增長(zhǎng)幅度超過日常消費(fèi)支出,社會(huì)保障對(duì)于家庭儲(chǔ)蓄存在顯著的替代效應(yīng)。本文假定個(gè)人預(yù)期未來獲得的社會(huì)保障收益為Et(strt+1),這一部分收益替代了當(dāng)期家庭用于應(yīng)對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)蓄,增加了對(duì)孩子的教育投入,相對(duì)于變相降低了個(gè)人培養(yǎng)孩子的成本。因此,個(gè)人養(yǎng)育和培養(yǎng)孩子的總成本為:

(3)

假定生產(chǎn)函數(shù)為Yt=F(Kt,AtLt),生產(chǎn)函數(shù)具有不變的規(guī)模報(bào)酬并滿足稻田條件。市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)性的,因此勞動(dòng)和資本可獲得其邊際產(chǎn)出,不存在折舊。因此企業(yè)利潤(rùn)最大化時(shí)的工資水平為:

wt=f(kt)-f ′(kt)kt

(4)

按照楊龍見等(2013)[16]做法,政府行為一方面對(duì)勞動(dòng)力征收一次性總賦稅,并儲(chǔ)蓄或向上級(jí)借債以調(diào)劑年度預(yù)算平衡。因此政府的儲(chǔ)蓄動(dòng)態(tài)方程為:

t+1=(1+rt)t+τtLt-STRt-Gt

(5)

其中,rt為利息率,τt為對(duì)勞動(dòng)力征收一次性總賦稅,Lt為總的勞動(dòng)力,STRt為政府用于社會(huì)保障的支付,Gt為政府其他支出。對(duì)(5)式兩邊同時(shí)除以Lt,可以得到人均形式的動(dòng)態(tài)方程。當(dāng)政府儲(chǔ)蓄達(dá)到穩(wěn)態(tài),πt+1=πt=π,則(5)式轉(zhuǎn)化為:

(1+rt-nt)π+τt-srtt-gt=0

(6)

因此,個(gè)人面臨如下優(yōu)化問題:

Max:Ut(c1t,nt,qt,c2t+1)

=ψ1lnc1t+δ1lnnt+δ2lnqt+ψ2lnc2t+1

(7)

(7)式面臨的約束條件為:

(1+rt-nt)π+τt-strt-gt=0

(8)

(9)

c2t+1=(1+rt)St

(10)

通過(7)、(8)、(9)、(10)式可以得出最優(yōu)出生率和最優(yōu)人口質(zhì)量:

(11)

(12)

(二)模型討論

(1)基于中國(guó)奉行“多子多福”的傳統(tǒng)文化,在沒有生育限制政策的約束下,特定家庭更多偏向于孩子的數(shù)量,因此,δ1>δ2。此時(shí):

(13)

(14)

由此,我們提出如下假說1:

假說1:盡管中國(guó)奉行“多子多福”的傳統(tǒng)文化,即使沒有生育政策的約束,社會(huì)保障預(yù)期也具有降低出生率和提高人口質(zhì)量的作用。

(2)假若家庭在收入和生育政策約束下無法選擇生育孩子數(shù)量的上限,因此對(duì)于特定家庭來說,孩子的數(shù)量和孩子的質(zhì)量同等重要,即,δ1=δ2=δ。通過優(yōu)化求解,最優(yōu)孩子的質(zhì)量和最優(yōu)孩子的數(shù)量的反應(yīng)函數(shù)表達(dá)式:

(15)

通過對(duì)(15)式進(jìn)行刻畫,得出如下孩子數(shù)量和孩子質(zhì)量?jī)?yōu)化權(quán)衡的關(guān)系式:

(16)

對(duì)于(16)式,當(dāng)E(str)>e時(shí),

(17)

如果我們假定e為特定個(gè)人社會(huì)保障收益預(yù)期的基線,則(17)式意味著,當(dāng)個(gè)人預(yù)期年老后能獲得充足的保障時(shí),即,對(duì)于特定個(gè)人來說,在滿足基本生活條件下,即使把剩余的收入完全用于孩子的培養(yǎng)也不擔(dān)心以后的養(yǎng)老保障。此時(shí)社會(huì)保障預(yù)期不可以降低出生率,但是可以提高人口質(zhì)量。

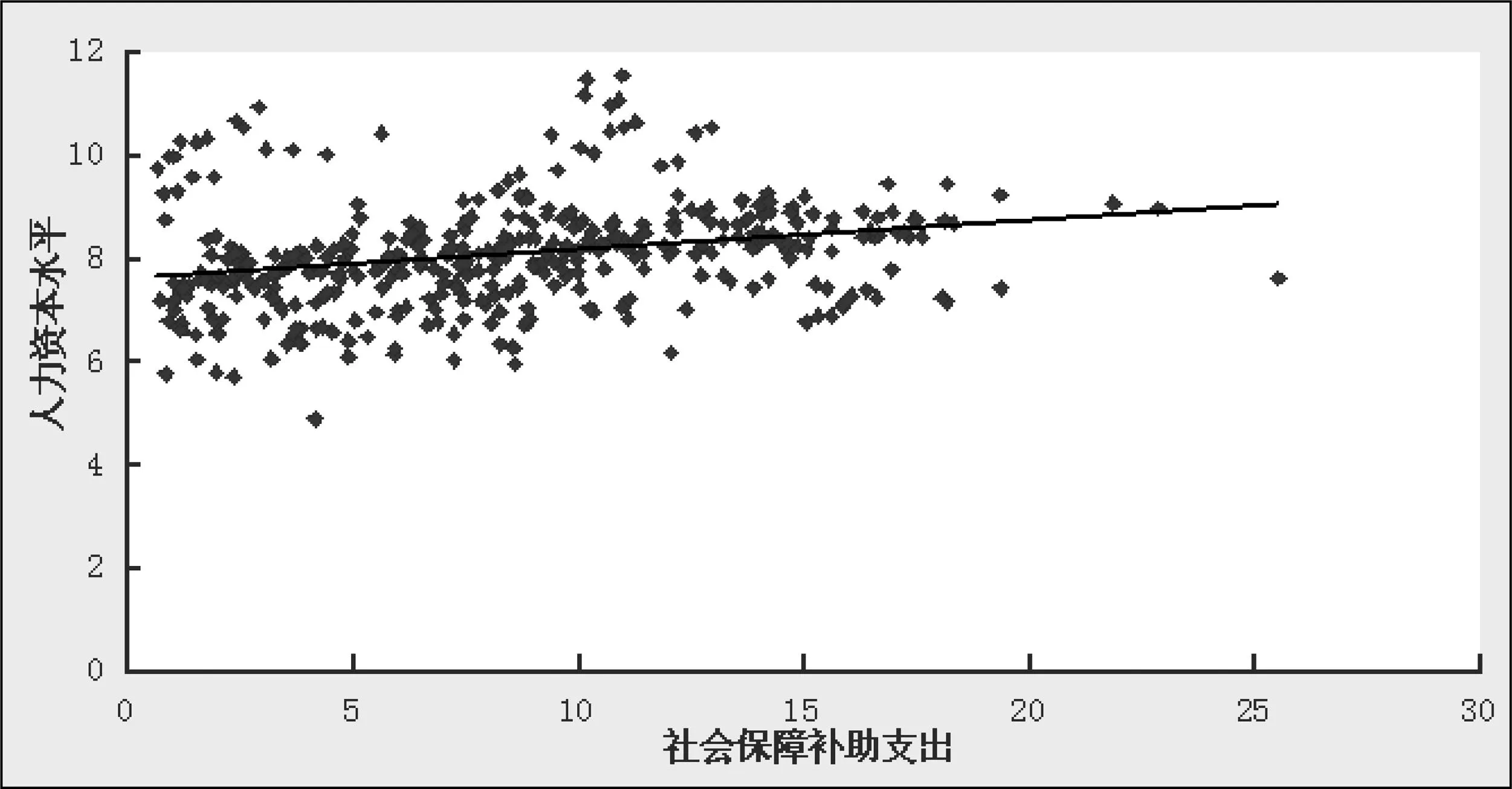

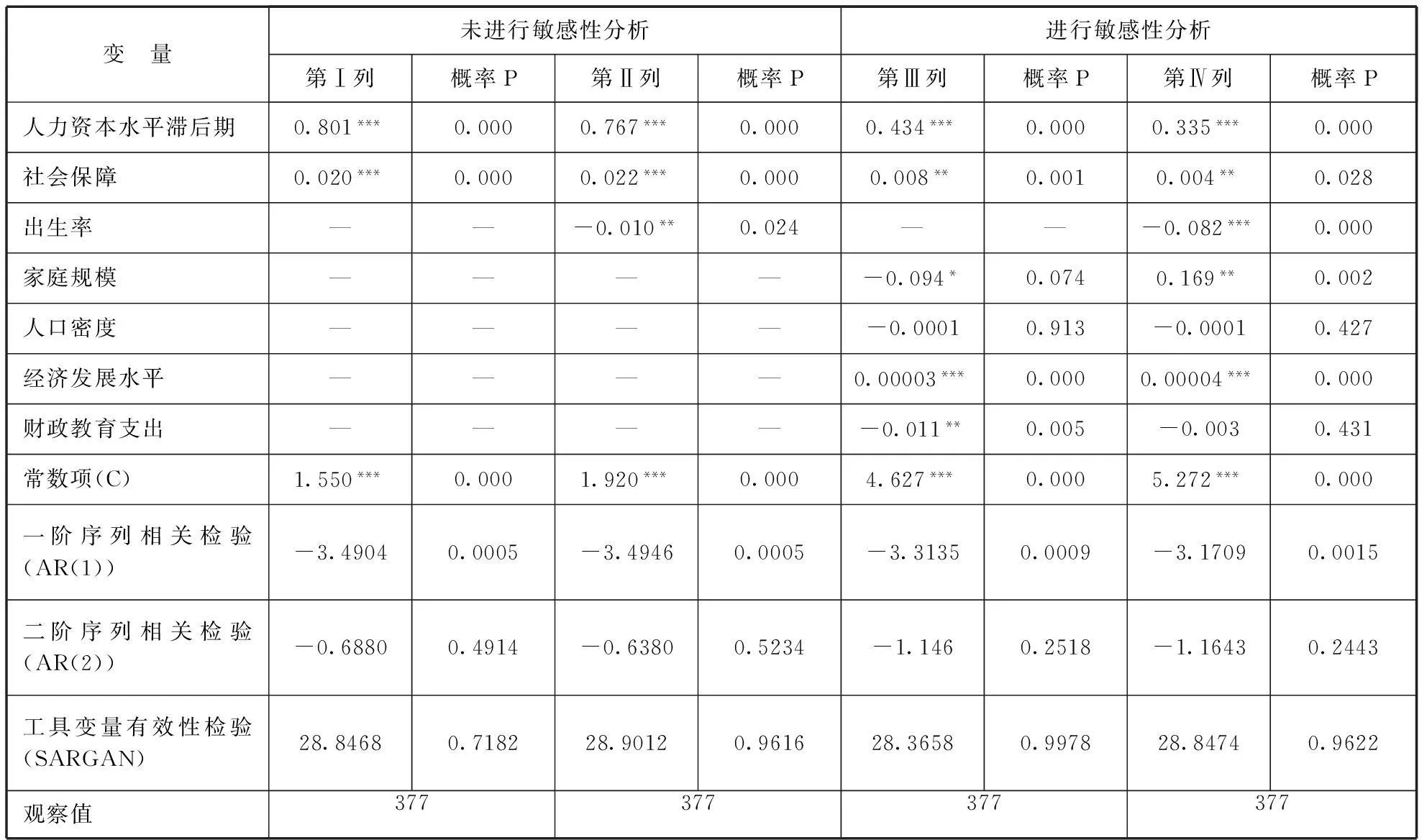

但當(dāng)時(shí)E(str) (18) (18)式意味著,當(dāng)個(gè)人預(yù)期年老后不能獲得充足的保障時(shí),對(duì)于特定個(gè)人來說,在滿足基本生活條件下,如果完全把收入用于孩子的培養(yǎng)上會(huì)擔(dān)心以后的養(yǎng)老保障。此時(shí)個(gè)人將在孩子數(shù)量和孩子質(zhì)量上進(jìn)行權(quán)衡。因此我們提出假說2: 假說2:在生育政策約束下,特定家庭無法選擇生育孩子數(shù)量的上限,此時(shí),社會(huì)保障預(yù)期將引致個(gè)人更多愿意培養(yǎng)孩子,以提高孩子的人力資本水平。 三、計(jì)量方法和數(shù)據(jù)說明 (一)模型設(shè)定 基于前文理論部分的分析,本文的實(shí)證模型以及具體的估計(jì)方法,以及社會(huì)保障預(yù)期對(duì)人口出生率影響的模型設(shè)定,我們認(rèn)為人口出生率并不具有慣性特征。一方面,人口出生率受到政策性因素的約束;另一方面,人口出生率也受到生理因素以及個(gè)人偏好的約束,因此,相對(duì)來說人口出生率并不具備經(jīng)濟(jì)變量的慣性特征。關(guān)于社會(huì)保障預(yù)期對(duì)人口出生率影響的基準(zhǔn)模型本文采用靜態(tài)面板模型,具體為: LnBirth_ratei,t=αSS_EXPi,t+∑θiXi,t+vi+εi,t (19) 其中,被解釋變量Birth_rate表征人口出生率變量;在解釋變量中,SS_EXP表征社會(huì)保障預(yù)期變量。其中i和t分別代表省份和年份,vi為不可觀測(cè)的個(gè)人效應(yīng),εi,t表示服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)干擾項(xiàng)。 但是人力資本水平具有慣性特征,當(dāng)期的人力資本水平可能受到上一期(父輩)人力資本水平的影響。因此,在我們所考察的社會(huì)保障預(yù)期對(duì)人力資本水平影響的基準(zhǔn)模型中包含了被解釋變量的滯后值,被稱為動(dòng)態(tài)面板模型: LnH_Capitali,t= ci+λLnH_Capitali,t-1+ βSS_EXPi,t+∑ψiXi,t+vt+εi,t (20) 其中被解釋變量H_Capital表征人力資本水平變量。ci代表地區(qū)固定效應(yīng),表示所有不隨時(shí)間變化的影響人力資本水平的地區(qū)特定因素。vt表示時(shí)間固定效應(yīng),代表只隨時(shí)間變化與地區(qū)特定因素?zé)o關(guān)的影響到人力資本水平的因素。εi,t表示服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)干擾項(xiàng)。 (二)變量和數(shù)據(jù)說明 1.人力資本水平變量(H_Capital)。用人均受教育年限作為人力資本的代理變量,具體計(jì)算時(shí),把小學(xué)、初中、高中和大專及以上學(xué)歷的受教育年限分別記為6年、9年、12年和16年,那么各地人均受教育年限的計(jì)算公式為:小學(xué)學(xué)歷人口比重×6+初中學(xué)歷人口比重×9+高中學(xué)歷人口比重×12+大專及以上學(xué)歷人口比重×16,其中,1993-2001年數(shù)據(jù)來自于陳釗、陸銘、金煜(2004),2002-2011年數(shù)據(jù)根據(jù)《中國(guó)人口統(tǒng)計(jì)年鑒》(2003-2006)和《中國(guó)人口和就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》(2007-2012)計(jì)算得到。 2.人口出生率變量(Birth_rate)。鑒于當(dāng)前中國(guó)人口處于非穩(wěn)態(tài)的趨勢(shì),因此,選取合適的指標(biāo)刻畫實(shí)際人口出生率及其增長(zhǎng)率則顯得非常重要。雖然一般采用總和生育率作為衡量人口出生率的指標(biāo),但楊龍見等(2013)[16]認(rèn)為總和生育率適合度量穩(wěn)定人口的生育水平,在表示非穩(wěn)態(tài)人口時(shí),可能與實(shí)際的出生率存在較大的偏差。鑒于數(shù)據(jù)的可得性,我們選取一定時(shí)期內(nèi)(一年)一定地區(qū)的出生人數(shù)與同期內(nèi)平均人數(shù)的比值作為人口出生率指標(biāo)。 3.社會(huì)保障變量(SS_XP)。由于社會(huì)保障收益和政府的社會(huì)保障補(bǔ)助支出高度相關(guān),因此,本文用社會(huì)保障補(bǔ)助支出占地方財(cái)政預(yù)算支出的比重來近似表征社會(huì)保障變量。 4.社會(huì)保障預(yù)期變量(SS_EXP),這是本文的核心解釋變量。用以衡量預(yù)期的變量在經(jīng)濟(jì)分析中很難刻畫,一般用某個(gè)變量的上一期值作為將來預(yù)期的替代指標(biāo)。但是,僅僅用某個(gè)變量的上一期值并不能反映預(yù)期的長(zhǎng)期過程,為此,我們用社會(huì)保障變量SS_XP滯后3年的移動(dòng)平均值來刻畫社會(huì)保障預(yù)期行為。 同時(shí),在模型中引入影響出生率和人力資本水平的其它因素作為控制變量。比如,家庭規(guī)模(F_scale),以每個(gè)家庭戶的平均人口數(shù)表示;經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平(p_GDP),用人均實(shí)際GDP來衡量;人口密度(P_density),選擇單位面積上的常住人口來衡量;政府財(cái)政教育支出(p_education),用財(cái)政教育支出占財(cái)政總支出的比重衡量;人口負(fù)擔(dān)率(Pop_bur),用15歲以下和64歲以上人口占總?cè)丝诒戎貋砗饬俊?/p> 以上各個(gè)指標(biāo)和計(jì)算依據(jù)的數(shù)據(jù)主要來自歷年的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)人口統(tǒng)計(jì)年鑒》、《新中國(guó)60年統(tǒng)計(jì)資料匯編》以及各個(gè)地區(qū)歷年統(tǒng)計(jì)年鑒。本文樣本采用省級(jí)面板數(shù)據(jù),時(shí)期跨度為1998-2011年,西藏因?yàn)椴糠謹(jǐn)?shù)據(jù)缺失而未放入樣本之內(nèi)。以上各個(gè)變量統(tǒng)計(jì)描述見表1。 表1 主要變量的統(tǒng)計(jì)描述 注:小數(shù)點(diǎn)后保留兩位數(shù)字。 四、實(shí)證分析 (一)初步分析 在進(jìn)行計(jì)量實(shí)證檢驗(yàn)之前,有必要對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù) 據(jù)進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)分析,以便為深入分析提供經(jīng)驗(yàn)依據(jù)。為此我們分別畫出社會(huì)保障補(bǔ)助支出與出生率以及社會(huì)保障補(bǔ)助支出與人力資本水平的擬合散點(diǎn)圖。 由圖1可以看出,社會(huì)保障補(bǔ)助支出與出生率的擬合線向左下方傾斜,其擬合線的斜率為負(fù)值,這說明社會(huì)保障補(bǔ)助支出與出生率之間存在負(fù)相關(guān)關(guān)系,社會(huì)保障補(bǔ)助水平越高,出生率則反而下降,這初步判斷出社會(huì)保障在一定程度上對(duì)人口出生率具有抑制作用。 由圖2社會(huì)保障補(bǔ)助支出與人力資本水平之間的關(guān)系的散點(diǎn)圖可以發(fā)現(xiàn),二者的擬合線則向右上方傾斜,擬合線的斜率為正值。這說明社會(huì)保障補(bǔ)助支出與人力資本水平具有正相關(guān)關(guān)系,社會(huì)保障具有明顯提高人力資本水平的作用。 當(dāng)然,這些初步的統(tǒng)計(jì)性描述只能說明變量之間的相關(guān)性,要想更深入考察他們之間的內(nèi)在聯(lián)系,我們還需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)量實(shí)證檢驗(yàn)。 圖1 社會(huì)保障補(bǔ)助支出與出生率 圖2 社會(huì)保障補(bǔ)助支出與人力資本水平 (二)計(jì)量檢驗(yàn)與分析 1.社會(huì)保障與出生率 根據(jù)常數(shù)項(xiàng)形式的不同,靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型可分為合并或者約束模型、固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型。我們可以基于兩個(gè)檢驗(yàn)選擇常數(shù)項(xiàng)形式,一個(gè)是檢驗(yàn)合并模型還是固定效應(yīng)模型的F檢驗(yàn),另一個(gè)是檢驗(yàn)固定效應(yīng)模型還是隨機(jī)效應(yīng)模型的Hausman檢驗(yàn)。通過檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),我們選用固定效應(yīng)形式。同時(shí),我們利用GLS方法消除截面異方差以及利用White Period加權(quán)矩陣得到穩(wěn)定方差,具體結(jié)果見表2。 表2 社會(huì)保障與出生率(固定效應(yīng)估計(jì)結(jié)果) 注:上標(biāo)“***”、“**”、“*”分別表示1%、5%、10%置信水平。 表2第1列僅考慮社會(huì)保障與出生率之間關(guān)系的固定效應(yīng)估計(jì)結(jié)果。從回歸結(jié)果可以看出,社會(huì)保障系數(shù)在1%的顯著性水平下顯著為負(fù)值。這說明社會(huì)保障對(duì)出生率具有顯著的負(fù)效應(yīng)。社會(huì)保障制度會(huì)影響個(gè)人的偏好,隨著社會(huì)保障制度的逐步建立和社會(huì)化,“社會(huì)養(yǎng)老、家庭養(yǎng)子”體系逐漸形成,養(yǎng)兒防老的生育動(dòng)機(jī)將逐漸淡化。由此引發(fā)生育行為更多地是出自父母對(duì)孩子的利他性偏好,而不再將子女作為跨期投資的工具,從而導(dǎo)致人口出生率的下降。另一方面,社會(huì)保障通過對(duì)老年人的轉(zhuǎn)移支付,相對(duì)來說可以有效地增加家庭一生可支配收入,社會(huì)保障部分地替代了家庭的養(yǎng)老,從而也弱化了生育動(dòng)機(jī)。進(jìn)一步,為考察第Ⅰ列實(shí)證結(jié)論的穩(wěn)健性,我們?cè)诘冖罅幸肫渌刂谱兞窟M(jìn)行敏感性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果顯示社會(huì)保障系數(shù)的符號(hào)和顯著性都沒有發(fā)生變化,因此上述實(shí)證結(jié)果是穩(wěn)健的。對(duì)于控制變量人均GDP、人口密度對(duì)出生率的影響在先前的文獻(xiàn)中已有研究[17,16,9]。但是我們發(fā)現(xiàn)家庭規(guī)模系數(shù)顯著為正,這說明家庭規(guī)模越大,父母對(duì)孩子的偏好程度越大,因此家庭規(guī)模越大,個(gè)人的生育愿望越大。同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)財(cái)政教育支出對(duì)人口出生率的影響盡管不顯著,但是財(cái)政教育支出系數(shù)符號(hào)為負(fù)值。這個(gè)結(jié)論與楊龍見等(2013)[16]研究的結(jié)論一致,他們研究認(rèn)為政府教育支出對(duì)人口生育率具有抑制作用。 理論研究表明,家庭在收入和生育政策約束下無法選擇孩子數(shù)量的上限,但是愿意通過培養(yǎng)孩子,以提高孩子的人力資本水平來獲取效用。為此,我們?cè)诨鶞?zhǔn)模型的基礎(chǔ)上引入人力資本水平變量,用以考察人力資本水平和出生率之間的替代關(guān)系。由第Ⅱ列檢驗(yàn)結(jié)果顯示,人力資本變量系數(shù)在1%的顯著性水平下顯著為負(fù)值。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn),加入人力資本變量之后,社會(huì)保障系數(shù)的符號(hào)和顯著性都沒有發(fā)生變化,這個(gè)結(jié)果再一次表明社會(huì)保障可以引起生育率降低結(jié)論的穩(wěn)健性。人力資本變量系數(shù)顯著為負(fù)表明,家庭在生育政策約束下無法選擇孩子數(shù)量的上限時(shí),家庭將會(huì)在生育孩子的數(shù)量和撫育孩子的質(zhì)量之間進(jìn)行優(yōu)化權(quán)衡,若質(zhì)量培育成本相對(duì)降低,家庭將選擇通過培育孩子,以提高孩子的質(zhì)量來替代生育孩子數(shù)量。同樣,我們?cè)诘冖袅幸肫渌刂谱兞窟M(jìn)行敏感性檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果顯示人力資本變量系數(shù)的符號(hào)和顯著性都沒有發(fā)生變化,因此我們的研究結(jié)論是穩(wěn)健的。 以上實(shí)證檢驗(yàn)表明,社會(huì)保障部分地替代了家庭的養(yǎng)老,從而弱化了個(gè)人的生育動(dòng)機(jī),從長(zhǎng)期來說,社會(huì)保障制度的完善將引致生育率的降低。同時(shí),在生育政策約束下無法選擇孩子數(shù)量的上限時(shí),特定個(gè)人更愿意通過培育孩子,以提高孩子的質(zhì)量來替代生育孩子數(shù)量,從而提高自己的效應(yīng)水平。 2.社會(huì)保障與人力資本水平 接下來我們檢驗(yàn)理論部分的第二個(gè)結(jié)論,即社會(huì)保障可以提高人力資本水平的作用,為此我們對(duì)動(dòng)態(tài)面板模型進(jìn)行估計(jì)。對(duì)于動(dòng)態(tài)面板模型包含被解釋變量的滯后項(xiàng),導(dǎo)致解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)存在相關(guān)性,同時(shí)解釋變量可能存在內(nèi)生性。為此,我們采用廣義矩估計(jì)方法進(jìn)行分析,該方法能夠有效地克服內(nèi)生性問題。一般來講,廣義矩估計(jì)方法分為差分矩估計(jì)(DIF-GMM)和系統(tǒng)矩估計(jì)(SYS-GMM)估計(jì)。差分矩估計(jì)是先對(duì)模型求差分,然后用一組滯后的解釋變量作為差分方程的工具變量[18]。然而,Blundell和Bond(1998)[19]以及Bond等(2001)[20]等認(rèn)為,差分矩估計(jì)的估計(jì)量易受弱工具變量影響,從而產(chǎn)生有限樣本偏誤的問題。因此,Bond等(2001)建議使用系統(tǒng)矩估計(jì)而不是差分矩估計(jì)方法來估計(jì)動(dòng)態(tài)面板模型。鑒于此,本文主要采用系統(tǒng)矩估計(jì)方法估計(jì)結(jié)果。 關(guān)于社會(huì)保障對(duì)人力資本水平的影響,表3的第Ⅰ列檢驗(yàn)結(jié)果顯示,模型設(shè)定通過了Arellano-Bond二階序列相關(guān)檢驗(yàn)和Sargan額外工具變量的有效性檢驗(yàn),說明模型設(shè)定是正確的。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)社會(huì)保障系數(shù)顯著為正值,社會(huì)保障有助于提高人力資本水平。一方面,因?yàn)樯鐣?huì)保障政策部分替代了家庭養(yǎng)老,會(huì)間接增加家庭對(duì)孩子的教育投入從而提高了孩子的質(zhì)量;另一方面,社會(huì)保障增強(qiáng)了個(gè)人老年時(shí)候的保障預(yù)期,促使個(gè)人把更多的收入投入在孩子的當(dāng)期培養(yǎng)上。同時(shí),在公共教育投入配套的情況下,社會(huì)保障制度的建立和進(jìn)一步的完善增強(qiáng)了父母的利他主義精神而不是更多的為生兒養(yǎng)老的利己主義動(dòng)因,促使父母對(duì)孩子的人力資本投入力度,導(dǎo)致下一代人力資本積累的增加。這說明社會(huì)保障將子女的培養(yǎng)與個(gè)人養(yǎng)老保障聯(lián)系起來,從而在一定程度上增強(qiáng)了子女人力資本積累和父母養(yǎng)老保障之間的聯(lián)系。同樣,為考察實(shí)證結(jié)論的穩(wěn)健性,在表3的第Ⅲ列加入控制變量進(jìn)行敏感性分析。由第Ⅲ列檢驗(yàn)結(jié)果顯示,模型設(shè)定通過了Arellano-Bond二階序列相關(guān)檢驗(yàn)和Sargan額外工具變量的有效性檢驗(yàn),同時(shí)社會(huì)保障系數(shù)顯著性和符號(hào)都沒有發(fā)生變化,因此實(shí)證結(jié)論是穩(wěn)健的。 表3 社會(huì)保障與人力資本水平(系統(tǒng)矩估計(jì)結(jié)果) 注:上標(biāo)“***”、“**”、“*”分別表示1%、5%、10%置信水平;AR(1)和 AR(2)檢驗(yàn)的原假設(shè)均為不存在自相關(guān),Sargan檢驗(yàn)的原假設(shè)為工具變量的選擇是有效的。 同樣,為進(jìn)一步考察家庭在生育孩子的數(shù)量和撫育孩子的質(zhì)量之間進(jìn)行優(yōu)化權(quán)衡時(shí)孩子數(shù)量和孩子質(zhì)量之間的替代關(guān)系,在基準(zhǔn)模型的基礎(chǔ)上,我們?cè)诒?的第Ⅱ列引入人口出生率變量,同時(shí)我們?cè)诘冖袅屑尤肓丝刂谱兞窟M(jìn)行敏感性分析。由第Ⅱ列和第Ⅳ列檢驗(yàn)結(jié)果一致顯示出生率系數(shù)顯著為負(fù)值。這表明,當(dāng)在生育政策約束下無法選擇孩子數(shù)量的上限時(shí),對(duì)于特定家庭來說,培育孩子動(dòng)機(jī)將大于多生育孩子的動(dòng)機(jī)。 (三)長(zhǎng)期效應(yīng)的進(jìn)一步分析 以上實(shí)證分析主要考察的是社會(huì)保障對(duì)出生率和人力資本水平的短期效應(yīng),在一定程度上檢驗(yàn)了理論分析的結(jié)論。社會(huì)保障對(duì)出生率和人力資本水平的作用更多的是因?yàn)樯鐣?huì)保障使個(gè)人產(chǎn)生心理預(yù)期,從而引起生育孩子的動(dòng)機(jī)和培養(yǎng)孩子的動(dòng)機(jī)發(fā)生變化。因此,我們需要考察社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率和人力資本水平的效應(yīng)。本文采取社會(huì)保障變量滯后3年的移動(dòng)平均值作為刻畫社會(huì)保障預(yù)期的替代指標(biāo),以捕捉它對(duì)出生率和人力資本積累的長(zhǎng)期影響。社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率和人力資本水平效應(yīng)的回歸結(jié)果見表4。 表4 長(zhǎng)期效應(yīng)的進(jìn)一步分析(移動(dòng)平均過程) 注:上標(biāo)“***”、“**”、“*”分別表示1%、5%、10%置信水平。 由表4可以看出,社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率的長(zhǎng)期效應(yīng)也顯著為負(fù),同時(shí),加入控制變量進(jìn)行敏感性檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率的長(zhǎng)期負(fù)效應(yīng)依然顯著,這說明實(shí)證結(jié)論是穩(wěn)健的。通過與短期效應(yīng)比較發(fā)現(xiàn),社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率的長(zhǎng)期負(fù)效應(yīng)(-0.041)和社會(huì)保障對(duì)出生率的短期負(fù)效應(yīng)(-0.070)相差不大。一方面,社會(huì)保障和社會(huì)保障所產(chǎn)生的心理預(yù)期確實(shí)都會(huì)對(duì)出生率產(chǎn)生影響,但是二者對(duì)出生率影響差異不大;另一方面,由于受到政策性因素約束,社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率的抑制作用并不能完全體現(xiàn)出來。 但是,根據(jù)表我們可以發(fā)現(xiàn),社會(huì)保障預(yù)期對(duì)人力資本水平的長(zhǎng)期效應(yīng)顯著為正,加入控制變量之后,這種正效應(yīng)依然顯著,因此實(shí)證結(jié)論也是穩(wěn)健的。通過與短期效應(yīng)比較發(fā)現(xiàn),社會(huì)保障所產(chǎn)生的心理預(yù)期對(duì)人力資本水平的長(zhǎng)期正效應(yīng)為0.053,而社會(huì)保障本身對(duì)人力資本水平的短期正效應(yīng)為0.008。社會(huì)保障預(yù)期對(duì)人力資本水平的長(zhǎng)期正效應(yīng)是短期正效應(yīng)的6.6倍。由此可見,社會(huì)保障對(duì)人力資本的作用主要體現(xiàn)在社會(huì)保障所產(chǎn)生的心理預(yù)期的作用。 五、結(jié)論和政策建議 (一)主要結(jié)論 本文將社會(huì)保障預(yù)期納入到Diamond模型中來考察家庭代際之間的優(yōu)化選擇行為,在此基礎(chǔ)上,通過構(gòu)建計(jì)量模型實(shí)證檢驗(yàn)了生育政策的適度放松與社會(huì)保障制度的進(jìn)一步完善如何引致特定個(gè)人生育動(dòng)機(jī)的改變。本文的理論分析和計(jì)量回歸結(jié)果得出三個(gè)核心結(jié)論:第一,當(dāng)在生育政策約束下無法選擇孩子數(shù)量的上限時(shí),孩子數(shù)量和孩子的質(zhì)量之間存在著替代關(guān)系。對(duì)于特定家庭來說,培育孩子動(dòng)機(jī)將強(qiáng)于生育孩子的動(dòng)機(jī);第二,社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率具有抑制作用,因此,由于社會(huì)保障制度的進(jìn)一步完善,盡管生育政策的適度放松也并不必然引致出生率的明顯提高;第三,由于受到政策性因素的約束,社會(huì)保障預(yù)期對(duì)出生率的抑制作用較小,社會(huì)保障預(yù)期對(duì)個(gè)人優(yōu)化選擇更主要體現(xiàn)在對(duì)孩子的人力資本投入上,社會(huì)保障預(yù)期具有明顯提高人力資本水平的作用。 對(duì)于本文的研究結(jié)論,需要以下幾點(diǎn)闡釋:第一,本文考察的是社會(huì)保障預(yù)期作用而不是社會(huì)保障本身,社會(huì)保障對(duì)家庭行為的影響主要是社會(huì)保障對(duì)個(gè)人能產(chǎn)生安全心理預(yù)期,而社會(huì)保障本身的作用可能并沒有其所產(chǎn)生心理預(yù)期大。按照中國(guó)現(xiàn)行的政策,生育率與家庭收入、知識(shí)結(jié)構(gòu)、文化水平以及社會(huì)保障等因素相關(guān)度并不高。但是,由于當(dāng)前生育政策的放松,出于中國(guó)“養(yǎng)兒防老”的傳統(tǒng)觀念,人們便產(chǎn)生了生育的愿望。而社會(huì)保障能使人們對(duì)未來產(chǎn)生安全保障預(yù)期,即社會(huì)養(yǎng)老,因此,社會(huì)保障在一定程度上減弱了人們的生育動(dòng)機(jī)。第二,對(duì)于農(nóng)村來說,第一胎是女孩的家庭,還可以享受生育第二胎的政策。而社會(huì)保障所產(chǎn)生的安全保障預(yù)期,也使得家庭生育第二胎的意愿淡薄了。因此,從這個(gè)意義來講,社會(huì)保障預(yù)期具有抑制生育率的作用,即使生育政策的放松,也不會(huì)引致出生率的明顯上升。第三,家庭的生育決策并不是由個(gè)人主觀決定的,基于中國(guó)的國(guó)情,家庭的生育行為受限于政策性因素的約束,而這種約束使得社會(huì)保障預(yù)期對(duì)生育率抑制作用不明顯。從長(zhǎng)期來看,社會(huì)保障預(yù)期主要影響著生育率的增長(zhǎng)趨勢(shì),而不是增長(zhǎng)程度。因此,基于本文的研究結(jié)論,社會(huì)保障預(yù)期對(duì)個(gè)人優(yōu)化選擇主要體現(xiàn)在對(duì)孩子的人力資本投入上,而不是家庭孩子數(shù)量的選擇上(出生率)。 (二)政策建議 基于以上的研究結(jié)論,本文提出以下三點(diǎn)政策建議: 第一,政府需要進(jìn)一步完善、健全當(dāng)前的社會(huì)保障制度,使人們普遍對(duì)未來的養(yǎng)老、看病等問題產(chǎn)生樂觀、積極的預(yù)期,與此同時(shí),提高收入再分配水平,加強(qiáng)對(duì)老年人的基本生活保障,以抵銷市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的隨機(jī)沖擊對(duì)老年人帶來的負(fù)面影響,從而進(jìn)一步增強(qiáng)人們對(duì)未來保障的安全心理。 第二,政府也應(yīng)大力激勵(lì)企業(yè)特別是非國(guó)有企業(yè)拓展年薪業(yè)務(wù),支持有條件的非國(guó)有企業(yè)建立商業(yè)養(yǎng)老保障計(jì)劃,以提高員工保障水平,并鼓勵(lì)它們積極探索與本企業(yè)特征相匹配的養(yǎng)老年金保險(xiǎn)業(yè)務(wù),拓寬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域。 第三,由于我國(guó)社會(huì)保障體系的建立仍處于改革階段,目前的社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人帳戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度也是中國(guó)在世界上首創(chuàng)的一種新型的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,其本身也面臨一些問題,最主要表現(xiàn)為養(yǎng)老保險(xiǎn)雙軌制導(dǎo)致的養(yǎng)老金差距越拉越大。雖然國(guó)家對(duì)企業(yè)退休人員的養(yǎng)老金進(jìn)行了一系列連調(diào)措施,但養(yǎng)老金差距仍呈現(xiàn)繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì),因此縮小養(yǎng)老金差距也是政府需要解決的當(dāng)務(wù)之急。 人口問題夾雜著民族、文化、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)以及政策等各方面因素的復(fù)雜問題,社會(huì)保障在提高人口質(zhì)量方面發(fā)揮著積極作用。對(duì)未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言,社會(huì)保障增強(qiáng)了家庭對(duì)孩子進(jìn)行人力資本投資的動(dòng)機(jī),形成相對(duì)重要的人力資本積累,內(nèi)在地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展[1]。十八大報(bào)告提出,要統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè),要堅(jiān)持全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)方針,以增強(qiáng)公平性、適應(yīng)流動(dòng)性、保證可持續(xù)性為重點(diǎn),全面建成覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系。可以說,近十年來,在制度建設(shè)上堅(jiān)持“廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的方針,一個(gè)具有中國(guó)特色并覆蓋城鄉(xiāng)居民的新型社會(huì)保障體系已經(jīng)形成,并開始從試驗(yàn)性狀態(tài)走向定型、穩(wěn)定發(fā)展的新階段。這張世界上覆蓋人口最多的社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò),縱貫養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)、社會(huì)救助和福利等領(lǐng)域,有效發(fā)揮了社會(huì)建設(shè)“助推器”、“減震器”、“穩(wěn)定器”和“安全網(wǎng)”的作用。同時(shí),社會(huì)保障制度的建立,本身就是人類社會(huì)的一大進(jìn)步。它表明人類對(duì)自身的認(rèn)識(shí)和對(duì)社會(huì)發(fā)展的認(rèn)識(shí)達(dá)到了一個(gè)新的高度,其意義十分深遠(yuǎn)。 參考文獻(xiàn): [1] 蔡昉.中國(guó)的人口紅利還能持續(xù)多久[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài),2011(6):3-6. [2] 楊繼軍,張二震.人口年齡結(jié)構(gòu)、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度轉(zhuǎn)軌對(duì)居民儲(chǔ)蓄率的影響[J].中國(guó)社會(huì)科學(xué),2013(8):47-66. [3] Glomm Gerhard,Michael Kaganovich.Social Security,Public Education and the Growth inequality Relationship [J].European Economic Review,2008,52(6):1009-1034. [4] Michael J Pries.Social Security Reform and Intertemporal Smoothing [J].Journal of Economic Dynamics & Control,2007,31(1):25-54. [5] Michele Boldrin,Mariacristina De Nardiand Larry E. Jones.Fertility and Social Security [R].NBER Working Paper,2005,No.11146. [6] Isaac Ehrlich,Jinyoung Kim.Has Social Security Influen ̄ced Family Formation and Fertility in OECD Countries? An Economic and Econometric Analysis [R].NBER Working Paper,2007,No.12869. [7]Edgar Vogel,Alexander Ludwig,Axel B?rsch-Supan. Aging and Pension Reform:Extending the Retirement Age and Human Capital Formation [R].NBER Working Paper,2013,No.18856. [8] Hanushek E A.Publicly Provided Education [M].// Auerbach A,M Feldstein.Handbook of Public Economics. Amsterdam:North Holland Kemnitz A and B U Wigger,2002. [9] Bleakley H,F Lange.Chronic Disease Burden and the Interaction of Education,Fertility,and Growth [J].The Review of Economics and Statistics,2009,91(1):52-65. [10] 徐升艷,夏海勇.人口老齡化機(jī)制研究:基于生育率持續(xù)下降視角[J].人口學(xué)刊,2011(4):54-60. [11] 郭慶旺,賈俊雪,趙志耘.中國(guó)傳統(tǒng)文化信念、人力資本積累與家庭養(yǎng)老保障機(jī)制[J].經(jīng)濟(jì)研究,2007(8):58-71. [12] 李紹光.社會(huì)保障稅與社會(huì)保障制度優(yōu)化[J].經(jīng)濟(jì)研究,2004(2):48-56. [13] 于凌云,蔣玉石.養(yǎng)老保險(xiǎn)、人力資本的公共支出效應(yīng)研究[J].財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì),2008(2):63—68. [14] 郭凱明,張全升,龔六堂.公共政策、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與不平等演化[J].經(jīng)濟(jì)研究,2011(2):5-15. [15] 何立新,封進(jìn),佐藤宏.養(yǎng)老保險(xiǎn)改革對(duì)家庭儲(chǔ)蓄率的影響:中國(guó)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J].經(jīng)濟(jì)研究,2008(10):117-130. [16] 楊龍見,陳建偉,徐琰超.財(cái)政教育支出降低了人口出生率?[J].經(jīng)濟(jì)評(píng)論,2013(3):48-55. [17] 任強(qiáng),沃夫?qū)?人口密度和生育率:一項(xiàng)探索性分析[J].中國(guó)人口科學(xué),2003(5):1-10. [18] Arellano Manuel and Stephen Bond.Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations [J].Review of Economic Studies,1991,58(2):277-297. [19] Blundell Richard and Stephen Bond.Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models [J].Journal of Econometrics,1998,87(1):115-143. [20] Bond Stephen,Anke Hoeffler,Jonathan Temple.GMM Estimation of Empirical Growth Models [R].CEPR discussion paper,2001,No.13048. (本文責(zé)編:辛城)

- 中國(guó)軟科學(xué)的其它文章

- 美國(guó)、德國(guó)、日本氣候援助比較研究及其對(duì)中國(guó)南南氣候合作的借鑒

- 眾包社區(qū)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制設(shè)計(jì)

- “兩橫三縱”城市化地區(qū)的經(jīng)濟(jì)效率、環(huán)境效率和生態(tài)效率 ——基于混合方向性距離函數(shù)和合圖法的實(shí)證分析

- 人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、效率與績(jī)效相關(guān)性研究

- 全球科學(xué)論文產(chǎn)出和國(guó)際科學(xué)合作的時(shí)空演變格局分析

- 我國(guó)陸海統(tǒng)籌發(fā)展的戰(zhàn)略內(nèi)涵、思路與對(duì)策