西漢和機場高速公路氣象站資料質量評估

王 丹,高紅燕,馬 磊,黃少妮

(1.陜西省氣象服務中心,西安 710014;2.陜西省氣象臺,西安 710014)

?

西漢和機場高速公路氣象站資料質量評估

王丹1,高紅燕1,馬磊1,黃少妮2

(1.陜西省氣象服務中心,西安710014;2.陜西省氣象臺,西安710014)

摘要:從缺測、錯誤和可疑三個方面對2013年7月2日—2015年4月17日陜西省西漢和機場高速公路6個交通氣象站的風向、風速、降水、氣溫、地表溫度、相對濕度和能見度的逐小時資料進行質量評估。結果表明:該套資料的完整性較好,沒有超過1個月以上的重度連續型缺測,各氣象要素(不包括降水)資料的最高缺測率約為17%,最低缺測率約為2%;1 h降水量的缺測率約為0.2%,明顯低于其它氣象要素。該套資料的錯誤和可疑數據少,具有一定的準確性和可靠性,比較而言,相對濕度的錯誤和可疑數據最多,地表溫度次之,風向、風速沒有錯誤和可疑數據。

關鍵詞:高速公路;交通氣象站;逐小時資料;質量評估;陜西

近年來,我國氣象部門通過與政府、交通部門合作,在高速公路沿線建立自動氣象監測站[1],實時采集氣象資料,為開展公路氣象災害實時監測和預報方法研究奠定了基礎。為了使氣象站資料得到廣泛、深入的應用,必須對數據質量進行評估[2-6]。2013年7月,陜西省氣象局在西漢和機場高速公路各建成3個交通氣象站,可以對氣溫、降水、風向、風速、相對濕度、能見度、地面溫度等氣象要素進行逐小時觀測,填補了陜西省高速公路專業交通氣象監測空白。目前,關于西漢和機場高速公路6個交通氣象監測站數據的質量分析還未見報道,因此對2013年7月2日—2015年4月17日6個交通氣象站的監測數據質量進行評估,以便為交通氣象服務和科研工作者合理使用該套資料提供參考。

1資料與方法

1.1資料

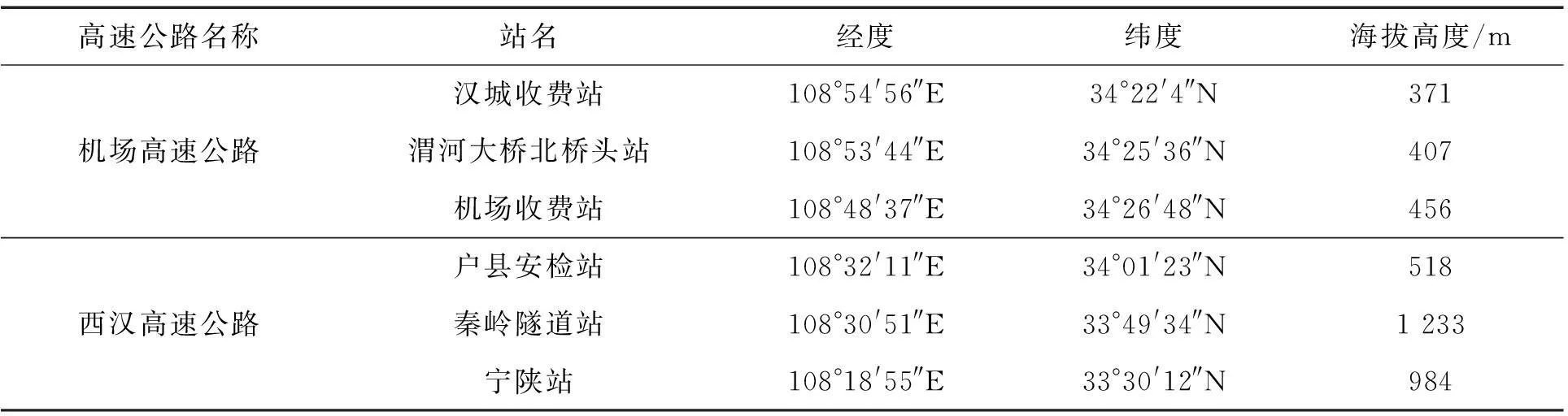

所用資料有兩類,一類為2013年7月2日19時—2015年4月17日18時機場和西漢高速公路6個交通氣象站的風向、風速、降水、氣溫、地表溫度、相對濕度和能見度的逐小時資料(即本次質量分析的研究對象),共15 695組數據,6個交通氣象站的名稱、位置和海拔高度信息見表1。另一類為6個交通氣象站50 km范圍內區(縣)級氣象站1976年1月1日—2006年12月30日日最高(低)氣溫、日最高(低)地表溫度、日最大風速的逐日資料和2010年1月1日—2014年12月31日氣溫、地表溫度、相對濕度、降水量的逐小時資料。

1.2方法

參考文獻[2-3]的質量評估方法,從缺測、錯誤和可疑三個方面對西漢和機場高速公路6個交通氣象站監測資料的完整性、準確性和可靠性進行評估。缺測數據的檢查,根據連續缺測值的數量(C),將缺測數據類型分為離散型(C<2)、輕度離散型(2≤C≤24)、中度離散型(24

表1 機場和西漢高速公路6個交通氣象站信息

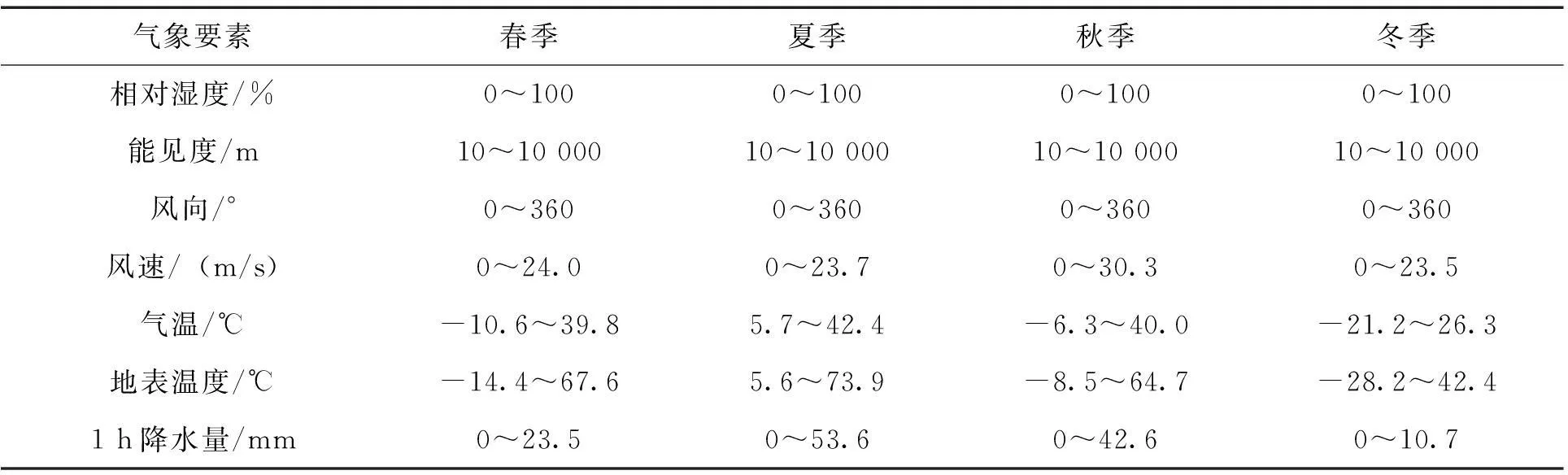

氣候極值檢查是基于氣候極端事件發生的可能性,將超過閾值的監測數據定義為可疑數據。氣溫、地表溫度、風速和1 h降水量的閾值通過對6個交通氣象站50 km范圍內區(縣)級氣象站歷史資料的氣候極值統計確定,相對濕度、風向、能見度的閾值參考資料處理的普適標準和高速公路交通氣象站測量范圍標準確定(表2)。

表2 各氣象要素逐季氣候閾值統計表

時間一致性檢查只對氣溫、地表溫度、相對濕度和能見度做分析。氣溫和地表溫度在連續6~11個(12個以上)非缺測數據保持定值或者在相鄰兩小時變化大于8 ℃(變化大于8 ℃且反位相變化)時定義為可疑(錯誤)數據。相對濕度在連續24~47個(48個以上)非缺測數據保持定值或者在相鄰兩小時變化大于50%(大于50%且反位相變化)時定義為可疑(錯誤)數據。能見度在連續6個以上非缺測數據保持低值(能見度小于1 km)狀態時定義為可疑數據。

為了進一步判斷可疑數據的正確與否,對可疑數據進行空間和內部一致性檢查。空間一致性檢查針對氣溫、地表溫度和相對濕度,利用交通氣象站50 km范圍內區(縣)級氣象站的監測資料,通過距離平方反比空間插值方法,計算被檢測數據的估計值,比較被檢測數據與估計值的差值,氣溫和地表溫度的閾值為3 ℃[2],相對濕度的閾值為20 %[3],差值的絕對值大于閾值則判定為錯誤數據,否則為正確數據。內部一致性檢查是檢查能見度與相對濕度、風速、降水等氣象要素的一致性[8]。對于能見度的可疑數據,參考文獻[9-11]能見度與相對濕度、風速和降雨強度的統計分析結果,定義當相對濕度在80%以上、最大風速小于4.8 m/s,或者1 h降水量在5 mm以上時,判定為正確數據,否則為錯誤數據。

2結果分析

2.1缺測數據的統計

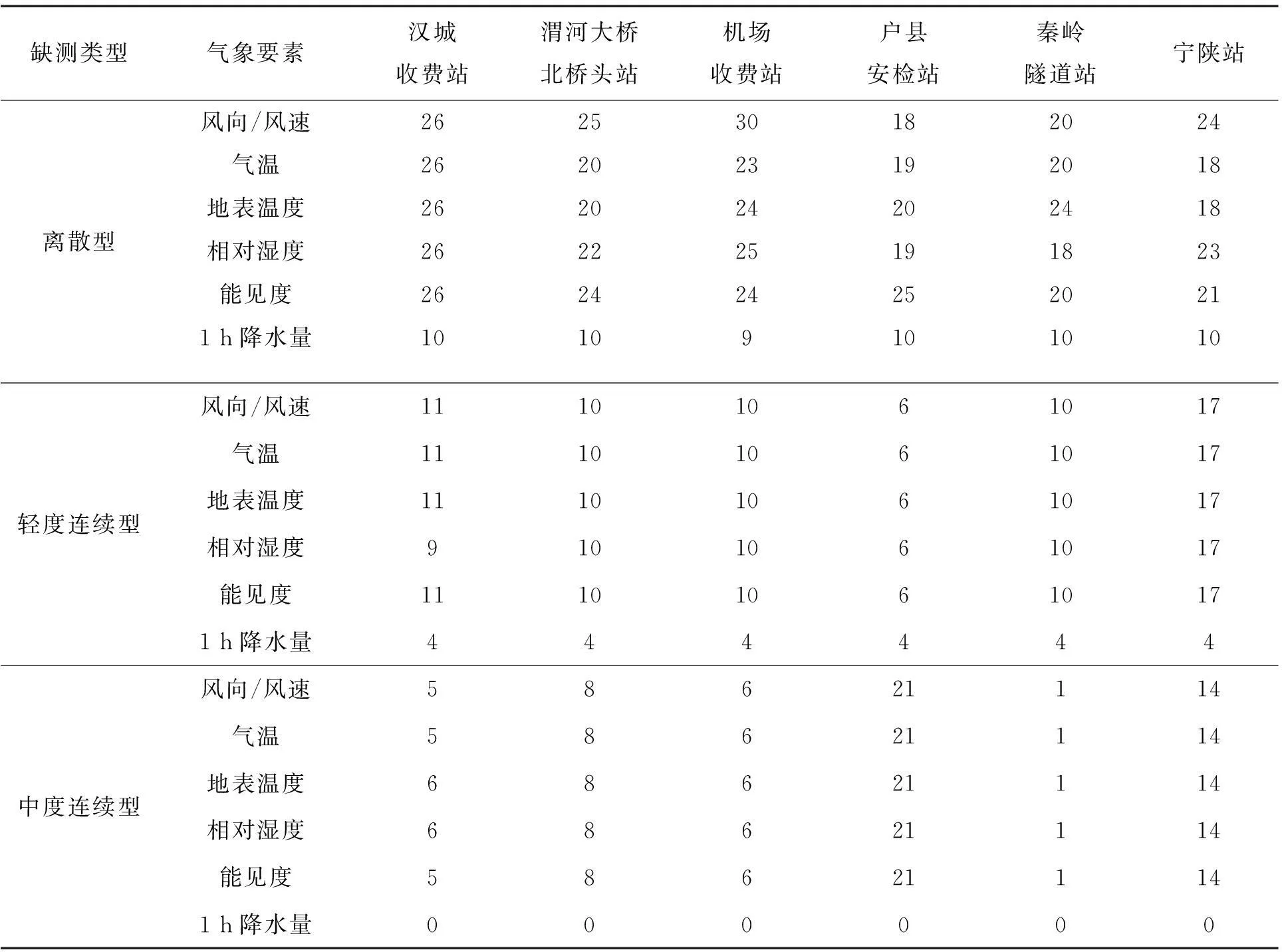

從缺測數據的統計結果(表3)來看,機場和西漢高速公路6個交通氣象站的風向、風速、降水、氣溫、地表溫度、相對濕度和能見度逐小時資料的完整性較好,各交通氣象站缺測數據的離散型缺測均小于30次,較其它缺測類型略偏多,輕度和中度連續型缺測較少,沒有重度連續型缺測。與其它氣象要素相比,1 h降水量的資料完整性最好,缺測數據只有離散型和輕度連續型兩類,數據缺測率約為0.2%。比較而言,戶縣安檢站的數據完整性較差,各氣象要素(不包括降水)的中度連續型缺測為21次,數據缺測率約為17%,其次為寧陜站,各氣象要素(不包括降水)的輕度和中度連續型缺測分別為17次和14次,缺測率約為10%。秦嶺隧道站的數據完整性較好,各氣象要素(不包括降水)的中度連續型缺測僅1次,數據缺測率約為2%。

表3 機場和西漢高速公路各站缺測類型統計 次

2.2可疑數據的統計

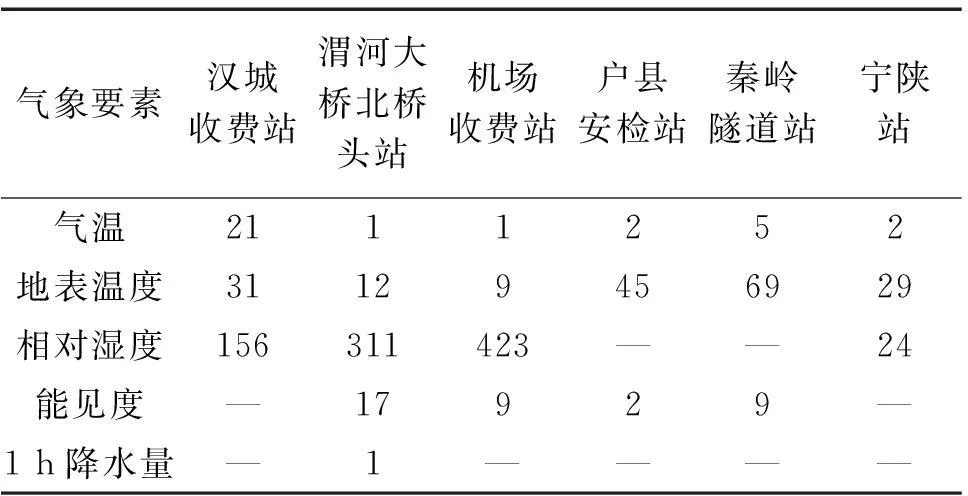

從可疑數據的統計結果(表4)來看,相對濕度的可疑數據多于其它氣象要素,并且,機場收費站的相對濕度可疑數據最多,有423個,約占有效監測數據的3%。氣溫、能見度和1 h降水量的可疑數據較少,其中,1 h降水量的可疑數據僅1個,風速、風向無可疑數據。整體上講,6個交通氣象站監測資料的可疑數據比例小,數據可靠性好。通過空間和內部一致性檢查對可疑數據做進一步判斷,相對濕度、地表溫度、氣溫、能見度和1 h降水量的可疑數據判斷為錯誤數據的比例分別為68%、50%、59%、41%和100%。

表4 機場和西漢高速公路各站可疑數據統計 個

注: “—”表示無可疑數據;風向、風速均無可疑數據。

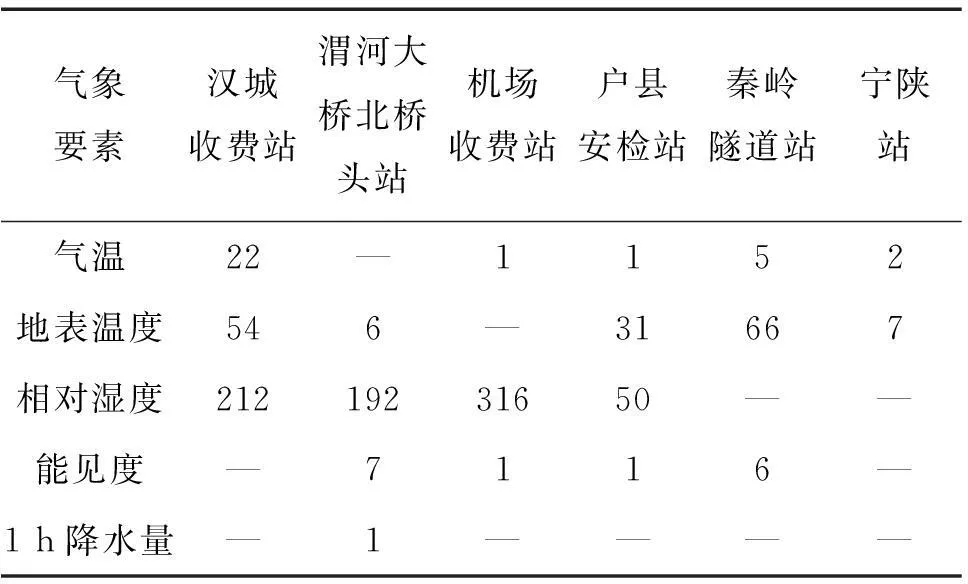

2.3錯誤數據的統計

從錯誤數據的統計結果(表5)來看,相對濕度的錯誤數據最多,其次是地表溫度,氣溫、能見度和降水的錯誤數據較少,風向、風速無錯誤數據。機場高速公路3個交通氣象站的相對濕度錯誤數據多于西漢高速公路3個交通氣象站,其中,機場收費站的相對濕度錯誤數據最多,有316個,錯誤率約為2%。漢城收費站和秦嶺隧道站地表溫度的錯誤數據較多,分別為54和66個,錯誤率分別約為0.3%和0.4%。整體上講,6個交通氣象站監測數據的錯誤率小,數據準確性較好。

表5 機場和西漢高速公路各站錯誤數據統計 個

注: “—”表示無錯誤數據;風向/風速均無錯誤數據。

3結論

(1)6個交通氣象站監測資料沒有超過1個月以上的重度連續型缺測,1 h降水量的數據缺測率明顯小于與其它氣象要素,約為0.2%。比較而言,戶縣安檢站的數據缺測率較高,約為17%;秦嶺隧道站的數據缺測率較低,約為2%。

(2)6個交通氣象站監測資料的可疑數據較少,其中,機場收費站的相對濕度可疑數據最多,約占有效監測數據的3%。另外,相對濕度、地表溫度、氣溫、能見度和1 h降水量的可疑數據判斷為錯誤數據的比例分別為68%、50%、59%、41%和100%。

(3)6個交通氣象站監測資料的錯誤數據較少,比較而言,相對濕度的錯誤數據最多,地表溫度次之,風向、風速沒有錯誤數據。

(4)整體上講,該套資料的完整性較好,具有一定的準確性和可靠性,可以用于交通氣象服務和科研工作。為了提高該套資料的數據質量,建議用戶使用前對原始數據進行訂正,例如,將跳躍型的錯誤數據替換為該數據前后相鄰時刻觀測值的平均值,通過距離平方反比空間插值方法將相鄰區(縣)氣象站資料插值到缺測交通氣象站上等。

[1]李迅,尹志聰,丁德平,等.高速公路氣象監測站的宏觀適用性[J].氣象科技,2013,41(2):372-377.

[2]楊萍,劉偉東,仲躋芹,等.北京地區自動氣象站氣溫觀測資料的質量評估[J].應用氣象學報,2011,22(6):706-715.

[3]楊萍,劉偉東. 北京地區加密自動氣象站數據的質量分析[J].氣象科技進展,2013,3(6):27-34.

[4]任芝花,余予,鄒鳳玲,等.部分地面要素歷史基礎氣象資料質量檢測[J].應用氣象學報,2012,23(6):739-747.

[5]曲曉黎,馬翠平,劉建文,等.高速公路路面氣象監測數據質量檢查方法[J].氣象科技,2012,40(2):203-206.

[6]高雪相,李惠,張紅娟. 陜西省2003年自動氣象站觀測資料質量評估分析[J].陜西氣象,2004(4):46-48.

[7]妙娟利. 時間和空間一致性在地溫數據質量控制中的應用[J].陜西氣象,2013(3):30-32.

[8]陳貝,徐洪剛,王明天,等.成樂高速公路大霧預報方法研究[J]. 高原山地氣象研究,2012,32(2):70-76.

[9]侯靈,安俊琳,朱彬.南京大氣能見度變化規律及影響因子分析[J].大氣科學學報,2014,37(1):91-98.

[10]孟凱,曲曉黎,趙娜,等.能見度氣象監測數據質量檢查方法初探[J].干旱氣象,2014,32(5):862-865.

[11]吳建軍,袁成松,周曾奎,等.短時強降雨對能見度的影響[J].氣象科學,2010,30(2):274-278.

包佳渺,李鵬飛,王曉萍,等. 鎮江地區閃電時空特征及相關性分析[J].陜西氣象,2015(6):22-25.

基金項目:國家自然科學基金項目(41075025),江蘇高校優勢學科建設工程資助項目(PAPD)

作者簡介:包佳渺(1986—),男,漢族,江蘇無錫人,在讀碩士研究生,工程師,從事雷電過電壓防護技術與氣象預報研究。

收稿日期:2015-06-17

文章編號:1006-4354(2015)06-0022-04

中圖分類號:P416

文獻標識碼:A