《水滸傳》的結構

劉慧儒

(一)

《水滸傳》的敘事布局,給人總的印象是一個亂。它既無《紅樓夢》賈府那樣井然的空間格局,也缺少類乎《西游記》的行旅主線,甚至連《三國演義》一分三、三合一那種相對松散的結構性敘述秩序也不具備。當然,梁山泊是個聚焦點,可敘述展開之時,它幾乎是空寨一座,待到一百余好漢先后上得梁山,故事就戛然而止了。群豪上梁山如谷壑奔競,眾流歸海,固然有跡可尋,但就各敘述單元而言,甚難找出其間的內在脈理。

金圣嘆對《水滸傳》研讀之細,可謂四百年獨步天下。他極言《水滸傳》為文“精嚴”,“字有字法,句有句法,章有章法,部有部法”。可是落實到文本層面,雄辯的他不免語焉不詳起來。所舉的“草蛇灰線”、“綿針泥刺”、“鸞膠續弦”諸法,計有十五條之多,講的不外修辭和敘事技巧,屬“字法”、“句法”,至多“章法”范疇,至于宏觀“部法”鮮有涉及。談到通篇布局,僅限于首尾呼應之類,如“石碣”三見,始于洪太尉放走妖魔,終于梁山排座次,中間石碣村三阮撞籌承前策后。凡此概論未免粗略,且與情節結構、文本肌理無太多關涉。

《水滸傳》整體布局究竟如何?二十世紀以來,關注這一問題的人不少。茅盾、聶紺弩等人認為《水滸傳》由單篇故事組成,缺乏“有機的結構”,即使肢解成獨立的中短篇小說也不會有“割裂之感”。后來又有人指出,全書以個人為線索的零散故事和梁山聚義大規模活動之間有著結構性關聯。他們把魯智深、林沖、武松等人的故事稱作“局部”、“小情節”、“橫向結構”、“折扇式的列傳單元”,把梁山聚義稱作“整體”、“大情節”、“縱向結構”、“群體性的戰役板塊”,認為兩者前后呼應、相得益彰。只是,一涉及故事比重與組接、敘事邏輯以及布局與主題的關系時,大都籠統以“綴段式”、“聯珠式”、“瓜蔓式”或“散點透視”作解。不錯,《水滸傳》故事的穿插銜接確實用了不少黏連技巧,事實上,古人對此也多有言及。說到全書結構,需要澄清的則是:那些零零散散的故事,其詳略隱顯、縱橫斷續與小說主題有無內在聯系?

(二)

要回答這一問題,不妨從兩個小角色入手:董超和薛霸。這兩個人物無足輕重,但寫得靈動難忘,作者顯然是傾注了不少精力,其間似隱藏著某種玄機。

董超、薛霸暗害林沖未遂,被高俅尋事刺配大名府,后來盧俊義判流刑,又由兩人解送。奇怪的是,董、薛押解林與盧,情節竟如出一轍:先是領取公文,押犯人至使臣房,回家收拾行裝,接下來被請到酒肆密談,收受銀錢,答應取所押流徒的性命。押送途中投宿店家,惡意燙傷流徒雙腳,摸黑起行,走到樹林詭稱想睡覺,將其縛于樹干,臨了說一通自我開脫的話,操起水火棍行兇。不單故事主線雷同,連支線也無二致:魯智深和燕青得悉公人密談,頓生疑竇,決定暗中護送,見機搭救。最后,魯智深用禪杖隔開董、薛的水火棍,燕青則發短箭射死二人。兩段文字,遣詞修辭也多有重復,如“揭取臉上金印回來(做)表證”(1981年版《〈水滸傳〉會評本》頁181/1136),“百沸/煎滾湯”(頁182/1137),“明年今日是你周年”(頁184/1138),“提/拿起水火棍(來),望著(……)腦袋/門上劈將(下)來”(頁184/1138),不一而足。

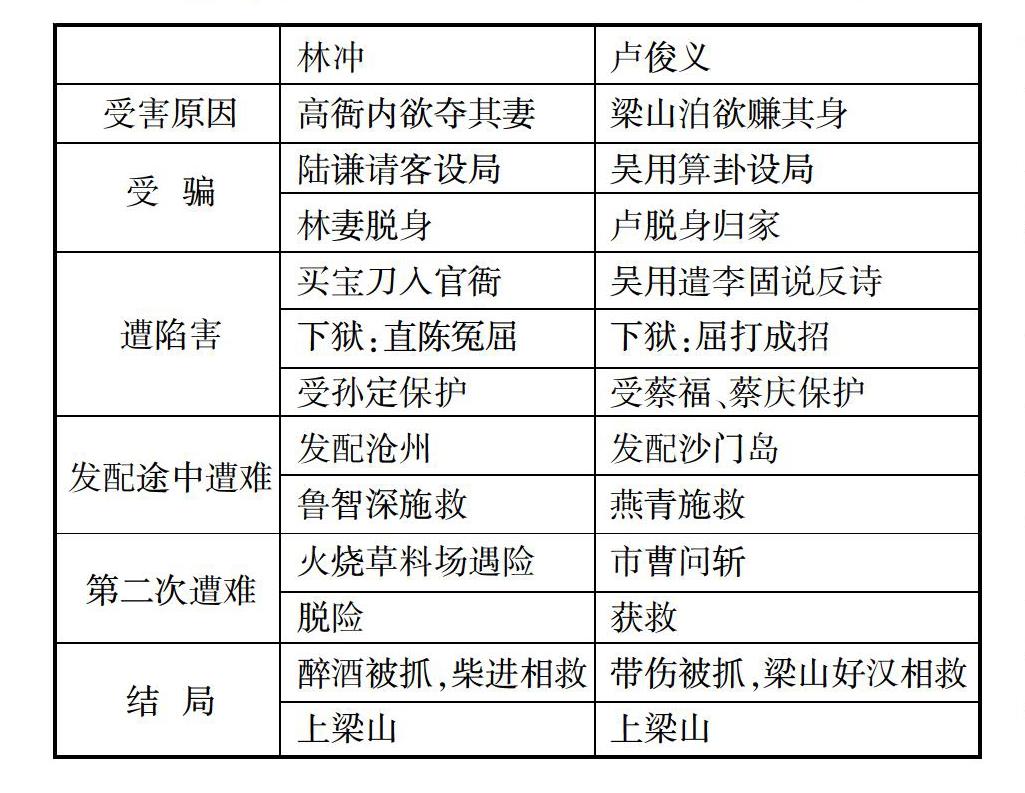

《水滸傳》中不難找出情節相似的段落,但像這兩處細節和語言都一一復制,通篇可謂絕無僅有。作者在處理相似場景時每每別出心裁,換個花樣,金圣嘆就稱許過作者有絕處翻新的本領。按說,解送盧俊義一節,想避免雷同,對施耐庵而言并非難事。但他何以偏偏不為呢?不僅不為,而且起用董超、薛霸,令其故伎重施。之所以這樣,恐怕是在提醒讀者關注兩處情節的同構性。順著作者的思路,我們對照一下林、盧故事的梗概,或可看出一些端倪來:

林沖和盧俊義為人安分守法,無奈被設局陷害,走投無路,最后上了梁山。讀者恐怕會問,小說既已成功敘述了林沖的故事,何以還要拉盧俊義來如法炮制一番?金圣嘆已經注意到兩者的同構性,稱之為“鎖一書之兩頭”,惜乎他沒有循著這一困惑追問下去,否則就會觸及《水滸傳》的核心問題。

《水滸傳》始于放走妖氣,終于罡煞排座,中間不外是各路好漢上梁山。人們習慣把落草籠統概括為“官逼民反”,但盧俊義不是,盧俊義和林沖的平行故事貌同實不同,從而點出了上梁山落草的異質性。

林沖是個端方慎行之士,與人為善,遇事克制。當高衙內非禮其妻時,他還勸魯智深“權且饒他”。野豬林獲救,反為加害于己的公人說情。盡管如此,還是步步見逼,不得不落草。林沖落草是因為社會剝奪了他甚至只是作為流徒的生存空間,梁山作為社會之外的飛地成了他最后的避難所。林沖上梁山是他與社會沖突不可調和的必然后果,他逃離無所不在的惡勢力,賦予了梁山正當性。

林沖是逼上梁山,盧俊義則是賺上梁山。盧俊義處境優渥,與社會本無沖突。其上梁山既非個人所愿,亦非社會所迫,純為山寨網羅所致。宋江的網羅理由是“寨中若得此人時,何怕官軍緝捕,豈愁兵馬來臨!”且不管這理由是否真實與正當(宋江壓根兒未因兵馬來臨發過愁),單看其網羅手段,與高俅、陸謙設計陷害林沖并無二致。宋江先是放話,說他極為傾慕盧某其人,不得之而不快,然后,罔顧盧俊義本人的意愿,假官府之手逼其就范。這一做法不比高、陸人道多少,唯一的區別在于宋江不欲置盧俊義于死地。宋江旨在賺盧,一如高衙內欲霸林妻。高家要殺人之夫而奪其妻,宋江則要滅人之志而奪其身。

逼上梁山和賺上梁山是罡煞聚集的兩極,一是因社會亟欲除之,一是因山寨必欲得之。林沖和盧俊義的命運正是這兩極最具代表性的個例。林、盧遭遇坎坷相似,折射出的卻是相反的梁山理念——消極梁山和積極梁山。消極梁山是接納落難英雄,積極梁山是有目的地施行獵頭計劃。消極梁山接受投奔者,人們主動而來,慶幸被接納;積極梁山羅致不愿來者,之所以羅致,是因為這些人有利用價值。消極梁山是一個與社會對立的世界,一個山寨化的社會;積極梁山則是社會的延伸,即社會化的山寨——當梁山的賺人手段與高俅之流不再有別時,梁山就不復為他者,成了社會的一部分。

在梁山重要人物中,林、盧分別是最初和最后上梁山的。一前一后,一逼一賺,作者花大筆墨(所謂“林十回”、“盧十回”,篇幅大率相當)以對比手法敘述兩人上山的曲折故事,不僅深化了上梁山的主題,也給了通篇小說一個宏觀框架:逼上梁山和賺上梁山作為罡煞聚集的兩極,為審視各路好漢上梁山提供了一個坐標。逼上梁山的好漢有魯智深、楊志、武松等,其故事大抵集中在前面;賺上梁山的好漢有李應、朱仝、徐寧等,他們的故事多在后面。從逼上梁山到賺上梁山暗示了一種發展趨勢。如果追問,上梁山何以從“逼”蛻變為“賺”,就逼近了小說敘述結構的中樞。

林、盧故事作為外圍大框架和小說中樞結構關聯非常密切,因為林、盧二人不僅僅是逼上梁山和賺上梁山的代表,同時也是“造王者”。林沖火并王倫,推晁蓋為尊,奠定了梁山事業的基礎,這是一條明線。盧俊義造王則是沿著一條暗線,作者沒有點破。盧俊義有造王之功,但初無造王之愿。事實上,他造王成功,全在于山寨中人對此毫無察覺,連他本人也懵然不知。

且看盧俊義是如何造王的。晁蓋死后,梁山泊陷入了空前的政治危機。本來,宋江作為副頭領已是山寨實際操權者,由他繼位順理成章,不會出現任何權力過渡的動蕩。不成想晁蓋臨終撂下這么一句話:“若那個捉得射死我的,便叫他做梁山泊主。”這話太令人意外了。晁蓋、宋江本是生死之交,彼此有救命之恩,宋江甫上梁山時,晁蓋曾主動讓位。晁蓋臨死遺囑,其言不善,分明是在阻止宋江繼位。這句話的厲害之處在于它無可更改。以前宋江與晁蓋意見相左時,每每徑直提出自己的主張,經人附和,遂成定議。這次晁蓋言訖而終,再無半點商量余地。

晁蓋的遺命給宋江出了個老大的難題。試想,宋江被閻婆這樣的老太太扭住都掙不脫,要捉史文恭,簡直是鬧笑話。于是,宋江遠兜遠轉打起了盧俊義的主意。盧俊義一上山,看似多出一位競爭對手,實則不然。把盧俊義塑造成一個有爭位潛力的假想敵,原來宋江與群雄之爭的格局就轉變為盧俊義與群雄之爭了。如此一來,群雄的角色也變了。本來與宋相爭,是各各為自己爭,現在與盧相爭,就莫名其妙淪為宋江的幫手了。群雄中不管哪位勝出,戰果都會歸宋江。盧俊義勝出也沒用,他本無意爭位,即使心存此想,群雄也不會臣服他的。議立晁蓋接班人本是一件嚴肅的事,可憑空冒出個盧俊義來,身不由己充當了攪局解套的工具,捉拿史文恭確定寨主的既定方針遂變成無謂的走過場——不管史文恭落入何人之手,晁蓋的遺愿注定要落空。

當然,沒有盧俊義,宋江八成也會得位。他的所謂“權居尊位”,時間一久,“從權”之名自然而然會變成“行權”之實。屆時,將無人撼得動他。問題是,有晁蓋的那句話在前,總有點兒名不正言不順。所以,作為造王者的盧俊義,其真實作用與其說是幫宋江得位,毋寧說是為他得位而正名。有盧俊義不自覺地唱雙簧,宋江就可以大演謙讓秀了。盧俊義活捉史文恭后,宋江不是力主他上大位嗎?盧俊義堅辭,宋江不是也并未順勢就位,而提議分打東平、東昌二府,以恭聽“天命”嗎?最后是“天命”讓他先攻下了東平府——攻打東昌府的盧俊義知趣地按兵不動——沒辦法,他宋江只好勉為其難居尊了。七拐八繞,早把晁蓋遺囑丟到了腦后。最后碣石天魁天罡名次一排,宋江的地位有了上蒼的加持,更加鐵板釘釘了。

盧俊義雖沒有像林沖那樣直接造王,但在梁山權力過渡時起了關鍵的作用。就像林沖為晁蓋清除了王倫一樣,他為宋江清除了晁蓋遺囑。林、盧二人一顯一隱,一主動一被動,為梁山完成了權力交替,從而決定了梁山的政治格局。從文本結構看,林沖奠定了梁山基業,盧俊義化解了梁山的合法性危機,一前一后,構成一個張力場。在這個張力場中,小說的中心線索也就變得清晰起來:伴隨著晁蓋影響力的式微,宋江迅速崛起。

(三)

宋江是《水滸傳》的核心人物,有人甚至把《水滸傳》稱為“宋江傳”。宋江的故事主要集中在所謂“宋十回”,這十回居于小說正中,其重要性自不待言。“宋十回”可以視為宋江的江湖發跡史,從中可見其影響力是如何急劇上升的。作為江湖人物,宋江武功也好,品行也罷,了無過人之處,然而一回回下來,他聲譽日隆,影響漸大,甚至在落草前已隱然成了江湖領袖。表面上看,這歸功于他“赒人之急,扶人之困”的義氣,可是縱觀宋江所作所為,殊難得出這樣的結論。

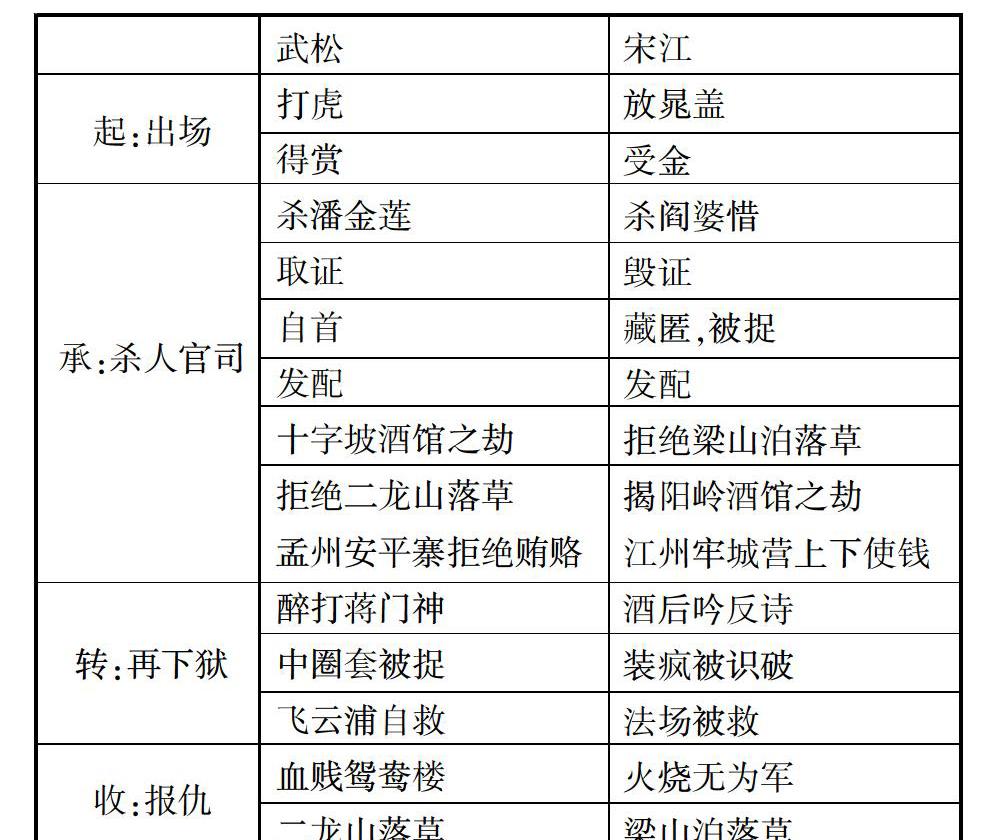

我曾在《宋江這個人》(見《讀書》2004年第5期)一文中提到,《水滸傳》語涉宋江時,往往出現兩個層次。對小說中大多數人物來說,宋江是個正面英雄,人們一聽到“及時雨”的名號,無不拜服甘供驅使。然在元敘述層面,宋江卻是另一副模樣。就在各路好漢拜服宋江之時,作者時不時用冷幽幽的筆調提示一下這些好漢認知上的偏差。小說人物和宋江的交接限于一時一地,容易被“義士”名頭瞞過,但讀者知道前前后后更多的事,可以對照識別。此外還有另一個參照系,可以反襯宋江,這就是敘述武松故事的“武十回”。“武十回”和“宋十回”關系密切而特殊:從形式上看,文字兩端互相穿插,仿佛打了兩個結,把宋、武故事擰在了一起;就內容而言,兩人的故事結構完全契合:

武松和宋江的故事,起承轉合,形式上節節對應,銖兩悉稱。兩人都是開頭做了一件大事:一是打虎,一是放晁蓋。打虎是英雄行為,武松樂得指認死虎,講打虎過程;放晁蓋是奸雄作為,做時偷偷摸摸,事后諱莫如深。打虎靠的是硬碰硬的拳腳功夫,所攜哨棒一開始就折斷丟開,凸顯武松不討巧、不假于物的壯士本色。而宋江放晁蓋玩的卻是花花太極拳。當他聽到何濤要抓捕晁蓋時,附和說晁蓋是“奸頑役戶”,“本縣內上下人沒一個不怪他”,以騙取信任。再利用何濤的信任拖延時間,讓官府的捉晁計劃告吹。武松打虎是在無人處,但馬上傳揚開來,“哄動了那個縣治”;宋江放晁是在人稠處,周旋于何濤、茶博士和伴當之間,騎馬穿街,“慢慢地離了縣治”給晁蓋報信,做得密針細線,神不知鬼不覺。打虎在于行,放晁在于言,一實一虛。另外,打虎在景陽岡,放晁在東溪村,兩個地名一陽一陰涉筆成趣,似在暗示兩件大事本質上的不同。

打虎與放晁也體現出武松和宋江的稟性之別。武松打虎時,驚就是驚,慌就是慌,神威就是神威,手腳酥軟就是手腳酥軟,困乏就是困乏,無時無刻不是真性情的流露;宋江放晁時,罵晁是蒙,不引見知縣是欺,說“分撥家務”是誑,讓巡捕稍等是騙。為穩住何濤抽身去報信,他隱瞞了所有實情,所吐之言也無一句不假。待他私放晁蓋回來,立刻做出一副慎之又慎的樣子:把何濤直引到知縣書案邊,并叫掛上回避牌,讓人覺得他最擔心泄密。

宋江和武松命運的轉折點是殺人官司。殺閻婆惜和殺潘金蓮初看似無可比,實則暗合之處頗多。兩個女人都好淫,閻婆惜向宋江輸身,但鄙棄其人而另結新歡;潘金蓮是勾引武松被拒,然后移情西門慶。宋江納妾之初,“夜夜與閻婆惜一處歇臥”,比及殺人時,了無一絲念舊之情;武松在拒絕潘金蓮挑逗時,當即正言相告,若讓他遇上沒人倫的事,“眼里認得是嫂嫂,拳頭卻不認得是嫂嫂”。宋江有始無終,武松則是一以貫之。

再看殺人過程。宋江、武松原本都無意行兇,蓋因事由湊巧,最終鬧出了人命。宋江的通匪物證被扣,情勢雖急,仍無傷人性命之必要,只消奪回招文袋銷毀證據便可化險為夷。無奈這個“學得武藝多般”的主兒“舍命的奪”也奪不回來,于是萌生了殺人之念。武松得悉潘金蓮毒死乃兄,也僅是報官而已。只緣知縣不準所告,念兄仇難報,才決定私了。如果說宋江殺人是怕驚動官府,那么,武松殺人卻是因為官府不肯作為。前者是為躲避刑罰而更嚴重地犯法,后者則是因執法者枉法不得已自己執法。武松殺潘金蓮,先收集證據,再訴諸官府,在手刃兇手祭兄時,有伏辯,有證人,而且事后立即投官自首。雖系越權私刑,但行事坦蕩,有理有節。反觀宋江殺閻婆惜,先是求情,求情不成,許諾,許諾不成,搶奪,搶奪不成,遂起殺機。也就是說,先耍嘴皮,再使拳腳,文武兩招都不靈,最后只好借助兇器,行兇后急急逃避法網。閻婆惜即使通奸,也罪不當死,她偶獲宋江通賊證物,借此要挾,充其量是想狠敲宋江一竹杠。宋江倘能使她相信自己會信守諾言,即使變賣家產也會交付所索黃金一百兩,那么,他們約好一手交錢,一手交證物,也不至于出事的。鬧到爭奪招文袋的田地,說穿了,是閻婆惜不相信宋江會兌現其承諾。對一個江湖人士來說,弄到連枕邊人都不信自己言出必行,情何以堪,更不要說揎拳捋臂和一個弱女子爭奪了。退一步講,就算這是情急無奈之舉,只消把證物搶來銷毀,任閻婆惜去告官,空口無憑,也不足為患。要命的是,在這場不體面的搶奪戰中,聲稱“愛習槍棒”的男子漢竟絲毫占不了上風,再無回旋余地,只好行兇滅口。仔細想想,閻婆惜之死無他,乃是須眉不敵巾幗所致。這般怪事,相較于武松殺潘時人神共鑒的坦蕩,不僅窩囊,而且齷齪。

同是犯下命案,武松鳴官自首,宋江則銷聲藏匿。后來被捉,宋江和武松一樣發配。到了發配地,宋江到處塞錢,武松不屑賄賂,反求速刑,不愿寄下棒杖。第二次下獄,武松因為打蔣門神,宋江因為題了反詩。同是酒后所為,情形也不一。醉打蔣門神是武松受施恩之請,且不管施恩為人如何、優待武松動機如何,至少他識英雄,敬重英雄,從武松的角度看,報答施恩乃義之所在,無可推托,雖則為此付出了遭陷入獄的代價。宋江題反詩卻是酒后流露出“潛伏爪牙忍受”的內心糾結,宋江要報的是“冤仇”,與武松報恩大異其趣。宋江刺配他鄉,是自作自受,不知這“冤仇”二字從何說起。他言必稱忠君,潛意識里的“凌云志”卻是要賽過殺人如麻的造反者黃巢。

最后的報復也有一定的可比性。武松血濺鴛鴦樓,除手刃仇人外,還有家屬從人十余口,未免濫殺。宋江火燒無為軍,說是“只恨黃文炳那賊一個”,吩咐手下不要與其兄“黃面佛”為難,也“不可分毫侵害百姓”,聽起來似較武松人道。可就在那個月白風靜之夜,宋江一幫人將黃文炳滿門斬殺,斷送了大小人命四五十條。既然報復與黃文炳之兄無干,那么,四五十口婦孺又何辜之有?再說,黃文炳與張都監不同,并未構陷害人,只是報告分析了宋江的反詩,其后拆穿其詐瘋逃刑的騙局而已。宋江的死罪,這一次也純系自找。己蓄異志,反誣他人,借言報仇,荼毒無辜,比之鴛鴦樓上的腥風血雨實有過之。

宋江和武松經歷相似,但為人行事迥異。武松處處顯露真性情,宋江每每遮遮掩掩,讓人捉摸不透。武松始終如一,宋江見風使舵。武松一諾九鼎,宋江多番食言。宋江的一大長處是樂施濟眾,然計其全部所施,也沒有武松一次轉手送給獵戶們的一千貫打虎賞銀多。那些如閻婆、唐牛兒被他坑害之人,理應救助,他卻分文未給。唐牛兒和鄆哥的情況有些相似。鄆哥給武松作證耽誤生意養活老爹,武松流配上路還不忘饋銀,而助宋江逃身被當作替罪羊刺配軍州的唐牛兒,其下落如何,有著“及時雨”美譽的宋江卻不曾過問。宋江跟武松對應之多,連武松酒量大而宋江多吃幾口魚便“瀉了二十來遭”的細節都兼顧到了。武松這面明晃晃的鏡子,照得宋江無所遁形。

(四)

回到《水滸傳》的結構。“林十回”和“盧十回”構成群雄上梁山的大框架,為檢視落草原因和山寨性質提供了一個清晰的張力場。有了這個張力場,讀者目光就會聚焦在處于小說中樞的“武十回”和“宋十回”。這兩段文字交疊而又彼此映射,闡明了什么才是好漢行徑。《水滸傳》是一部好漢史詩,但小說中找不到哪個故事可算作中心事件。從上面的分析可以看出,小說真正的中心并非一般意義上的情節高潮,而是武松和宋江的人格對比,兩人截然不同的處事信條和行為方式,重筆勾勒出好漢與非好漢之別。出人意表的是,恰恰是那個各項好漢指標都遠不及格、在武松光彩映照下甚至顯得有些卑瑣的宋江,反倒成了梁山群豪之首。這無疑是《水滸傳》最為發人深思之處,這也是小說的深刻所在。