小范圍放水試驗在華北型煤田礦井防治水中的應用

李凱

摘要:針對范各莊礦北翼采區水文地質條件復雜的問題,通過對小區域水文地質條件的探查和分析,采用井下放水試驗的方法,查明區域水文地質條件及各含水層間的水力聯系。

關鍵詞:奧灰水;放水試驗;水害;華北型煤田;水質化驗

引言

范各莊礦屬于華北型煤田,該礦2120(3)工作面位于北翼塔坨向斜區,工作面下部直接充水含水層為12煤底板砂巖裂隙承壓含水層,該含水層下部為K3及奧灰強含水層。該區域水文地質條件十分復雜,如果采面底板存在隱伏導水構造導通奧灰強含水層,后果不堪設想。因此有必要查清該區域水文地質條件及各含水層間水利聯系。

1.試驗過程

本次范各莊礦放水與連通試驗共有觀測孔18個,其中地面觀測孔3個,井下觀測孔15個,放水試驗分為二個階段進行。

第一階段放水試驗從1月22日15:00開始,開探11孔放水,至1月26日10:00第一階段放水試驗結束,共歷時91小時。第二階段放水試驗從1月26日10:00開始,打開探10、探11孔同時放水,至29日16:30結束,共歷時78.5小時。29日16:30第二階段放水過程結束后,總放水量10835m3,同時關閉探10、探11兩個放水孔,開始水位恢復期間的觀測。至2月2日16:00水位恢復穩定,放水試驗結束,共歷時95.5小時,放水實驗總共用時11天零1小時。

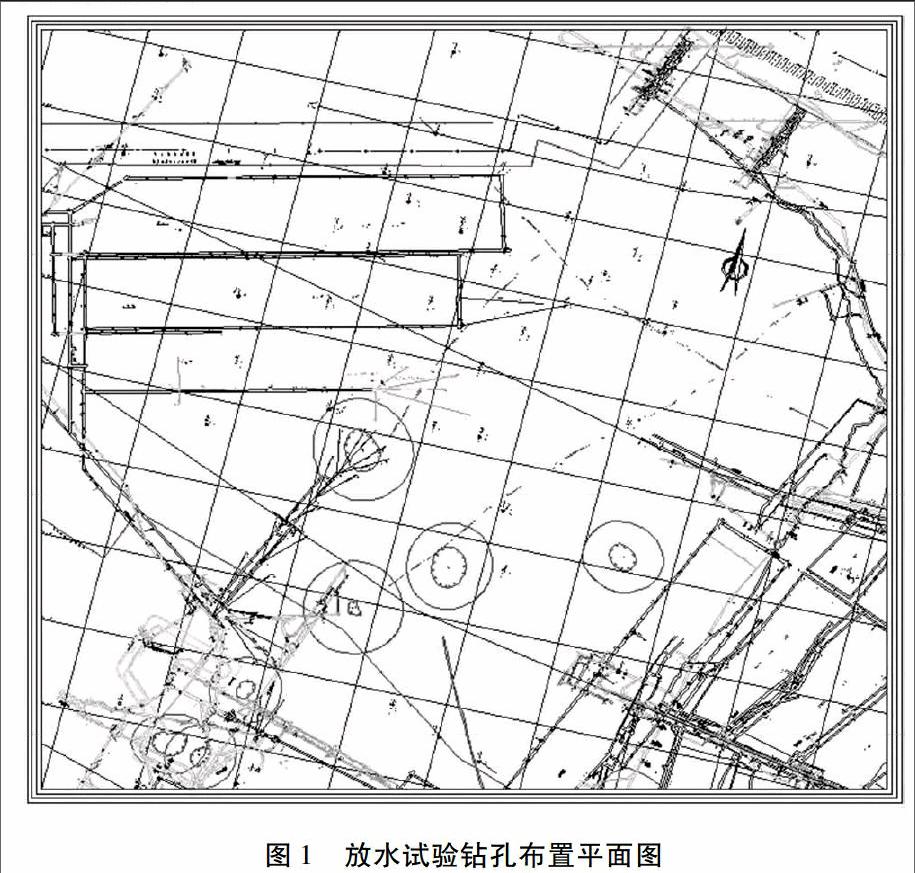

放水試驗的放水孔及觀測孔分布見下圖1,其中主要放水孔有2個,分別為2120(3)運道625m迎頭處探10、探11,在圖上以黃色圓圈表示,并插有三角形藍色的旗子,主要觀測孔有18個,分別為2120(3)運道200m鉆窩內探1、探2、探3、探4孔,400m鉆窩內探13、探14孔,515m鉆窩內探17孔,625m迎頭處探5、探6、探7、探9、探12孔,北翼露頭區域沖14、J17孔,井口區域2-17、K下3、O14孔,用綠色圓圈表示。

圖1 放水試驗鉆孔布置平面圖

2.放水試驗分析過程

2.1奧灰水分析

本次試驗放水過程中,每班對放水孔水質進行化驗,未發現NO3-,探10、探11、探17孔水質對比208平7孔水質明顯有區別;本次試驗過程中,地面奧灰含水層觀測孔O14孔水位無明顯變化,綜合可得2120(3)區域12煤底板含水層水無奧灰水參與。

2.2K3水分析

本次試驗K3含水層觀測孔有兩個,分別是探17孔和K下3孔,其中探17孔12煤至14煤段經注漿封堵,為純K3含水層水,K下3孔為混合水。

第一階段放水探17孔水位前8小時不降反升,影響時間約為9小時30分鐘,放水過程中水位不穩定,上下波動,第一階段放水結束水位降深9.12m;K下3孔水位影響時間約為7小時10分鐘,放水過程中水位逐步下降,第一階段結束時水位降深11.2m。第二階段放水探17孔水位在探10孔打開后,立刻降低4m,且在放水過程中逐步下降,第二階段放水水位降深16.8m;K下3孔水位逐步下降,第二階段放水水位降深4.1m。

水位恢復階段,前8小時探17孔水位恢復13.7m,恢復初始時間20分鐘,K下3孔水位恢復1.02m,恢復初始時間5小時5分鐘,最終恢復水位探17孔比K下3孔高50米左右。

綜合分析可知,2120(3)區域12煤層底板含水層水幾乎不接受K3含水層越流補給,僅通過探10孔導通部分K3含水層水。2120(3)區域K3含水層水位較井口區域高50米。

2.312煤底板水分析

本次試驗12煤底板含水層觀測孔有14個,分別是探1、探2、探3、探4、探5、探6、探7、探9、探12、探13、探14、2-17、大巷探4和地面J17。

該區域12煤層底板砂巖含水層水力聯系密切,徑流條件好,探11、探10孔放水時,周邊鉆孔水位均反映靈敏,下降速度快;關水后,水位恢復快,同時通過總放水量10835m3計算平均放水量為1.06m3/min,最終穩定時探11孔和探10孔總涌水量為1.09m3/min,分析可知,該區域12煤層底板含水層橫向補給量穩定約為0.94m3/min,探10孔受底部K3含水層補給量約為0.12m3/min。水位恢復階段,北翼大巷探4孔恢復比井口區域2-17孔快。

通過最終水位恢復值,可看到水力梯度由高到低順序依次為北翼大巷探4、探10、探12、探14、探6、探11、探9、探13、2-17、探1。

結論:2120(3)面區域12煤底板至14煤頂板含水層觀測孔水位降深93.3m-120.9m,水位呈平盤狀下降,降深明顯,反映了該地段水力聯系良好、補給水量較小的特點。放過過程中放水量由1.35m3/min衰減為1.09m3/min,水量衰減了19.2%,靜儲量的消耗。說明了2120(3)工作面區域內無奧灰水參與,不存在垂向補給通道,奧灰強含水層對工作面回采施工無水害威脅。

參考文獻:

[1]張平卿.平頂山礦區灰巖水區域治理實踐[J].煤礦安全,2013,44(10):146-170.

[2]李金凱,等.礦井巖溶水防治[M].煤炭工業出版社,1990:45-60.

[3]薛禹群,朱學愚.地下水動力學[M].地質出版社,1979,120-160endprint