借鑒發達國家『特殊手段』加快東北產業升級

文 郭矜 遼寧社會科學院助理研究員、博士

借鑒發達國家『特殊手段』加快東北產業升級

文郭矜遼寧社會科學院助理研究員、博士

世界著名經濟學家波特在《競爭優勢》一書中講:全球新的價值鏈在不斷地進行構建。產業的集合體在全球設計、生產、銷售、發送和輔助產品在全球空間再配置也隨之進行。由此,新的競爭優勢在組織規模、地理分布和生產性主體三個維度,一直動態變化和重新界定。正因為對這種規律有著深刻的認識,所以世界發達國家長期以來一直高度重視產業升級。

二戰結束以后,發達國家經歷了四次重大產業調整。第一次是20世紀50年代,美國率先發展半導體、電子計算機、通訊等技術密集型產業。與之相伴隨,它們將鋼鐵、紡織等產業向日本、韓國等國家轉移。第二次是20世紀60-70年代,經歷了兩次石油危機,西方發達國家將鋼鐵、造船、汽車等產業轉移到新興工業化國家,重點發展新興產業和知識密集型產業。上個世紀90年代,這些國家開始第三次產業提升,向高附加值產業進軍,發展以信息技術為核心的新經濟,尤其是推動金融、保險及其他現代服務業發展。第四次是當前美國等國提出的再工業化,特別是金融危機后,把推進產業結構高級化和重歸制造業作為目標。從總體說,這些國家的努力都取得了很好效果,使它們在全球新的競爭中占據著主動。

東北老工業基地急需產業升級

東北老工業基地是中國最大的裝備制造業和原材料工業生產基地,是國內工業綜合實力最強的區域經濟體之一,在國家經濟建設全局中具有突出重要的戰略地位。在全球發展變化中,新的產業競爭開始時,東北傳統產業所占比重較大,產業升級任務很重,發展的不確定性明顯增強。特別在進入21世紀后,全球電子信息技術、互聯網等技術快速發展,將人類社會帶入信息和知識經濟時代。互聯網的出現將全球虛擬連接,改變了人們的觀念與生活方式。技術進步對世界經濟產生了巨大影響。處于經濟全球化和后金融危機的背景下,發達國家、新興工業化國家和中國一些發達區域都在規劃未來的產業定位,構建自身的持續競爭優勢。

如果說中國改革開放之初,由于體制機制、歷史包袱等原因,東北失去了產業升級機會,那么在全球新一輪技術革命即將到來時,東北就應抓住新的發展機遇,迎接新的挑戰,在全球新的價值鏈逐漸形成中,占據自己優勢位置。為此,東北要按照產業升級的客觀要求,注重創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本,完成從制造業大省向制造業強省轉變。

從目前看,東北各級政府已經意識到產業升級的重要性,并有意識地規劃和促進其發展。應該說,這項工作受體制機制、市場環境、產業基礎,尤其是推動政策的影響,效果不理想。從遼寧省來說,新興產業在整個產業中的比重不到20%,產業競爭優勢不斷消失。為此,學習發達國家的推動政策,在東北產業升級過程中是必要和有效的。

發達國家產業升級的有效對策

一是財政支持。發達國家產業升級政策的重點傾向于培育高技術產業。政府最常采用的政策是財稅政策。如,美國聯邦、州、市政府在制定當年財政預算時,都把技術開發費用作為重要的一部分給予特別支持。各級政府還設立產業升級基金,支持企業技術開發和合作研究,制定技改投資抵免所得稅等方式,對產業升級企業技術創新活動進行激勵,最終達到產業升級目的。

二是金融扶持。發達國家產業升級強調金融機構的推動作用。如美國政府對于高技術企業研發活動給予貸款利率優惠,同時還為產業升級提供融資擔保。常見的做法是,通過美國中小企業管理局等機構向中介機構提供資金,再由中介機構向企業發放貸款,用于企業技術創新。這種貸款利率很低,但前提是必須用于技術開發和企業創新項目。

三是政府采購。為扶持本地區產業升級,一些發達國家在微觀層面上直接介入產業活動。法國采用政府采購的方式,對本地區高新技術企業進行扶持。法國高技術企業生產的大部分產品,最初大都由政府直接采購,這為企業提供了生存、成長的土壤。

四是教育培訓。產業升級需要充足的人才支撐,德國、日本等政府不斷發揮“看得見手”的調節作用,制定相應政策措施,如設立多種獎勵,建立一系列公共培訓機構和合作研發機構,鼓勵培育高水平人才,為產業升級提供人才保障和奠定堅實的人力資源基礎。可以說,一個國家和地區產業升級能夠迅速發展,與政府采取的人才推動政策有關。

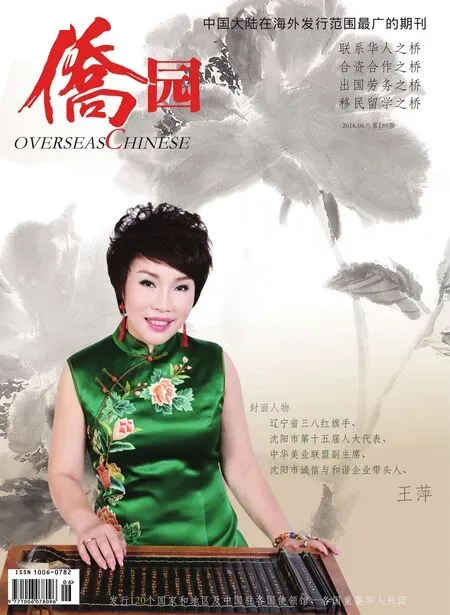

僑園