內蒙古通遼地區播種期與密度對蒙啤麥3號大麥的產量效應分析

包海柱,徐壽軍,呂二鎖,張鳳英,劉志萍,張 穎

(1.內蒙古農牧業科學院,內蒙古呼和浩特010031;2.內蒙古民族大學,內蒙古通遼010045;3.呼和浩特市環境科學研究所,內蒙古呼和浩特010021)

內蒙古通遼地區播種期與密度對蒙啤麥3號大麥的產量效應分析

包海柱1,徐壽軍2,呂二鎖1,張鳳英1,劉志萍1,張 穎3

(1.內蒙古農牧業科學院,內蒙古呼和浩特010031;2.內蒙古民族大學,內蒙古通遼010045;3.呼和浩特市環境科學研究所,內蒙古呼和浩特010021)

以蒙啤麥3號大麥為供試材料,在通遼市進行播種期、密度處理栽培試驗。結果表明,通遼地區蒙啤麥3號以3月29—4月19日播種、密度以30萬~40萬株/667 m2為宜;在4月4日播種,且密度為40萬株/667 m2條件下,蒙啤麥3號在通遼地區可實現理論產量422.9 kg/667 m2。

蒙啤麥3號;播種期;密度;產量

期,為該品種在通遼地區的大面積推廣提供科學依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

供試大麥品種為蒙啤麥3號(千粒質量為41.0 g,發芽率為95 %),該品種由內蒙古農牧業科學院選育;施肥水平為:磷酸二銨(P2O5:46%)17.5 kg/667 m2,尿素(N:46%)10.0 kg,播種前結合整地一次性施入。

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗設計。試驗地設在內蒙古民族大學試驗農場。試驗采用AB兩因素裂區設計,A因素為播種期,設6個處理水平,分別為3月29日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、5月3日;B因素為密度,設4個處理水平,分別為25萬、30萬、35萬、40萬株/667 m2。共計24個處理組合。每一個處理小區種10行、行長5 m、行距0.25 m、小區面積12.5 m2,小區間距0.5 m,設2次重復。四周設保護行2.0 m。田間管理同當地大田生產。

1.2.2 測定指標。測定指標主要包括單位面積產量(kg/667 m2),千粒質量(g),籽粒干基蛋白質含量(%),采用LI-6400(USA)光合儀測定灌漿期的光合參數。

2 結果與分析

2.1 蒙啤麥3號產量對播種期與密度的響應

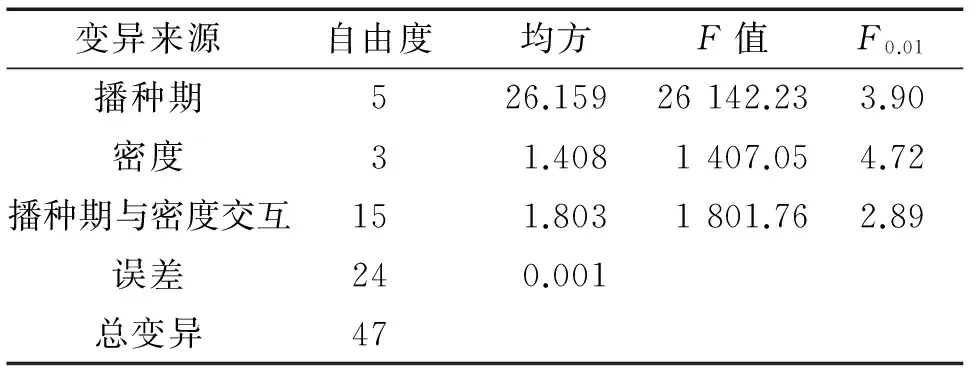

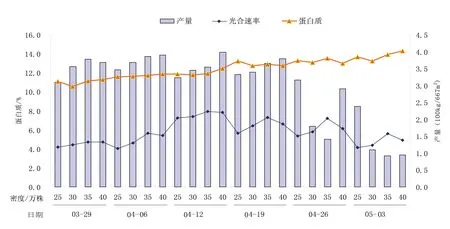

不同播種期與密度作用下,產量變化的方差分析見表1,由表1可知,播種期、密度及二者互作均能引起產量差異,并達0.01極顯著水平。24個處理的產量表現見圖1,24個處理中,產量變幅在91.7~397.9 kg/667 m2,產量極差達306.2 kg/667 m2,其中以播種期4月12日,密度40萬株/667 m2的產量最高,以播種期5月3日,密度35萬株/667 m2的產量最低。在24個處理中,5月3日播種期處理的4個密度的產量均低于300 kg/667 m2,表明該地區5月3日后播種不易獲得高產。產量≥350 kg/667 m2的處理共有10個,其播種期涵蓋在3月29—4月19日,密度范圍為30萬~40萬株/667 m2,表明該地區適宜的播種期為3月29—4月19日,密度為30萬~40萬株/667 m2(圖1)。

另外,對試驗處理進行多元擬合可得方程(產量、播種期、密度)如下:

Y=754.31+18.63X1-33.39X2-0.38X12+0.62X22-0.35X1X2(X1為播種期因子,X2為密度因子,Y為產量,相關系數r=0.93,決定系數R2=0.86)。經方程求解,可知播種期在4月4日,密度40萬株/667 m2時,可實現理論產量422.9 kg/667 m2。因此,在通遼地區,結合農時,于清明前后播種,保苗40萬株/667 m2是適宜方案。

表1 蒙啤麥3號產量變化方差分析表

圖1 24個處理的產量、凈光合速率及籽粒蛋白質含量的表現

2.2 不同播種期與密度下蒙啤麥3號灌漿初期光合速率變化

灌漿初期,24個處理的凈光合速率的變化見圖1。圖1顯示,6個播種期處理下的凈光合速率表現出一定差異,4月12日及19日的播種期處理下,總體表現為較高水平的凈光合速率;3月29日、5月3日播種期下,總體表現為較低水平的凈光合速率。

由圖1還可知,在4個播種密度處理中,均以密度為35萬株/667 m2的凈光合速率最高,其中以4月12日播種期凈光合速率最高,為7.903 μmol/(m2·s),其次為4月19日播種期,凈光合速率為7.297 μmol/(m2·s),最低的為3月29日播種期,凈光合速率為4.736 μmol/(m2·s)。

此外,同一播種期不同密度的處理內,隨著密度增加凈光合速率表現為先增加而后下降趨勢,拐點是密度為35萬株/667 m2;雖存在如此趨勢,但下降趨勢不明顯;據此推斷,該地區大麥栽培密度35萬~40萬株/667 m2時,可獲得較高水平的凈光合速率。

2.3 蒙啤麥3號不同處理與產量、蛋白質含量及光合速率的相關性

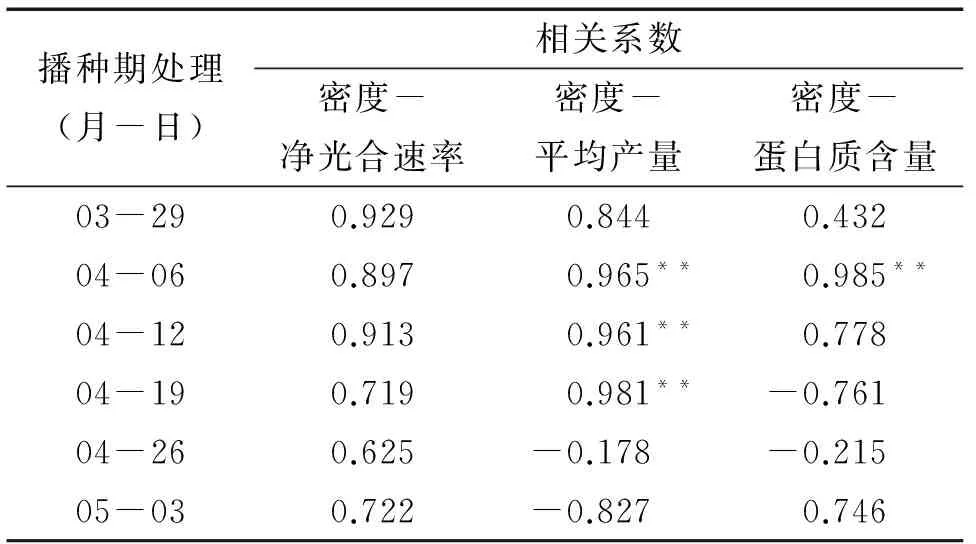

蒙啤麥3號不同播種期處理、密度與產量、蛋白質與凈光合速率之間的相關性如表2所示。由表2可知,播種期、密度與觀測值之間的相關系數及顯著水平存在差異。在3月29日—5月3日的6個播種期處理內,密度與凈光合速率雖然存在一定的正相關,但其相關系數未達到顯著水平;因播種期不同,密度與平均產量之間存在著正向與負向的相關,其中在4月6日、4月12日及4月19日的3個播種期處理下,密度與產量存在0.01水平的極顯著正相關,4月26日和5月3日處理下,密度與產量存在負相關,但未達顯著水平;在密度與蛋白質的相關中,也因播種期不同存在差異,其相關系數達到顯著及以上的的處理僅為4月6日的播種期。

以上結果表明,在3月29日—5月3日內,播種期可作為調節籽粒產量與蛋白質含量關系的農藝措施之一,而通過播種期處理來提高凈光合速率則存在一定難度。

表2 不同處理與產量、蛋白質含量及凈光合速率的相關系數

注:**為0.01極顯著水平,*為0.05顯著水平。

3 結論與討論

在大麥栽培中,播種期、密度對大麥產量能產生顯著影響,并能影響品質,諸多研究者把種植密度確定為大麥產量的關鍵因素和栽培的關鍵技術[2-4]。播種期能夠影響大麥籽粒的萌發及植株生長發育,并對籽粒質量產生影響;宋展樹等認為種植密度與大麥籽粒千粒質量呈負相關,在一定范圍內對籽粒蛋白質含量具有降低作用[2];張躍進等認為隨著播種期的推遲,大麥籽粒容積變小,早播有利于大粒的產生,千粒質量增加[5]。合理的群體結構、葉面積

及其動態對光能利用率、產量形成有重要作用。徐壽軍等研究認為,在大麥不同器官中,葉片的凈光合生產對籽粒貢獻占25%~28%[6],由此說明合理群體,即種植密度的重要性。胡樹平等在玉米上的研究也得出適時早播有益于干物質積累和獲得高產[7]。高原等的研究認為,群體密度過大,會導致籽粒蛋白質含量下降[8];群體密度過低,籽粒千粒質量雖然有所提高,但產量會降低。本研究結果表明,在內蒙古通遼地區,播種期和密度對大麥籽粒產量、籽粒蛋白質含量能夠產生影響。在該地區蒙啤麥3號的播種以3月29-4月19日為宜,密度以30萬~40萬株/667 m2為宜。此階段播種,不僅能充分利用當地的光熱條件,還能有效協調產量三要素及群體構成,進而達到高產、保質、防倒伏的目的。此外,通過對試驗數據的擬合可知,在播種期為4月4日、密度為40萬株/667 m2的條件下,蒙啤麥3號在通遼地區可實現理論產量422.9 kg/667 m2。

[1]陳志偉,石曉鐘,陳銀華,等.不同播期、密度和施肥量對大麥新品種“花11”產量和品質的影響[J].上海農業學報,2009,25(4):18-21.

[2]宋展樹,曹 東,任盼榮,等.種植密度對啤酒大麥品質和產量的影響[J].麥類作物學報,2015,35(11):1597-1602.

[3]張想平,牛小霞,錢永康,等.種植密度對釀造專用大麥原麥品質的影響[J].中國釀造,2012,31(7):137-139.

[4]李喜煥,常文鎖,張彩英,等.引進秋播啤酒大麥不同播期、密度與產量的關系研究[J].河北農業大學學報,2008,31(1):6-11.

[5]張躍進,張小燕,龐永強,等.不同播期對大麥籽粒性狀的影響[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2009,37(11):85-88.

[6]徐壽軍,顧小莉,田舜,等.冬大麥葉齡與單株葉面積模擬的研究[J].揚州大學學報(農業與生命科學版),2007,28(1):64-67.

[7]胡樹平,青格爾,高聚林,等.播期對不同品種春玉米生長發育和產量形成的影響[J].內蒙古農業科技,2015,43(1):1-5.

[8]高 原,李曉輝,鄭艷鈴,等.不同施氮水平和密度對大麥墾啤2號的影響[J].安徽農業科學,2008,36(14):5821-5822.

李忠芹,孫大武,司宏明,楊玉紅.江蘇沿海墾區水稻缽苗機插與毯苗機插的對比研究[J/OL].大麥與谷類科學,2016,33(4):50-52[2016-12-19].http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1769.S.20161219.1754.012.html

Effects of Sowing Date and Planting Density on the Yield of the Malting Barley Variety Mengpimai 3 in Tongliao Region

BAO Hai-zhu, XU Shou-jun, ZHANG Feng-ying, LIU Zhi-ping, LV Er-suo, ZHANG Ying

(1.Inner Mongolia Academy of Agriculture and Animal Husbandry Sciences, Huhhot 010031,China;2.Inner Mongolia University for Nationalities,Tongliao 028000,China;3.Huhhot Institute of Environmental Sciences,Huhhot 010010,China)

In order to provide a theoretical basis for malting barley cultivation in Tongliao region of Inner Mongolia, a field trial was conducted to assess the effects of planting density and sowing date on the yield of the malting barley variety Mengpimai 3 in Tongliao City. The results showed that the optimum sowing date for Mengpimai 3 was from March 29 to April 19 and that the suitable planting density was (30-40) ×104/667 m2plants. According to the data of the fitting test, when the sowing date was April 4 and planting density was 40×104/667 m2plants, the theoretical yield of Mengpimai3 was 422.9 kg/667 m2in Tongliao region.

Mengpimai 3; Sowing date; Planting density; Yield

S565.2

A

1673-6486-20160244

2016-08-25

國家大麥青稞產業技術體系(CARS-05);內蒙古農牧業科學院創新基金(2013CXJJN05)。

包海柱(1973—),男,博士,研究員,主要從事大麥遺傳育種工作。E-mail:bhz2009@126.com