帕慕克:愛情,不止他和她

吳琪

奧爾罕·帕慕克(1952~ )

《雪》

卡覺得伊珮珂言不由衷,但他還是強忍住不去戳穿她。可過了一會兒,他還是站在窗前望著外面忍不住說了出來。生氣、嫉妒、悲傷的他本來是可以哭的,但他把心思都放在了伊珮珂的回答上。

“是的,我曾經非常愛他,”伊珮珂說道,“不過這都過去了,我現在已經好了,我只想和你一起去法蘭克福。”

“那個時候你有多愛他?”

“非常愛。”說完后伊珮珂沉默了下來。

“說說看,你有多愛他。”盡管卡已經失去了耐心,可他能感覺出來伊珮珂很猶豫,她不知道應該說真話還是應該安慰卡,不知道是應該和卡一起來分享愛的痛苦還是應該讓他傷心。

“我從未像愛他一樣愛過別人。”伊珮珂躲避著卡的目光說道。

“也許是因為除了你的丈夫穆赫塔爾之外,你誰也不認識的緣故。”卡說。

話剛出口,卡就后悔了。他知道這番話會傷害伊珮珂的自尊,而且伊珮珂肯定會嚴詞反駁的。

“也許因為我是個土耳其女人,所以生活中沒有太多機會和男人接觸。不過,你在歐洲肯定認識了很多自由女性。我不想知道她們都是怎樣的女人,但我可以肯定她們教過你怎樣去對付愛人的舊情人。”

“我也是個土耳其人。”卡說。

“說自己是個土耳其人,大都是為自己做的壞事找個借口。”

“所以我要回法蘭克福。”卡說,但連他自己都不相信自己所說的話。

“我也和你一起去,在那兒我們會幸福的。”

“你去法蘭克福是為了忘記他。”

“我覺得到了法蘭克福以后,過上一段時間我就會愛上你的。我和你不一樣,我不會兩天內就馬上愛上一個人。你要有點耐心。要是你不用土耳其人特有的嫉妒心傷害我的話,我會非常愛你的。”

“可你現在不愛我呀。”卡說,“你還愛著‘神藍。他有什么特別的?”

“你問的這個問題正合我意,不過我怕你聽了我的回答之后會大發雷霆。”

“別怕,”連卡都不相信自己說的是真的,“我很愛你。”

“一個男人要是聽了我說的這些以后還能愛我的話,我才能和他一起生活。”沉默了一會兒,伊珮珂把目光從卡的身上轉到了外面的大街上。“‘神藍非常有同情心,他十分有思想,也十分慷慨。”伊珮珂激動地說道,“他不希望任何人不好。有一次兩只小狗死了媽媽,他為它們哭了整整一夜。相信我,他和別人不一樣。”

“他是一個殺人兇手,不是嗎?”卡絕望地說道。

“隨便哪個人,哪怕他對‘神藍的了解只有我的十分之一,他也不會相信這種說法,他也會笑話的。他從不害人,他就像個孩子,他像個孩子一樣喜歡玩游戲,喜歡幻想,會模仿,會講《列王記》、《麥斯奈維》中的故事,會接連模仿其中各種各樣的人物。他意志非常堅定,他是個聰明人,而且很果斷,除此以外他還十分健壯,也十分有趣。哦,很抱歉,親愛的,別哭了,親愛的,夠了,別再哭了。”

(節選自《雪》,奧爾罕·帕慕克著,沈志興譯,上海人民出版社2007年版)

愛情與兜兜轉轉的找尋

那無休止的雪,飄向遠方看不到的陡峭山嶺,飄向塞爾柱時期的城堡,飄向那不知是歷史遺跡還是棚屋的廢墟。詩人卡覺得除了自己沒別人留意這些,眼中蓄滿了淚水。在土耳其邊境城市卡爾斯,大雪似乎要下得無休無止。因尋找童年記憶,又想要尋得青年時曾愛慕過的女子,再加上對土耳其現狀的困惑,詩人卡來到了這個陌生之地。

“從生活了12年的法蘭克福回到伊斯坦布爾,看到童年時和小伙伴們一同走過的街道、店鋪、影院都已面目全非,或者已不存在,或者已失去了活力,這喚起了卡要到別處去尋找自己童年和純真的愿望。因此卡爾斯之行也可以說是卡為了再見到留在童年記憶中他那中產家庭的貧困。因此,當他在卡爾斯店鋪的櫥窗里看到童年時穿過卻在伊斯坦布爾再也沒有見到過的那種吉斯拉威德牌的體操鞋時,當他看到威祖夫牌的爐子時,當他看到裝著卡爾斯圓形奶酪那種由六個三角形組成的盒子時(這種盒子是他對卡爾斯最初的認識),卡感到如此地幸福,以至于他都忘記了那些自殺的女子,為自己身在卡爾斯而感受到一種安寧。”

在帕慕克的小說《雪》里,一直紛紛揚揚的大雪撩開了被遮蔽的事物。雪原本能遮蓋城市的骯臟、污穢和黑暗,卡爾斯的雪卻很快讓卡感到疲倦、厭倦和恐懼,雪成了文本中超然的敘述者,空靈而緊密,并銜接著這里的過去和現實。卡來到卡爾斯,除了詩人身份,同時作為記者受雇于一家報紙,來調查這里姑娘和少婦們突然開始自殺的事件。

“小說的一個最典型的特征就是當我們完全忘記作家存在之時,正是他在文本中絕對在場的時刻。”帕慕克認為,我們愿意相信虛構世界是真實存在的,這就是小說存在最本真的意義。帕慕克的小說像一個有著懸疑色彩的拼圖游戲,《雪》被當作政治小說,但《雪》是政治、宗教、愛情、謀殺的互相糾纏,很難被簡單分類。搖擺在東西方身份之間的卡,他關于自我的找尋,正是帕慕克永遠在追問的處在東西方文化交叉口的土耳其的身份焦慮。

帕慕克將故事場景選在了卡爾斯,這個由于地理位置和歷史問題遺存下來的小城中,到處充斥著警察暗探、伊斯蘭教狂熱分子、發動政變的軍人、庫爾德人和土耳其民族主義分子,其間無休止的矛盾和沖突,讓前來采訪的卡陷入到可怕的深淵,卡像一片無助的雪花不能自主甚至越陷越深。這里的女性自殺并不是因為喪失了尊嚴,而是在男權和宗教的壓力下以這種方式獲得尊嚴。

愛情成為孤獨者卡在卡爾斯找尋的唯一一個色彩原本可以明快些的線條。大學時曾暗戀過的漂亮女人伊珮珂已經離婚,卡對她毫不了解,卻發瘋似的愛上了她的美麗。他以為自己為愛情而來,但又偶爾感到懷疑。他會在某一刻被突然產生的宗教情緒所左右,感動到掉眼淚,旋即又為此覺得羞愧。不過如帕慕克其他作品中對待愛情的方式一樣,女主人公美麗卻顯得單一。她們對于小說中的男性視角而言,基本是作為男人追求理想欲望的一種象征而存在,男人似乎并不太在意這些女性作為個人而存在的價值。會有那么一個女性讓男人愛得幾乎發狂,因為愛情是男主人公追尋理想生活、希求幸福本質的一種寄托,但哪個女人似乎沒那么重要。

在帕慕克的故事里,男性愛上女性似乎并不起因于“這個”女性的獨特性,她們作為被不停試探和找尋的對象,象征意義被放大,個體面目反而變得模糊。而愛情,作為一種理想幾乎一定得不到。這種尋而不得卻不斷找尋的過程,像男人在幽暗中通過的一條長長的心理隧道,看似目標明確,卻在自我否定、自我懷疑、自我找尋中跌跌撞撞。這搖搖晃晃的找尋,與奧斯曼帝國解體后失去話語權的土耳其那漫長的自我懷疑和自我找尋相重疊,這也成為帕慕克筆下永遠的母題。帕慕克寫愛情,遠遠不止于愛情,愛情在他構建的世界里,仿佛一大塊紅糖上粘著的一小粒芝麻,總有自我找尋、身份認同這樣更大的底色存在。

大雪依舊紛紛揚揚,在卡爾斯的旅館中,短暫的再次相遇使卡瘋狂迷戀伊珮珂。伊珮珂還是那樣美麗動人,她成為卡爾斯的伊斯蘭激進分子領袖“神藍”的隱秘情人,卡的到來又使伊珮珂猶豫著要不要隨他去法蘭克福,徹底離開陰郁的動蕩前夕的卡爾斯。

奇特的是,卡對伊珮珂如此癡迷,卻在見到伊珮珂的妹妹卡迪菲之后也產生了愛情。他不知道,自己正在復制著情敵“神藍”的愛情趣味,因為伊珮珂和卡迪菲都是“神藍”的情婦。而小說的敘述者奧爾罕在卡死后,為了給卡的詩寫一本書,也來到了卡爾斯。他同樣被伊珮珂的美貌所吸引,卡的愛情趣味又在奧爾罕這里得到了復制。伊珮珂的美麗立刻讓奧爾罕變得魂不守舍,他心里燃起了“她和卡之間曾經有過而我也一清二楚的愛情”。而當奧爾罕見到卡迪菲時,他春心蕩漾,像“神藍”與卡一樣,對姐妹倆都心生情愫。就這樣,卡復制著別人的愛情,別人又復制著卡的愛情。在這種愛情的推動下,卡卷入了危險重重的政治漩渦,他的身份不停地發生變化,而最終在孤獨中遭人槍擊而亡。

以愛情為推動力的自我找尋,在帕慕克的小說《黑書》、《天真博物館》中也一樣。女人突然離開愛人,男人便開始了一次次的找尋,失去之愛成為他們開啟尋找之旅的一個理由。或許正如帕慕克借主人公之口所言:“當(伊斯坦布爾)這樣的面孔似曾相識的時候,我們無異于陷入了一個尋找與被尋找的輪回,我們在自以為是主體的時候同時也成了客體。”“尋找者和被尋找者互換位置,最重要的并不是找到,而是不斷地前進;最根本的并不是愛人,而是‘愛,愛人只是一個借口。”

帕慕克在《雪》里探討龐大主題的野心,遠不止于卡和伊珮珂的愛情。歐洲式平等和民主對照下的土耳其,西化不徹底,也無法只是擁抱傳統。卡進退兩難的困境大有深意。

帕慕克說,作家以描寫他人經歷的方式談論自己的故事,“而文學最迫切的任務是要講述并研究人類的基本恐懼:被遺棄在外的恐懼,碌碌無為的恐懼,以及由這些恐懼而衍生的人生毫無價值的恐懼;集體性的恥辱,挫折,渺小,痛苦,敏感和臆想的侮辱,還有民族主義者的煽動和對即將到來的通貨膨脹的擔心……”

愛情與愛情的物件

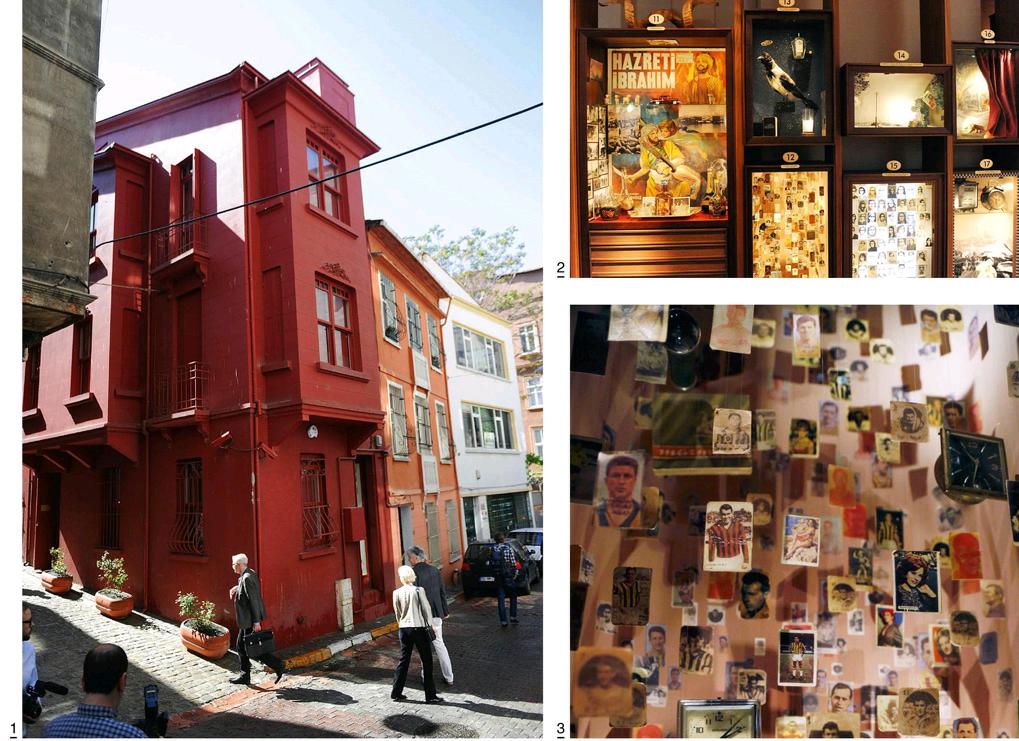

很長一段時間以來,帕慕克努力在伊斯坦布爾建立一座博物館,最終這個與小說同名的“天真博物館”在2012年開館。它是伊斯坦布爾市中心隱蔽街道上的一小棟棕紅色房屋,帕慕克在建筑師朋友們的幫助下,慢慢將這座建于1897年的建筑改造為一個博物館空間。在創作《天真博物館》期間,帕慕克一邊寫小說,一邊留意關注各種物品,二手商店的、跳蚤市場的、熱衷收藏的熟人家里的。“我在尋找那些在我想象中從1975至1984年住在老房子里的虛構家庭使用過的物品。我的工作室逐漸擠滿了各種舊藥品、一袋袋紐扣、國家彩票券、撲克牌、衣服和廚房用品。”

1~3. 帕慕克在伊斯坦布爾建立了一座“天真博物館”。圖為博物館外景和內部展品

4. 伊斯坦布爾城市風光

有一次,帕慕克在逛一家二手商店的時候,發現一件淺色的裙子,上面裝飾有橘色玫瑰和綠葉子。“我認為這正好適合小說女主人公芙頌。我把裙子擺在眼前,開始寫芙頌身穿這條裙子學開車的場景細節。”有時候他也會在藝術家和手藝人那里定制小說里需要的物品。2008年小說完成時,帕慕克的工作室和家里堆滿了各種物品。

在將近3000個日子里,僅僅是為了看看芙頌這個已婚的女孩,男主人公凱末爾造訪芙頌的家1593次。他悄悄地收集關于她的一切:香水瓶,胸針,耳墜,發卡……還有4213個煙頭。在她不辭而別消失后的339天里,凱末爾只能在伊斯坦布爾的街頭如幽靈般游蕩。帕慕克在書里詳細描述了他將在博物館里如何展現芙頌結婚之后他造訪過7年10個月的家。

與書里的情境相呼應,博物館一樓的墻壁釘著4213個煙頭,這些燃過的香煙剩余物,每一個的外形都獨一無二,似乎能讓人感受到雙唇的溫度。讀者好像能想象空氣從過濾嘴中進入芙頌的咽喉,再慢慢從雙唇之間以煙霧的形式飄散出來。在香煙燃盡的那一刻,她在哪里?她想念著誰?她是快樂的嗎?

博物館的物品,仿佛讓人耳邊響起書本開篇凱末爾的自言自語:“那是我一生中最幸福的時刻,而我卻不知道。如果知道,我能夠守護這份幸福嗎?一切也會變得完全不同嗎?是的,如果知道這是我一生中最幸福的時刻,我是決不會錯失那份幸福的。在那無與倫比的金色時刻里,我被包圍在一種深切的安寧里,也許它僅僅持續了短短的幾秒鐘,但我卻在年復一年中感到了它的幸福。”

愛情的物件,以一種確定的形式,突然將小說中虛幻似煙的情感予以確認。“天真博物館”里那銹漬侵蝕過的發夾,褪色的老照片,卷著邊的發黃的書本,曾經流行過的海報,這些幾十年前伊斯坦布爾普通人家的小物件,在燈光下,在展出柜中,竟然有了一種唯美的感染力,讓日常生活體現出超越庸常的儀式感。

在帕慕克看來,小說因為它的不朽性構成了另一種意義上的博物館,只不過小說并不保存物品本身,它只保存我們和這些物品的際遇——我們對物品的感知。帕慕克說:“小說通過汲取我們日常的經驗和感知,通過把握生活的本質特點,獲得了召喚性的力量。小說也構成了一種內容豐富且有感染力的檔案——有關人類的共同情感,我們對普通事物的感知,我們的姿態、談吐和立場。”

《天真博物館》講的是一個迷戀的故事,它透露著帕慕克對于故事發生地伊斯坦布爾的情感。正如評論家所言,帕慕克小說中不變的主角只有一個——他的伊斯坦布爾。從篇幅來看,《天真博物館》的主要部分是凱末爾對芙頌的一次次探訪,但反而是小說中帕慕克那關于伊斯坦布爾大街小巷的情意綿綿的描述,好像比他渲染的愛情還要有穿透力。“在潮濕和炎熱的夜晚,在蟋蟀的鳴叫聲中前行時,我會聞著從車窗外飄進來的后街上金銀花、鐵銹和灰塵的味道,欣賞窗外的黑暗。”“在加拉塔橋上,我們搖下車窗,幸福地聞了一下混合著海藻、海水、鴿子糞便、煤煙、汽車尾氣和椴樹花香的伊斯坦布爾的氣味。”他對伊斯坦布爾是真愛。

帕慕克非常清楚伊斯坦布爾對于自己的意義。“康拉德、納博科夫、奈保爾——這些作家都因曾設法在語言、文化、國家、大洲甚至文明之間遷移而為人所知。離鄉背井助長了他們的想象力,養分的吸取并非通過根部,而是通過無根性;我的想象力卻要求我待在相同的城市,相同的街道,相同的房子,注視相同的景色。伊斯坦布爾的命運就是我的命運,我依附于這個城市,因而她造就了今天的我。”

這位作家也有意讓土耳其讀者體會他筆下再現伊斯坦布爾時的奇妙感。“讀者們會開心地發現小說融合了他們實際生活的方方面面——街道一端的公交車站,他們看的報紙、喜愛的電影,他們從窗口見到的落日景象,他們喝的茶,他們看到的海報和廣告,他們曾走過的小巷、林蔭大道和廣場——就像《黑書》在伊斯坦布爾出版后我所觀察到的——甚至他們常去的商店(如阿拉丁商店)。這種快樂也許與我們在博物館里所感受到的幻象和隨之的自豪是相對應的:我們感到歷史不是空洞而無意義的,我們在生活中所經歷的某些東西應該被保存下來。”

帕慕克似乎把熾熱的情感投放在物件上,城市從某個角度來說,也是個物件——承擔著記憶和情感的物件。在帕慕克這里,愛情好像是幫助個人完善自我的工具,它混雜在男主人公對自我的反復探索,引發自省式的變化。與西方式的愛情相比,帕慕克表現的愛情始終不夠個人化,或許——這正是另一種真實。在土耳其這樣一個以集體和社會優先的國度里,個體還沒有真正解放出來,以個體為基礎的愛情,總是顯得不夠自信,在個人的多種情感欲望中不具有排他性。處在東西方文化交叉口的土耳其,沒有歷經歐洲式的啟蒙運動,個體情感在集體籠罩中很難跳脫出來。就像帕慕克在《我如何處理掉我的一些書》一文中提到的:因為我像害怕愛情一樣害怕與書本的“關系”,所以我歡迎任何可以把書籍處理掉的借口。這句話也可以這么理解:他像害怕與書本的“關系”一樣,害怕個體與個體之間的愛情。

作家與土耳其的“呼愁”

帕慕克從小就敏感內向,他與母親、父親、長兄、祖母、叔伯姑嫂們一大家子全住在同一棟五層樓房的不同樓層。這是伊斯坦布爾一個剛出現衰落跡象的富裕家庭,每個樓層都有無人彈奏的鋼琴,每間公寓都有一個上鎖的陳列著無用藝術品的玻璃柜。“在我童稚的想法里,這些房間的布置不是為活人,而是為死人。”“客廳不是讓你坐得舒服的地方,它是為某位假想中的訪客展現這是一戶西化家庭而布置的小型博物館。”

帕慕克沉浸在自己的情感體驗里。“從很小的時候開始,我便相信我的世界存在一些我看不見的東西:在伊斯坦布爾街頭的某個地方,在一棟跟我們家相似的房子里,住著另一個奧爾罕,幾乎是我的孿生兄弟,甚至我的分身。我記不得這想法是從哪兒來或怎么來的,肯定是來自錯綜復雜的謠傳、誤解、幻想和恐懼當中。然而從我能記憶以來,我對自己的幽靈分身所懷有的感覺就很明確。”

沉醉于做白日夢的他不太被現實困擾,無論是父母的爭執、父親的破產、家里永無休止的財產紛爭或是日漸減少的財富,都不妨礙他以心理游戲來自娛自樂,在其中轉換注意力,完全忘掉困擾著他的事情。

這戶衰敗中的西化家庭,給了帕慕克西式的教育。當他在20多歲認定以作家為職業后,他發現“其實我腦子里想的是西方而不是世界文學,我們土耳其人不在其中。我父親的圖書室就是一個很好的明證。在圖書室的一端,是伊斯坦布爾的書——我們的文學,我們本地的世界,有著無數親切的細節——而在另一端,是個外來者,西方或是世界文學,一個截然不同的、讓我們又痛又愛的世界。閱讀、寫作,就像是離開一個世界到另一個不同的、奇怪的和令人驚異的世界中去找尋安慰。”

他看到的是一個從伊斯坦布爾看過去的世界。“至于我在這個世界上的位置——在生活中和在文學上一樣,我的基本感覺就是‘遠離中心。在這個世界的中心,有一種比我們自己的生活要更豐富、更激動人心的生活。”

而這種對另一種生活的向往,與伊斯坦布爾的境況相對應。福樓拜在帕慕克出生前102年造訪伊斯坦布爾,對熙熙攘攘的街頭上演的人生百態感觸良多。他在一封信中預言她在一個世紀內將成為世界之都。“事實卻相反:奧斯曼帝國瓦解后,世界幾乎遺忘了伊斯坦布爾的存在。我出生的城市在她兩千年的歷史中從不曾如此貧窮、破敗、孤立。她對我而言一直是個廢墟之城,充滿帝國斜陽的憂傷。我一生不是對抗這種憂傷,就是(跟每個伊斯坦布爾人一樣)讓她成為自己的憂傷。”

帕慕克以伊斯坦布爾為背景的寫作,逐漸引起了西方世界的注意,他也向外界輸出了土耳其的一個詞——呼愁。“我們可將此種混亂的、朦朧的狀態稱為憂傷,或者叫它的土耳其名稱‘呼愁,這是某種集體而非個人的憂傷。‘呼愁不提供清晰,而是遮蔽現實,它帶給我們安慰,柔化景色,就像冬日里的茶壺冒著蒸汽時凝結在窗上的水珠。”這“呼愁”成為土耳其人集體心態的一種寫照。“由于生來便把這‘呼愁掛在心上,他們在面對金錢、成功或所愛的女人時不能顯出渴望。”

青年時期的帕慕克在兩種身份中焦慮地搖擺著。他在小說《黑書》中塑造了“班迪師傅”這個人物,表現了土耳其人曾經的普遍心態。班迪師傅有著藝術家般的精湛手藝和感知力,喜歡仿照身邊形態各異的土耳其人來做假人。他空閑時總是在咖啡館里點一杯茶,觀察著人們的各種動作。可是他的作品無人問津,各種生動的假人堆積在地下室里。那時正值土耳其共和國建立之初,西化的熱潮正如火如荼地展開,男士們拋棄土耳其氈帽,換上巴拿馬帽,女士們則剝下面紗,蹬上高跟鞋。商店櫥窗展示著西方的模特。班迪師傅郁郁而終,他注定無人欣賞,原因是“當今的土耳其人不想再當‘土耳其人了,他們想當別的”。班迪師傅的假人與商店櫥窗外川流不息的人潮和顧客們實在太像了,“他們如此平凡,如此真實,如此類似‘我們的樣子,以致人們對它們完全視而不見”。

在生命后期,班迪師傅停止了觀察,他和兒子發現周遭的同胞變得仿佛從一個模子印出來那樣。他們曾經看重的作為“人類最偉大珍寶”的姿勢,在不知不覺中慢慢變化,消失無蹤,仿佛聽命于某位看不見的“領袖”,取而代之的是一整套從某個不知名的源頭模仿來的動作。過了一些時日,有一天,當父親與兒子開始著手制作一系列孩童人偶時,他們才恍然大悟,“那些該死的電影!”兒子失聲大喊。那些“該死的”電影一匣匣從西方運來,在電影院里每個小時輪番放映。“我們的同胞以不可思議的速度排擠自己的姿勢,開始接納別人的姿勢。”班迪兒子描述父親的信念是:“我父親始終相信,總有一天幸福會降臨,人類將不用再模仿別人。”

帕慕克關于自身身份的疑惑,在1985年第一次去美國時不得不面對。帕慕克陪當時的妻子攻讀博士學位,那是他第一次離開土耳其。他為美國的文化、大學和博物館所驚嘆,這種驚嘆也伴隨著難以避免的羨慕與妒忌,妒忌之后是生氣。“然后你就會對自己說:‘我也想做出點什么,甚至做得更大。”這種沖突也加深了帕慕克的疑問:“我的身份是什么?我的‘土耳其性是什么?”于是帕慕克開始閱讀所有的伊斯蘭蘇菲主義書籍,而這些都是他之前因為所持的現代化思想而刻意忽略的。

“我開始讀它們是因為我發現土耳其性和傳統都和這些書籍有關,不過這時像卡爾維諾、博爾赫斯那樣的作家幫助了我——他們是后現代主義者,當他們尋找傳統時,找尋的只是其中的文學部分。那些年紀較大的現代的、世俗的土耳其知識分子是不讀這些伊斯蘭書籍的,他們覺得這些書反動又陳舊。當我真去讀了后發現,所謂‘反動只是說說而已。我嘗試通過卡爾維諾和博爾赫斯來讀懂伊斯蘭蘇菲主義著作,那教會了我很多。”帕慕克認為他在接下來寫的《黑書》當中,開始找到了自己獨特的聲音。

隨著年歲增加,帕慕克的焦慮逐漸獲得舒緩。他意識到土耳其特殊的現實給予了他獨創性的可能,那里的生活和題材與西方世界那樣不同。他目睹伊斯坦布爾從100萬人口增長到1700萬人口,“多少人有機會目睹這樣的成長?沒多少人,除非你在北京或墨西哥城”。土耳其變得比他童年時富裕,他也獲得了西方世界授予的最高承認——2006年的諾貝爾文學獎。如今六十出頭的帕慕克悠然地說道:“歐洲的文明和土耳其的傳統文明產生了沖突。在他們沖突的地方產生了我的小說。”

(參考書目:《天真的和感傷的小說家》,世紀出版集團 上海人民出版社;《巴黎評論:作家訪談1》,上海文藝出版社;《伊斯坦布爾——一座城市的記憶》,世紀出版集團 上海人民出版社)