士林的遺風雅調

沈嘉祿

從吳友琳所描繪的熟稔圖像中讀出另一層涵義,那就是對身份的確定,對故鄉的懷念。

吳友琳是劉一聞先生最早的一批入室弟子之一,他在領受先生親炙的同時,也真切感受到了先生在藝術探索上的專注、毅勇、沉穩、曠遠,還有先生的強大氣場與高貴人格。

劉一聞是名滿天下的書法家、篆刻家、大學者,也是我非常敬佩的藝術大家,書法、篆刻、詩文,直接從中華文明的源頭獲取靈感與滋養,有詩經的清麗、楚辭的風致、漢賦的激宕、唐詩宋詞的宏富與幽深。史上有些藝術家是全才,幾乎無所不能,這是造化的意外。但像劉先生這樣至純至精的書法家、篆刻家,涉及繪畫純屬“往往酒后”的神來之筆,是文士性情的真實寫照,是人格的外化。又如資深票友,由不得旁人的激將,一躍而登臺來上一段清唱,大有石破天驚之感。意想不到的美妙景觀層層顯影,正是藝術——尤其是中國傳統藝術——給人們的極大滿足,那是一種富有戲劇性的跨界和重疊,也是構成藝林佳話的素材。可能在先生的影響下,吳友琳近年來也欣然染指丹青。

吳友琳在書法篆刻方面的功力與成績世人皆知,不必由我贅言,但他的行事風格就是頂真,策馬藝林不能粗率,于是拜在長風堂徐建融先生門下學畫、學詩。徐建融先生是著名書畫家,也是著作等身的美術史論家、美術教育家、書畫鑒定家,曾先后師從于王伯敏、謝稚柳、陳佩秋諸先生,承上啟下,衣缽相傳,所以從友琳兄的繪畫作品中可以看到宋元一路繪畫的典雅與清麗,既有廟堂的肅穆端正,也有鄉野的活潑生動,更有士林的遺風雅調,尤其在當今信息爆炸、文化交融、訴求多元的宏大背景下,畫家要堅持中國繪畫的正脈,又要寄托自己的懷抱,尤其可貴。

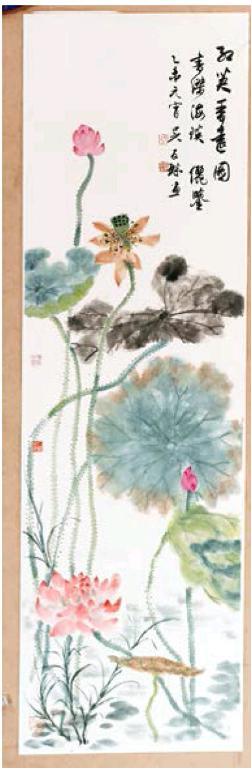

在吳友琳的繪畫中,我不僅看到了技術層面的豐富性,比如筆墨、色彩、構圖、氣息、格調,還有豐饒的意趣和想象的空間——這是文人畫最本質的特征,安身立命的利器,更看到了物象背后的人文景觀,這也是中國傳統繪畫在當下西風東漸之際能夠繼續承載哲學思考的一個理由。比如說吧,吳友琳所畫的蔬果,散發泥土氣息,呈現勃勃生機,這其實就是孔夫子對顏回簞食瓢飲,棲身陋巷而不改其樂的人生態度的嘉許,借由此物,或許能鼓勵我們對物欲橫流的世界奮力抵抗。再比如說,吳友琳畫的蓮花,樸實肥碩,既不羞澀,也無做作,碧波柔情,欣欣向榮,明白無誤地引領我們進入濂溪先生營造的景觀:出淤泥而不染,濯清漣而不妖,中通外直,不蔓不枝,香遠益清,亭亭凈植,可遠觀而不可褻玩焉。這些內涵,都是中國文化不難破譯的密碼,也是深植于我們血肉中的審美對象。但我還從吳友琳所描繪的熟稔圖像中讀出另一層涵義,那就是對身份的確定,對故鄉的懷念。

吳友琳的故鄉就是邇來日益喧囂聒噪的江南水鄉青浦,與數十年前相比,令人有星換斗移之嘆,它已經從沿襲千年而十分穩定的農耕文明快速進入后農業、或稱后工業時代,但吳友琳在內心深處仍深深鐫刻著兒時的記憶,屋宇、炊煙、河埠、石橋、花徑、場圃、輕舟、牛羊、童子、蟲草、稻蔬、糕餅……時時憶及,并不因為歲月流逝而模糊,且隨意搭配,都能構成一幅幅遠離塵囂的前世美景,這是屬于他個人的精神家園,也是屬于所有吳友琳畫作欣賞者的共同故鄉。

至于身份確定,我是這么理解的,吳友琳本質上就是一位太平盛世的舊時鄉紳,吟詩作畫,聞香品茶,微醺的午后,躺在一架紫藤花下做著并無頭緒、卻引人入勝的清夢。對故鄉的頻頻回望,就是這種理想的發酵。在他的書法篆刻之外,繪畫則如交響樂的第四樂章,有對主旋律的肯定性、延展性變奏,但更多的是人生故事的復述與品味,往返無窮、明快而舒展的旋律,在回旋中獲得強調和升華,并調動人們的感情一起進入全新的廣闊境界。

品墨嘗味——方攸敏水墨花卉展

素有“花王”美譽的上海畫家方攸敏日前在浦東濱江大道諾萊仕游艇會道南雅集舉辦水墨花卉畫展。方攸敏曾師從海上名家程十發,亦得陸儼少、劉海粟、謝稚柳、林風眠、唐云等名師指點,廣采博取,自成一家,現為市工業美術設計協會會員、虹口畫院畫師。方攸敏癡迷花卉,寫生數十年,深得花卉之性情和神韻,程十發曾贊“攸敏佳制,有勝青藤白陽”,王個簃則云:“勤于寫生,筆精墨妙。”陸儼少、謝稚柳等諸前輩亦交口稱譽,其作品被海外內外收藏家廣為關注和收藏。