民粹內(nèi)耗 基建滯后 經(jīng)濟惡化臺灣失去的20年

童清峰

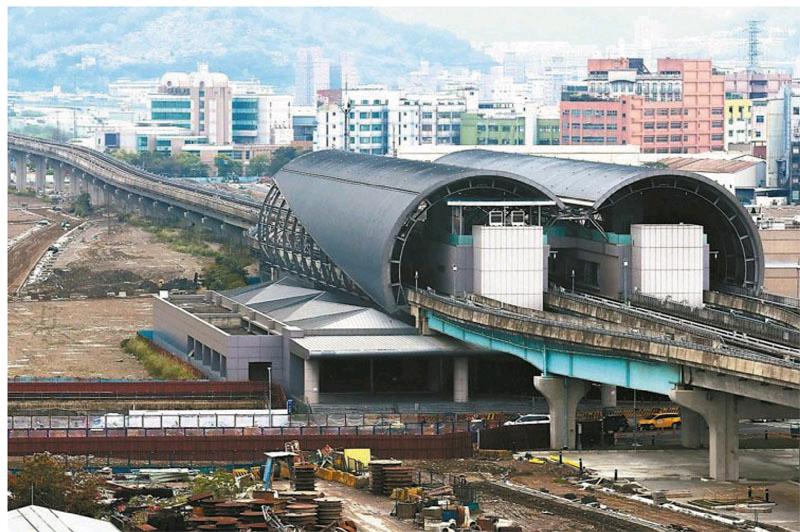

桃園機場捷運試運行

臺灣桃園機場捷運建了20年仍未通車、臺北大巨蛋棒球場“孵”了20多年仍未建成、“中研院”生技園區(qū)也難產(chǎn)。公共建設(shè)延宕,反映臺灣“失去的20年”的痛苦:民粹內(nèi)耗、基建停滯、留美學(xué)生劇減、工資低落、人才流失、人均GDP居四小龍之末。

臺灣地區(qū)新領(lǐng)導(dǎo)人蔡英文即將面對的是藍綠長期惡斗、政局動蕩、經(jīng)濟惡化的困境。這些政治和社會生態(tài)已對臺灣造成巨大傷害,并且使其在全球化浪潮中被邊緣化。

蔡英文當選臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人后,將面對臺灣“失去的20年”的痛苦,民粹內(nèi)耗、基建停滯、經(jīng)濟沉淪。在她未來四年任期內(nèi),到底經(jīng)濟會繼續(xù)惡化下去還是能扭轉(zhuǎn)局面呢?

今年內(nèi)蔡英文可能主持剪彩的桃園機場捷運,就是臺灣“失去的20年”的見證。這條由桃園機場到臺北市、短短51.3公里的工程,從1996年長生國際開發(fā)公司得標,到今年整整20年,歷經(jīng)李登輝、陳水扁、馬英九時期和13位“交通部長”,工程因各種因素而延宕,投入1277億元(新臺幣,下同)。每到選舉時就承諾會通車,但每次都像“狼來了”般“跳票”;最新開的支票是今年3月通車,但是否能如愿仍不知道。由于一再跳票,造成民眾都已不再抱期望。

反觀中國大陸高鐵,只花十幾年時間,即從零到目前的1.9萬余公里,超過全世界其他國家和地區(qū)的高鐵里數(shù)總和,連接100多個城市。

此消彼長,不進則退

1994年臺灣的人均GDP為12160美元,超過韓國的10275美元,但到2014年韓國已增至近2.8萬美元,臺灣僅2.2萬余美元,居亞洲四小龍之末。

在金融方面臺灣更遠遠落后新加坡和香港,科技和電子業(yè)也逐漸被韓國追上,網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)更是被中國大陸狠狠拋在后頭。剛結(jié)束的2015年經(jīng)濟情況依舊低迷,臺灣最高學(xué)術(shù)研究機構(gòu)“中央研究院”(中研院)預(yù)測,去年經(jīng)濟成長率預(yù)估很難“保一”(僅剩0.75%),在四小龍中敬陪末座。

臺灣生技研究園區(qū),參與機關(guān)包括“中研院”、“科技部”、“衛(wèi)福部”、“經(jīng)濟部”等,計劃于2007年提出,原預(yù)計今年4月完工,但由于工程進度嚴重落后,需延宕一年,到明年5月才能完工。馬英九前不久到現(xiàn)場巡視工程時,才知曉工程進度落后,大為光火,質(zhì)疑為何都沒人跟他報告。

臺灣棒球迷引頸期盼的臺北“大巨蛋”,更像是個遙不可及的夢。占地十公頃的大巨蛋為一座大型、多功能室內(nèi)體育場,這顆外型像“馬桶蓋”的巨蛋已經(jīng)“孵”了20多年,從前臺北市長陳水扁任內(nèi)選址,馬英九任內(nèi)完成招標、簽約,再交到郝龍斌手上,眼看棒球場夢即將實現(xiàn)。誰知柯文哲出任臺北市長后,高舉抓弊大旗,緊咬大巨蛋“有弊”,要求重新議約,負責興建的遠雄公司不從,掀起惡斗,蹉跎近一年;已經(jīng)在最后完工階段的“大巨蛋”,硬是遭市府以“公共安全”理由要求停工,雙方都不愿妥協(xié),還不知要如何解套。

桃園機場捷運建了20年仍未通車

面對困局藍綠束手無策

過去失落的20年,不論是陳水扁當局或馬英九當局,都對臺灣的困局束手無策。

臺灣經(jīng)濟研究院院長、臺灣大學(xué)經(jīng)濟系教授林建甫指出,最嚴重的問題是臺灣“分裂”,尤其是藍綠對抗,沒有對話造成政策推動非常困難,即使再好的政策,也因為兩邊的攻防而陷入僵局,像兩岸服務(wù)貿(mào)易協(xié)議(簡稱服貿(mào))、貨品貿(mào)易協(xié)議(簡稱貨貿(mào))、自由經(jīng)濟示范區(qū)(簡稱示范區(qū))等全都卡住。

林建甫說,中國大陸的自由貿(mào)易試驗區(qū)(自貿(mào)區(qū))早年是來臺灣取經(jīng)的,臺灣在20世紀90年代末期有意發(fā)展“亞太營運中心”,正是自貿(mào)區(qū)的概念,但此一翻轉(zhuǎn)臺灣的跨世紀大行動,卻在2000年陳水扁上臺后遭到擱置,從此胎死腹中。大陸的上海自貿(mào)區(qū)早就在2013年9月掛牌,并如火如荼擴展成四個自貿(mào)區(qū);而馬英九力推的示范區(qū),卻因綠營杯葛而無以為繼,負責推動此一計劃的“國發(fā)會”主委管中閔憤而辭職。

藍綠長期惡斗是最大亂源

管中閔說,在目前的政治環(huán)境之下,推動的許多對臺灣有益的政策都卡在“立法院”,在綠營的杯葛下,甚至連討論的機會都沒有。

管中閔翻出自己十多年前在《中國時報》寫的一篇短文,其中有一段文字:“此刻的臺灣,內(nèi)部鏖戰(zhàn)不休,無暇他故,以致對外一片沉寂,但只怕內(nèi)斗結(jié)束,推門一看,那個世界已經(jīng)不是我們原先認識的世界了。”他喪氣地說,十多年過去,“內(nèi)斗”還在持續(xù),一點都沒有緩和跡象。

工商業(yè)界對藍綠惡斗現(xiàn)象相當憂心,但也無能為力。臺灣工業(yè)總會理事長許勝雄指出,過去工總白皮書曾提到臺灣面臨缺工、缺電、缺人才、缺土地、缺水等“五缺”困境,現(xiàn)在還多一缺,就是缺“德”,社會氛圍執(zhí)著于政黨惡斗,完全沒有相互尊重、容忍的氣度,如何打造更好的投資環(huán)境?

臺灣藍綠長期惡斗,形成嚴重內(nèi)耗,導(dǎo)致政治不安定,無法全力發(fā)展經(jīng)濟;“立法院”議事效率不佳、屢受詬病,正是藍綠惡斗的結(jié)果。包括服貿(mào)等重大法案皆卡在“立法院”,馬英九縱然想拼經(jīng)濟,也難以施展。

不再胸懷大志,只盼“小確幸 ”

臺灣經(jīng)濟不振,房價高昂,大學(xué)畢業(yè)薪資只有22K(2.2萬元,約660美元),越來越多人對前途感到悲觀無望,索性延畢(延遲畢業(yè)),窩在學(xué)校,晚一點進入社會。臺灣居住正義協(xié)會理事長黃益中表示,據(jù)2014年統(tǒng)計,以剛出社會的年輕人每個月基本薪資22K來算,在臺北市買房要花142年,諷刺的說:“他買的不是房子,他買的是靈骨塔。”

面對茫然未知的前景,不少人不再胸懷大志,只寄望“小確幸”,活在當下,麻醉自己。一項研究報告指出,美國21到30歲的年輕人里,約有五成九的人愿意到海外工作;臺灣沒有相關(guān)的統(tǒng)計,但從留美人數(shù)銳減不難看出端倪。

美國國際教育協(xié)會最新的報告指出,臺灣留美學(xué)生人數(shù)連續(xù)第八年下降,2014╱2015學(xué)年度為2.993萬人。反觀中國大陸留學(xué)生人數(shù)一舉突破30萬人,是臺灣留美學(xué)生人數(shù)的14.5倍。

人才流失已成臺灣大問題

臺灣景氣低迷,上班族成了“薪貧”階級,面對海外高薪挖角,幾乎毫無抵抗能力,人才空洞化危機迫在眉睫。

新加坡主要挖醫(yī)療人員;香港本來只挖教師,現(xiàn)在也挖大學(xué)生;大陸需要各種專業(yè)人才,前幾年高科技工程師和飛行機師看俏,近年服務(wù)業(yè)抬頭,吃喝玩樂、各行各業(yè)都要找人。

管中閔指出,臺灣社會面臨少子化與專業(yè)技術(shù)人才(高端人才)大量流出的雙重困境,必須要有積極的人才政策。但目前的政策只是枝節(jié)的技術(shù)性改變,無法真正解決人才困境。

管中閔進一步表示,人才流動是由市場決定,如果市場價格太低,人才不會只因為規(guī)定放寬就來臺灣。所以政策應(yīng)該更積極,設(shè)法改變市場誘因。

仍未完工的臺北“大巨蛋”

從能源政策看民粹內(nèi)耗

一位學(xué)者指出,臺灣每年公共建設(shè)預(yù)算將近2000億,大部分是來自地方要求,如高鐵加站、設(shè)高速公路出口等,主動權(quán)都操在地方。

他說:“因為預(yù)算有限,地方什么都來找當局要錢,當局擋不住壓力,全部答應(yīng),但沒錢,就用一種變通方式。”例如本來一年700億、為期三年的計劃,就化整為零,分10年平均分攤,一年只要200億,這種分期付款的好處是可以多答應(yīng)幾個地方,后遺癥則顯而易見,造成所有公共建設(shè)進度緩慢,因為沒有錢,就慢慢拖。

前“內(nèi)政部”部長李鴻源說,臺灣有三樣?xùn)|西永遠不能談,油價、電價和水價。他曾經(jīng)在好幾個場合談到合理水價應(yīng)該是每度22元,相較于現(xiàn)在采取補貼措施、平均一度10元,價差超過二倍以上,立刻遭名嘴“修理”、“立委”痛斥。

臺灣很多問題都是深層結(jié)構(gòu)的問題,不能寄望“七年之病,求三年之艾”,未來的挑戰(zhàn)相當嚴峻。?笏(摘自《亞洲周刊》)(編輯/立原)