干旱區縣域土地覆被變化特征及其生態環境效應

——以內蒙古自治區翁牛特旗為例

肖 濤, 韓 廣, 韓華瑞

(1.湖南師范大學 資源與環境科學學院, 湖南 長沙 410081; 2.武漢大學 資源與環境科學學院, 湖北 武漢 430000)

干旱區縣域土地覆被變化特征及其生態環境效應

——以內蒙古自治區翁牛特旗為例

肖 濤1, 韓 廣1, 韓華瑞2

(1.湖南師范大學 資源與環境科學學院, 湖南 長沙 410081; 2.武漢大學 資源與環境科學學院, 湖北 武漢 430000)

[目的] 研究翁牛特旗的土地利用變化特征及其生態環境效應,為該地區生態環境重建提供支持。[方法] 選取2006及2015年8月Landsat衛星影像,通過ENVI 5.1提取出翁牛特旗土地利用數據,進而利用土地利用動態度、土地利用類型的空間轉移矩陣,以及生物豐度指數、生態系統服務價值和敏感性指數,分別對翁牛特旗土地利用結構的時空演化特征和生態環境效應進行分析。 [結果] (1) 翁牛特旗主要土地利用類型為耕地、林地、草地和沙地,近10 a來該旗的土地利用變化呈現為耕地、草地、建設用地增加,林地、沙地和水體面積減少的態勢。 (2) 10 a間生物豐度指數從2006年的43.47下降為2015年的42.69,降低1.79%,表明區域的生物量減少,不利于生物多樣性發展; 生態系統服務總價值從2006年的102.31億元下降至2015年的98.47億元,減少了3.84億元,下降了3.75%,生態環境基本維持著平衡,總體上呈現出微弱的退化。 (3) 各種土地利用類型的敏感性指數(CS)均小于1,表明研究區生態系統服務價值對于生態服務價值系數不敏感、缺乏彈性。 [結論] 研究區林地、水體面積的減少,建設用地面積的增加是生態系統服務總價值減少的主要原因。研究區土地利用變化引起的生態系統服務價值和生物豐度的減少,加劇了當地生態環境的脆弱性。關鍵詞: 翁牛特旗; 土地利用變化; 生態服務價值; 敏感性指數

地利用/土地覆被變化(LUCC)是全球變化在地球上留下的最直接、最重要遺跡的主要表現形式[1-2]。隨著研究工作的深入,研究的重點已逐漸轉向對其生態環境效應的影響,以及根據土地利用變化特征評價區域生態系統服務價值變化的研究方面,在生態系統服務價值評估模型的構建、土地系統和生態系統耦合關系等方面取得了明顯進展[3-6]。

翁牛特旗位于內蒙古自治區東部的赤峰市,是中國典型的農牧交錯帶,近年來實施了一系列的生態工程,土地利用類型及結構隨之發生了較大的變化,并對該旗的生態環境產生了較為明顯的影響。2000年科爾沁地區實施退耕還草工程以來,已有學者[7-8]以退耕還草為背景,對科爾沁沙地個別旗縣的土地利用變化生態效應、生態環境質量變化等進行了定性、定量研究。綜合當前對科爾沁地區在該領域的研究成果,旗縣尺度的研究多集中于奈曼旗、左翼后旗、左翼中旗等旗縣,翁牛特旗是當前科爾沁區域流動性沙丘面積分布最大的旗,而對翁牛特旗的相關研究較少。本研究在退牧還草的大背景下,選取2006和2015年的遙感影像,以及生態意義明確的生態特征指數,研究翁牛特旗的土地利用變化特征及其生態環境效應,對于該旗的生態環境的治理和恢復,治沙工程的科學管理,促進土地資源的可持續利用等具有重要的現實意義。

1 研究區概況

該旗地處大興安嶺西南段與七老圖北端山脈結合地帶,科爾沁沙地西緣,介于42°26′—43°25′N,117°49′—117°49′E之間。東西長約250 km,南北寬約84 km,全旗面積約1.18×104km2。地勢西高東低,海拔高度從2 025 m逐漸下降到286 m,地貌自西向東依次為西部中山臺地、中部低山丘陵、東部平原沙丘3個類型區,是內蒙古高原向東北平原過渡帶,燕山山脈向松遼平原過渡帶,渾善達克沙地向科爾沁沙地過渡帶[9]。翁旗屬于典型的中溫帶半干旱大陸性季風氣候,風蝕沙化嚴重(沙地沙化面積占總面積的46%),水土流失嚴重(水土流失面積占總面積的48%),影響氣候的主要因素為地理環境和大氣環流。年均溫為4.4~7.7 ℃,年降雨量少(310~470 mm),變率大,十年九旱。≥10 ℃活動積溫大多在2 200~3 250 ℃之間,西部高寒山區低于1 500 ℃。植被主要為灌木和草本植物,旱生和沙生植被分布廣泛。土壤類型主要為棕壤、黑鈣土和栗鈣土,沙土分布面積廣。翁牛特旗先后被列為“三北”防護林二、三期工程建設重點旗、國家防沙治沙重點旗。“十五”之后,翁牛特旗實施了京津風沙源治理、退耕還林、生態建設與保護、重點生態公益林等工程與項目,在國家的支持下較早開展了治沙工程。

2 數據來源及研究方法

2.1 數據來源及處理

采用翁牛特旗2006年8月Landsat 5TM影像及2015年8月Landsat8 ETM+影像,對影像分別進行幾何糾正和大氣校正,用1∶400萬翁牛特旗的矢量行政邊界進行裁剪。在野外觀測與調查的基礎上,進行人機交互解譯。運用ENVI 5.1軟件對Landsat5影像和Landsat8影像進行不同波段組合,準確提取各類地物信息。利用監督分類中的最大似然比法進行分類,依據2007年頒布的《土地利用現狀分類》國家標準以及翁牛特旗的土地資源特點,將翁旗的土地利用類型分為耕地、林地、草地、建設用地、水體、沙地等6種類型。對數據進行卷積運算以便去除“椒鹽斑點”,通過檢驗樣本利用混淆矩陣法進行精度驗證,Kappa系數為82.35%,分類結果符合相關要求。獲取并統計土地利用現狀及變化數據后,運用ArcGIS 10.0地理信息系統軟件形成二期土地利用現狀圖。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用動態度 土地利用動態度包括單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度。對土地利用動態度的研究,不僅可以定量的描述區域土地利用變化的速度和區域差異,對未來的土地利用變化趨勢具有預測作用[10]。單一土地利用動態度表達的意義是,某研究區一定時間范圍內某種土地利用類型的數量變化情況。其表達式為:

(1)

式中:K——研究時段內某一土地利用類型動態度;Ua,Ub——研究初期及研究末期某一土地利用類型的面積; T——研究時段長,將T的時段設定為年,即K表示研究區土地利用類型的年變化率。下同。

綜合土地利用動態度反映區域土地利用整體變化劇烈程度,便于在不同空間尺度上找出土地利用變化的熱點區域。其表達式為:

(2)

式中:LUi——研究初期第i類土地利用類型面積;ΔLUi-j——研究時段內第i 類土地利用類型轉為非i類土地利用類型面積的絕對值; T——研究時段長(a),即LC表示研究區該時間段內土地利用的年綜合變化率。

2.2.2 生物豐度指數 生物豐度指數指通過單位面積上不同生態系統類型在生物物種數量上的差異,間接地反映被評價區域內生物豐度的豐貧程度。

生物豐度指數=(BI+HQ)/2

(3)

(4)

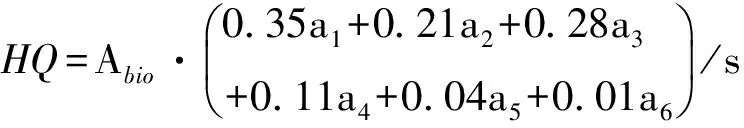

式中:BI——生物多樣性指數;HQ——生境質量指

數;Abio——生境質量指數的歸一化系數,ai(i=1…,6)——對應的土地利用類型,本文中依次為林地、草地、水域、耕地、建設用地和未利用地。當生物多樣性指數沒有動態更新數據時,生物豐度指數變化等于生境質量指數的變化。生境質量指數通過對不同生境類型分別賦予不同權重值,將生境質量指數的歸一化系數Abio=511.264 213 106 7代入計算得出[11]。

2.2.3 土地利用生態環境效應模型 目前國內外對土地利用生態效應的研究,較為普遍的方法是,采用生態服務價值估算值對生態效益進行評估。謝高地等[12]在對中國200位生態學者的問卷調查的基礎上,制定出中國生態系統服務價值表,評價區域生態系統服務功能經濟價值。該方法比以往方法更全面、更適用于中國實際情況,在喀斯特地區、沙漠綠洲、黃土高原等地區的研究中取得了不少成果[13]。本文同時參考相關文獻[14],制定出翁牛特旗的生態系統類型的生態系統服務價值表(表1)。生態系統服務價值的數學公式為[15]:

(5)

式中:ESV——研究區生態系統服務總價值(元);Vij——單位面積上土地利用類型i的第j種生態服務價值(元/hm2·a);Ai——研究區內土地利用類型i的分布面積(hm2)。

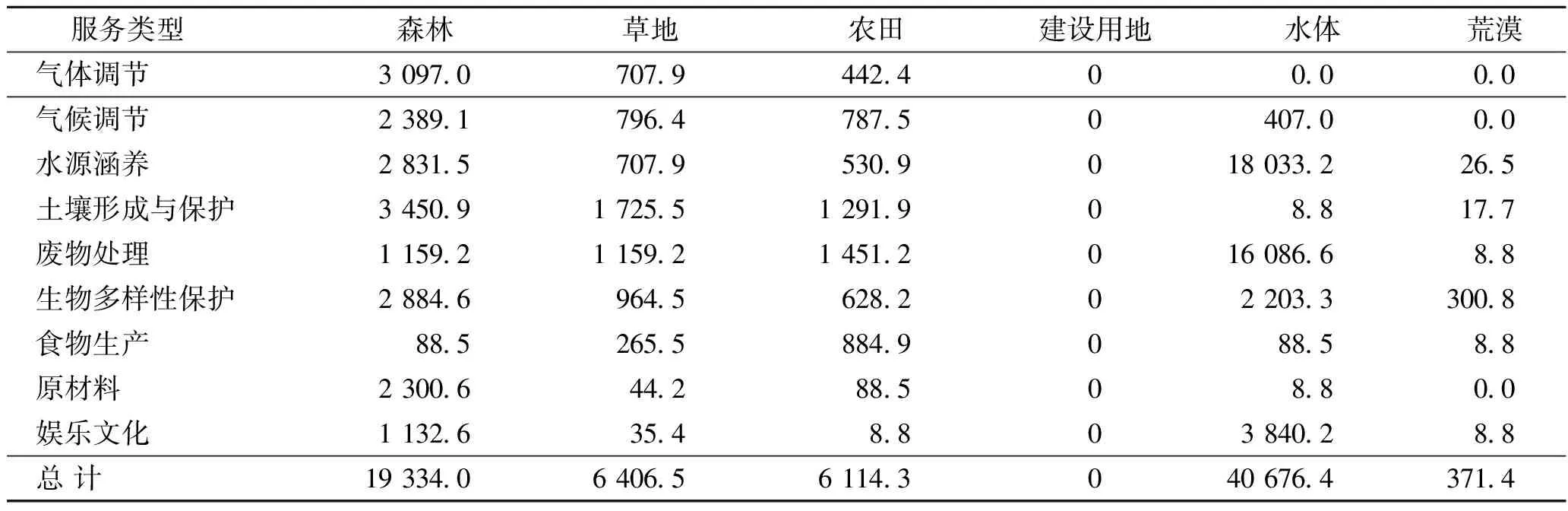

表1 中國不同陸地生態系統單位面積生態服務價值 元/(hm2·a)

2.2.4 敏感性分析 敏感性指數(coefficient of sensitivity, CS) 是指生態服務功能價值系數變動1%而引起的生態系統服務價值的變化情況。如果CS>1,表明ESV相對于V是富有彈性的,如果CS<1,ESV被認為是缺乏彈性的,比值越大表明生態服務價值功能指數的準確性越是關鍵[16-17]。通過敏感性指數的計算,便于確定生態系統服務價值隨時間的變化對于生態服務功能價值指數的依賴程度。計算公式為:

(6)

式中:CS——敏感性指數;ESV——總生態服務價值量; V——價值系數; i,j——初始生態系統服務價值和生態服務功能價值指數調整后價值; k——土地利用類型[18]。

3 土地利用動態分析

3.1 土地利用的時空變化特征

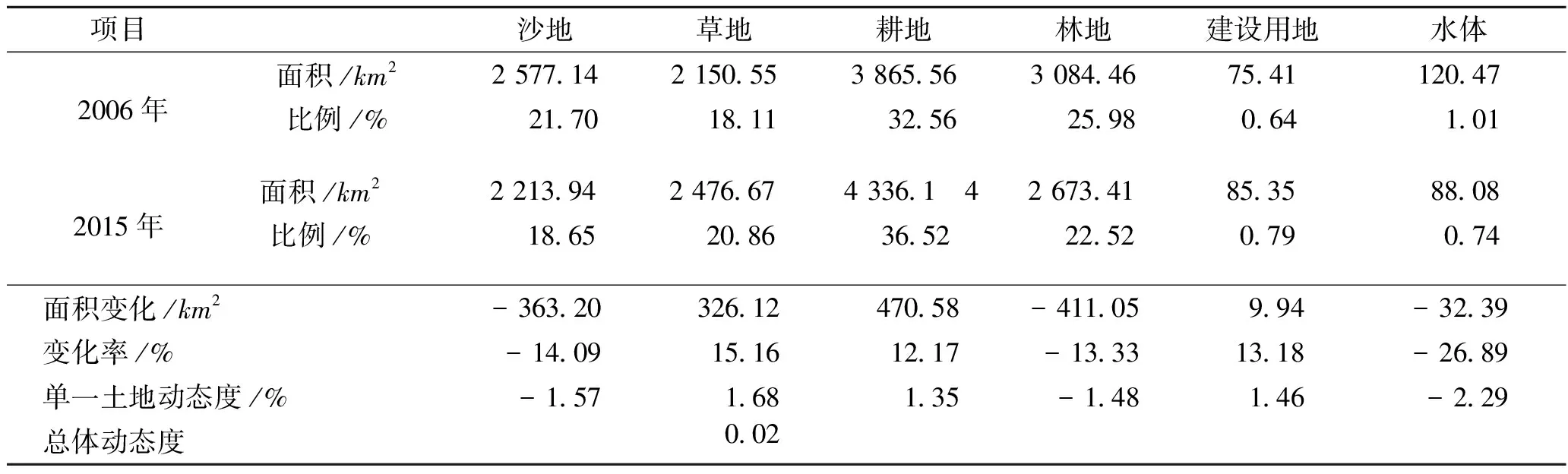

近年來,隨著經濟社會不斷發展,人類活動對自然環境的干擾強度日益增加,該旗土地利用方式出現明顯的變化。由2006—2015年翁牛特旗土地利用變化情況看,草地、耕地和建設用地的面積呈增加趨勢,而沙地、林地和水體則呈現減少趨勢(表2)。2006年研究區域內土地利用類型中的耕地面積最大,為3 865.56km2,接近翁牛特旗總面積的1/3。到2015年時,這一比例達到36.2%,面積比2006年增加了470.58km2,變化率為12.17%,單一土地動態度為1.35(表2)。在空間上,耕地的變化主要位于該旗南部的東莊頭營子鄉、梧桐花鄉、山咀子鄉、頭牌子鄉,東部的大興鄉、白音套海蘇木和新蘇莫蘇木。經濟落后、生產力水平低的地區,普遍存在耕地面積擴張的現象[19],翁牛特旗的耕地擴張正是這種現象。且該區域的人口外遷率較低,農業仍是人民賴以生存的基礎產業。從表2可以看出,近10a來草地面積增加326.12km2,增加比率為15.16%,單一動態度為1.68,是土地利用變化類型中增加幅度最大的地類。草地變化主要在格日僧蘇木、阿什罕蘇木、海拉蘇鎮、高日蘇蘇木和布力彥蘇木的沙地邊緣地帶,該區域的草地面積顯著增加。隨著社會經濟的發展、產業轉型、人口的增加,旗政府對城鎮基礎設施建設的投入逐步增加,研究區建設用地也呈現擴張趨勢,面積從

2006年的75.41km2增加到2015年的85.35km2,變化率為13.18%。建設用地主要分布于烏丹鎮、其他鎮、鄉或蘇木的核心區域。林地是該旗第2大土地利用類型,2006年林地面積是翁牛特旗總面積的25.98%,到2015年,林地所占比例下降到22.52%,面積減少了411.05km2,變化率為-13.33%,單一土地動態度為-1.48。林地的變化主要發生在翁牛特旗西部的毛山東鄉、頭分地鄉和廣德公鄉,南部的解放營子鄉和橋頭鎮。沙地主要分布在該旗中部和東部的布力彥蘇木、朝格溫都蘇木、巴嘎塔拉蘇木、高日蘇蘇木、阿什罕蘇木、海拉蘇鎮、格日僧蘇木、高日罕蘇木,新蘇莫蘇木和白音套海蘇木的南部,面積廣闊。2006年時沙地面積為2 577.14km2,約占該旗總面積的1/5,到2015年,面積減少363.20km2,近10a內的變化率為-14.09%,該區域沙漠化治理取得了明顯成果,土地沙化出現好轉。由于翁牛特旗位于我國干旱半干旱區,水資源匱乏,同時隨著經濟發展、人口增加,用水量需求增加,且東部沙地區域植樹造林涵養大量地下水,河流與湖泊的補給削弱,水域面積從2006年的120.47km2減少到2015年的88.08km2,減少26.89%,在土地利用類型中減幅最大。2006—2015年,翁牛特旗的土地利用總體動態度為0.02,在研究時段翁牛特旗的土地利用類型整體變化幅度不大。只有水域面積變化達到了-26.89%,其他5種土地利用類型的面積變化幅度在12.17%~15.16%之間。

表2 翁牛特旗2006—2015年土地利用變化

3.2 土地利用結構變化特征

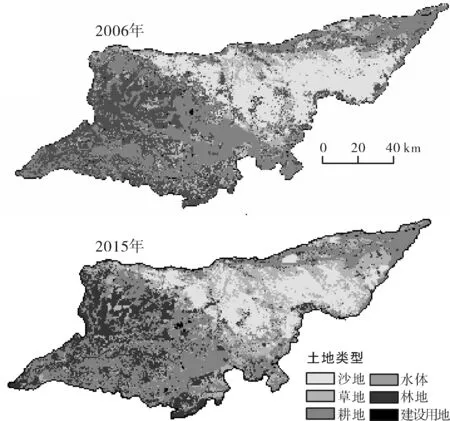

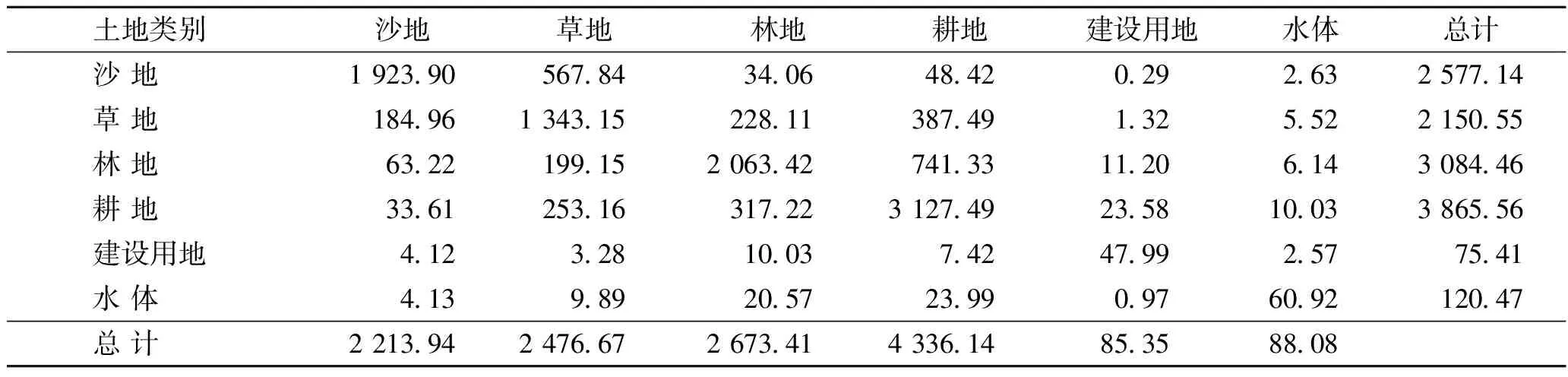

翁牛特旗的耕地、林地和建設用地主要分布于該旗的中西部地區,沙地和草地主要位于該旗的東部地區(圖1)。從翁牛特旗2006—2015年土地利用類型轉移矩陣(表3)可以看出,研究區的6種土地利用類型發生了結構性的轉移。翁牛特旗的土地利用類型主要為耕地、林地、草地和沙地,四種土地利用類型的總面積占翁旗總面積約98%,因此土地利用結構的變化主要發生在這四種類型之間,而建設用地(包括居民點、道路)和水體同期也發生了變化。

面積變化最大的地類是耕地,近10a來耕地主要轉出方向是林地和草地,其次是沙地,分別占耕地轉出總面積的42.98%,34.30%和4.55%;而耕地面積的增加主要來源于林地、草地和沙地,分別占轉入耕地總面積的61.34%,32.06%和4.00%。林地的主要轉出方向為耕地、草地和沙地,轉出面積為741.33,199.15和63.22km2,而林地面積的增加主要來源于草地、耕地和沙地的轉入。

圖1 翁牛特旗2006和2015年土地利用類型分布圖

草地主要轉出方向是耕地、林地和沙地,分別是387.49,228.11和184.96km2,轉入草地的利用類型中沙地最多,為567.84km2,表明當地的沙漠化趨勢有所遏制。然則,有184.96km2的草地、63.22km2的林地和33.61km2的耕地轉為沙地,沙漠化趨勢的減弱只是區域性的。

土地利用結構的變化的驅動力主要是社會經濟和國家政策因子。近年來,該旗調整三大產業的比例,第二、三產業逐步發展,第二產業比重超過第一產業。相繼實施了退耕退牧還草還林政策,且大力支持農業的發展。一系列的社會因子驅動土地利用結構的劇烈變化。

4 土地利用變化的生態效應

土地利用方式與生態環境之間是相互影響的關系,土地利用類型的時空變化、結構變化,必然會驅動區域的生態環境質量的變化。單一的使用一個評價指標,難以全面客觀的反映出土地利用變化的生態效應,需要利用多個指標進行綜合分析。

4.1 生物豐度指數變化

由公式(3)—(4)計算得出,2006年研究區生物豐度指數為43.47,2015年為42.69。10a來翁旗生物豐度指數減少了0.78,下降了1.79%,全旗的生物量呈現減少趨勢,生態環境在整體上呈現一定程度的退化態勢。生物豐度指數與植被覆蓋度指數具有極大的相似性,計算二者的相關性系數可知,其相關性可達0.963 12[20],因此生物豐度指數的下降也可表明植被覆蓋度指數的下降,植被覆蓋度降低,植被數量呈減少趨勢。主要原因在于,一方面,氣候變暖,降水量減少,干旱加劇[21],致使生態環境退化;另一方面,中西部的林地面積減少13.33%,水域面積大幅減少26.89%,從影響生物豐度指數的權重值中可以看出林地和水體對生物豐度指數的權重值最大。

表3 翁牛特旗2006—2015年土地利用類型轉移矩陣 km2

4.2 生態系統服務價值的變化

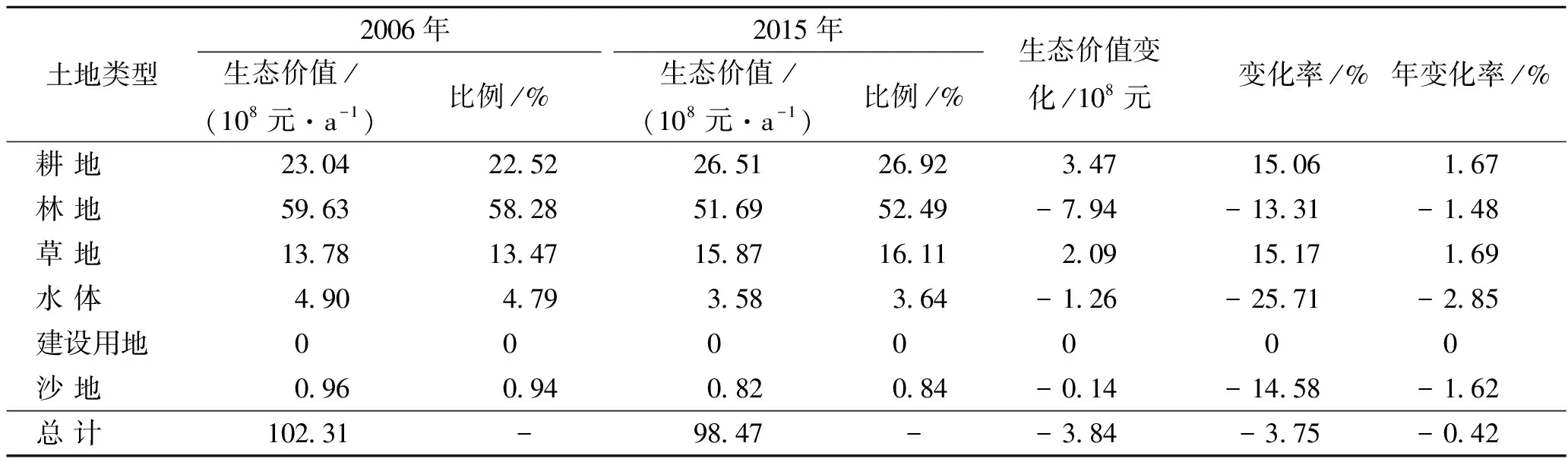

2006年翁牛特旗的總生態系統服務服務價值為102.31億元,林地的生態系統服務價值貢獻率最大,為59.63億元,占該年份生態系統服務總價值的58.28%。其次是耕地,為23.04億元,所占比例為22.52%。草地為13.78億元,占生態系統服務總價值的13.47%。水體為4.90億元,占生態系統服務總價值的比例為4.79%。沙地的生態系統服務價值最小,為0.96億元,占生態系統服務總價值的比例為0.94%。2015年的總生態系統服務價值為98.47億元,總生態系統服務價值構成與2006年大體一致,林地的生態系統服務服務價值貢獻率最大,其次是耕地、草地、水體和沙地(表4)。林地的生態系統服務價值量為51.69億元,比率為52.49%,耕地的價值量為26.51億元,比率為26.92%。水體和沙地的貢獻率都較小,分別為3.64%和0.84%。

表4 2006—2015年翁牛特旗生態系統服務價值變化

2006—2015年期間,生態系統服務總價值減少3.84億元,減少幅度為3.75%,年均減少0.43億元,減幅為-0.41%。其中,林地的生態系統服務價值數量變化最大,為-7.94億元,減幅為-13.31%,年變化率為-1.48%。水體的生態系統服務價值減少幅度最大,價值量減少1.26億元,變化率為-25.71%。沙地的生態系統服務價值貢獻率是最小的,從2006年的0.96億元下降到2015年的0.84億元,生態系統服務價值量呈現下降趨勢。耕地、草地的生態系統服務價值呈增加趨勢,價值變化率分別是15.06%和15.17%。宏觀上看,翁旗屬于科爾沁沙地一部分,而科爾沁沙地生態脆弱,沙漠化治理難度大,植被恢復周期長,林地、水體對生態系統的貢獻尤為重要。翁旗林地和水域面積的減少,直接驅動生態系統服務價值的明顯變化。近幾十年來,該區域的氣候較為穩定,生態環境的變化受自然因子影響較小,而受人文社會因素影響明顯,因此生態修復和環境改善需要科學政策的引導。利用區域生態系統服務價值評價生態效應的方法,將不同的土地利用類型的生態效應進行量化,可以直觀的反映出生態環境對土地利用變化的響應,進而從生態學角度評價土地利用變化的質量,在近年來得以廣泛應用。由于中國疆域廣闊,所跨經緯度大,全國地理和人文環境差異明顯,對于謝高地等人制定出的全國生態系統服務價值當量表,不能直接應用于全國所有區域。如水體在我國西北、北方地區的生態價值應高于其他地區,在中部、東部地區幾乎沒有沙地,就不需要用到沙地的生態系統服務價值等。對于謝高地等人制定的全國生態系統服務價值當量表,應因地而異的選取和修改指標。

4.3 生態服務價值敏感性評價

利用公式(6),把生態系統價值系數分別上下調整50%,計算了研究區域的2006和2015年的生態系統服務價值敏感性指數(表5)。由表5可知,在2006—2015年耕地、草地的敏感性指數呈增長趨勢,林地、沙地和水體的敏感性指數呈減少趨勢。表明耕地和草地的生態系統價值系數(V)變化對翁牛特旗生態服務總價值產生放大作用,林地、沙地和水體的生態系統價值系數(V)變化對翁牛特旗的生態服務總價值產生了縮小的作用。沙地的敏感性指數(CS)在0.008~0.009之間,表明沙地的價值系數(V)變化對翁牛特旗的生態服務總價值的變化影響不大。敏感性指數(CS)的最大值是林地,為0.525~0.583之間,說明林地對生態系統總價值的貢獻率最大,當林地的生態系統價值系數增加1%時,生態系統服務價值增加0.525%~0.583%。從總體上看,土地利用類型的敏感性指數都小于1,表明研究區的生態系統服務價值對所采用的生態服務價值系數缺乏彈性。

表5 翁牛特旗生態系統服務價值的敏感性指數

5 結 論

(1) 2006—2015年翁牛特旗的主要土地利用類型為林地、耕地、沙地和草地,土地利用變化趨勢為耕地、草地和建設用地面積增加,水體、沙地和林地的面積減少;耕地的面積變化最大,建設用地的面積變化最小。這些變化主要得益于翁牛特旗所實施的京津風沙源治理、退牧還草、重點生態公益林等工程與項目,在很大程度上遏制了土地沙化趨勢,直接影響了草地、沙地等土地利用類型的變化。

(2) 2006—2015年期間翁牛特旗生態系統服務價值主要是由林地、耕地和草地貢獻,3種土地利用類型的生態系統服務價值占總價值的94.27%以上,但趨勢上生態價值總量是在減少,主要原因是林地和水體面積的大量減少;敏感性指數變化表明,研究區域的生態系統服務價值對于生態價值系數是缺乏彈性的,生態系統服務價值對生態服務價值系數的敏感程度均小于1。

(3) 土地利用類型總體較為穩定,然而內部變化較大,驅動生態系統服務功能發生改變,生態系統服務價值受到影響,打破了生態系統原有的平衡。因此,對于翁牛特旗而言,在有步驟地實施土地沙漠化治理、生態脆弱區退耕退牧還草還林工程,維護生態系統服務功能的完整性的基礎上,更應該注意到土地利用結構的合理化,各土地利用類型之間的比例的協調性,土地資源利用和生態發展的可持續性。

[1] 林海.中國全球變化研究的戰略思考[J].地學前沿,1997,4(1):9-15.

[2] Salaeo C, ARM E O. Global biodiversity scenarios for the year 2100[J]. Science, 2000,287(5459):1770-1774.

[3] 后立勝,蔡運龍.土地利用覆被變化研究的實質性分析與進展評述[J].地理科學進展,2004,23(6):96-104.

[4] 俞建華, 高中貴,張露,等. 昆山市土地利用變化的生態環境效應研究[J].長江流域資源與環境,2005,14(2):213-217.

[5] 閔婕,高魏,李曉云,等. 武漢市土地利用時空變化及其生態系統服務價值變化研究[J].水土保持學報,2006,20(4):170-174.

[6] TurnerⅡB L, David S, Steven S. Land use and land cover change: Science/research planning[C]. Stockholm: IGBP Report, 1995.

[7] 于艷華.基于退耕還林還草的科爾沁沙地土地利用變化生態效應研究[D].內蒙古 呼和浩特:內蒙古師范大學,2006.

[8] 李莉,張華.基于退耕還林還草背景的奈曼旗生態環境

質量評價[J].國土與自然資源研究,2010(1):48-49.

[9] 謝花林,李秀彬,陳瑜琦,等.土地利用規劃環境影響的生態安全評價方法初探:以內蒙古翁牛特旗為例[J].資源科學,2010,32(1):57-63.

[10] 張海燕,樊文江,邵全琴.2000-2010年中國退牧還草工程區土地利用/覆被變化[J].地理科學進展,2015,34(7):840-853.

[11] 環境監測總站.HJ/T192-2006生態環境質量評價技術規范(試行)[S].北京:中國環境科學出版社,2006.

[12] 謝高地,魯春霞,冷允法,等.青藏高原生態資產的價值評估[J].自然資源學報,2003,18(2):189-196.

[13] 馬宗文,許學工.土地變化的生態效應研究方法[J].地理與地理信息科學,2011,27(2):80-86

[14] 吳海珍,阿如旱.基于RS和GIS的內蒙古多倫縣土地利用變化對生態服務價值的影響[J].地理科學,2011,31(1):111-116.

[15] Costanza R, d’Arge R, Groot R D. The value of the world’s ecosystem services and natural Capital [J]. Nature, 1997,387(15):253-260.

[16] 岳書平,張樹文,閆葉超.東北樣帶土地利用變化對生態服務價值的影響[J].地理學報,2007,62(8):879-886.

[17] William R G, Dana H, Lynne K, et al. Valuing ecosystem and economic services across land-use scenarios in the Prairie Pothole Region of the Dakotas, USA [J]. Ecological Economics, 2011,70(10):1715-1725.

[18] 李平,李秀彬,劉學軍,等.我國現階段土地利用變化驅動力的宏觀分析[J].地理研究,2001,20(2):129-138.

[19] 姚堯,王世新,周億,等.生態環境狀況指數模型在全國生態環境質量評價中的應用[J].遙感信息,2012,27(3):93-98.

[20] 張美杰,春喜,梁阿如娜,等.近60 a科爾沁沙地的氣候變化[J].干旱區資源與環境,2012,26(6):8-16.

County-scaled Change of Land Cover in Arid Region and Its Ecological Environmental Effects —A Case Study in Wengniute Banner, Inner Mongolia

XIAO Tao1, HAN Guang1, HAN Huarui2

(1.CollegeofResourcesandEnvironment,HunanNormalUniversity,Changsha,Hu’nan410081,China; 2.CollegeofResourcesandEnvironment,WuhanUniversity,Wuhan,Hubei430000,China)

[Objective] The characteristics of land use change and the comprehensive effects on eco-environment were assessed to provide a support for ecological reconstruction of the study area.[Methods] Based on the Landsat images of August 2006 and 2015, land use data of Wengniute Banner was extracted with ENVI 5.1.Indicators as land use dynamic degree, and land use type of spatial transfer matrix, and biological richness index, ecosystem service value and sensitivity index, spatial-temporal evolution characteristics and ecological environment effects of Wengniute Banner, Inner Mongolia were used. [Results] (1) The main land use types of Wengniute Banner were farmland, woodland, grassland and sandy land. In recent 10 years, farmland, grassland, construction land increased remarkably; while woodland, sandy land and water area manifested a decreasing trend. (2) Biological abundance index decreased from 43.47 in 2006 to 42.69 in 2015, reduced 1.97%. This is not beneficial to the development of bio-diversity; The total value of ecosystem services declined from 1.023 1×1010yuan to 9.847 0 × 109yuan during 2006 to 2015, decreased amount and rate were 3.84 × 108yuan and 3.75%, respectively. Generally, the ecological environment maintains largely a balance, but with a slight degradation; (3) The sensitivity coefficients of various land use types were less than 1, indicating that the ecosystem service value is not sensitive to the coefficient, lacking flexibility. [Conclusion] In the study area, the sharp decrease of ecosystem service value can be attributed to the decrease of woodland and water area, and the increase of construction land. The decreased ecosystem service value and biological abundance resulted from land use change will exacerbate the vulnerability of local ecological environment.

Wengniute Banner; land use change; ecological service value; coefficient of sensitivity

2016-04-15

2016-05-25

國家自然科學基金項目“西遼河平原河岸沙丘帶形成演化模式的研究”(41271025); 湖南省重點學科(地理學)建設項目(2012001)

肖濤(1990—),男(漢族),湖北省十堰市人,碩士研究生,研究方向為生態遙感應用。E-mail:13787027306@163.com。

韓廣(1964—),男(漢族),內蒙古自治區包頭市人,博士,教授,主要從事風沙地貌、植物生態學研究。E-mail:hanguang@hunnu.edu.cn。

10.13961/j.cnki.stbctb.2016.06.040

A

1000-288X(2016)06-0240-07

F301.2, X171.1

文獻參數: 肖濤, 韓廣, 韓華瑞. 干旱區縣域土地覆被變化特征及其生態環境效應[J].水土保持通報,2016,36(6):240-246.