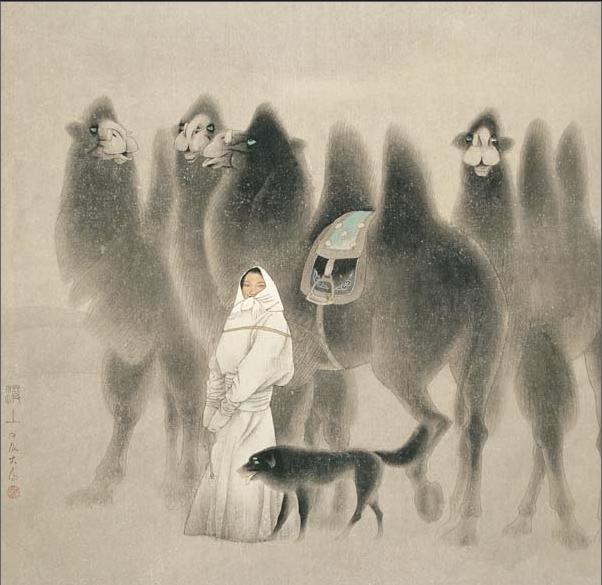

當(dāng)代審美中的民族形象

漠風(fēng)

劉大為,1945年生,祖籍山東諸城。1968年畢業(yè)于內(nèi)蒙古師范大學(xué)美術(shù)系。1980年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院中國畫系研究生班。現(xiàn)任解放軍藝術(shù)學(xué)院美術(shù)系教授、主任,解放軍美術(shù)創(chuàng)作院院長(zhǎng),中國文聯(lián)副主席、中國美術(shù)家協(xié)會(huì)主席。

主要作品《小米加步槍》《漠上》《陽光下》《馬背上的民族》《晚風(fēng)》《巴扎歸來》《人民公仆》等。出版有《寫意人物畫技法》《劉大為速寫》《劉大為作品集》《劉大為小品集》《劉大為水彩畫作品》等。其作品多次參加國內(nèi)重大展覽并獲獎(jiǎng),且在日本、英國、美國、德國、法國及中國香港、臺(tái)灣等國家和地區(qū)展出。

在眾多描繪鄧小平同志形象的作品中,劉大為的《晚風(fēng)》是給人印象最深、也是刊用最多的一幅。畫家擷取他閑暇在庭院讀報(bào)小憩的場(chǎng)景,以晚風(fēng)中純樸的詩意捕捉這位偉人的心境。

劉大為是新時(shí)期在工筆人物畫和水墨寫意人物畫兩個(gè)領(lǐng)域都取得非凡藝術(shù)成就的畫家,他的《晚風(fēng)》《馬背上的民族》《漠上》《巴扎歸來》和《雪線》已成為新時(shí)期中國畫的代表作,他所塑造的當(dāng)代人文形象亦成為具有這個(gè)時(shí)代審美精神的民族形象。

從內(nèi)蒙古大草原走出來的劉大為,是新時(shí)期從民俗風(fēng)情中發(fā)掘詩情的突出代表。不論是描寫三口之家放牧中休憩的《馬背上的民族》,還是塑造蒙古族少女的《漠上》;也不論是刻畫琴師的《草原上的歌》,還是訓(xùn)練幼童單騎放牧的《雛鷹》,劉大為在作品中捕獲的草原或沙漠中的人物形象都不在于敘事,而在于形象塑造本身所傳遞出的質(zhì)樸的情感,在于形象塑造本身揭示出的人對(duì)于獵犬、牧馬和駱駝的親情關(guān)系,在于形象塑造本身呈現(xiàn)出來的人畜與草原、沙漠的和諧統(tǒng)一。對(duì)于內(nèi)蒙古呼倫貝爾大草原,他沒有表現(xiàn)蒼涼與荒寒,而是追尋恬淡卻又醇厚的風(fēng)土人情、漂泊而又寧謐的游牧生活、艱辛而又甘甜的勤勉勞作。他的工筆人物畫發(fā)掘了蘊(yùn)藏在那個(gè)粗獷、血性和剽悍的民族中的一種純樸的詩意,從而重塑了一個(gè)游牧民族的審美形象。

對(duì)于民俗詩情的發(fā)掘,也意味著藝術(shù)語言的鄉(xiāng)土意韻與純樸質(zhì)感的創(chuàng)造。劉大為的工筆人物畫,不是用濃艷華麗的色彩去夸張蒙古族人物的膚色與服飾,而是以淡彩減弱其膚色與服飾的厚重感,并以牧馬、獵犬和荒漠的清墨色增加這種具有地域特征的工筆人物畫的淡雅格調(diào)。他在畫面中運(yùn)用的線條,于溫婉柔和之中顯現(xiàn)出內(nèi)斂的骨力。他的形象塑造具有典型的線條勾勒的工筆畫語言特征,但線條又絕不肆意夸張獨(dú)立于形象的塑造之外,而是巧妙地隱顯于輪廓與結(jié)構(gòu)之中,有機(jī)地游刃于形象與色彩之間。

如果說寫意性是他在工筆人物畫中求得靈變的重要方式,那么,以工養(yǎng)寫則形成了他的水墨寫意人物畫嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑煨吞卣鳌⒋鬄橐恢眻?jiān)守工筆與寫意并舉的路子。他有非常扎實(shí)的西畫功底和造型能力,加之長(zhǎng)期養(yǎng)成的勤奮畫速寫與水彩的習(xí)慣,在水墨寫意畫上的人物造型真正做到了得心應(yīng)手、手到擒來。他的水墨人物畫往往都是在超越以形寫神之后而體現(xiàn)出筆墨意蘊(yùn)的品位與格調(diào),并且,這種品格古雅的筆墨之中依然保留著生活中人物形象的鮮活與生動(dòng)。

在劉大為的寫意人物畫作品中,很少使用濃重的墨色,也很少干皴渴筆,而是用行草書式的線條賦予形象以靈動(dòng)、灑脫、飄逸的視覺美感,大塊的偏鋒濕墨用于駱駝、牧馬和獵犬的表現(xiàn),面部的精微之處往往在勾皴的基礎(chǔ)上敷以水潤墨色,從而形成了他畫面特有的線與面、筆與墨、疏與密、虛與實(shí)、光與影的辯證關(guān)系。他對(duì)筆墨有很好的悟性和控制力,既可畫氣勢(shì)恢弘的巨制,又能畫趣味十足的小品;既善于駕馭主題性的人物創(chuàng)作,又擅長(zhǎng)描繪抒情性的生活小景。他的筆墨率性而不粗野、簡(jiǎn)潔而不空疏、灑脫而不恣肆。

劉大為的生活基礎(chǔ)是青少年時(shí)代的內(nèi)蒙古草原生活。廣袤的草原、浩瀚的沙漠、湛藍(lán)的天空、悠游的白云以及內(nèi)蒙古游牧民族粗獷勇敢的性格,都成為他取之不盡用之不竭的創(chuàng)作資源。他畫草原、沙漠、雪域、駱駝、牧馬、民風(fēng)古樸的蒙古民族、新疆維吾爾族和高原藏族人物形象,也都體現(xiàn)了他對(duì)自然與人的熱愛,體現(xiàn)了他通過這些審美形象所表達(dá)出的藝術(shù)主體的胸襟與品格。而在《晚風(fēng)》《小米加步槍》《人民公仆劉少奇》《朱德與史沫特萊》和《不畏蜀道難》等作品中,我們又可以閱讀到他怎樣通過自己的畫筆來表達(dá)他對(duì)于現(xiàn)實(shí)主題與歷史主題的思考。這些作品不僅充分體現(xiàn)了他自己的藝術(shù)追求與個(gè)性風(fēng)采,而且也塑造了當(dāng)代審美中的中華民族的英雄形象。

從油畫到連環(huán)畫,從速寫到水彩畫,從工筆重彩到水墨寫意,從地方研究生到軍旅畫家,從主題性創(chuàng)作到藝術(shù)的個(gè)性追求,他的藝術(shù)旅途既有個(gè)人成長(zhǎng)的獨(dú)特閱歷,也濃縮了他們這一代新中國的美術(shù)家所普遍具有的時(shí)代性。社會(huì)擔(dān)當(dāng)意識(shí)和時(shí)代的使命感成就了他對(duì)于當(dāng)代民族形象的塑造。endprint