從《松花江上》想起的

慕柯夫

從《松花江上》想起的

慕柯夫

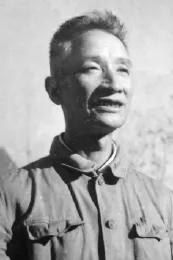

慕柯夫

(1920-1987),筆名柯夫。漢族。祖籍山東蓬萊。1936年加入中華民族解放先鋒隊,1938年參加游擊隊。1941年入延安魯藝學習,畢業后從事文藝創作。抗戰勝利后歷任熱河省軍區勝利劇社指導員,熱東戰聲文工團團長。建國后任東北文教隊隊長,東北人藝創作室主任,中國作家協會沈陽分會和遼寧分會副主席、黨組副書記,中國劇協遼寧分會副主席,中國劇協理事等職。曾主編《文學青年》和《遼寧戲劇》。他創作的劇目《堤》在全國有影響。《雙婚禮》曾在全國會演中獲獎,出版有 《柯夫劇作選》。

我常常思念著的一個人,他就是《松花江上》詞曲的作者張寒暉同志。其實我同他并不太熟,只是一個偶然的機會,我們才在一起相處。那是1944年夏季,為了準備陜甘寧邊區文教會的召開,組織上派我們去隴東地區搞調查研究,搜集民間文學、民歌……我們被編在一起,大約有兩個月時間。這兩個月我們又是分頭活動,相聚的時間很短,但他給我的印象卻很深。

他那時大約四十多歲,個子不高,戴著一副近視眼鏡,和藹可親,給人一個非常樸實的印象。

我很喜歡唱《松花江上》,便對他格外地仰慕和尊敬。有一次我問他是怎樣寫出《松花江上》這支歌的,他只是搖搖頭說:“寫得不好,寫得不好。”他微微笑了笑,便沒再說什么。又一次我問他,他說:“我根本不是作歌的。”他的回答引起我的不解和奇怪,但我也不便再問他了,雖然沒有滿足我的好奇,我倒是更加尊敬他了,他這種謙虛的精神,實在值得我學習。

后來逐漸熟了,在閑談中我問他是東北什么地方的人?他出乎我意料地提高了嗓音:“我哪里是東北人呀!”這更使我疑惑不解,我忙問:“你是什么地方的人呢?”他笑笑說:“我j河北保定縣人,就是定縣大秧歌的那個定縣。”我聽了奇怪,便說:“你不是東北人,為什么那樣熟悉東北呢?”他噗嗤一笑說:“你又是要問我怎樣寫的那支歌了,說實在的,我真不會作歌,我不是什么作曲家。”

這次,他卻滔滔不絕地告訴我他寫這支歌的經過。

“抗戰以前,我在東北軍的子弟學校當教員,那些學生多數是當官的孩子,公子哥兒氣十足,整天花天酒地,你用心教他們,他們卻不用心學,真把我氣壞了,我心想,你們家鄉淪喪了,做了亡國奴啦,你們還整天醉生夢死的。能罵的話,我真要罵他們一通,能打的話,我真想打他們一頓。可我只是個教員,這些人我怎么能罵能打呢?”

“后來我想了個法子,我畫了一張東三省的大地圖,地圖的邊緣用紅色畫著流淌的鮮血,掛在黑板上,我講東北的父老兄弟,在日本帝國主義的鐵蹄下,整天在流血,整天在受煎熬……我講著講著,情不自禁地落下了眼淚。可是效果并不大。當時我真沒有什么法子了。可我這心事一直放不下,后來我想,你們不是不想家鄉嗎,我偏偏就講你們的家,我于是寫了個歌詞,就從我的家寫起……”

我打斷了他的話,忙問:“你不是東北人你怎么知道松花江,還有森林煤礦、大豆高粱呢?”

“地理圖的后面不是都寫著的嘛。那時我經常翻地圖。至于爹娘嘛,人人都有。詞寫好了,我天天哼哼呀呀地吟詠,哼的遍數多了,不知不覺就變成調啦。先是被同事們聽了,問我在哪里學來的,我也沒講,他們覺得好聽,也學著唱,這樣很快就被學生們學去了。他們整天唱著爹娘啊、爹娘啊……整天唱著流浪、流浪……這時學生們的思想和過去不一樣了。這支歌不但我們學校里天天唱,很快就傳到社會上去了。當時很多人跟我要譜子,哪里有譜呢,后來的譜是別人幫我記下的,所以我不是作歌的。”

張寒暉同志講的這席話快四十年了,我至今不忘。雖然我與他不是太熟,對他的事情知道得也很少,但他的形象卻如在眼前。他為人那樣謙虛,對祖國對人民那樣充滿著熱愛,他的心是一團火,他又用這火去點燃千萬青年的心。

青年是我們的未來。青年歷來又是站在歷史前頭的。五四運動時的青年不是這樣的嗎?一二·九運動時的青年不是這樣的嗎?四五運動時的青年不也是這樣的嗎?今天,肩負著祖國四化神圣重任的不也是青年一代嗎?不可否認,“四人幫”毒害和踐踏了青年,現在常聽到一些青年的種種議論,可我們為什么不能像張寒暉同志那樣去引導呢?我們國家要繁榮富強,要振興……難道這個宏偉的目標不能引導廣大青年們前進嗎?

(原載《遼寧日報》1980年7月20日)

責任編輯 劉宏偉

【點評】

散文的樸實

劉宏偉

散文有各種寫作風格,慕柯夫的這篇散文沒有雕飾,質樸無華。樸實也是一種風格。這讓我想到了另一位寫散文的作家新鳳霞。新鳳霞本是著名的評劇藝術家,晚年執筆為文,回憶自己的人生道路。她文風淳樸,把文章寫得如同說話,這非常不簡單。近代卓越的啟蒙思想家黃遵憲就曾提出過“我手寫我口”的主張。如今我們的一些散文為什么讀來給人以做作甚至很假的感覺,就因為變成文字后與心里所想走了樣,產生了差距。著名作家張中行寫一手膾炙人口的文人散文,他的《負暄瑣記》系列風行多年。就是這樣一位散文大家,卻對新鳳霞的散文稱贊不已,說寫不出來那樣的散文。

“那樣的散文”就是慕柯夫這類的文章。也許它少有海闊天空的想象,不見通常的比喻、夸張等修辭,但這就是散文。它最大的長處,就是原原本本還原歷史事件,像日記一樣精準。寫這樣散文的人,都是關鍵歷史事件的親歷者,這樣的故事入散文,不需要也不應該進行文學的雕飾。

散文的生命力在于能夠貼近現實、還原生活。多少花拳繡腿、言之無物的散文湮滅了,唯有扎扎實實記錄人生的文章才能流傳下來。孔子主張“辭達而已矣”,就是說,文章要簡潔明了,去除不必要的鋪陳。