日本物語

李晶晶

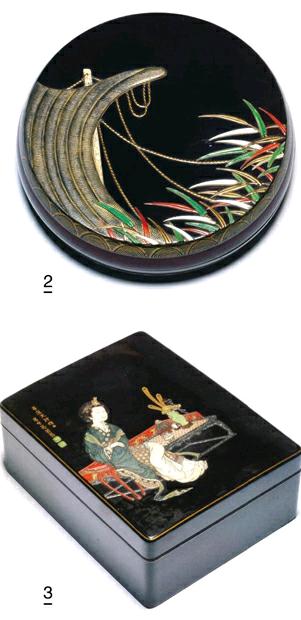

19世紀晚期舞樂蘭陵王圖蒔繪印籠

2.18世紀帆船蒔繪貼附陶片硯箱3.1716年中國貴婦貼附陶片文具盒

世紀銘、大村玉山、赤穗浪士蒔繪印籠

就像江戶時代的日本大名們會邀請名流來觀賞自己的收藏一樣,愛德華·艾迪生·拉漢姆(Edward Addison Wrangham)會邀請朋友來到家中,欣賞他的日本印籠收藏。這是英國北部鄉間,“泰德”(大家對愛德華·艾迪生·拉漢姆的昵稱)擁有一處寧靜的居所,珍藏著日本最精美的藝術品,這對收藏家來說顯然是無比誘人的。泰德晚年身體狀況有所下降,但仍然風雨無阻地親自到火車站接他的朋友們。在從火車站到泰德家的半小時車程里,泰德會一一介紹鄉間種種景致,他會優雅地指向安尼克堡,這座城堡現在享有盛譽,是全球風靡的《哈利·波特》電影中霍格沃茲的拍攝地。

通常,泰德的妻子會帶大家去他的書房。在這兒,日本藝術品和中國瓷器琳瑯滿目,近千件日本印籠都被擺放在特制的柜子和抽屜中,每一個抽屜上都會細心地標注制作工匠的名字和流派。然后他們聚在一起喝一杯紅酒,此時泰德會征詢大家的意見:“你們想先看什么?”

英國邦瀚斯拍賣公司日本部門負責人蘇珊娜(Suzannah Yip)回憶說:“我第一次被泰德這么問的時候愣了一下,因為選擇實在太廣,一時不知道應該說什么,猶豫了一會兒說道:‘是真。我當時不知道柴田是真是泰德最喜愛的藝術家,我至今還記得他眼底流淌著的欣喜,他將一只只印籠小心地放在我手中,每一只都和他有著那樣緊密的聯系。”

泰德作為一個收藏家,擁有無可爭議的專業性,同時還廣受愛戴。他熱愛收藏日本印籠,是“二戰”以后這個收藏領域里最重要的收藏家。在倫敦的拍賣大廳里,泰德永遠那么彬彬有禮,典型的英國紳士的形象,他毫不吝嗇地共享著他的知識。他的印籠收藏在廣度和深度上無可匹敵,對泰德而言,每一件藏品都是日本文化的折射。

泰德出生于1928年,在英國北部的約克郡長大,擁有顯赫的家世。他的曾曾祖父是威廉·威爾伯福斯(1780~1825),英國國會下議院議員,是英格蘭廢除奴隸運動的領袖之一,領導國會內的廢除奴隸行動,對抗英國的奴隸貿易,在19世紀30年代的廢奴運動中有著重要貢獻。泰德的祖父史蒂芬·溫克沃斯和叔叔威廉都是收藏東亞藝術的藏家。在那個時期,英國的收藏界急需“慧眼”來識別絕世珍寶,而“慧眼”則極大地取決于收藏家們的個人品位。

泰德在1957年接管了家族領地,積極投入到農業生產中。他考慮的不僅僅是自身的財富,還有領地內的普通民眾,因此他積極投入到公益事業中,為英國北部的環保做出了巨大貢獻,其中最重要的一件事是他用了23年的時間,力排眾議,為諾森伯蘭郡建造了一座巨大的水庫,因此被英國女王授予大英帝國勛章。

受祖父和叔父的影響,泰德8歲那年就廣泛接觸中國和日本的藝術品,雖然兩個國家的藝術都深深地吸引著他,但泰德最摯愛的還是日本印籠。在那個時代,他的印籠研究是無可匹敵的,并先鋒性地于1972年在牛津的阿什莫林博物館展出。1990年初,泰德開始寫書,本來只想寫一個小冊子,沒想到后來演變成巨著《印籠大事典》(The Index of Inro Artists),有2000多張照片以及2704個條目。這本書現在仍然是最重要的日本漆器研究作品之一。

印籠,一種小型盒式漆器,江戶時代成為武士系在腰上不離身的裝飾品,因日本傳統和服沒有口袋,印籠代替了袋子。印籠一般分成幾格,內盛藥片、藥粉,用途類似中國的鼻煙壺。因為外觀裝飾豐富,在日本蒔繪外銷各國時,印籠成為收藏者賞玩的器類。日本蒔繪常專指以金粉、銀粉為主要材料的金屬丸粉磨繪,其主要技法包括:研出蒔繪、平蒔繪、高蒔繪、肉合蒔繪、蛋殼蒔繪。最早的研出蒔繪出自正倉院所藏平安時代(794~1185)金銀鈿荘唐大刀之末金鏤技法,并在江戶時代(1603~1868)達到鼎盛。幸阿彌道長(1410~1478)是最先享有盛名的蒔繪大師,他與另一位蒔繪大師五十嵐道甫(?~1678)是日本漆藝史上兩個重要流派的始創者,被稱為幸阿彌派及五十嵐派。

印籠最先來源于中國,顧名思義就是放印章的容器。其多用木竹或金屬制成,筒身分為3至5段,以螺鈿(鑲嵌貝殼)和蒔繪(貼涂金粉)手法進行裝飾,早期的作品制作精巧。到了江戶時代,日本人在印籠、煙絲盒、錢袋后面綁上根付(英文Netsuke),這是一種裝飾物,類似錢包、印籠、煙袋等物都是通過它而掛于腰上,長約2至5厘米,用料有象牙、木、竹子、銅等等。根付的特點,背后一定有兩孔或穿繩位置,一般有匠人的落款,題材廣泛,人物、臉譜、春宮、動物等都有。到了江戶中后期,印籠其裝飾作用遠遠大于實用性,所以也做得越來越復雜、華麗。也正因如此,哪怕經歷過明治時代的衰落,印籠也大受收藏家的歡迎,精致小巧的印籠濃縮了東方藝術和文化。

愛德華·艾迪生·拉漢姆

1980年,拉漢姆接受英女王伊麗莎白二世的接見

邦瀚斯高級顧問尼爾·戴維(Neil Davey)回憶:“1958年,我還是倫敦蘇富比的一個實習生。我那時的工作非常雜,其中一個是協助客戶和專家觀看拍品。1960年,威廉·溫克沃斯帶著他的侄子泰德·拉漢姆來了,他當時已經是知名的收藏家了,眼光獨到、知識豐富。在辦公室觀看藏品的時候,我尊稱他‘閣下,泰德完全沒有貴族的架子,不厭其煩地教授我這些精美藏品背后的種種,我很快對日本藝術品有了濃厚的興趣。”

泰德鼓勵尼爾·戴維,并邀請他去家里同眾多的收藏家、古董商人、拍賣人等交際,大家都對日本印籠和根付藝術品入了迷。在這些難忘的集會中,泰德會細致地指出每一個藝術家所獨有的特征。晚上,在美酒和佳肴的伴隨下,大家會繼續暢談。尼爾·戴維說:“近年來,我越來越深刻地感受到,泰德深受他叔叔的影響,叔侄二人的收藏品位和傾向是有著明顯的共性的。泰德的收藏范圍很廣,一宮派和奈良派的刀鐔,以及虎溪作和田中岷江的根付也占了泰德收藏很大的比重,但是他的摯愛絕對是印籠,各類藝術家和各種工藝的印籠他兼而有之。雖然判斷他最喜歡的風格還是略有難度,但是我的總結是,泰德傾向于小川破笠(笠翁)、古滿派后期的研出蒔繪、田付東溪(壽秀)和柴田是真的作品。還有一種比較吸引泰德的題材是跨界的作品,比如帶有明顯印籠風格的小柄,或者根付風格的刀鐔,印籠或根付風格的緣頭等。”

日本在元祿時期,隨身攜帶之印籠開始產生專門工匠進行裝飾。技藝超群的印籠師受時人所稱頌。當時的德川幕府聚集了大批名匠,包括:梶川常巖、山田常嘉,以及小川破笠、飯塚桃葉、古滿休伯、古滿巨柳等等。京都則以山本春正、塩見政誠聞名遐邇。江戶時代后期,在大御所十一代將軍德川家齊之時,官家的日常用具和嫁妝皆以蒔繪裝飾,達到空前繁榮,到明治時代臻致完善的所有蒔繪技法基本上在此時成形。

泰德在收藏中絕對是個有觀點的人,但是他很少顯露出自己的觀點,得用激將法。泰德與埃德蒙·路易斯(Edmund J.Lewis,日本印籠收藏家)、保羅·莫斯(Paul Moss)對小川破笠的印籠作品研究同日本本土的研究人員有所不同,小川破笠是一位杰出的漆器工匠,但在日本的影響遠不如在西方的大。1982年泰德寫過一篇完整論述小川破笠作品的文章,并討論了自己藏品中小川破笠的印籠。同日本本土研究人員的見解不同,泰德將很多已經定為小川破笠作品的藏品劃歸為他的徒弟、同僚之作,甚至是仿作。埃德蒙·路易斯笑談:“在討論過程中,必須要在腦內過濾掉泰德優雅高貴的英國口音,因為泰德高貴的英國口音常常有一種無與倫比的說服力,仿佛他就是對的了。然而即便不用高貴的英國口音,泰德也會努力捍衛自己的觀點。”