石磊:繪畫的巴洛克本質

文:莫妮卡·德瑪黛 TEXT: MONICA DEMATTé

石磊:繪畫的巴洛克本質

SHI LEI:THE BAROQUE ESSENCE OF PAINTING

文:莫妮卡·德瑪黛 TEXT: MONICA DEMATTé

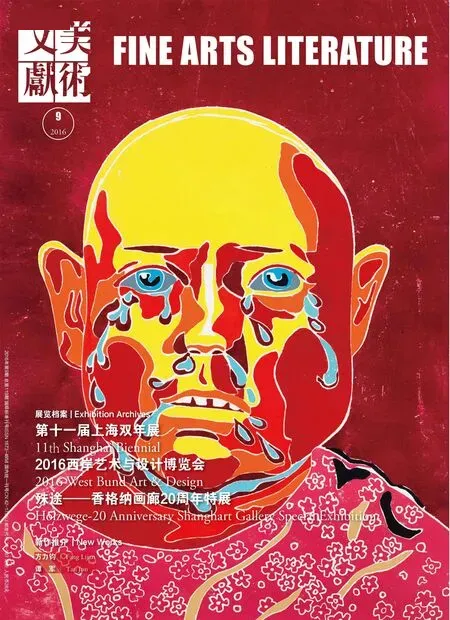

石磊《西皮二黃(系列之1)》 石版畫 61cm×48cm 2015年

我喜歡真正的畫家,石磊便是一位。在他們眼里,畫筆和畫布并非僅僅是用來詮釋概念、講述故事的一種手段,他們是真正喜歡一筆接一筆地描繪所帶來的視覺效果。他們時而用濃墨重彩,時而用輕描淡寫。他們能用抹刀在畫布上抹出色彩斑駁的色塊,創造出豐富的質感。他們敢于挑戰傳統,將濃厚、強烈甚至是刺眼的色彩并置。他們還善于用細膩的色彩創造出不落俗套又賞心悅目的協調的色調。簡言之,他們是美院科班出身的藝術家中的極少數異類。在他們看來,繪畫表現的是一個充滿了無限可能的獨特世界,只要善于捕捉和利用這些可能性之間的細微差異,就能創造出無數視覺上和精神上的體驗。

中國的傳統觀念認為,“文人”首先應當具備高尚的道德情操,他們自己的生活就像一件藝術品。能否做到這一點決定了他的藝術修養。不管書法、繪畫,還是詩歌、音樂,皆是如此。換句話說,一個人的“深度”是第一位的,其他的一切皆取決于此。

我不認同時下“職業藝術家”一類的說法。因為我認為藝術如果成為職業,那就必定會失去其最根本、最獨特的特征:靈感以及表達和交流的需要。誠然,繪畫是需要“手藝”或技能的,但我堅信這絕非繪畫的全部真諦。不可否認,一個人需要掌握了某種手法才能最有效地表達自己的感受,但是“感受”的能力才是最最根本、最最必不可少的。

中國人歷來對宮廷畫家和文人有嚴格的區分。前者大都接受委托進行命題創作,這與西方的傳統比較相似(如米開朗基羅和卡拉瓦喬),并且和西方的情況一樣,只有那些最具藝術天賦的少數幾位才能創造出透出靈感和個性的佳作。人們一直在爭論一個古老的話題,即靈感能否局限于某些特定的主題、條件或范圍。有些人可以在既定的范圍內大展才華,而有些人則需要自由的創作。我認為二者各有利弊。

在中國,“現代”意義上的藝術學校只有一百年的歷史,并且參照的是西方模式。最早的一批院校包括劉海粟于1912年在上海創辦的美術學校,該校首次將裸體模特引進了課堂。1949年新中國成立以后,藝術成了宣傳陣地,成了教化的工具。因此,在那段時間里,說教便成了藝術最主要的目的。換句話說,雖然我不喜歡將“內容”和“形式”區分開來,但在那個時候,“內容”比“形式”更重要。繪畫、雕塑和版畫都必須以簡單易懂、大眾容易接受的方式來傳遞信息。如今,即便是在中國,人們也早已不再倚重繪畫來傳播社會主義思想了。但是藝術教育和其他教育一樣,充滿了實用和職業化的色彩。藝術教育就是為了獲得一種技能、職業或手藝。有的藝術家搞現實主義(這類人為數還不少),有的搞印象主義,有的像變色龍一樣,熟練地游走于不同的“風格”之間,靠滿足現代收藏家的口味作畫謀生。許多中國的當代藝術家(甚至包括那些剛剛揚名海內外的藝術家)都有一大顯著特征:他們都能將世界上“成功的”潮流與個人的風格融合在一起(最好能具有顯著的“中國”特點),從而使自己的作品更加“吃香”。這一過程依靠的首先是提供信息,然后是對信息的理性詮釋,最后(但很多時候也不一定)是優秀的技法。其實任何一個從事創意工作的人都具備這些能力,而視覺藝術家也就比其他人多了最后一種能力而已。究竟能有幾個人“有話想說”并且能通過繪畫或是雕刻這種非描述性、非說教性、非系統性、非分析性的語言來表達自己的想法呢?我十分質疑大部分的概念藝術(conceptual art)。因為從它本身的概念我們就能看出來,它的構思、創作、展覽等全過程基本上只依賴人的智力和理性。如此一來,感性何在?作品怎能激起人們的情感?藝術品和普通的智力成果之間本該存在的難以言喻的區別又在哪里呢?

縱觀大多數的概念藝術作品(不管是東方的還是西方的),大部分人都會說“有意思”或者“另類”(intriguing,我認為這是個貶義詞),并且很快將它們忘掉。一旦一個人領會了作品所要傳達的信息,他便不再駐足觀賞。而有一類作品則不會,這類作品來源于內心的需要,處處都能透射出作者急于要表達一些什么。這類作品是藝術家用藝術感性和高超的技法精心創造出來的,表達的是內心虛構的個人世界,而不是“真實的”世界。

石磊《放飛-1》 布面油畫 200cm×120cm 2016年

回到石磊的作品

通常來說,我要寫一位藝術家,不會去寫藝術史或者描述一些藝術理論或者與這位藝術家不相干的事情。所以我希望讀者不要介意我在寫石磊的時候還表達了一些自己的藝術觀。因為這些文字都與他有關,并且前面這個長篇的論述就是為他而作的。

我在其他文章里也說過,我很佩服石磊獨立大膽的創作手法。多年以來,他的創作態度始終如一:據我所知,他完全不在意身邊潮流的更迭,他一直是一位激情四溢、有一種創作本能的畫家,他的每一個系列的作品都滲透著他的理念和他自己的影子。

本文的題目《繪畫的巴羅克本質》旨在綜合他的藝術觀和本色性格當中兩種基本相反的傾向:一方面,他渴望回歸最基本的生活,回歸人類最最元初、原始、固有的要素(生、死、愛);另一方面,他的作品復雜、奔放、富于戲劇性。也就是說,石磊沉醉于當代現實,沉醉于這種極其復雜而又系統的語言之中,但他又表達生命中更為深刻、強大和根本的一面,追求生命的樸素本質。他曾說過:“每當我看到嬰兒出世,我便感到心潮澎湃,被他的氣味深深地吸引,這是生命的氣息,是生命最直接的表達。”因此,新生兒便成了他多年以來的繪畫主題。我在這里不準備探討他在2000年以前創作的作品,因為我在《意念圖像》這本畫冊中已經探討過了。但是,我想有1幅1999年創作的名為《傳承》的作品還是有必要拿出來研究,因為我認為它涉及了許多最重要的問題。在這幅作品中,一對裸體男女各用一本書遮蓋了自己的生殖器,他們的身體被一根臍帶與一個懸空的新生兒連在了一起。畫中的人體和背景均為燒赭石色。嬰兒的頭和兩個成人的手臂被一個房子狀的白色輪廓罩著。這說明男女之間的天然紐帶一方面造就了一個新的生命,另一方面又受制于書和房子所代表的文化特征。這幅作品中的書在其他的作品中也出現過,通常是一本大書和一本小書,表明男人和女人的“戒律”是有差異的。作品中透露出來的信息是“勸戒性的”而非“聚結性”的。換句話說,它們是在拆分而非聯結,正如一個系列作品的標題“勸戒的文本”所表達的一樣。這個系列中的作品描繪了特定文化背景下的男女關系,一對男女處在一個四面封閉的房子里,但房子沒有屋頂,無法保護他們。

房屋結構也頻頻出現在石磊近期的作品中。有時房子小得容不下人,比如在2006年創作的《外部世界》中,房子只能罩住新生兒的軀干。在2004年的作品《棲身何處之一》中,房子顯得輕飄飄的,一個長著豬頭的男人揪著它的四個腳,生怕它被風吹走了。在同年創作的《棲身何處之二》中,房子是穩穩當當地立在地面上的,顯示出了一種不同的穩定性,然而畫中長著蝙蝠翅膀的女人卻不再呆在房子里,而是看也沒看一眼,就自信地從上方飛走了。

我發現,最近幾年石磊不再以愛的艱辛為主題進行創作,這可能是隨著年齡的增長而出現的必然結果。然而,新的生命仍然是他創作的重要主題。2000年他創作了一幅非常美麗的作品《父親的懷抱》,創作手法極其樸素、直接,沒有其他作品中那些有時候過多的象征手法。這是少有的幾幅接近攝影的作品之一,創作的靈感可能來自作者的自拍,因為此前他曾用一只手舉著照相機拍了1張自己的軀干、腹股溝和另一只手里抱著的新生兒的照片。作品似乎意在表明,父子情不是理性過程的產物,而是一種血肉相連、肌膚相親、息息相通的關系,是身體的接觸,也是本能。這幅作品中,父子倆的身體都不是通常石磊筆下標準理想的體形(通常他創作的男人身材勻稱,擁有結實的手臂和腿部,上身呈標準的倒三角形;嬰兒則是圓頭圓腦、胖嘟嘟的,個個都有健康的體格)。但是他們看起來更真實,作品中的男人略顯粗壯,作品中的嬰兒也像剛出生幾天的嬰兒一樣身體比例“不協調”:橢圓狀的大頭、細細的四肢、蜷縮的姿勢。

石磊于2005年創作了名為“投胎”的系列作品,其創作靈感來源于中國的十二生肖。作品對人體做了一些改造。12名女性被賦予了動物的頭顱,她們的雙腿粗短、體格健壯、乳房堅挺,她們手中的孩子很像意大利宗教藝術中小天使:他們最大的特點就是都看起來胖嘟嘟的。藝術家可能是將這12幅畫當成1個作品創作的,因為它們的構圖都是一樣的。雖然在背景顏色和人體色調方面有差異,但每幅畫中人體的姿勢都是一樣的:母親抱著孩子。石磊的繪畫技巧高超,而創作這樣的作品對于技巧的要求是比較簡單的,因此他會時不時淡化一下顏色,用其他的技巧來增強繪畫的效果。在我看來,象征文化傳統的十二生肖是用來區分不同的年份出生的人的,這是中國人的思維方式,虎年生的人跟牛年或蛇年生的人肯定有不同。然而,不管在哪里,每個母親對待她的新生兒都是一樣的。

人性的延伸

石磊通常會去思考國際政治中的問題,以及那些主導國際政治形勢的一些極端而又無法解決的問題。他的某些作品正是描繪人性中更加“心系社會”的特征的。

他曾以復雜的中日關系為主題創作過一個系列作品,其中有一幅作品表現的是兩個女性面對面的站著,手中都抱著自己的嬰兒,就好像是自己的手臂或戰利品一樣。這個系列中的所有4幅作品看起來都像是兩個敵人站在一個房子里對峙,房子就像一個隧道一樣狹長壓抑。這就是名為“北京-東京”的系列作品。畫面中舞臺化的構圖形成了一種扭曲的幾何透視效果,而畫面背景則是一些代表中日文化的圖案:代表日本的是酷似浮世繪的海浪和富士山,代表中國的則是長城和天壇。這很容易讓人聯想到中日戰爭以及當時全民皆兵的情形(有人還會想到當時的“慰安婦”)。石磊講過一個關于他日本之行的故事。當時他受邀去日本參加一個展覽,但他很不情愿,因此他申請了一個非常短期的簽證,可是最后在日本期間又不得不延長。石磊自己也承認日本的社會秩序和日本人民的文明程度都是很好的。讓他感到不安的是深藏心底的一種抵觸,或者說是一種幾乎油然而生的敵意。因此,他的繪畫告訴我們文化環境會影響我們每個人,讓我們無法總是理性地思考,正如戈雅(Goya)所言,我們有可能會變成魔鬼。

藝術家在他最近創作的一個系列作品“花非花”中也表達了類似的看法,這批作品是2006年他在北京的時候創作的。作品的創作靈感來源于與他同住在一個居民區的一大批伊斯蘭人,這些人身著典型的伊斯蘭長袍,一眼就能認出來。當時石磊非常擔心巴勒斯坦、阿富汗、伊拉克和巴基斯坦的局勢,尤其是自殺式襲擊,遂以此為主題創作了10余幅作品。這些作品并不是在評價或是譴責當時的局勢,而是表達了藝術家的疑惑:他無法理解那些極端和暴力的做法,他也無法接受被視為生命化身的女性竟然也會鋌而走險地去進行自殺襲擊,傷害自己和其他人。

石磊畫筆下的這些人物個個身著長袍、頭披黑色斗篷、擺著幾乎一成不變的造型(裙子被張開雙腿繃成了三角形),可能他想模仿伊斯蘭藝術中的重復裝飾圖案,在五彩斑斕或純色的背景上創作一些人物。有的作品描繪的是一排排的伊斯蘭婦女手牽著手,有時她們的頭上會冒出白煙,形成一團看似阿拉伯文字的濃霧。這些婦女(但是其中也有一些酷似本·拉登的男人)手里拿著武器或罌粟。她們都瞪大了眼睛,瞳孔縮成了一小團,目光呆滯,看起來要么吸過毒,要么瘋了。石磊肯定認為生死離別前的一刻應該就是這樣——一種病態的情形,沒有任何理性的思考。罌粟所象征的毒品以及武器和婦女呆滯的雙眼都預示著死亡即將來臨,這一切都與她們的女性特質形成了鮮明的對比,而這種對比正是石磊要強調的。他說:“如果一種學說或宗教不能使人們尊重生命、熱愛生活,那它必定不是好的理論。”他還請我在去巴基斯坦的時候搜集一下別人對他作品的看法。我完全贊同他的觀點,因為我很尊重各個宗教的經典書籍,但是人們對宗教經典在不同的地方、歷史時期和政治環境里必定有不同的詮釋,這些主觀的、帶有偏見的詮釋與經典本身是有差異的。

石磊像盧梭一樣,呼喚“高貴的野蠻人”,呼喚沒有信仰、未被沖突和分歧玷污過的“原始人”,這類人能夠在任何環境里保持本色,為支撐這個世界的“原力”服務。

臍帶

讓我們再次回到生命的“本質”這個話題。2006年年末,石磊創作了一系列全新的作品,著力刻畫出生以及母親與新生兒的關系。或許是為了凸顯出生是一件大事,作品的顏色十分鮮亮,以紅色為主。藝術家在畫布上創造了一種水滴的效果以便表現新生兒出世時渾身血淋淋的感覺。其中最粗獷的一幅作品描繪了一個看起來剛生完孩子的女人,她跪在一塊大木板上,木板上滿是豐收的圖案(大把大把的小麥和玉米穗等等)。石磊沒能親自見證自己的獨子出生的過程,但是他看過一些關于分娩的紀錄片,所以對這個主題還算了解。他的有些作品就描繪了分娩的過程,而另一些則是刻畫了一些近乎神圣的形象,這些形象被新生兒透射出來的能量所折服,陷入了沉思。另一方面,他們又為血紅的色調所包圍,暗示出分娩的過程也是同樣痛苦的。

石磊有時擔心自己剛剛創作的作品與上一系列的作品風格不同,因為不少評論家批評他缺乏連貫的風格。但我卻不完全茍同:藝術家是在盡可能用最有效的方式來表達自己的心境。不管是濃烈對比的色彩,水滴半透明的效果,還是厚厚的團塊或懸浮靜止的氣氛,藝術家首先考慮的是自己表達的需要;他希望能充分利用繪畫這個媒介所有可能的技巧來表達自己,他是個真正的畫家。此外,他的作品所涉及的主題一直都是人性和文化之間的關系、依賴和矛盾,而如今人性和文化這兩者已經變得完全不可分割了。

一個很好的例子便是他最近創作的兩幅截然不同的作品。作品《飛呀飛》刻畫的是一個長著翅膀的身體,身體隱約透著女性的特點,這個人長著一個酷似鳥喙的大鼻子和粗短的爪子。翅膀不是羽毛的而是毛發狀的繩子擰成的,這個奇怪的形象看起來十分笨重。這幅作品與前面提到的蝙蝠女那幅完全不同。在這幅作品中,動物性(希臘人眼中“會呼吸的身體”)替代了人性:作品中的形象就像一個史前女性,粗短而樸素,一對笨重的翅膀還沒褪掉。

最近石磊在香港展出的大幅作品《夜珠江系列》,則展示了進化了的文明人的“獸性”,這些文明人知道什么是殘忍,并且故意殘忍地對待動物(狗、雞、兔、鴨、蛇等等),將它們做成美味佳肴。這幅畫是石磊最精彩的作品之一,它描繪了一個類似于佛教、道教和中世紀基督教中地獄的場景。作品中三位廚師將動物割喉、砍死、放血,猶如冶煉廠里的技巧嫻熟的煉金術士,一切無不讓觀者膽戰心驚。畫面中,遠處的黑暗中鬼魂一樣的身影在徘徊著,而在一個角落兩個赤身裸體的人跳入了污水之中。

石磊似乎在告訴我們,現代人的口味太刁,似乎要吃掉其他形式的生命才能滿足口腹之欲。然而他也是一個喜歡享受用餐樂趣的人,可以說是個不折不扣的美食家,并且我們都知道,廣東菜不是素食。

我們如何能回歸原來天真的一面?如何在當今的社會中堅守尊重生命、愛護生命的原則?如何能夠保持石磊推崇的原始本能?這是伴隨我們一生的矛盾,就像從我們出生的那一刻也就是最最純潔的那一刻起,文化的復雜性就一直伴隨著我們一樣。

這就是石磊做人作畫的特點:他的作品中既有新的形象,也有反復出現的符號,色彩永不嫌多,有復雜的結構、優美的身體,也有混合體。不管怎樣,他一直在思考最最樸素、最最基本的各種問題。

石磊既是一個充滿理性當代人,又不想完全拋棄內心的原始情感,當他將這些情感從理性冰存的瓶罩中全部釋放出來,其藝術表達的方式也具有了某種撲朔迷離的不確定性,這使得觀眾仿佛對現實世界有了一種再追加的經驗,從而墜入一片似真似幻的氣氛里。(英/中文翻譯:黃一,感謝:羅永進)

石磊《藍塔-2》 布面油畫 90cm×60cm 2016年

石磊《白塔-1》 布面油畫 130cm×90cm 2016年

石磊《操控者-2》 布面油畫 100cm×100cm 2016年

2007年5月16日寫于Vigolo Vattaro