手機狙擊DC的終極必殺技

如今,越來越多的用戶出游時再也不會攜帶卡片式DC。原因很簡單,在光線較好的環境里,智能手機的拍照效果已經無限接近了DC。

但是,當我們拍攝遠距離物體時,手機的成像效果依舊會被DC秒殺。

想徹底逼迫DC下崗,手機還需學會名為“光學變焦”的終極必殺技。

向數碼相機宣戰的手機

16年前,夏普第一次讓手機與攝像頭“聯姻”,推出了世界上首款拍照手機:J-SH04(圖1)。雖然J-SH04的攝像頭只有11萬像素,但它卻開創了人們用手機(攝像頭)記錄生活中點滴記憶的先河。如今,手機攝像頭的像素值早已突破了4100萬大關,并憑借可隨時利用APP編輯美化和在互聯網端分享的特性,不斷蠶食著本屬于數碼相機的生存空間。每逢節假日的旅游景區,你會發現80%以上的游客都會使用手機拍照攝影,而余下的15%則是扛著“長槍大炮”(單反)的專業戶,卡片式DC生存的艱難可見一斑。

難以逾越的鴻溝

如果你再仔細觀察一下,那些用戶手中的卡片式DC還有一個共性:大都具備10倍~30倍的光學變焦能力(圖2),可以清晰地記錄下更遠距離的風景。反觀我們手上的手機,哪怕它有著動輒2000萬級別的攝像頭,其最終的成像效果會隨著取景框畫面的放大而出現跨越性的縮水。作為數碼相機最關鍵的特點——“光學變焦”的缺失,讓手機始終無法直面長焦卡片機的挑戰,“望洋興嘆”于遠處的美景。究其原因,則是手機與傳感器的物理結構限制決定的。

輕薄,是時下智能手機的發展方向。而輕薄手機攝像頭專用的傳感器,也自然要以輔助手機“瘦身”為己任。問題來了,只有指甲蓋大小、5mm左右厚度的傳感器里不可能容納復雜的物理機構(圖3),也就是沒有可供光學鏡片移動的空間和軌道,進而與光學變焦絕緣。

雖然很多手機廠商主打攝像頭內會塞進更多的光學鏡片(圖4),但它們的作用只是用于增加透光率、改善畫質,和光學變焦沒有半毛錢關系。為了讓手機獲得光學變焦的能力,催生了與其相關的周邊外設,比如,套在手機攝像頭上面的外置變焦鏡頭(圖5)、可通過Wi-Fi與手機相連并套在手機上的無線攝像頭等等(圖6)。

然而,讓手機像單反一樣“架設大炮”顯然有違其移動性的初衷,也因此外置鏡頭只是小眾用戶的玩物。那么,以輕薄安身立命的手機就真的與光學變焦無緣了嗎?

光學變焦的先行者們

實際上,手機的“前輩們”始終在嘗試融入光學變焦鏡頭的道路上艱難前行中,并逐漸衍生出了“內伸縮式”、“外伸縮式”(這兩種又統稱為“沉胴式鏡頭”)和“潛望式”三種形態。

“內伸縮式”鏡頭

顧名思義,“內伸縮式”就是將光學鏡片位移的軌道隱藏在整個攝像頭模組內,在進行光學變焦的過程中鏡頭不會凸出。遺憾的是,現有技術很難將這類整體伸縮的結構密封在太小的空間里(至少要20mm厚),如何將碩大尺寸的攝像頭模組塞進手機,對廠商的設計實力提出了嚴峻的挑戰。因此,“內伸縮式”攝像頭僅在功能機時代曇花一現,最具代表性的產品就是諾基亞N93/N93i(圖7),它別出心裁地將支持3倍光學變焦的“內伸縮式”攝像頭設計在了轉軸部位。至于代價,則是猶如小型DV的臃腫體積,以及嚇退普通消費者的“天價”。除了N93系列,夏普V903SH和V903SH也武裝過這種攝像頭,只是它們的知名度沒有諾基亞那般響亮而已。

“外伸縮式”鏡頭

“外伸縮式”鏡頭是卡片式DC最常用的光學變焦結構,在未開機或未打開相機程序時,鏡頭筒隱藏在手機上的套筒內,開機拍攝時鏡頭才會探出與機身一體的套筒,并隨著變焦調節進行機械上的前后位移。由于這種形態的鏡頭模組需要復雜精密的結構和馬達等單元,在體積上比“內伸縮式”鏡頭還要夸張很多。因此,無論是功能機還是現在的智能機,“外伸縮式”變焦手機都是非常小眾的存在。其中,功能機時代的代表有三星SCH-M339、SCH-V770(圖8)和天語C700等;而智能機時代則以三星M8920、LG L-03C(這兩款其實只能算是準智能機)、Alteck A14 LEO等。

最近幾年,唯有三星還在“外伸縮式”變焦領域耕耘,Galaxy S5 Zoom和Galaxy K Zoom則是知名度最高的拍照手機(圖9)。可惜,Zoom系列的Galaxy不僅體積堪稱巨無霸,在配置方面也要落后同期Galaxy機型很多。

“潛望式”鏡頭

“潛望式”鏡頭最早的初衷是幫助卡片式DC進一步瘦身,它將變焦鏡頭所需的深度轉為垂直或橫置方式,從而達到縮減機身厚度的目的。“潛望式”和“內伸縮式”結構類似,在變焦的過程中鏡頭并不向外伸出,而是通過鏡片在內的轉動/移動達到變焦目的。理論上講“潛望式”鏡頭是手機的絕配,只是歷史上只有索尼愛立信時期的SO905ics采用了這一鏡頭技術,而其體積也足以媲美卡片式DC(圖10),也沒能掀起什么風浪。

“潛望式”的新旅程

在追求輕薄的智能手機時代,“潛望式”鏡頭終于隨華碩最新的Zenfone Zoom迎來了“第二春”,這款11.95mm厚度的產品也因此成為了全球最薄的支持3倍光學變焦的智能手機。在產品宣傳頁上,Zenfone Zoom突出了“10枚HOYA鏡片”這一特點(圖11)。那么,在相對纖薄的機身里,它又是如何塞進了如此之多的鏡片呢?要知道,其他智能手機的攝像頭鏡片只有5片~6片而已。

這就是潛望式鏡頭結構的優勢。簡單來說,ZenFone Zoom采用了HOYA的三倍光學變焦鏡頭,并在其基礎上進行了二次反射(圖12),并把鏡頭的每一片鏡片削成D字形(而不是傳統鏡片的圓形),進一步削減了鏡頭模塊的厚度。

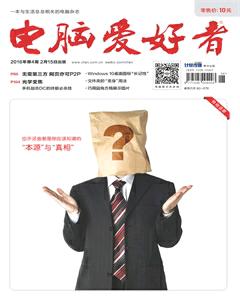

如果說“內伸縮式”和“外伸縮式”變焦鏡頭占用的是縱向空間,那ZenFone Zoom所用的“二次反射潛望式鏡頭”就需要更多橫向空間的支持了。因此,你會發現這款手機的攝像頭模塊采用了長方形結構,內部的10枚鏡片則呈“凹”字排列,凹字兩個頂點分別對應鏡頭和傳感器,而中間下凹的橫線處則排列著可橫向位移實現變焦的光學鏡片,這些鏡片則通過邊緣的兩次折射最終讓畫面得以“傳輸”(圖13)。

為了精準控制變焦時鏡片移動的距離,以及優化成像算法,ZenFone Zoom的攝像頭模塊還包括集成多顆芯片的控制模塊,并通過電路排線與攝像頭模塊相連(圖14)。如此復雜的物理結構,注定要占用5倍~6倍傳統手機攝像頭的空間(圖15)。因此,ZenFone Zoom在變焦手機中屬于輕薄之冠,但與同尺寸的普通智能手機相比就略厚實了。還好,該產品背部采用了曲線設計,邊框部分的厚度只有5mm,握起來還是比較舒服的。

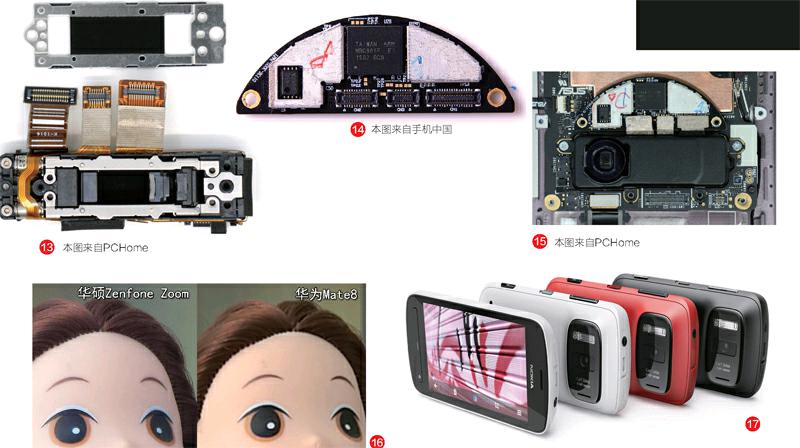

那么,光學變焦和數碼變焦的拍照效果到底有多大差距呢?我們以ZenFone Zoom(1300萬光學變焦)和華為Mate8(1600萬像素數碼變焦)為例,在自動拍照模式下以最大倍數變焦拍攝玩偶,并將玩偶發絲部分放大到100%進行比較(圖16)。通過對比可見,經數碼變焦放大拍攝的照片細節損失嚴重,而光學變焦的細節保存相對完好,可以清晰看到發絲紋路。而這,就是光學變焦為手機帶來最顯著成像效果的改善。

需要注意的是,光學變焦技術只能提高鏡頭清晰記錄遠距離物體的能力,如果拿ZenFone Zoom和Mate8在不變焦的情況下比拼拍照效果,后者的效果反而要在ZenFone Zoom之上。現階段影響手機拍照效果的因素主要還得看傳感器型號和對焦技術。相關內容請參考本刊2015年12期《像素說明不了問題 手機攝像頭如何拍出好照片》和2015年17期《抓住轉瞬即逝的機會 淺談手機的對焦技術》這兩篇文章。

改善變焦成像的其他手段

受限于光學變焦鏡頭的成本和(占用)空間缺陷,注定絕大多數手機沒有機會享用。因此,不少廠商開始另辟蹊徑,通過其他軟硬件結合的手段,讓傳統尺寸攝像頭模塊也能改善數碼變焦的成像效果。比如,為手機武裝雙攝像頭,并通過軟件算法彌補數碼變焦帶來的畫質損失;谷歌申請的Alvarez鏡頭專利(MEMS)在傳統大小攝像頭內融入了兩個不同厚度的板塊,通過折射實現光學變焦功能;國外DynaOptics工作室也提出了一種有利于手機攝像頭模組瘦身的光學變焦結構。

此外,像諾基亞從Nokia 808引入的“純景PureView”技術(圖17),以及OPPO手機等品牌提出的“超清畫質”技術,它們也是基于軟件算法提升變焦效果的手段。以“超清畫質”技術為例,它是通過一次拍多張照片,通過算法將圖片中細節豐富的地方進行還原,再合成為一張5000萬像素的圖片。