移動(dòng)通信技術(shù)在電力調(diào)度應(yīng)急指揮中的應(yīng)用

云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司玉溪供電局 陳 君 張雍忠 張碧華 魯貴海 潘 蕊

移動(dòng)通信技術(shù)在電力調(diào)度應(yīng)急指揮中的應(yīng)用

云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司玉溪供電局 陳 君 張雍忠 張碧華 魯貴海 潘 蕊

隨著信息化、網(wǎng)絡(luò)化不斷發(fā)展,我國(guó)電力調(diào)度應(yīng)急指揮系統(tǒng)也在不斷更新、優(yōu)化。本文探討了現(xiàn)行電力移動(dòng)指揮系統(tǒng)中的通信與信息技術(shù)應(yīng)用,以及通信工具、通信結(jié)構(gòu)在應(yīng)急系統(tǒng)中的不同作用,為后期電力移動(dòng)指揮的發(fā)展具有重要意義。

移動(dòng)通信技術(shù);電力調(diào)度;應(yīng)急指揮

1 引言

作為國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要支柱與保障,電力產(chǎn)業(yè)是關(guān)鍵部分。而電力安全與應(yīng)急系統(tǒng)的建設(shè)更具有必要性、重要性與迫切性。就我國(guó)當(dāng)前的電力應(yīng)急管理情況而言,在通信技術(shù)方面仍然存在一定問題,因此,電力移動(dòng)通信技術(shù)作為電力應(yīng)急管理系統(tǒng)的核心組成,在應(yīng)急指揮工作中發(fā)揮著重要作用。

2 電力調(diào)度應(yīng)急指揮移動(dòng)通信技術(shù)現(xiàn)狀

電力工業(yè)是利用發(fā)電設(shè)施、配電系統(tǒng)將各種一次能源轉(zhuǎn)化為電能,并向用戶傳輸?shù)囊环N工業(yè)部門。建立健全電力應(yīng)急系統(tǒng)是有很大的必要性和緊迫性,為了保障電力安全應(yīng)急系統(tǒng)的順利有序運(yùn)行,只有建立一套安全完備的應(yīng)急管理系統(tǒng)和機(jī)制,才能進(jìn)一步增強(qiáng)規(guī)避突發(fā)事件的能力,減少社會(huì)危害、降低社會(huì)的影響力,進(jìn)而推動(dòng)電力系統(tǒng)的健康與穩(wěn)定,提高安全系數(shù)。

在電力工業(yè)的發(fā)展下,應(yīng)急指揮和管理體系已有了初步發(fā)展。為了進(jìn)一步完善應(yīng)急體系,必須對(duì)相關(guān)工作人員加強(qiáng)知識(shí)普及,促進(jìn)技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)技能的提高。從事前預(yù)防、事后救援兩個(gè)方面雙管齊下,使整個(gè)事故發(fā)生的預(yù)防措施更加全面性和系統(tǒng)化。電力突發(fā)事件的發(fā)生具有社會(huì)性,社會(huì)大眾廣泛參與其中,現(xiàn)行預(yù)防演練的專業(yè)性、科學(xué)性都存在很大缺陷,實(shí)行效果大大削弱。

3 電力調(diào)度應(yīng)急指揮移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)與功能

通信技術(shù)作為關(guān)鍵的傳輸信息工具,應(yīng)用于電力應(yīng)急管理系統(tǒng)中,能夠?qū)崿F(xiàn)有效的應(yīng)急防范效果。電力移動(dòng)通信指揮中心則是整個(gè)應(yīng)急管理系統(tǒng)中的主體。

3.1 應(yīng)用趨勢(shì)分析

電力移動(dòng)指揮系統(tǒng)在應(yīng)急問題的實(shí)際應(yīng)用中,具有以下發(fā)展趨勢(shì):(1)應(yīng)急系統(tǒng)是各個(gè)部門之間共同協(xié)作的機(jī)構(gòu)。整個(gè)系統(tǒng)的正常應(yīng)用將很多部門凝聚在一起,系統(tǒng)內(nèi)部資源的更新、優(yōu)化,以及知識(shí)積淀與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的吸收、積累,才能進(jìn)一步推進(jìn)各方面需求;(2)全球一體化進(jìn)程同樣會(huì)在一定程度上,促進(jìn)應(yīng)急系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展,從而使自身標(biāo)準(zhǔn)不斷提高和規(guī)范化,從而跟上現(xiàn)代科技的發(fā)展步伐;(3)建立該系統(tǒng)的重要標(biāo)準(zhǔn)之一,即在于信息傳輸、處理上的可靠性,進(jìn)而通過嚴(yán)格的檢測(cè)、診斷技術(shù)等,發(fā)展數(shù)據(jù)的高性能恢復(fù),最終確保整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定;(4)應(yīng)急系統(tǒng)中信息傳輸、處理工作非常重要,是保障整個(gè)順利暢達(dá)的關(guān)鍵。為了保障系統(tǒng)功能的正常運(yùn)行,堅(jiān)持對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行定期的升級(jí)、更新顯得十分必要。

3.2 應(yīng)用功能

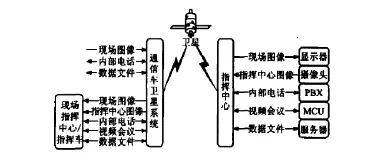

在完成了通信與數(shù)據(jù)訪問架構(gòu)設(shè)計(jì)后,系統(tǒng)的功能具體如圖1所示。

(1)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急指揮人員,可以將車載工控計(jì)算機(jī)、視頻切換系統(tǒng)和顯示屏等進(jìn)行組合運(yùn)用,并進(jìn)一步訪問PMS生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)、SCADA配網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)和OA辦公系統(tǒng)。(2)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮人員還可以利用視頻會(huì)議系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)與總部指揮中心人員之間的溝通交流,從而實(shí)現(xiàn)指揮的聯(lián)動(dòng)。(3)現(xiàn)場(chǎng)的攝像機(jī)則可運(yùn)用COFDM調(diào)制數(shù)字微波,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)故障處理情況相關(guān)信息的實(shí)時(shí)傳輸,從而能夠?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急指揮與搶修提供重要依據(jù)。

圖1 系統(tǒng)功能示意圖

4 移動(dòng)通信系統(tǒng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)構(gòu)建

電力移動(dòng)指揮中心與電力指揮中心信息網(wǎng)絡(luò)的溝通,是信息傳輸網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)順利運(yùn)行的可靠保障。Client/Server體系結(jié)構(gòu)和Browser/ Web Server體系結(jié)構(gòu)是信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中較為成熟的兩種類型。

4.1 C1ien/Server體系結(jié)構(gòu)

C1ien/Server,又稱為C/S結(jié)構(gòu),是當(dāng)前發(fā)展相對(duì)成熟的結(jié)構(gòu)之一。當(dāng)客戶端需要訪問服務(wù)器端數(shù)據(jù)時(shí),是以特定語言來進(jìn)行描述的,從而將請(qǐng)求信息傳遞至服務(wù)器端,進(jìn)而由服務(wù)器端功能模塊,來針對(duì)客戶端請(qǐng)求進(jìn)行合理的判斷處理。在請(qǐng)求處理結(jié)束后,服務(wù)器端即可將處理的結(jié)果反饋至客戶端。該結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于其功能強(qiáng)大,且運(yùn)行效率高,具有良好的開發(fā)前景。但是該結(jié)構(gòu)所開發(fā)的系統(tǒng)存在封閉性問題,且系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,開發(fā)的周期也較長(zhǎng),安裝與維護(hù)不夠便利。

圖2 系統(tǒng)總體構(gòu)架示意圖

4.2 Browser/Web Server體系結(jié)構(gòu)

Client/Server體系結(jié)構(gòu)屬于2層結(jié)構(gòu),在Client層和Server層中間加入ApplicationServer層(也稱中間層),就將其發(fā)展成為基于Internet瀏覽器的3層結(jié)構(gòu)。它的加入,主要起到分擔(dān)Client層和Server層部分任務(wù)的作用。該體系結(jié)構(gòu)具有瀏覽器使用廣泛、用戶界面統(tǒng)一、設(shè)備要求低、系統(tǒng)維護(hù)量小,以及中間軟件Application Server層的逐漸模塊化與完善化,極大地有助于系統(tǒng)的開發(fā)工作。但是,中間軟件Application Server層的發(fā)展與完善是一項(xiàng)系統(tǒng)化過程,需要較長(zhǎng)的開發(fā)時(shí)間。且它在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的高要求會(huì)造成其使用性能與安全系數(shù)的降低,這與電力移動(dòng)指揮中心的高實(shí)用性、高安全性是相悖的。

4.3 服務(wù)器運(yùn)算模式

將服務(wù)器的運(yùn)算模式為前提,運(yùn)用程序的計(jì)算模式,實(shí)施全面的安裝、管理與執(zhí)行,該模式適用于網(wǎng)絡(luò)上的信息輸入,例如鍵盤信息、鼠標(biāo)點(diǎn)擊和屏幕更新等。由于該模式的應(yīng)用對(duì)于客戶端、網(wǎng)絡(luò)寬帶等方面要求較低,因而非常適用于電力的應(yīng)急指揮中(見圖2)。

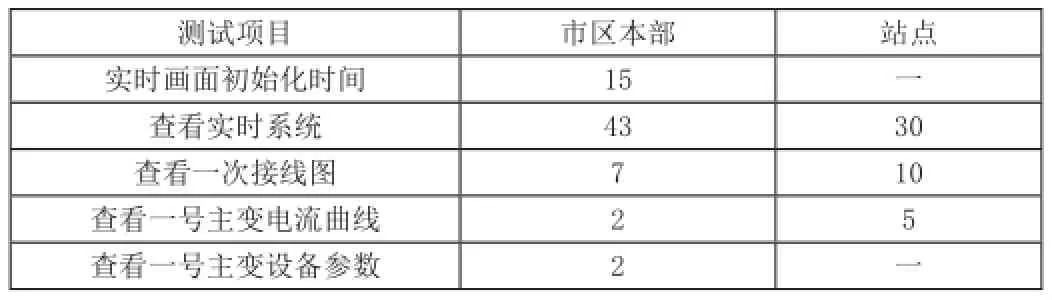

4.4 通信及信息系統(tǒng)的建立

在構(gòu)建通信及信息系統(tǒng)的過程中,必須重視前期的通信平臺(tái)與信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之間的綜合性對(duì)比,以確保系統(tǒng)技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)可靠。各個(gè)電力指揮中心間局域網(wǎng)信息平臺(tái)的完善,可借助于具備環(huán)境空間獨(dú)立、傳輸帶寬健全、傳輸實(shí)時(shí)性強(qiáng)的無線衛(wèi)星通信技術(shù)直接訪問基于服務(wù)器運(yùn)算模式的客戶端,通過合理運(yùn)用功能整合、系統(tǒng)集成等技術(shù),實(shí)現(xiàn)良好的服務(wù)功能,包括移動(dòng)指揮中心SCA-DA系統(tǒng)的搶修、輸配電生產(chǎn)管理系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)以及辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用等。以調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)信息作為對(duì)象開展的測(cè)試成果如表1所示。

表1 衛(wèi)星通信

5 移動(dòng)通信技術(shù)在電力移動(dòng)應(yīng)急指揮中的具體應(yīng)用

5.1 衛(wèi)星通信和移動(dòng)通信

在通信技術(shù)不斷發(fā)展的過程中,衛(wèi)星通信是其重要產(chǎn)物之一,其原理主要是依靠人造地球衛(wèi)星作為中轉(zhuǎn)站,實(shí)現(xiàn)不同地區(qū)的通信功能。衛(wèi)星通信所采用的通信方式有多種,包括頻分多址通信、時(shí)分多址通信、碼分多址通信以及空分多址通信等。因衛(wèi)星間距很遠(yuǎn),通信過程可避免客觀因素影響,因而能夠保證通信順暢。在通信傳輸量較大的情況下,若傳輸類型也較多,則可以采取靈活的使用方式。但是,由于衛(wèi)星距離遠(yuǎn),花費(fèi)較大,維護(hù)與控制很難,因而具有很高的技術(shù)要求。

5.2 通信結(jié)構(gòu)的應(yīng)用

當(dāng)C/S結(jié)構(gòu)中的客戶端,向服務(wù)器發(fā)出請(qǐng)求后,通過服務(wù)系的必要處理,即可將最終結(jié)果傳輸至客戶端以供使用。B/S則是以C/ S結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),添加一個(gè)中間層,以促進(jìn)系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)行效率的提高。有些企業(yè)為了能夠提高系統(tǒng)實(shí)踐效果,可以進(jìn)行結(jié)構(gòu)的綜合使用,從而提高使用效率,降低費(fèi)用,加強(qiáng)其穩(wěn)定性與可靠性,且容易進(jìn)行維護(hù)控制。

5.3 應(yīng)急信息發(fā)布

信息發(fā)布平臺(tái)主要是利用移動(dòng)短信等,實(shí)現(xiàn)對(duì)特定區(qū)域、人員的信息發(fā)布或是信息提醒。以往所采用的口頭匯報(bào)、電話匯報(bào)等方式,通常需要耗費(fèi)很長(zhǎng)的時(shí)間才能夠逐層傳達(dá)到,且傳輸過程中容易遭遇外界影響,而延誤信息傳遞質(zhì)量,影響了最終的決策時(shí)效性,而通過應(yīng)急信息的發(fā)布,可有效提高信息的傳輸效率。

5.4 應(yīng)急信息手機(jī)WAP網(wǎng)站

建立專門的應(yīng)急信息發(fā)布WAP網(wǎng)站,為人民群眾提供有效途徑以了解預(yù)警信息,或者通過網(wǎng)站查詢?yōu)暮煊崱⒌胤綖?zāi)害新聞和防災(zāi)信息等內(nèi)容。人們可以通過登錄該WAP網(wǎng)站,了解到全面而詳細(xì)的災(zāi)害與災(zāi)害預(yù)警信息,從而及時(shí)制定相應(yīng)對(duì)策,甚至自行定制所感興趣的相關(guān)信息條款。

5.5 通信系統(tǒng)的使用

常見的應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)模式有三種:(1)對(duì)于應(yīng)急指揮人員,應(yīng)當(dāng)具備良好的相應(yīng)素質(zhì),在接到通知時(shí)能夠當(dāng)機(jī)立斷,進(jìn)行全盤分析,并實(shí)施協(xié)調(diào)和命令下達(dá)等工作;(2)政府部門應(yīng)當(dāng)發(fā)揮作用,對(duì)資源進(jìn)行合理管理,并貫徹執(zhí)行上級(jí)命令,并將現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)通報(bào)上級(jí);(3)利用應(yīng)急保障部門來保證工作秩序,從而確保應(yīng)急工作的順利開展。

6 結(jié)語

綜上所述,我國(guó)通信信息技術(shù)不斷發(fā)展,將其應(yīng)用于電力移動(dòng)指揮中,有利于實(shí)現(xiàn)電力應(yīng)急系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)展。而運(yùn)用通信信息技術(shù),可以在實(shí)現(xiàn)資源共享的同時(shí),建立應(yīng)急系統(tǒng)的評(píng)估、檢測(cè)機(jī)制,進(jìn)而全面發(fā)展通信技術(shù)在電力調(diào)度急指揮系統(tǒng)中的應(yīng)用,從而確保電力調(diào)度的有效性。

[1]劉巧平,董軍堂.淺析4G移動(dòng)通信技術(shù)[J].電子測(cè)試,2014,3(5):51-51.

[2]周志烽,何超林,梁超,等.電網(wǎng)調(diào)度移動(dòng)平臺(tái)的構(gòu)建與應(yīng)用[J].電力信息與通信技術(shù),2014,12(12):91-96.

[3]張姣姣,龐思睿,于然,等.無線視頻系統(tǒng)在電力通信調(diào)度中的應(yīng)用研究[J].電力信息與通信技術(shù),2015,13(3):54-57.

[4]高志遠(yuǎn),曹陽,嚴(yán)春華,等.智能電網(wǎng)中的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用探討[J].電力信息與通信技術(shù),2014,12(5):64-69.

[5]陳海燕,劉威,劉凱.基于TD-LTE的電力通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].華東電力,2014,42(12):2668-2671.

[6]鄒婷,李有明,郭濤,等.電力線通信系統(tǒng)中的脈沖干擾抑制研究[J].移動(dòng)通信,2015,39(7):84-87.

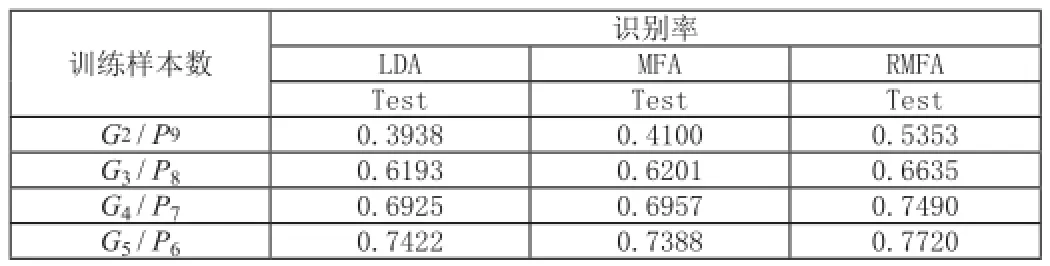

表1 三種算法在ORL數(shù)據(jù)庫(kù)上的平均識(shí)別率結(jié)果比較

然后MFA在一定程度上彌補(bǔ)了該缺陷所以MFA算法優(yōu)于LDA;RMFA則解決了MFA在改進(jìn)LDA過程中出現(xiàn)的另一個(gè)問題,即查找近鄰不準(zhǔn)確;所以針對(duì)這一點(diǎn)改進(jìn)后,算法識(shí)別率有了明顯的提高。

表2 三種算法在YALE數(shù)據(jù)庫(kù)上的平均識(shí)別率結(jié)果比較

4 結(jié)束語

人臉識(shí)別技術(shù)從提出到現(xiàn)在,已經(jīng)有半個(gè)多世紀(jì)了,雖然已經(jīng)取得了很多成就,但是科學(xué)研究總是無止境的。本文對(duì)于MFA改進(jìn)LDA過程中由于查找近鄰所引起的不足進(jìn)行了研究,并提出了一種改進(jìn)方法。通過再ORL和Yale數(shù)據(jù)庫(kù)上的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該算法確實(shí)對(duì)于光照變化大,有遮擋的人臉識(shí)別的效果有一定的提高。

參考文獻(xiàn)

[1]JOLLIFFEIT.Principle component analysis[M].Springer,1986.

[2]P.N.Belhumeur,J.Hespanda,D.Kiregeman.Eigenfaces vs Fisherfaces:Recognition using class specific linear projection.IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.1997.

[3]Niyogi P.Locality preserving projections[J].Advances in neural information processing systems,2004,16:153-160.

[4]H.P.Lu,Plataniotis K,and Venetsanopoulos,Mpca:Multilinea r principal component analysis of tensor objects.IEEE transactions on Neural Networks,2008,19(1):18-39.

吳朝霞(1986-),女,河南安陽人,碩士,助教,主要研究方向:計(jì)算智能。