為植物畫(huà)像的人

丘濂

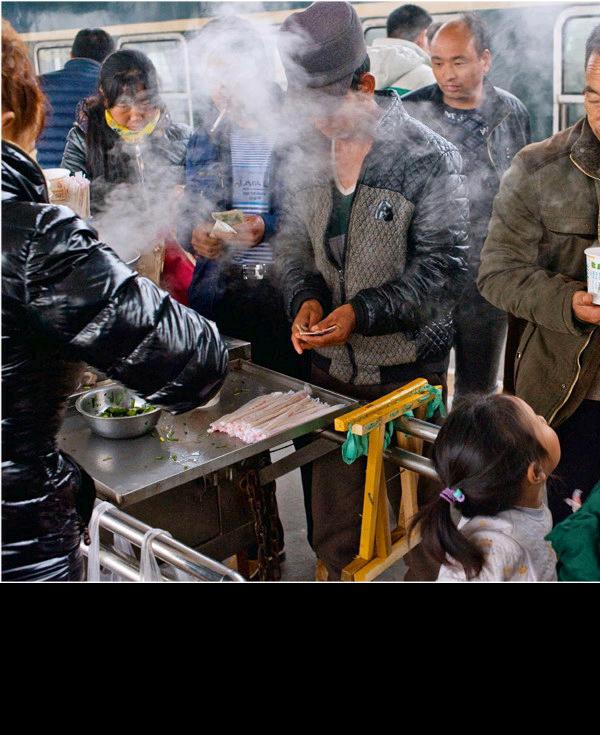

植物科學(xué)畫(huà)畫(huà)師李?lèi)?ài)莉正在作畫(huà)

屏氣凝神,畫(huà)下一株植物

一株制作于1982年、已經(jīng)干癟了的狹瓣綠絨蒿標(biāo)本,因?yàn)閷O英寶的畫(huà)筆,重新獲得了生命。

泛黃的標(biāo)簽顯示,這株綠絨蒿采于那一年的7月31日,在四川康定貢嘎寺的后山。可以想象,當(dāng)時(shí)正值盛夏,這種藍(lán)色的野花開(kāi)滿了海拔4700米的山腰。花序最為完整飽滿的幾株被采集隊(duì)員摘下放進(jìn)標(biāo)本夾。在時(shí)間的流逝中,標(biāo)本逐漸干燥,失去了新鮮的顏色和質(zhì)感。它靜靜地躺在中科院植物所標(biāo)本館的鐵皮柜中。

不久之前,植物所的王文采院士在整理標(biāo)本時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的采集隊(duì)員并沒(méi)有給它命名。經(jīng)過(guò)他仔細(xì)的研究和比對(duì),認(rèn)定這株野花是狹瓣綠絨蒿,是罌粟科綠絨蒿的新種。而作為植物科學(xué)畫(huà)畫(huà)師的孫英寶,他的工作就是將這株植物在解剖過(guò)后,精確生動(dòng)地在畫(huà)紙上描繪出來(lái),和王院士的文字描述相吻合。

手握放大鏡,孫英寶的臉幾乎要貼到了植物上,他要反復(fù)確定葉片上葉脈的走向。植物科學(xué)畫(huà)家并沒(méi)有想象中浪漫,大多數(shù)時(shí)間,他們面對(duì)的是黯然失色的標(biāo)本,而不是鮮活的植物。標(biāo)本解剖是必須掌握的技能。孫英寶用一點(diǎn)點(diǎn)溫水將花心的部分化開(kāi),用鑷子小心翼翼地?fù)荛_(kāi)花瓣。“你看,外層是雄蕊,內(nèi)層是雌蕊,雄蕊頂端是花藥,雌蕊頂端有柱頭。”這些區(qū)別于其他植物的特點(diǎn)都要一絲不茍地繪于圖紙。關(guān)于植物的照片能作為輔助作畫(huà)的手段,但不能代替植物畫(huà),因?yàn)樗鼰o(wú)法細(xì)致到剖面,又常會(huì)帶入無(wú)關(guān)的細(xì)節(jié)。有的許多年前采集下的植物,隨著氣候和環(huán)境的變化已經(jīng)消失了,存留下的標(biāo)本就格外珍貴。而標(biāo)本總是面臨著蟲(chóng)噬的威脅,一旦有了植物畫(huà)再轉(zhuǎn)化為電子版本,信息就可以永遠(yuǎn)保留下來(lái)。

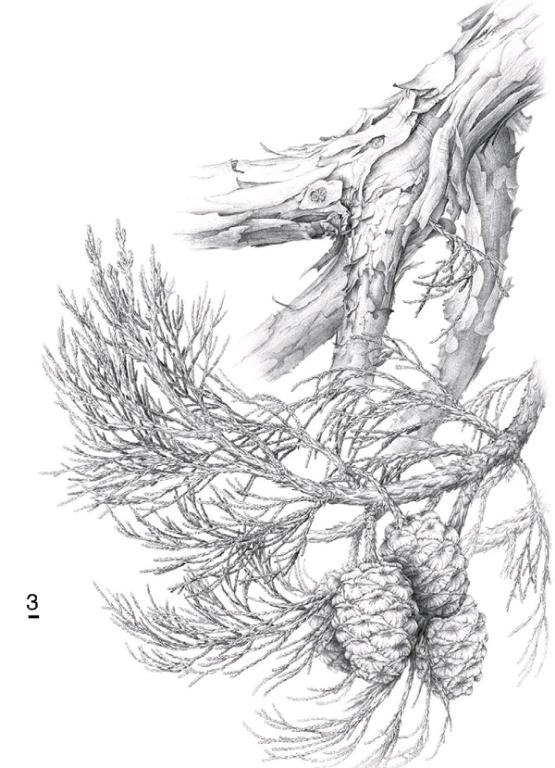

李?lèi)?ài)莉擅長(zhǎng)用細(xì)膩的鉛筆素描表現(xiàn)植物形態(tài)

李?lèi)?ài)莉擅長(zhǎng)用細(xì)膩的鉛筆素描表現(xiàn)植物形態(tài)

孫英寶耐得住寂寞。這張綠絨蒿的繪制要花費(fèi)他一天的工夫,畫(huà)圖前后還要反復(fù)和王院士交流確認(rèn)。“畫(huà)這種長(zhǎng)長(zhǎng)的花莖,要屏住呼吸,從下往上按照植物生長(zhǎng)的方向一筆完成。”畫(huà)畫(huà)的過(guò)程是用鉛筆描線,再用沾水鋼筆來(lái)勾勒。筆下的花卉常常將他帶入童年的記憶。在他山東德州農(nóng)村的老家,小時(shí)候非常貧窮,不過(guò)總能吃飽肚子。當(dāng)?shù)靥镆袄铮湍苷业近S花菜、榆錢(qián)、馬齒莧、蕨菜、苦菜、薺菜、香椿這些各種各樣的野菜。他喜歡辨認(rèn)植物,記住它們的形態(tài)與功用。能和植物打一輩子交道,他覺(jué)得是樂(lè)事。

一張復(fù)雜植物的繪畫(huà)要一周甚至更久時(shí)間。孫英寶手邊的眾多畫(huà)稿中,最為復(fù)雜的莫過(guò)于一張叫作勝峰工蕨的蕨類(lèi)植物圖。2006年,北京大學(xué)的古生物學(xué)家郝守剛教授拿來(lái)一塊在云南曲靖發(fā)現(xiàn)的化石,正是這塊勝峰工蕨,希望孫英寶能為這新發(fā)現(xiàn)的罕見(jiàn)植物配圖。化石上的植物紋路比較稀疏,是壓平后的視覺(jué)效果。可郝教授告訴孫英寶,這種勝峰工蕨是叢生植物,有點(diǎn)像馬齒莧,乍看上去有數(shù)不清的枝干纏繞在一起。這讓孫英寶絞盡了腦汁:“如果把握不好那種前后關(guān)系和質(zhì)感,看起來(lái)就是一團(tuán)黑。”最后孫英寶的繪圖層次清晰,繁復(fù)而并不雜亂,重現(xiàn)了這種4億多年前泥盆紀(jì)時(shí)代生物的姿態(tài)。

孫英寶今年40歲,算是植物所里年輕一代的畫(huà)師,還有一位李?lèi)?ài)莉畫(huà)師與孫英寶同齡。另外就是76歲的郭木森老先生,畫(huà)苔蘚類(lèi)植物一輩子,如今返聘回單位在苔蘚課題組繼續(xù)工作著。孫英寶告訴我,從事植物科學(xué)畫(huà)的專(zhuān)業(yè)畫(huà)師全國(guó)也就十幾個(gè)人,隸屬于各個(gè)研究所、自然博物館、動(dòng)植物博物館。“隨著各自年齡的增長(zhǎng),這個(gè)群體正在日益萎縮。”

科學(xué)和藝術(shù):一個(gè)特殊的職業(yè)

植物科學(xué)畫(huà)在中國(guó)有過(guò)它的輝煌時(shí)期。

中國(guó)最早對(duì)植物的了解來(lái)自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和本草醫(yī)藥的需要。本草學(xué)家把社會(huì)實(shí)踐中積累的植物學(xué)知識(shí),用文字記錄下來(lái),并配以形象圖畫(huà),使人們更容易識(shí)別和利用植物,其中最著名的是李時(shí)珍的《本草綱目》。這個(gè)時(shí)期繪圖工具是毛筆,技法是中國(guó)畫(huà)中的白描。由于各個(gè)作者對(duì)所描繪植物和繪畫(huà)手法有不同的認(rèn)識(shí),所以諸多本草著作中就出現(xiàn)了風(fēng)格各異的插圖,在準(zhǔn)確性方面明顯不夠。

現(xiàn)代意義的植物科學(xué)畫(huà)源自西方。地理大發(fā)現(xiàn)時(shí)期,歐洲貴族、商人和科學(xué)家組成的艦隊(duì)探索世界,同時(shí)收集動(dòng)植物標(biāo)本。為了能在最鮮活的狀態(tài)記錄物種的模樣,探險(xiǎn)隊(duì)伍中增加了專(zhuān)業(yè)畫(huà)師。科學(xué)家與藝術(shù)家聯(lián)手,創(chuàng)作出兼具感性和理性色彩的植物科學(xué)畫(huà)。19世紀(jì)中葉,隨著西方傳教士和商人的不斷東來(lái),西方的植物學(xué)知識(shí)以及植物科學(xué)畫(huà)技巧也傳入中國(guó)。馮澄如先生成為中國(guó)植物科學(xué)繪畫(huà)的奠基人。1922和1925年在陳煥庸教授編著的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)樹(shù)木》和《樹(shù)木圖說(shuō)》中,馮澄如以嶄新面貌繪制了全套植物科學(xué)畫(huà),打破了過(guò)去只有西方出版科學(xué)植物畫(huà)的慣例。他本人既有深厚的國(guó)畫(huà)功底,又擅長(zhǎng)素描、寫(xiě)生和西洋的油畫(huà)與水粉,因此他提倡一種中西合璧的繪圖方法。比如,他覺(jué)得鋼筆用得并不順手,就創(chuàng)造出一種筆頭粗細(xì)可以任意調(diào)整的“科學(xué)繪畫(huà)小毛筆”;他認(rèn)為純粹白描在表現(xiàn)植物形態(tài)上稍弱,要加入西畫(huà)的透視和陰影等等。

如果從代際關(guān)系上來(lái)講,孫英寶和李?lèi)?ài)莉應(yīng)當(dāng)算是科學(xué)植物畫(huà)畫(huà)師的第五代,馮澄如是第一代。1929年,馮澄如以傳授家人的形式,培養(yǎng)了長(zhǎng)子馮鐘元、五弟和外甥等一批繪圖人才,算作第二代;1943年,馮澄如創(chuàng)辦“江南美術(shù)學(xué)校”,有馮晉庸等20多位骨干力量從那里畢業(yè),他們是第三代;第四代和第五代的成長(zhǎng)都和新中國(guó)成立之后、1959年開(kāi)始編寫(xiě)的《中國(guó)植物志》有關(guān)。這套鴻篇巨著一共有312位作者和164位繪圖師共同參與完成,歷時(shí)45年時(shí)間,這是科學(xué)植物畫(huà)發(fā)展最為迅速的時(shí)期。而隨著《中國(guó)植物志》的完成、老一輩植物畫(huà)師相繼退休或者離世,植物畫(huà)的制作也轉(zhuǎn)入低谷,植物畫(huà)師面臨斷代的危險(xiǎn)。

業(yè)余時(shí)間,孫英寶教孩子用畫(huà)筆來(lái)做自然筆記

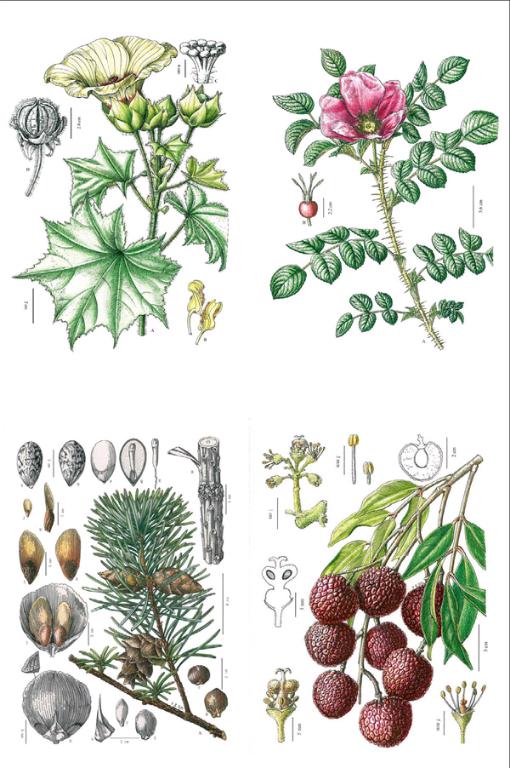

孫英寶的植物繪畫(huà)以墨線勾邊,彩色鉛筆和水彩相結(jié)合來(lái)填色,非常精美

郭木森成為科學(xué)植物畫(huà)師頗有偶然性。1958年,他看見(jiàn)北京植物所正在招聘,報(bào)名之后就直接分配進(jìn)入了植物科學(xué)畫(huà)訓(xùn)練班。當(dāng)時(shí)華南、昆明、南京、廣西等植物所都陸續(xù)開(kāi)辦了這樣的培訓(xùn)班,為《中國(guó)植物志》的啟動(dòng)儲(chǔ)備力量。結(jié)業(yè)之后,郭木森受到苔蘚植物學(xué)家陳邦杰的感召,先去到南京師范大學(xué)生物系,協(xié)助陳邦杰和學(xué)生黎興江在苔蘚研究中完成繪圖工作,這就成為他一輩子繪圖的題材。“陳先生到全國(guó)的研究所、高校要人,因?yàn)樘μ\研究在中國(guó)亟需‘拓荒。那時(shí)不僅中國(guó)學(xué)界對(duì)苔蘚的命名和分類(lèi)混亂,就連高校教授苔蘚時(shí),也是以歐美國(guó)家的苔蘚作為代表植物,完全不符合中國(guó)的國(guó)情,中國(guó)苔蘚的種類(lèi)和分布地都搞不清楚。”

走進(jìn)郭木森的辦公室,他正在顯微鏡下觀察一片1906年在老撾采集到的一塊腐木蘚屬的標(biāo)本。相比高等植物,小小的苔蘚植物更有必要讓畫(huà)師用畫(huà)筆來(lái)精確呈現(xiàn)。郭木森面前的畫(huà)紙上,有這塊苔蘚在樹(shù)干上的生長(zhǎng)形態(tài),還有很重要的光合作用與生殖器官。“最難看清的便是作為生殖器官的孢子囊。當(dāng)孢子成熟并且環(huán)境適合的時(shí)候孢子囊就會(huì)開(kāi)裂,孢子就會(huì)散落在四周,落地后又會(huì)長(zhǎng)出新的苔蘚來(lái)。年代越久遠(yuǎn),孢子囊的構(gòu)造就越不清晰,顯微鏡下看上去就會(huì)發(fā)黃和斷裂,需要從標(biāo)本袋中再選擇一塊觀察。”郭木森所在的苔蘚項(xiàng)目,正在進(jìn)行的是世界范圍內(nèi)苔蘚植物的分類(lèi)修訂。這塊老撾的腐木蘚屬標(biāo)本一直作為模式標(biāo)本保存,后續(xù)發(fā)現(xiàn)的其他相似標(biāo)本,都要與郭木森畫(huà)下的特征來(lái)做比對(duì),然后歸類(lèi)。

當(dāng)年,郭木森到了南京師大之后,遵從陳邦杰先生的意思在學(xué)校的美術(shù)系進(jìn)修了兩年。“后來(lái)我了解到,陳先生一度擔(dān)心我在美術(shù)上有造詣之后便會(huì)轉(zhuǎn)行,陳先生是多慮了!”郭木森感慨說(shuō)。自從被陳先生那番關(guān)于填補(bǔ)苔蘚研究空白的陳詞所打動(dòng),郭木森對(duì)手上這份默默無(wú)聞卻又無(wú)比需要細(xì)心和耐心的工作就沒(méi)有后悔過(guò)。因?yàn)橐锌茖W(xué)的條框來(lái)束縛,郭木森認(rèn)為藝術(shù)上的追求是要做出犧牲的。他業(yè)余是個(gè)小有名氣的水墨畫(huà)家,與在宣紙上汪洋恣肆的潑墨相比,繪圖紙總有科學(xué)的尺度約束著精美。在陳先生去世之前,郭木森曾經(jīng)做了一個(gè)夢(mèng),夢(mèng)見(jiàn)陳先生穿著白襯衣,想要和他說(shuō)點(diǎn)什么,可是陳先生的臉卻一點(diǎn)點(diǎn)變黑了。不久傳來(lái)了陳先生離世的消息。“我想陳先生未能說(shuō)出口的話,應(yīng)當(dāng)是讓我把苔蘚繪畫(huà)堅(jiān)持下去,不要轉(zhuǎn)行。我一直做到了。”

然而,植物科學(xué)畫(huà)中科學(xué)與美學(xué)卻不是矛盾的。在植物科學(xué)起源和形成的歐洲,兩者完美結(jié)合的例子比比皆是。荷蘭女插畫(huà)師瑪麗亞·梅里安繪制有《蘇里南昆蟲(chóng)變態(tài)圖譜》,記錄了她1699到1701年在南美蘇里南觀察和記錄下的蝶類(lèi)和植物。她的許多作品為皇室所喜好,至今許多保留在圣彼得堡,當(dāng)年是彼得大帝的私人收藏。18世紀(jì),曾經(jīng)拜多位植物學(xué)家為師的法國(guó)花卉圖譜畫(huà)家雷杜德,將自己在梅爾梅森城堡玫瑰園中寫(xiě)生的169株玫瑰出版成為《玫瑰圖譜》,那些形態(tài)各異的玫瑰,便成為歐洲世界藝術(shù)裝飾和家居裝飾中長(zhǎng)盛不衰的元素。

郭木森在顯微鏡下畫(huà)了一輩子苔蘚標(biāo)本

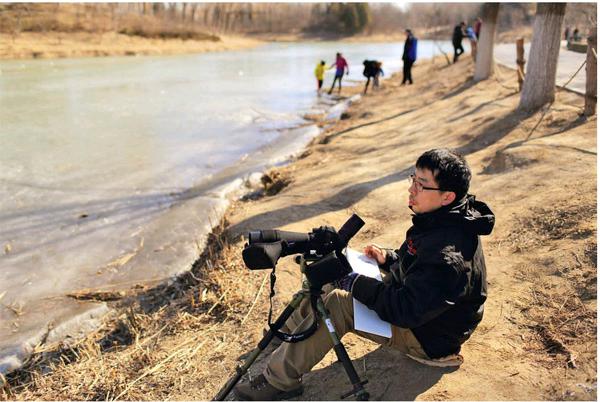

張瑜經(jīng)常去公園畫(huà)動(dòng)植物速寫(xiě)

在中國(guó),即使植物科學(xué)畫(huà)最蓬勃發(fā)展的那些年,人們對(duì)植物科學(xué)畫(huà)的價(jià)值也沒(méi)有很深認(rèn)識(shí),它始終有些尷尬——在科研工作者眼中,它被認(rèn)為是輔助文字的配角;而在藝術(shù)同行的眼中,它一板一眼的講究又被當(dāng)成是匠人之作。孫英寶談到2013年北京的一場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)上有一系列動(dòng)植物畫(huà)稿的拍品。“繪畫(huà)者來(lái)自中科院昆明植物所、北京自然博物館,有十幾人,最后只以2000多塊錢(qián)的價(jià)格成交。”同樣的情景還發(fā)生在2010年嘉德春季的拍賣(mài)當(dāng)中,200多張植物繪畫(huà),每幅都標(biāo)明植物的名稱(chēng)、拉丁學(xué)名、科名、屬名,最后才是1萬(wàn)元出頭的價(jià)格落槌。

在孫英寶看來(lái),前輩畫(huà)師的畫(huà)作,每人都因獨(dú)特而具有價(jià)值,他經(jīng)常拿出來(lái)欣賞,琢磨在科學(xué)畫(huà)中如何加入藝術(shù)創(chuàng)造。“你看劉春榮先生的‘吳茱萸圖,植株部分用疊加的方法來(lái)畫(huà),畫(huà)面就顯得豐富,虛實(shí)結(jié)合,近實(shí)遠(yuǎn)虛;馮晉庸繪制的‘紅花油茶圖線條簡(jiǎn)潔多變,花瓣用交叉線條襯陰,顯出肥厚質(zhì)感,枝干和葉片用短線勾勒,立體感很強(qiáng);曾孝濂在構(gòu)圖上總是別具一格,比如‘八仙過(guò)海圖中,整株植物和解剖圖都錯(cuò)落有致地排布紙上,他曾獨(dú)具匠心地把植物生長(zhǎng)的不同階段集中在同一個(gè)畫(huà)幅中,如今這種具有美感的構(gòu)圖技法也已經(jīng)成為植物繪畫(huà)的共識(shí)。”

盡管都是植物所里的同輩畫(huà)家,李?lèi)?ài)莉的畫(huà)也和孫英寶的有明顯區(qū)別。與孫英寶國(guó)畫(huà)出身不同,李?lèi)?ài)莉自幼學(xué)習(xí)西畫(huà),畢業(yè)于中央民族大學(xué)的美術(shù)系裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)。1998年,她剛剛畢業(yè)來(lái)到植物所,立刻投入到《中國(guó)植物志》緊張的繪圖工作中。“從來(lái)沒(méi)有畫(huà)過(guò)植物科學(xué)畫(huà),看到之前老先生畫(huà)的是線條圖,就去模仿,久而久之就比較苦悶,因?yàn)閷?duì)于藝術(shù)專(zhuān)業(yè)出身的人來(lái)說(shuō),就算有再多的框框給你,也想要完成內(nèi)心對(duì)美的追求。”2001年李?lèi)?ài)莉有個(gè)機(jī)會(huì)去匈牙利協(xié)助那邊的科研機(jī)構(gòu)來(lái)做繪圖,正好那里的幾個(gè)植物科學(xué)畫(huà)家都是用素描的方法畫(huà)圖。素描是李?lèi)?ài)莉最熟悉的,也是她覺(jué)得最細(xì)膩的繪圖方式之一。李?lèi)?ài)莉回國(guó)后也開(kāi)始大膽嘗試不同手法,逐漸形成了自己的風(fēng)格。她利用鉛筆素描極其細(xì)密的排線,讓植物看上去十分靈動(dòng),讓人能感受到微風(fēng)吹拂下枝條的輕擺。去年李?lèi)?ài)莉前往美國(guó)洛杉磯參加植物科學(xué)畫(huà)展覽暨研討會(huì),隨身帶了幾幅畫(huà)作布展,之后立刻被搶購(gòu)一空,這讓李?lèi)?ài)莉大受鼓舞。“國(guó)外觀眾習(xí)慣的是水彩植物畫(huà),看到黑白素描也可以如此逼真,都很激動(dòng)。原來(lái)科學(xué)植物畫(huà)在美國(guó)如此受老百姓的喜歡!”

會(huì)就此凋零嗎?

孫英寶記得,自己剛剛進(jìn)入植物所繪圖室時(shí)還有郭木森和冀朝禎兩位老先生在畫(huà)圖,現(xiàn)在繪圖室解散了,冀先生也去世了,植物所如今只有李?lèi)?ài)莉一名植物畫(huà)師屬于正式編制。作為王文采院士的學(xué)術(shù)秘書(shū),繪制新種只是孫英寶日常工作的一小部分,他還是中科院植物園“科普大講堂”的負(fù)責(zé)人。繪圖人員的縮編和整個(gè)植物分類(lèi)學(xué)衰落的大背景有關(guān)。王文采院士告訴我,《中國(guó)植物志》編寫(xiě)完成后,許多學(xué)者的注意力就轉(zhuǎn)向了植物分子學(xué)層面,這樣也更容易申請(qǐng)科研基金。可是《中國(guó)植物志》只是對(duì)中國(guó)境內(nèi)的植物進(jìn)行了第一遍粗略的調(diào)查,西方國(guó)家的植物志都是每年不斷做修訂的。看到從事植物分類(lèi)學(xué)研究的人越來(lái)越少,王院士很著急。雖已經(jīng)89歲的高齡,他仍堅(jiān)持每星期坐著班車(chē)來(lái)標(biāo)本館兩次看標(biāo)本。標(biāo)本館大約20%的標(biāo)本都缺乏命名,王院士就看蕁麻科、毛茛科、苦苣苔科等幾類(lèi)他熟悉的類(lèi)別,從中找出新種。

在民間,隨著“博物學(xué)”的復(fù)興,對(duì)花草鳥(niǎo)獸關(guān)注好奇的普通人倒是越來(lái)越多了。博物書(shū)籍迎來(lái)了出版高潮,微博上的“博物君”有超過(guò)300萬(wàn)的“粉絲”,《博物》雜志的發(fā)行量也從最初幾萬(wàn)冊(cè)上漲到22萬(wàn)冊(cè)。孫英寶推薦我認(rèn)識(shí)了《博物》雜志的插畫(huà)師張瑜。張瑜并不是傳統(tǒng)意義上供職于科研院所的植物科學(xué)畫(huà)畫(huà)師,他的畫(huà)嚴(yán)格說(shuō)來(lái)應(yīng)該叫“科普畫(huà)”,但他特別能夠代表民間愛(ài)好“博物”的群體。

張瑜在速寫(xiě)本子里畫(huà)下的石雞

在畫(huà)小鸊鷉速寫(xiě)時(shí),張瑜還加上了對(duì)其習(xí)性的觀察

在張瑜的辦公室,他給我展示畫(huà)作,比如一幅“池塘生態(tài)系統(tǒng)”的圖畫(huà),包括了水底的生物,水面的蘆葦、睡蓮和動(dòng)物,以及天上的飛禽。科普畫(huà)的內(nèi)容題材要更廣泛,將一些難以想象的科學(xué)事實(shí)進(jìn)行視覺(jué)化呈現(xiàn),但由于是針對(duì)普通讀者,內(nèi)容則很好理解。張瑜曾經(jīng)學(xué)過(guò)10年畫(huà)畫(huà),高考時(shí)選了喜歡的生物學(xué)作為方向,讀研究生時(shí)做的是鳥(niǎo)類(lèi)研究,如今插畫(huà)師工作是興趣與專(zhuān)業(yè)最完美的結(jié)合。為了時(shí)常練筆不至于手生,同時(shí)也能讓畫(huà)中的動(dòng)植物展示出最真實(shí)精確的面貌,他一直有著做自然速寫(xiě)的習(xí)慣。從張瑜的速寫(xiě)本里,能夠看到他一年四季活動(dòng)的軌跡:春天他會(huì)去畫(huà)迎春花、觀察玉蘭;夏天去記錄盛開(kāi)的荷花;秋天他會(huì)去揀拾落在地上的二球懸鈴木,然后用磚頭砸開(kāi),看那些到處飛揚(yáng)的毛毛;冬天他去畫(huà)臘梅,對(duì)著枯萎的月季寫(xiě)生。添置了高倍望遠(yuǎn)鏡之后,張瑜更愿意去做動(dòng)物寫(xiě)生。我們一起去奧林匹克森林公園,他將遠(yuǎn)處湖面的綠頭鴨拉近后,便對(duì)觀察到的野鴨習(xí)性侃侃而談:“你看它們潛水的時(shí)候,會(huì)有一個(gè)縮毛的動(dòng)作,一下子把毛縮進(jìn),減少了下潛阻力,也增加了身體密度。這樣我表現(xiàn)野鴨潛水的時(shí)候,對(duì)它身體變化的描摹就能更加準(zhǔn)確。”一邊說(shuō)著,一邊把不同姿態(tài)的鴨子速寫(xiě)在本子里。

這正是孫英寶所提倡的“記錄自然筆記”的習(xí)慣。孫英寶的“科普大講堂”通過(guò)教委的介紹,和一些學(xué)校建立了科普課堂,他教孩子們用畫(huà)筆記錄下日常生活中的植物。他在周末,還在一家書(shū)院里開(kāi)設(shè)了1個(gè)“植物科學(xué)畫(huà)”的小課堂,帶著孩子們從植物的根、莖、葉、花、果實(shí)分別畫(huà)起,再到野外寫(xiě)生,從而培養(yǎng)孩子們觀察和繪制植物的技能。孩子的數(shù)量從一個(gè)發(fā)展到現(xiàn)在的8個(gè),但真正每節(jié)課都來(lái)的只有兩個(gè)孩子。“有的家長(zhǎng)覺(jué)得學(xué)畫(huà)還是國(guó)畫(huà)、素描那些有用,純粹畫(huà)植物太耽誤時(shí)間。”孫英寶說(shuō)。他并不期望那里的孩子誰(shuí)成長(zhǎng)為職業(yè)的植物畫(huà)師,但是希望居住在水泥叢林的孩子們不要和自然隔膜了。“有一次帶孩子們?nèi)タ葱←湥麄兌既氯轮蔷虏耍揖陀X(jué)得有點(diǎn)悲哀了。”

那么植物科學(xué)畫(huà)師的職業(yè)會(huì)消失嗎?李?lèi)?ài)莉?qū)Υ说故菢?lè)觀的。“全職的畫(huà)師受各種因素制約會(huì)維持現(xiàn)狀和日漸減少,越來(lái)越多對(duì)此感興趣的人會(huì)成為兼職畫(huà)師。”她未來(lái)10年都會(huì)在《泛喜馬拉雅植物志》的編寫(xiě)項(xiàng)目中擔(dān)任畫(huà)師,同時(shí)也在發(fā)動(dòng)更多愛(ài)好者參與這項(xiàng)工作。“從經(jīng)常來(lái)植物園寫(xiě)生的人數(shù)上看我就覺(jué)得社會(huì)上應(yīng)該有不少人會(huì)對(duì)植物繪畫(huà)感興趣。2013年,植物所舉辦了一期植物科學(xué)畫(huà)培訓(xùn)班,只在內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布了消息,不到兩天20人的名額就報(bào)滿了。”這些人有的是學(xué)生,有的是老年大學(xué)的學(xué)員,有的是零基礎(chǔ),也有的是從事藝術(shù)工作的人。出乎李?lèi)?ài)莉意料的是,經(jīng)過(guò)三天的培訓(xùn),大家交出的作業(yè)都讓專(zhuān)家非常滿意。“雖然需要有植物學(xué)素養(yǎng),又要有美術(shù)基礎(chǔ),聽(tīng)起來(lái)有難度,可只要有興趣,就不難上手。畫(huà)得有美感需要時(shí)間,但保證科學(xué)的精確性比較好實(shí)現(xiàn)。”李?lèi)?ài)莉更愿意人人都能了解、參與進(jìn)來(lái),一起來(lái)描繪與我們同呼吸共命運(yùn)的植物伙伴,而不是將植物科學(xué)畫(huà)畫(huà)師描述成小眾的高冷職業(yè),增加公眾的距離感。

(實(shí)習(xí)記者陶玉榮對(duì)本文亦有幫助)