佛岡豆腐狂歡節(jié)

譚力

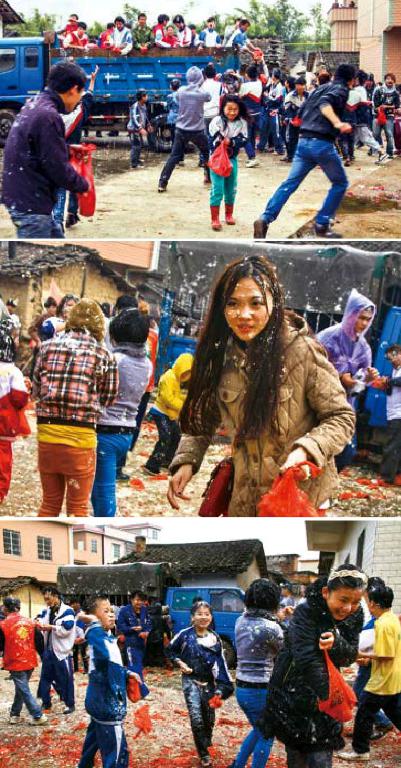

這是一場(chǎng)名副其實(shí)的狂歡,人們不分男女老幼互擲豆腐,樂在其中,連平日舉止優(yōu)雅的淑女,也將儀態(tài)丟到一邊,投入混戰(zhàn)。

豆腐大戰(zhàn)后,村里還會(huì)舉行村民大會(huì),將村中需要解決的矛盾和問題,拿到會(huì)議上討論解決辦法,堪稱一年一度的“調(diào)解大會(huì)”。

豆腐放進(jìn)油鍋,立刻發(fā)出“”的響聲,幾分鐘后被煎至金黃,色、香、味都無(wú)比誘人,若是再撒上一把碎蔥,更是讓人垂涎三尺。

400多年前的某年正月十三,林氏家族正在祖祠中舉辦“添丁”(有男嬰降生)祭祀儀式。儀式結(jié)束之后,一盤盤精美的素齋被端上桌子,此時(shí)一位剛切完豆腐的族人走出廚房,不小心將沾在手上的豆腐甩到了一位年輕人身上,新衣服被弄臟的年輕人,自然心有不甘,立即抓起桌上的豆腐進(jìn)行還擊,卻不料沒砸中“肇事者”反而“誤傷”了旁人,被砸的人也抓起豆腐反擊,最后所有人都被卷了進(jìn)來(lái),一場(chǎng)意外的“豆腐大戰(zhàn)”就這么發(fā)生了……

到了第二年,族人發(fā)現(xiàn)這一年添丁的數(shù)量竟然比上一年多得多,大家都覺得奇怪,最終追溯到前一年在祠堂投擲豆腐的行為,于是他們認(rèn)定“擲豆腐”是一個(gè)祥瑞的開端,能帶來(lái)家族興旺。從此,這個(gè)村子便形成了每年正月十三上燈后擲豆腐的習(xí)俗,并一代代傳了下來(lái)。

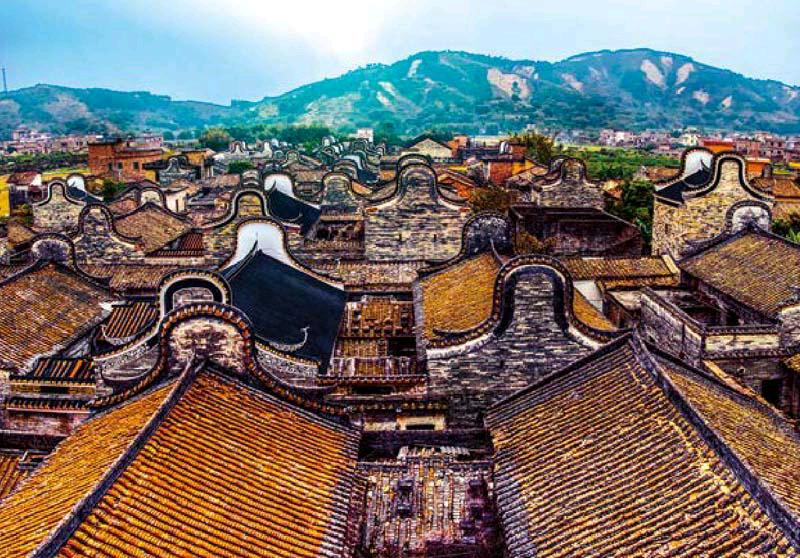

這個(gè)村子,就是如今的廣東清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)社崗下村,擲豆腐的習(xí)俗也演變成了如今遠(yuǎn)近聞名的“豆腐狂歡節(jié)”,每年都要吸引許多游客慕名而來(lái)。我在朋友阿力的邀請(qǐng)下,乘興而來(lái),參與了一場(chǎng)終生難忘的“豆腐狂歡節(jié)”。

“豆腐砸開花,好運(yùn)常伴家”正月十三日的“豆腐大戰(zhàn)”

“大家注意,等一會(huì)兒鞭炮響起,我們就開始分發(fā)豆腐,不限數(shù)量,你能帶幾包就帶幾包,用完再回來(lái)拿!”下午2點(diǎn)多,豆腐大戰(zhàn)即將開始,一位年輕人站在臺(tái)上,舉著喇叭指揮參加狂歡的人群。場(chǎng)地正中央,擺著一塊巨大的豆腐,我湊近去一看,這塊“巨無(wú)霸”豆腐長(zhǎng)寬近2米,高1米多,阿力眉飛色舞地對(duì)我說(shuō):“村里每年都要制作這樣一塊水豆腐,重6噸多,需要100多人合力勞動(dòng)完成,已經(jīng)被列入《吉尼斯世界紀(jì)錄》。”

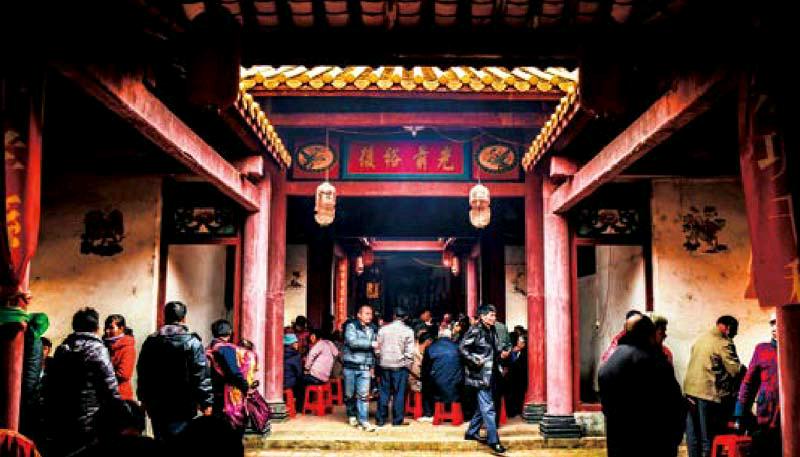

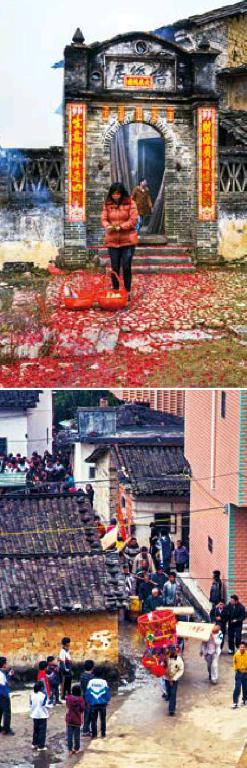

正在驚嘆,不遠(yuǎn)處的祠堂里響起一陣鞭炮聲,等候已久的人們一下子涌到豆腐面前,有的拿出塑料袋,有的拿著大碗,有的人沒有工具,干脆脫下帽子當(dāng)容器,更有甚者把豆腐直接塞進(jìn)衣兜。“彈藥”準(zhǔn)備充足后,大家立即沖向祠堂門口,搶占有利位置——按照習(xí)俗,從祠堂里走出來(lái)的“添丁者”(有嬰兒降生的家庭)是第一批“攻擊目標(biāo)”。我在阿力的帶領(lǐng)下,也裝了滿滿兩大袋子豆腐,右手還抓了一大把,對(duì)準(zhǔn)祠堂大門。

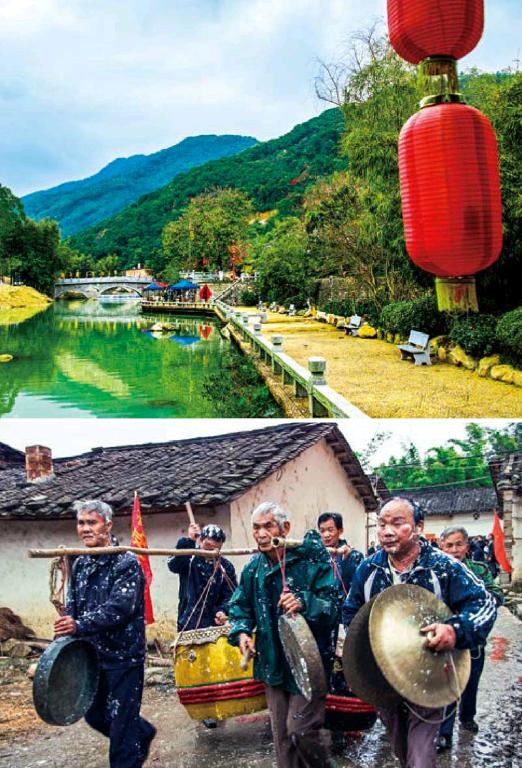

當(dāng)添丁隊(duì)伍在鑼鼓隊(duì)的陪伴下走出祠堂,一場(chǎng)激烈的“豆腐大戰(zhàn)”便開始了。大家一涌而上,往往是幾個(gè)人“圍攻”一個(gè)添丁者,遠(yuǎn)擲近抹,還有人把他抱住,撩起其衣服,將大把冰涼的豆腐抹到他的頭上、臉上、身上,越玩越高興。此時(shí),嘻鬧聲、歡笑聲、鑼鼓聲匯集在一起,所有人都沉浸在歡樂的海洋中。

第一輪攻勢(shì)之后,大家便亂了章法,見人就扔,逮到誰(shuí)就往其臉上抹。我剛?cè)油暌淮垢€沒來(lái)得及打開另外一袋,就被旁邊一位女孩子抹了一臉,微甜的鹵水味嗆得我不斷咳嗽。我立即還以顏色,舉起袋子扔在她的頭上,一時(shí)間汁水四濺,波及了幾位圍觀者,他們也齊刷刷地轉(zhuǎn)身,把我當(dāng)成了攻擊目標(biāo)。我左側(cè)有一位攝影師,抓著包裹嚴(yán)實(shí)的相機(jī),正在捕捉精彩的瞬間,不料旁邊兀地飛來(lái)一團(tuán)白花花的豆腐,把他的眼鏡砸到了地上。他伸手一抹臉,把相機(jī)一扔,抓起豆腐就扔了出去,也不管目標(biāo)是誰(shuí)……旁邊還有很多攝影師都穿著塑料雨衣在拍攝,不過薄薄的塑料雨衣顯然防不住密集的“槍林彈雨”,除了相機(jī)安然無(wú)恙,他們?nèi)砩舷露肌爸袕棥睙o(wú)數(shù)……

一位西裝革履的大叔站在臺(tái)上,面帶微笑地看著人們亂戰(zhàn),頗有指點(diǎn)江山的意味。阿力給我使了使眼神,我們倆一揮手,兩大團(tuán)豆腐就準(zhǔn)確地飛向了他,緊接著,豆腐“炮彈”紛紛飛向他,他的黑色西裝立即掛滿了豆腐渣、浸透了鹵水。眼見已不能置身事外,他撈了兩大塊豆腐要找我們“報(bào)仇”,卻被另一群孩子逮住,一番胡亂涂抹,最后連西裝內(nèi)襯的口袋里都裝滿了豆腐……

這是一場(chǎng)名副其實(shí)的狂歡,人們不分年齡、男女,互擲豆腐樂在其中,連平日舉止優(yōu)雅的淑女們,也將儀態(tài)丟到一邊,義無(wú)反顧地投入豆腐混戰(zhàn)。“豆腐砸開花,好運(yùn)常伴家”,這句話用來(lái)形容豆腐節(jié)再恰當(dāng)不過了。在豆腐狂歡節(jié)中,你可以將豆腐砸向任何人,被砸的人不但不會(huì)發(fā)怒,反而覺得這是吉祥如意的好兆頭降臨到自己身上,同時(shí)也會(huì)“禮尚往來(lái)”回敬對(duì)方。阿力說(shuō),有些村民相互之間本來(lái)存在著一些矛盾的,但在這樣的嬉鬧中就和解了。

“新丁會(huì)”與“上燈”儀式解決全村問題的“和諧大會(huì)”

關(guān)于“豆腐節(jié)”的由來(lái),還有另一個(gè)版本。

相傳明清時(shí)期,當(dāng)?shù)爻t[蟲災(zāi),百姓時(shí)常顆粒無(wú)收。有一年蟲災(zāi)特別嚴(yán)重,村民無(wú)奈之下,只好向觀音菩薩祈禱,希望得到幫助。觀音菩薩派來(lái)許多燕子,幫助村民吃掉了害蟲,因此保證了莊稼的大豐收。淳樸的村民不僅感激觀音菩薩,更感激“燕子之神”,于是紛紛把豆腐擲到瓦檐上,讓燕子啄食,引來(lái)了更多燕子,從此當(dāng)?shù)卦僖矝]有遭受蟲災(zāi)。后來(lái),這種習(xí)慣逐步演變成正月間互相投擲豆腐的習(xí)俗,目的是祈禱新的一年風(fēng)調(diào)雨順,五谷豐登,生活富足。

雖然兩種傳說(shuō)略有不同,不過都表達(dá)了相同的祈愿和祝福。傳承到今天,擲豆腐的習(xí)俗形成了一整套流程,包含了與此相關(guān)的系列祭祀活動(dòng),寄托了傳統(tǒng)文化中“人丁興旺”的觀念。

祭祀活動(dòng),其實(shí)從正月初八就開始了。首先由生下男丁的家庭為代表,組成“新丁會(huì)”,負(fù)責(zé)集資,并確定“丁頭”(組織者)和“頭丁”(一定時(shí)間內(nèi)最先出生的孩子);集資后,由長(zhǎng)輩買燈籠,共需4盞,村里3個(gè)祠堂各掛一盞,“頭丁”家中掛一盞;緊接著,還要從集資當(dāng)中抽出一部分錢,購(gòu)買做豆腐的材料,并指定本村的一戶人家負(fù)責(zé)制作豆腐;到了正月十二上午,“新丁會(huì)”集中到祠堂,齊心協(xié)力打掃衛(wèi)生,然后等到正月十三中午進(jìn)行“接燈”儀式。

“接燈”儀式中,添丁的家庭和鑼鼓手組成隊(duì)伍前往祠堂,攜帶一些新做的豆腐,讓客人試吃,吃完豆腐后,大伙一起敲鑼打鼓去“頭丁”家。“頭丁”的家長(zhǎng)親自把燈籠送出來(lái),走在隊(duì)伍最前面,鑼鼓隨后,最后還有一個(gè)擔(dān)籮筐的人,筐內(nèi)放了些供品,如一大塊豬肉和一只煮熟的雞等,整支隊(duì)伍浩浩蕩蕩地把燈籠接回祠堂。進(jìn)祠堂后,大家先把前一年掛在房梁上的舊燈籠取下來(lái),再把當(dāng)年的新燈籠拴好,擺好供品,點(diǎn)燃油燈,所有人依次敬香。接下來(lái)就是莊重的“上燈”儀式:鳴放鞭炮,敲鑼打鼓,燈頭與全體添丁者齊齊拉緊吊掛燈籠的繩索,將燈籠升起,掛在祠堂頂梁上。與此同時(shí),外面的村民開始把豆腐運(yùn)送到各個(gè)指定的地點(diǎn),為“豆腐大戰(zhàn)”做好準(zhǔn)備。上燈結(jié)束,整個(gè)祭祀儀式告一段落,接下來(lái),只等添丁者走出祠堂,豆腐大戰(zhàn)即刻打響……

豆腐大戰(zhàn)之后,村里還會(huì)按照慣例,舉行村民大會(huì)。會(huì)議上,由“丁頭”公布本次活動(dòng)的收支情況,同時(shí)還邀請(qǐng)村長(zhǎng)和有威望的老人到場(chǎng),將村中需要解決的矛盾和問題,拿到會(huì)議上討論解決辦法,堪稱一年一度的“和諧大會(huì)”。會(huì)議結(jié)束后,全體人員歡聚一堂,舉杯同慶,一年一度的豆腐狂歡節(jié),在“飲燈酒”的祝福聲中圓滿結(jié)束。

狂歡之余的精致美食豆腐大戰(zhàn)的爭(zhēng)議和改進(jìn)

“豆腐節(jié)”已成為佛岡的民俗文化品牌之一,每年的農(nóng)歷正月十三,也成了社崗下村村民最快樂的一天,全村1000多人傾巢而出,以獨(dú)有的方式,在互相投擲豆腐的歡樂中迎接元宵佳節(jié),緩解生活中的各種矛盾,并表達(dá)新的一年里最深切的祝福。

伴隨著鑼鼓聲、鞭炮聲、追逐嬉笑聲,豆腐雪花一般在狂歡的人群間飛舞,打在人們臉上、身上,人人都變成大花臉或“小白臉”。特別是年青人,更是毫無(wú)拘束地追逐、打鬧,其熱烈程度,比起西方西紅柿狂歡節(jié)也毫不遜色……外出的村民,哪怕再遠(yuǎn)也會(huì)攜帶家眷回家過年,并一直等豆腐節(jié)結(jié)束后才再次外出;周邊的一些民間藝人也會(huì)聞風(fēng)而來(lái),獻(xiàn)上拿手的曲藝節(jié)目,投身于歡樂的海洋。

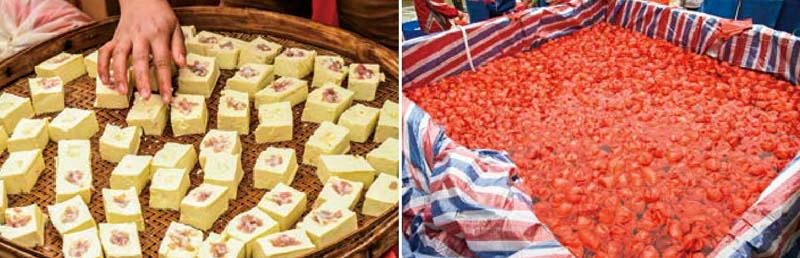

在狂歡節(jié)期間,豆腐不僅是打仗的“彈藥”,也是令八方來(lái)客念念不忘的美味小吃。村里的“美食街”上,做好的豆腐被放在篩子里,若有人要買,便可立刻加工:攤主在鍋里倒上自家壓榨的花生油,把豆腐一塊塊放進(jìn)去,豆腐便立刻發(fā)出“嗞嗞”的響聲,冒出絲絲熱氣,幾分鐘出鍋,被煎至金黃的豆腐色、香、味都無(wú)比誘人,若是再撒上一把碎蔥,更是讓人垂涎三尺。

各家小攤位上,豆腐花、芋頭糕、蘿卜糕等特色小吃琳瑯滿目,但最受歡迎的總是豆腐。廣東境內(nèi)以豆腐為主要食材的釀豆腐,是一道聞名全國(guó)的客家名菜,而高崗鎮(zhèn)社崗下村的豆腐更是遠(yuǎn)近聞名,又嫩又滑,還被評(píng)為“佛岡十大養(yǎng)生菜”之一。

但近幾年來(lái),把“巨型豆腐”用來(lái)扔掉的行為,也引發(fā)了人們的熱議,有人指責(zé):“這樣扔豆腐是一種浪費(fèi),與厲行節(jié)約的美德背道而馳。”但也有人認(rèn)為:“扔豆腐是繼承和弘揚(yáng)傳統(tǒng)民俗,豆腐越大,就可以越好地提升節(jié)日的氛圍。”

面對(duì)種種爭(zhēng)議,佛岡豆腐節(jié)的發(fā)祥地——社崗下村的村民曾發(fā)表了被人們戲稱為“史上最給力”的聲明:“豆腐狂歡節(jié)是祖先留下來(lái)的巨大財(cái)富,作為村里歷久不衰的傳統(tǒng)節(jié)日,它是繼承和發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)文化的重要形式,不應(yīng)該稱為浪費(fèi)糧食的陋習(xí)。”

不過,如今節(jié)儉、樸素的生活作風(fēng),正被越來(lái)越多的人們所尊重,佛岡的豆腐狂歡節(jié)也應(yīng)該考慮進(jìn)行改進(jìn),比如適當(dāng)減少投擲的時(shí)間,增加民俗表演活動(dòng),同時(shí)努力拓展活動(dòng)形式,結(jié)合美食、娛樂等元素,讓豆腐狂歡節(jié)的內(nèi)涵更豐富、意義更積極,并成為能促進(jìn)地方發(fā)展的一種良性節(jié)慶活動(dòng)。