不反思比問題本身更可怕

楊國營

“這么小的孩子,單獨送他們到國外讀書是個大問題。”

說這話的是一位父親。這一句看似平常的反思,卻是他從兒子在美國獲刑六年的殘酷現實中得來的。他的兒子就是中國留學生在美國虐待同胞案的三名被告之一章某某。1月初,三名被告與美國檢方達成認罪協議。此案將于今年2月17日正式宣判。

章父表示,如果能重新選擇,自己“絕對不會”送孩子出國讀書。“特別是中學階段,孩子不能離開父母。父母都很難管這個年紀的孩子,又怎么能希望到國外有人管?”

原本想讓兒子出國留學鍍金,沒成想卻在異國遭受一場牢獄之災,這位父親的悔意有多深,只有他自己最清楚。近年來,低齡留學之風日盛,希望那些“為孩子好”的家長們,能吸取他人的教訓。

如果說章父的悔恨是對“養不教,父之過”的詮釋,那么最近震驚教育輿論場的山東大學碩士研究生論文抄襲事件,正是“教不嚴,師之惰”的典型案例。校方最終撤銷了涉事學生陳某的碩士學位,取消了其導師劉某的研究生指導教師資格。

據媒體報道,陳某在畢業之前就有工作,不常去學校上課。幾位和他同屆的同學,甚至沒有和他打過招呼。陳某的論文大面積抄襲他人,甚至連“致謝”部分都直接照搬,只是改了導師姓名。如此論文當初是怎樣通過審核的?面對質疑,其導師在接受媒體采訪時回應稱:“不好說。”其實,還有什么不好說的?無論當初陳某的論文是如何層層過關的,導師作為第一把關人,首要責任是推脫不掉的。

這起抄襲事件之所以在輿論場引發軒然大波,除了抄襲程度罕見,還在于為當下廣受詬病的導師與研究生的關系問題增添了例證。山大這位教授對學生失之“不嚴”,而南京郵電大學一教授則被指過分“壓榨”其研究生蔣某,致其跳樓身亡。據報道,多名學生揭露,蔣某生前受導師張某“壓榨”,一是因為寫不出論文,二是因為未上繳實習工資。張某還存在侮辱和性騷擾學生等惡劣行徑。校方日前決定取消張某的碩導資格,停止其一切教職活動。

無論對學生過于“寬縱”或“嚴酷”,均屬師德有虧。但上述兩起典型案例,直接責任人畢竟還是導師個人,而浙江海鹽某中學因為一條告誡學生“不要與職高學生混在一起”的短信,把整個學校送上輿論的風口浪尖。頗具諷刺意味的是,這條明顯歧視職高學生的短信,是以該校德育處的名義發布的,由此被媒體批評為“德育者失德”。后來,校方正式為此事道歉。

面對負面輿情,學校認真調查,及時處理,公開道歉,這些都是必要的應對之舉。但是,道歉了,處理了,然后呢?如果不深入反思,填補管理漏洞,強化監督問責,矯正錯誤理念,又怎能懲前毖后,杜絕此類問題再次發生?

就在上周,媒體還報道了西南財經大學一碩士學位論文涉嫌大面積抄襲,以及上海工商職業技術學校原藝術設計系主任被曝文憑造假等同類事件。問題層出不窮,無疑說明了反思意識的薄弱和糾錯機制的缺失。由于此類問題多發,以致于部分高校和師生已經到了“見怪不怪”的地步:論文抄襲?哦,不稀奇;導師和學生關系有問題?哦,正常……可以說,這種熟視無睹、習以為常、不加反思的心態,比問題本身更值得憂慮。

留學生因為虐待同胞而獲重刑,需要反思的是青少年留學生群體的生活狀態,以及中美法律差異等。我們不擔心家長和學生不主動反思,因為法律會逼著他們反思。而對于學術不端、導師與研究生的關系,以及職高學生受歧視等教育熱點問題,不也需要這種逼著他們反思的機制嗎?

【原載2016年2月1日《中國教育報·中教評論》】

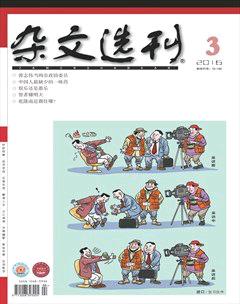

插圖 / 買論文 / 趙長安