包俊宜書法綜評

文/姜澄清

?

包俊宜書法綜評

BAOJUNYISHUFAZONGPING

文/姜澄清

珠光之美

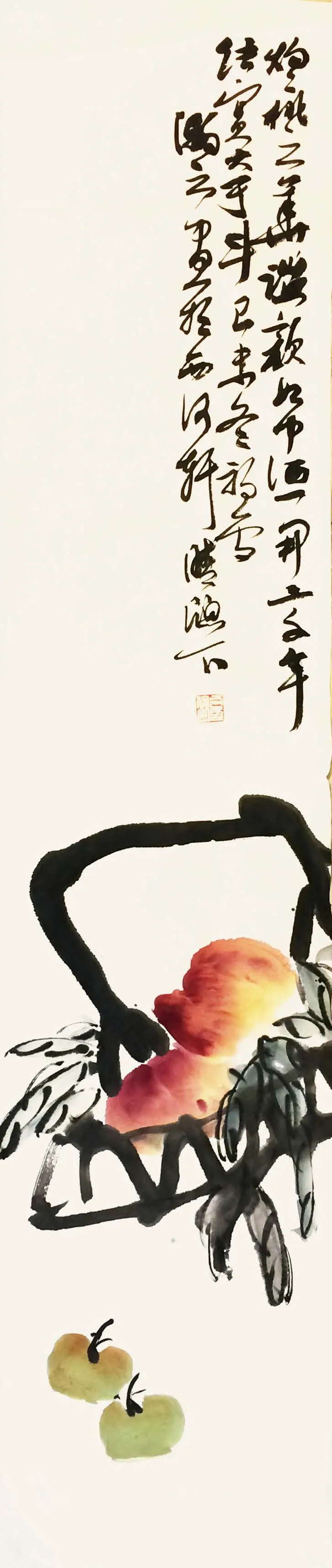

他的畫作比之專業畫家,更有幾分樸拙和鮮活,正是這種“以書入畫”的筆墨特質,表達了重神重意、澄懷觀道的藝術精神。

——書法評論家龔勤舟

晚近以來,因衰年混沌,凡事皆隨興而之,深畏遵命屬文之累,故有責為其畫冊書集撰序評者,皆敬謝之。近知,俊宜繁履譽職,遂欣然伏案,隨意命筆,僅以漫言淺評,志賀志誼。

我與俊宜,交誼凡四十年,其誼介乎師友間。初識時,彼風華少俊,而我甫逾不惑,因籌辦書法學校,而得識嗜書才俊,時在1981年。自此以后,雖逆順或有,而心系之。至1982年因書校發展,遂聘以執教,是為海內最年輕的“授業”者。前此一年,國家教委策啟全國高校學生首屆書法大賽,由啟功先生主評,俊宜與鮑賢倫同獲一等獎,熊宏斌獲三等獎。一校而三登榜,一時傳為佳話。

包俊宜總角染翰、弱冠登榜,至耳順而榮踐譽職,可謂實至名歸。此一途程之轉捩,實為1981年。此前雖勤于摹臨,實無深慮,日日親硯,不過是少年游戲,至獲獎,乃豁然而悟,一生功業,遂由斯篤定。

此次評獎,由啟功先生主持,但視功力,不顧異端,非傳統功力深厚者,難逾門限,故當年之折桂者,日后皆成大器,更風流于當世。

1978年,包俊宜考入貴州大學歷史系,也為人生之轉機。既專業于史,對秦漢風神、唐宋韻致,自有所悉,而他的學書,恰亦履轍秦、唐。他初臨魯公,后習秦篆,皆守典范,而對吳大澂小篆用心最深。啟蒙之學,重在路數,由顏楷小篆發軔,在技法方面,得其正;在氣格方面,感其莊謹。“童子”之“功”,奠定一生學業根基。他少涉別本,執守楷、篆,習染純正,后期學業,緣此鑄就。

文化承傳,終決于人。一時一地,有一人即足以陶染鄉梓。貴陽雖地處埵遠,而不乏通人碩士,陳恒安先生即其一也。抗戰時期,“石鼓”遷黔,恒安先生因得以親灸,他面“石”摹跡,得領神韻。此外,老人用力于鐘鼎,凡殷盤周器,皆臨摹殆遍。先生固為史家,其書學意念,亦為史家本色,所金、石,必以不失本色為志,所書,古意盎然,邑人無不仰敬之。俊宜因地宜之故,得溉其風,遂轉習大篆,終以此享譽一方。

我與俊宜,交誼凡四十年,其誼介乎師友間。初識時,彼風華少俊,而我甫逾不惑,因籌辦書法學校,而得識嗜書才俊,時在1981年。

——著名學者姜澄清

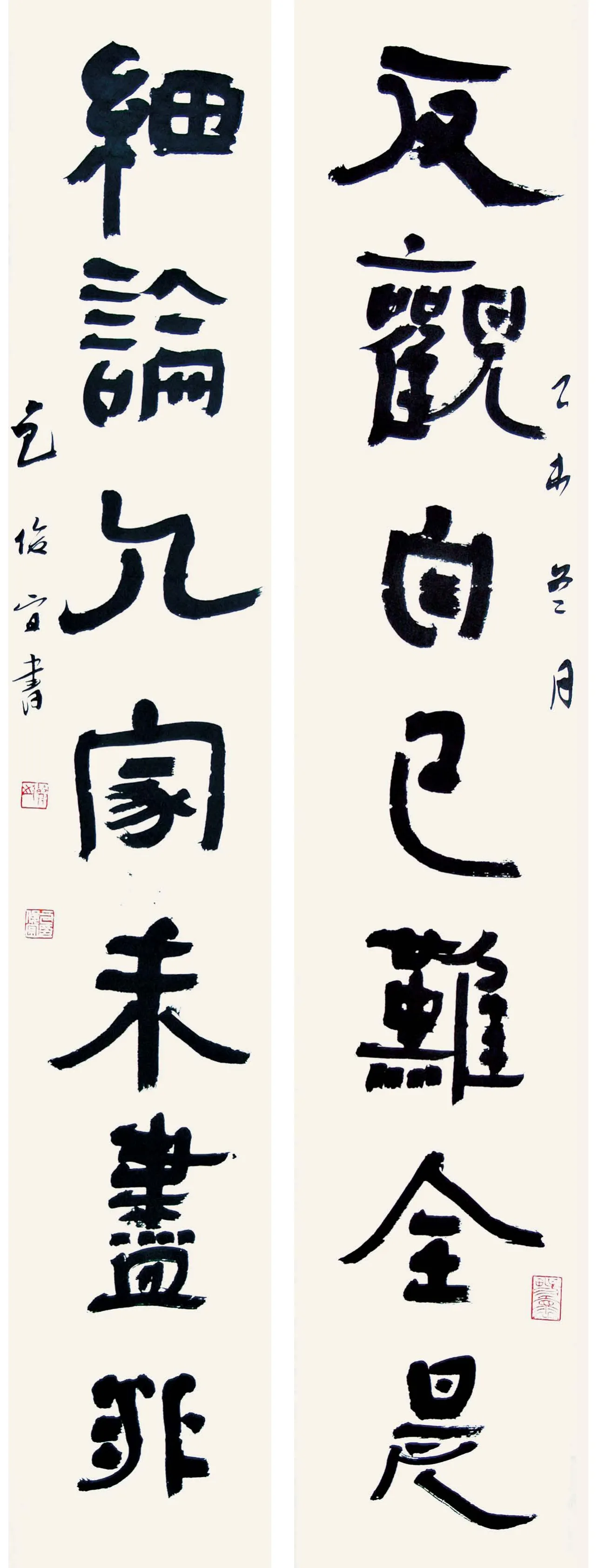

書非寫字,觀書非識字,書法為“兩棲文化”,兼藝術與實用于一身,功力不深,秉賦淺下者,只能趑趄于低處,書法之難恰在形簡意深。能在狹小的舞臺上悠然舒袖者,乃可稱“家”。

——著名學者姜澄清

由此可知,俊宜學書的經歷,可謂守典不二。他不旁騖彷徨,尤其在近四十年間,百“花”齊放,眾說紛紜,皆不為所動。他不以“新”媚時目,終成名手。四十年來,我因混跡書壇,目睹變遷,每竊嘆書家沉浮,而惶惑甚焉。不少書人,其中年之作,純雅可觀,逮至晚歲而墮入惡俗,此或為名累所致。稍有聲望,遂欲標“新”自炫,心意一偏,筆遂趨邪。今者,“流行書風”,呼嘯南北,竊以為,凡成一家風格者,皆非隨風望影,追俗附和之輩。一生追跡經典,至暮年而棄典附俗,其敗不在于術技,而在于意念。“心正則筆正”,實足以為療時疾之藥石。“流行”書之祖,為老友郭子緒、劉云泉,當其初展風彩,令人耳目一新,不幸,一人功成,萬眾追塵,遂成流俗。

大小篆載于金石,鑄刻于重器,禮用必莊,故品相有所謂“廟堂氣”,今日所見之拓跡,因系紙上之形,在觀感上有異器物之所呈現者。金文為“制作”所成,鑄范镕液,注液入范,故非筆意,其線圓渾凝重,復經歲月之蝕,線難免于殘損,卻因之反呈古樸氣象。石文書丹摹刻,刀意濃重,古石亦因歲月風雨之損,而多有破殘,故線亦免于滑銳,因自然之造,反顯古意。恒安先生之大篆,于嚴謹中妙露古殘,筆法多變,線遂免于滑銳。“殘變”雖非初跡,然反因之而顯樸穆,此實乃自然歲月之“天造”,雖非人為,而勝于人為,可謂天人合作。恒安先生因于器上臨古,故所書異于紙上求形者。

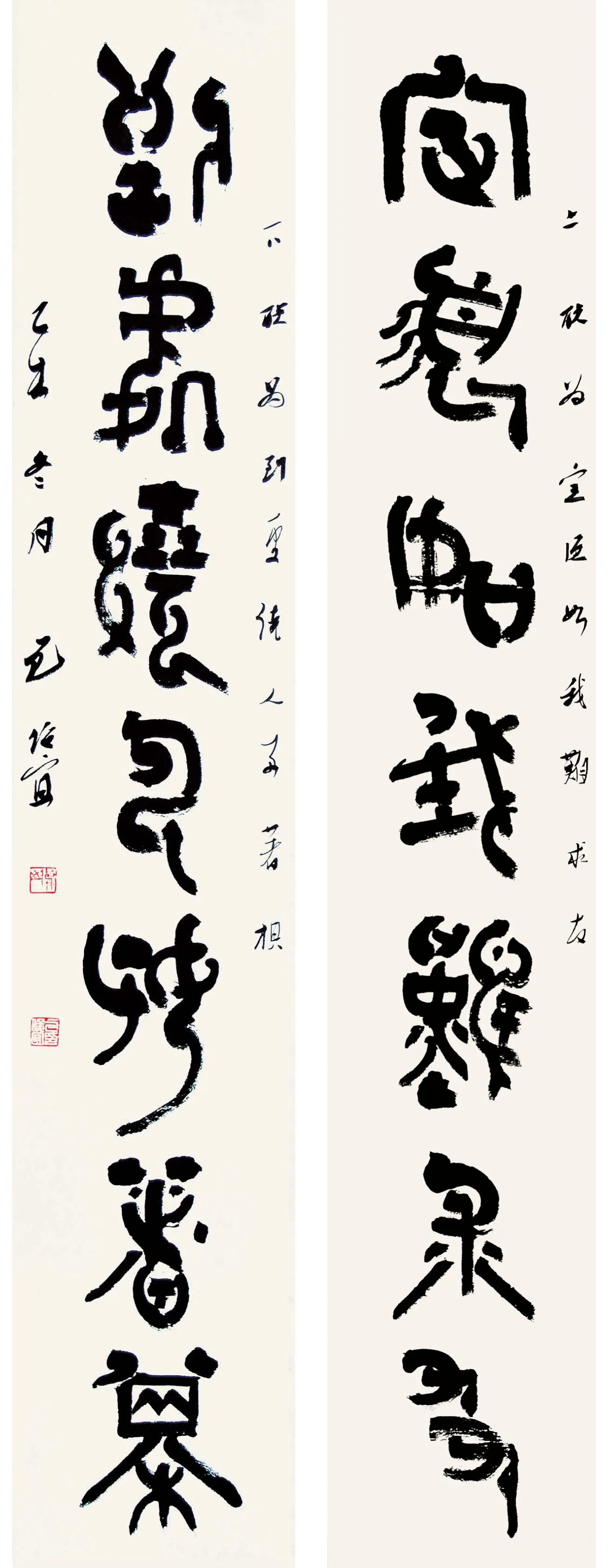

俊宜因受恒安先生之影響,沾溉妙緒,其大篆追“金”味而避“紙”氣,渾然古樸,雖云此君“諸體皆能”,而其最顯功力與妙緒者,乃大篆。

俊宜書法,奠基于顏楷秦篆,蒙功厚謹,而學書之難,尤難于后期之程,蓋初摹范本,唯求不違本經,有“他相”而不能雜入己意,至于由“他”入“我”,則殊難。此即所謂“打進去、跳出來”也。

定須如我難求友 到處繞人好著棋

由小篆轉追大篆,極難!蓋小篆結體、筆法規范極嚴,不容絲毫隨意。由習字轉為作書,由此體轉為別體,乃書家成敗之關捩。

俊宜善成了此一轉換與跨越,這得于他的術功秉賦——而后者尤為重要。無內惠之靈佑,雖基礎功夫優良,然永遠只能止步“基礎”,“匠”而已矣,“家”門難入。俊宜秉賦聰敏,他“聰”于識帖,“敏”于察微。大篆結體,密而疏,緊而散,緊密而無迫縮之弊,妙逞散朗之概;大篆線意,莊凝多變,渾厚凝重。此種妙緒,非慧識精察,不能辨悟。而于紙面求“金”味,尤難。手上功夫,若無靈智撥擢,則難越關隘,此即所謂“法障”是也。苦瓜和尚云“了法”才是大法。“了法”是心法,是智慧之法,不能“了”者,其法只是匠運之術而已。這種高度,非聰敏者難達。小篆以簡約、矩變稱,而大篆則富于變化,在結體與筆法上,二者差異甚大,因此,由此達彼,難度不小。大約在弱冠時,俊宜開始“變法”,其轉換的成功驗證,約在他讀大學時的幾件佳作。此期間,他悠游于大、小篆之間,已自如無礙。

獲首屆大學生書法比賽一等獎,是他學書之途的里程分野,即從習書進乎創作。此后,他仍持守大、小篆,但偶涉行、草,然較之前一轉換,新的嘗試,未如前期順善。此有待探進。著名書論家馬國權先生對我說,他十分喜歡恒安先生的行書,蓋因老人行書筆意生古。所謂“生古”,即以大篆筆法為行。“行戒滑”,而老人的行書生澀有致。老人作行,行筆緩推澀進,而非速進滑走。

今歲,俊宜適屆“耳順”,這既是他人生的關捩,亦是藝術趨進的“95”之途,百里之行,難在末程,而他的勤于耕耘,仍如既往,晨昏守硯,不輟翰墨,四十余年,樂此不疲。晚近以來,偶以簡書筆意入篆,于莊謹中妙兼逸氣,古書止于簡,大體言之,俊宜之功習,上起于大篆,下終于漢簡,盤桓于中古以上,跋涉于周秦之間,而以大篆為本,吸納他體,略以變法,故其篆,古樸靈動。作篆一“死”,雖古而無生氣,而篆之高致,恰在筆墨間有逸氣存焉。周秦經典,無不如此。行草戒浮滑,篆隸戒僵板,任何書體,都有潛在“風險”,唯敏者能鐐而善舞。藝術韻律、美感趣味,唯敏者能造,而書法美感的創造尤難,蓋所借以造韻的手段,唯點線間架、黑白而已,故在筆墨間妙蘊韻味,極不易。書非寫字,觀書非識字,書法為“兩棲文化”,兼藝術與實用于一身,功力不深,秉賦淺下者,只能趑趄于低處,書法之難恰在形簡意深。能在狹小的舞臺上悠然舒袖者,乃可稱“家”。

以衰年之故,殊畏撰序評,唯以師、友之誼,欣然述評,一以賀俊宜榮踐譽職(中國書法家協會副主席),二以祝俊宜“耳順”之紀。故怡然呵手于微雪寒風中,云云如上。時在乙未歲杪。

姜澄清先生簡歷

姜澄清,云南昭通人。學者,當代書畫藝術理論家。現任貴州省書法家協會副主席、中國書法家協會學術委員會委員、世界儒學研究促進會永遠名譽會長等職。享受國務院“特殊貢獻專家津貼”。

責任編輯 蘇 丹