守望真淳——包俊宜先生的書與畫

文/龔勤舟

?

守望真淳——包俊宜先生的書與畫

SHOUWANGZHENCHUN

文/龔勤舟

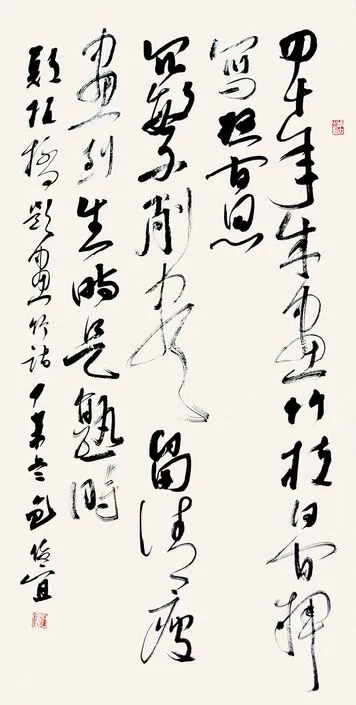

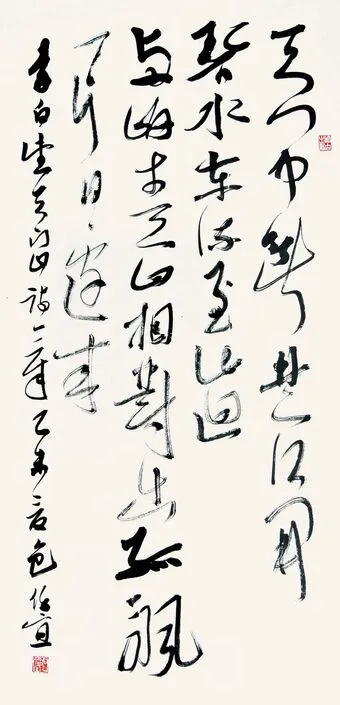

書法家兼畫家,古已有之。宋有趙佶,元有趙孟頫,明清更是不乏其人,最具代表者當屬董其昌、徐渭、朱耷、趙之謙數人。近代以來,吳昌碩、齊白石、黃賓虹乃一代大家,書風畫意引領一世潮流。歷朝歷代的書法家以文取勝,這是毋庸置疑的。某些獨具才情者書畫兼施,其畫必然是文人畫。距今一百年前,陳師曾這樣論述文人畫:“文人畫首貴精神,不貴形式,故形式有所欠缺而精神優美者,仍不失為文人畫。文人畫中固亦有丑怪荒率者,所謂寧樸毋華,寧拙毋巧,寧丑怪毋妖好,寧荒率毋工整;純任天真,不假修飾,正足以發揮個性,振起獨立之精神,力矯軟美取姿,涂脂抹粉之態,以保其可遠觀不可近玩之品格。”包俊宜先生自幼習書,臨池不倦,凡五十載,于篆書一途實可謂開當世新風者,近年來用力于中國畫,其畫作表現了矯健的性格、滿腔的熱血和跨越塵俗的筆墨,使人觀之,清水芙蓉,富貴不俗,這正是文人畫的品格。

文人畫的題材最為集中地體現在“四君子”。俊宜先生畫菊,其簡潔的用筆寫出了菊花的高潔,他借鑒吳昌碩、齊白石菊花的筆法,融入虛谷、任伯年花卉的色澤,達到“衣嫌陶令詩中白,頰愛楊妃譜上紅”的效果,既用迅捷的筆意寫出了骨朵的錚錚傲霜,又用不太濃重的點染體現了畫面的含蓄,透露出菊花的雅韻,大有“人淡如菊”的意味。他的畫作,蘭花最具文氣,他以減法為主,時而參以加法,使畫面約而不空、滿而不窒,作品既有簡約清雅之貌,又有繁茂醇厚之態,不再計較花瓣的準確度,增加了寫的成分,既體會到“雖極細之畫,必懸腕中鋒”的要義,又感受到“用筆如公孫氏舞劍器渾脫”的法則。先生的畫筆充溢著富貴氣息,他筆下的牡丹,有浩態狂香之美,高大肥碩、香氣襲人的花朵猶如閃亮的紅燈籠,既表現了牡丹嬌美的形態,又顯示出獨有的高貴富麗,大有“紅燈爍爍綠盤龍”的景象。

俊宜先生筆下的繪畫題材雖不廣泛,但他著力探索文人畫的內質,強調繪畫的“書寫性”,并將“書寫性”作為繪畫的基礎。所以,他的畫作比之專業畫家,更有幾分樸拙和鮮活,正是這種“以書入畫”的筆墨特質,表達了重神重意、澄懷觀道的藝術精神。

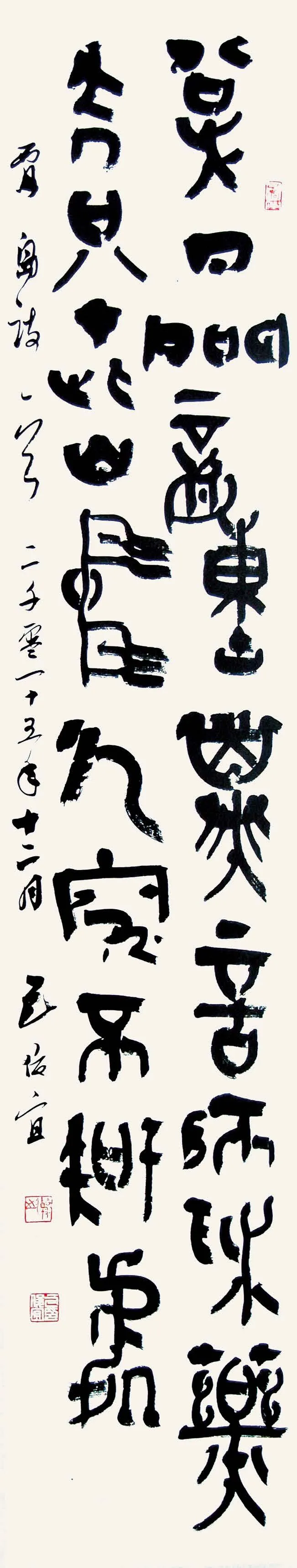

包俊宜先生作為一位才華橫溢的藝術家,他自幼受到傳統文化的熏陶,長期以來,他從未放松對傳統文化和時代精神的思考,他在研習繪畫之前,首先是一位功底深厚的書法家,他將篆書看作為藝的主流,與同時代書家相比,用功最勤,收益最多,成就最大。正是因為臨帖讀碑,所以擁有出類拔萃的筆力。他在進行篆書創作時,著眼于大局,他的篆書線條所包容的意蘊已不單單是獨立的漢字,而是將作為個體的漢字連結起來,隨著沉穩、含蓄、率真的線條不斷地豐富,作品從樸厚敦實漸漸趨向奔放隨意,其中又隱含著抑揚的交替。他在嚴格遵照漢字造型之時,強化了寫意之象,大有“氣吞萬里如虎”的風范。在諸多作品中,他大膽施墨,不拘小節,騰云涌煙,密雨散絲,蘊含著濃重的水墨情趣,深得實象空靈,作品章法參差錯落,體態奇詭,古拙靈動,在脹墨中將篆書的樸拙發揮到了極致。先生的篆書(尤其是大篆)之所以具有強烈的時代氣象和震撼人心的藝術力量,就在于他繼承了大篆古樸厚重、雄奇圓渾的藝術宗旨,在文字結構和筆墨線條間彰顯了特別的審美理念。

他的篆書自成一格,其間包含著復雜的要素,概而言之,歸納如下:其一,他反復臨習經典碑銘,博取廣搜先秦時期的文字,用心玩味吉光片羽的殘破碎屑,對篆書的來龍去脈成竹在胸;其二,漢隸和行草作為充實篆書的養料,他提取了漢隸端方樸茂、柔韌沉穩的體式,融會了行草隨性抒情的筆意和參差錯落的章法;其三,他堅持“得筆法者得書法”的信念,用筆得當,在大篆逆鋒起筆、中鋒行筆、回鋒收筆等有限的筆法中揮灑自如,以不變應萬變,開啟了拿云攫石的新氣象;其四,他在墨法上求新意,清逸活脫的用墨,如水墨潑寫,大有“元氣淋漓障猶濕”的韻味。諸多因素聚為一體,成就了先生的篆書藝術。

將書法的線條作用于繪畫,這是研習傳統中國畫的不二法門。然而,隨著西學東漸,中國畫發生了較大程度的變革。當今的中國畫創作需要賦予新的時代精神,何去何從,如何變法,這將是中國畫面臨的新課題。包俊宜先生固守著傳統筆墨,用當今時代的理念孜孜探索書法與繪畫的關系,想必繪畫可以填補書法之缺,書法得以融入繪畫之美,書與畫作為中國傳統文化得以傳承的兩大重要載體,需要微火文煎,才能烹出耐人尋味的蓮羹。

責任編輯 蘇 丹