石博會:河北的一面文化旗幟

文/田 燕

?

石博會:河北的一面文化旗幟

SHIBOHUIHEBEIDEYIMIANWENHUAQIZHI

文/田 燕

一次意料之外的榮譽獎勵,為河北省觀賞石協會會長李彥森,開啟了一扇精彩的“奇石之門”。

因為李彥森在社區建設方面的成績顯著,他榮獲“石家莊市勞動模范”稱號。一年后,市里組織勞模到湖南培訓學習。有一天,他在學習之余到張家界的一條小河邊散步,偶然撿上來一塊石頭時,他沒想到,自己的生活被這些各種各樣的奇石“緣定”。

2003年,對奇石收藏日漸癡迷的李彥森,為了買石頭方便,就籌辦了首屆“中國·石家莊觀賞石博覽會”。出人意料的是,石博會一辦就是12年,并因之成為石家莊的一面文化旗幟,更成為全國奇石界的一個“賞石節”。

“每年的3月18日,成為了一個商家期盼,藏家期待的一個日子。”對于早已退休的李彥森而言,正是這份信任,讓他一直堅守著這個“石友之家”,也正是這份責任,讓他在弘揚奇石文化的道路上不斷前行。

兩個“第一”

1991年3月10日,時任中國民政部部長的崔乃夫,專程趕到石家莊,為全國第一個社區服務中心剪彩。李彥森清楚地記得,那天天空還飄著雪花,但心中卻熱血沸騰,當紅色的絲帶被剪斷的那一刻,他完成了人生中最重要的一個“第一”。

“最初提了關于在全區大力推廣社區服務的議案,想為傷殘人士、孤寡老人、優撫人員等民政對象建一個便民綜合服務樓。”李彥森說,議案通過后,就在中國社會報、中國民政雜志投了稿。沒多久,就接到了民政部的通知,崔部長要見他,要他當面去匯報社區服務綜合樓的情況。

李彥森帶著圖紙,來到了位于皇城根附近的民政部大樓。“崔部長聽了匯報,很高興。”他回憶說,崔部長強調了全方位建設社區的意義,民政工作有了著力點和落腳點,才能更好地為市民服務。

就這樣,全國第一個社區服務中心建成了。之后,各地的社區服務中心陸續建設起來。“國家民政部部長、副部長,幾乎都來過我們這。”李彥森也因此評上了石家莊市勞動模范。

“1992年,市里組織勞模到湖南培訓學習。”李彥森說,正是這次湖南之行,開啟了他的“石緣”,也成就了他的另一個“第一”。

“我們住在湖南總工會培訓中心,那附近有一條小河,水剛能沒膝。那時候年輕,看到南方的山山水水,興奮。我和幾位同事在水里趟著,找卵石濺水打鬧。”當李彥森搬起一塊石頭剛想扔,突然發現,石頭是紫紅色的,上面還有花紋,仔細端量,宛若一對情侶。

“我想,這就是石緣吧。”李彥森把石頭從湖南帶回了石家莊,身邊的朋友看了都說好,讓他信心倍增,從此開始著了迷一樣的四處撿石頭。

也許真是與石有緣,一次李彥森去平山出差,得空就去河灘邊撿石頭,突然一塊帶有長條紋樣的卵石吸引了他的注意力,待到把石面清洗干凈,他幾乎跳起來:這塊石頭上竟然有三個圖案,最上方的形似一只猛虎,而下面的兩個條紋蜿蜒成了一龍一蛇。李彥森屬虎,而其妻子、兒子則分別屬龍和蛇。這塊石頭可太有意義了,他當即給這塊奇石取名為“一家子”。

雖然石頭撿了不少,也有很多有寓意的石頭,但那個時候,對奇石賞玩尚屬自娛自樂,朋友建議他定一些專業的奇石刊物。看過專業刊物后,李彥森坐不住了。“人家的石頭,比我自己撿的漂亮多了,就開始買石頭。”他開玩笑說,就這樣一步步上了“賊船”,下不去了。

李彥森玩石的水平高,是業界公認的。兩三塊普通戈壁石,經由他的手,三擺弄兩擺弄,湊成一組小品就能獲得大獎,其中《朱門之外》、《瞧這一家子》等屢獲殊榮。

買石頭是件費事又費力的事。全國所有的石展,李彥森幾乎都去過了,有時候買不到心儀的石頭,就白跑一趟,有時又因為買的石頭太多,車子又放不下,只能忍痛割愛。幾個經常和李彥森一塊出去買石頭的老友一合計:不如就在石家莊辦個石展吧。“你負責組織石商來參展,我們幫你找場地、做宣傳,收的錢全歸你。”李彥森找到北京的一個石商,解釋說,義務幫忙,不為別的,就為買石頭方便。也正是當初這個最單純的想法,成就了第一屆石家莊觀賞石博覽會。

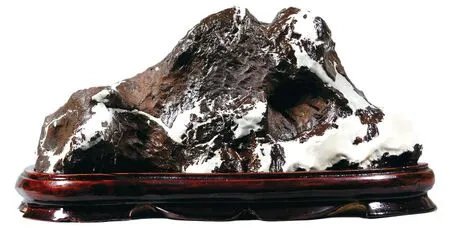

《寒山雪霽》 25X12X10CM 新疆戈壁石

探索之路

萬事開頭難,為了給第一屆石博會找個好地方,李彥森跑了好些地方,最終看好了高東街的古玩市場。但雙休日古玩市場里有固定的集市活動,當地區委書記告訴他,在古玩市場旁邊有個廢棄的汽車修理廠可以用。

“我們去考察了一下,感覺很不錯。”李彥森說,里面是個大車間,有大門還有收發室,初步具備辦展的條件。組委會臨時申請了電話,又委托區宣傳部長負責宣傳,籌備的過程倒也順利。

“第一屆來參展的不多,大概有八九十家,大部分是柳州的,新疆、靈璧的有一兩家。”李彥森回憶,2004年3月18日,石博會開幕,退休的市委副書記、市人大副主任、市政協副主席,奇石屆的專家學者,像侯康乙、賈敬一、薛平等,紛紛到場,場面熱鬧非凡。

在組委會的共同努力下,首屆石博會很成功,不僅在石家莊市一炮而紅,在全國的奇石界也頗受關注,第二屆石博會的籌備也推上了議程,展會選定在橋東區南三條小商品市場。

“之前來的人都說石家莊的石展東西好賣,第二屆一下來了200多個商戶。”李彥森笑著說,第二屆石展開始還有一個有意思的現象,南三條的小商鋪里幾乎都擺了一塊石頭,取意“石(時)來運轉”,這說明奇石文化已經慢慢滲透進當地市民的生活了;來參展的石商,則在賣了石頭后,再在小商品市場里采購其他物品。像內蒙那邊的石商,批發整箱的洗發水、高壓鍋等回去賣。

一方奇石,多方獲益。并不產奇石的石家莊,成為了推廣奇石文化,促進產業發展的排頭兵。“到了第三屆,南三條附近的賓館都住滿了,周邊的相關產業也都有所帶動,所以政府也非常支持。”李彥森說,等到了第四屆籌備時,東風路上一個燈飾城的負責人就找到他,主動要求在燈飾城辦石展。

當時燈飾城剛剛建成,特別荒涼,急于招攬人氣的他們想到了石博會。用燈飾城負責人的話說,“石展在哪辦,哪就能紅火”,經過再三邀請,李彥森的團隊決定試試。

沒想到這一辦就是6屆,把從原來荒涼的城中村,打造成了二級商業區;原來沒人租的店面,現在150元/平米都租不上,以至于人氣太旺,新火車開通后,這里就經常堵得水泄不通,最終石展不得不換地方。

至今,石家莊觀賞石博覽會已經成功舉辦了12屆。“前五屆組委會都是賠錢的,但石展的交易量都不錯,從第五屆開始,每年的交易額都在千萬以上,今年保守估計也有六七千萬。”李彥森說,就我們知道的,去年一個賣黑山瑪瑙的商家,交易額就過百萬了。

市場的紅火也帶動了石家莊市的奇石收藏文化的發展,僅橋東區觀賞石協會就擁有會員160多位,而石家莊市經營石頭的商戶已經發展到了近20家。這些數字的背后,是李彥森和他的團隊共同努力的成果。

共謀發展

說起李彥森的團隊,可謂是豪華陣容。受他的影響,同事們好多都喜歡上了奇石,因為共同的愛好,大家組建了一個團隊,辦起了石博會,成立了石家莊市橋東區觀賞石協會,李彥森被推舉為會長。

“我們團隊現在有30多個人,算上退休的,有9個處級干部。”李彥森笑著說,這算是全國石展中最高規格的組委會了吧。而且他們每個人都利用自己的長項,負責不同的事務。

何主任管精品展,都67歲了,非常認真;金主任原來是政法委書記,現在主要負責石展的安保;負責接待的是原區委副書記。“大家都是退休干部,有退休金,生活無憂。在一起辦這個石展就是圖個樂呵。每年這個時候,大家能聚在一起喝喝酒,感覺很快樂、幸福。”李彥森感慨到,也正是因為大家沒有私心,才能把石展辦好。

在石展上,組委會向來舍得投入。“去年精品展就花了10萬元做展柜,請了專業的保安,晚上都有人值守。”李彥森說,每年都會結余一些錢,但都會再次投入到下一屆石展中,給團隊唯一的福利就是每年一次旅游考察。

為了提高石展的交易量,組委會做了不少工作。“前幾屆邀請的嘉賓多以學術專家為主,現在則多是企業家和大藏家。”李彥森說,每年全國各地的大藏家都會到石家莊,甚至連韓國、馬來西亞的藏家都慕名而來。今年,組委會還加大了宣傳力度,在燕趙晚報上,花了10萬元做了4版的宣傳,希望更多地培養大眾對于奇石的收藏興趣。

對于參展石商的數量和質量,組委會也有嚴格的要求。“我們每次展位都保持在500家左右,多了也不要,但一定要保證品種豐富,質量過硬。”就像天貓有“雙十一”一樣,每年各地石商們都要備戰“3·18”,不少人甚至要提前一年預定展位,所以在石家莊藏家們總能見到點好東西,成交量自然就上來了。

李彥森總有創新之舉。近兩年,橋東區觀賞石協會與山西省石文化藝術研究會聯手合作了兩次聯展,石家莊3月18日開展,太原4月18日延續。首創以“小品石和小品組合”為主題的大型石展,同時開創了藏石界采用跨省協會聯合辦展的先例,為石家莊石博會品牌走向全國邁出了第一步。

“現在年齡也大了,辦石展實在是太累了。”對于李彥森來說,他更愿意在家撫玩自己收藏的那些石頭,但區里每一任區長、書記都十分支持石博會,都希望他能繼續辦下去,那些石商和藏友,更是把石家莊石展當做石友之家。這些信任和期待,讓他深感責任重大。

“石家莊‘石博會’的名聲在全國打響了,市民的藏石意識提高了,但石家莊市的奇石收藏配套設施仍不完善。”在李彥森看來,未來還有許多工作要做,他將在弘揚中國奇石文化的道路上繼續前行。

責任編輯 蘇 丹

《觀滄海》新疆紅碧玉 10x15x10cm