紅山文化“玉豬龍”原型新考

崔天興

紅山文化“玉豬龍”原型新考

崔天興

紅山文化 玉豬龍 獸面紋玉璋 玉蠶

紅山文化出土玉豬龍原型眾說紛紜。圖式考證表明玉豬龍的原型來源于玉玦和獸首的結合;其平面形象為獸面紋玉璋。獸面形玉璋與紅山文化玉蠶蛹從構圖圖式上存在極大的相似性;玉豬龍的形象與蠶崇拜、絲綢文化緊密聯系在一起,為理解中華文明的特質與內涵,也為了解絲綢之路和早期草原文化通道提供了新的視角。

“紅山文化”得名于內蒙古赤峰地區英金河畔的紅山后遺址,由現在已經公布的調查和發掘資料來看,這一文化的分布區域北面大體到烏爾吉木倫河,南到渤海沿岸和華北平原北部,東界沒有越過下遼河,遺址尤其以老哈河中上游到大凌河中上游之間最為密集①。其年代范圍為公元前4000年至公元前3000年②或公元前4500年至公元前3000年③。大量祭祀用的家豬骨骼表明,農業和飼養業均達到一定的水平。大型祭祀壇、女神廟、積石冢等大型宗教禮制建筑則意味著文明社會的形成。而其“唯玉為葬”的禮俗更是源遠流長的作為文明基質“玉文化”的一支重要源頭。

“玉豬龍”是紅山玉器中富有特色的一種玉器,形態可愛,但原型不明。學術界對其原型的討論一直延續到今天,并沒有取得統一的看法,筆者就一些新公布的材料,談對此問題的粗淺理解。

“玉豬龍”考古發掘出土的共有8件,史前遺址4件,分別為牛河梁遺址3件,姜家梁遺址1件;晚期遺址4件,分別為陜西韓城梁帶村1件④,三門峽虢國墓地1件⑤,秦代鳳翔南指揮鎮3號秦墓出土1件⑥,天津清代墓地出土1件⑦; 收集、征集館藏玉豬龍或者玉豬龍首有25件⑧;玦形鳥首龍1件。其形制以玦體成形,一端做出首部而成,因其端部短立耳,圓睛,吻部有多道皺紋,個別有鼻孔,暗合豬首形,故名玉豬龍⑨。也有學者稱之為獸面玦形玉飾⑩,又稱為獸形玉或玉雕龍。

關于玉豬龍的原型,孫守道和郭大順認為其起源于原始文明和原始農業,豬與原始農業關系最為密切,龍首形象最初來源于豬首。支持這種觀點的人很多,但是對于豬首的象征意義有不同見解,認為玉龍是由豬演變而來,是作為“地母”象征出現的,故名玉豬龍或者玉雕豬龍,或認為似熊命名為玉雕熊龍,或依據構形與玉玦相似,故曰玦形龍。俄國學者C.B.阿爾金與B.B.科爾帕科夫合作進行研究,認為這些制品是昆蟲科鰓角金龜子、葉蜂和步行蟲幼蟲期的變態藝術形象。中國學者孫機利用“兩重考證法”對玉豬龍形象進行了考證,總結其原型為蠐螬,并指出主要是指金龜子的幼蟲。但是把玉豬龍形象簡單與蠐螬等同,一方面忽視了其藝術造型的零件構成,其似封閉的玦形口,無疑是來源于興隆洼文化玉玦;另外一個方面,玉豬龍解釋為蠐螬,無法解釋“蠐螬”作為害蟲在中國文化史上的尷尬地位。

也有一些學者根據蠶、龍的字源學和蠶的發育變態情況,認為龍蠶同源,可謂比較有創意,但中間論證環節推理過多,基本沒有使用考古學材料使該文可靠性降低。趙賓福指出獸面形玉玦是由玉玦轉化過來的。 林梅村根據先秦文獻記載的“禔類禔馬”和先秦時期北方草原的“雙馬神崇拜”,認為玉豬龍的形象為馬。也有學者指出玉豬龍是綜合多種動物形象而形成的一種藝術形象。王蘊智先生從字形演變中區分了“羸”和“龍”之間不同的來源,并總結“羸”字的甲骨文寫法,“多雙鉤其卷尾,呈鱗節狀的身軀,突出其張開的吻部”,其意指吉祥之物,闡釋羸為螭,把羸起源歸于紅山文化“玉豬龍”,也為本文論證增添了新的視角。

本文主要從紅山玉器出發,對紅山玉豬龍、獸面紋玉璋、玉蠶蛹進行圖像學、發生學的研究。

一、相關出土玉器特征的觀察

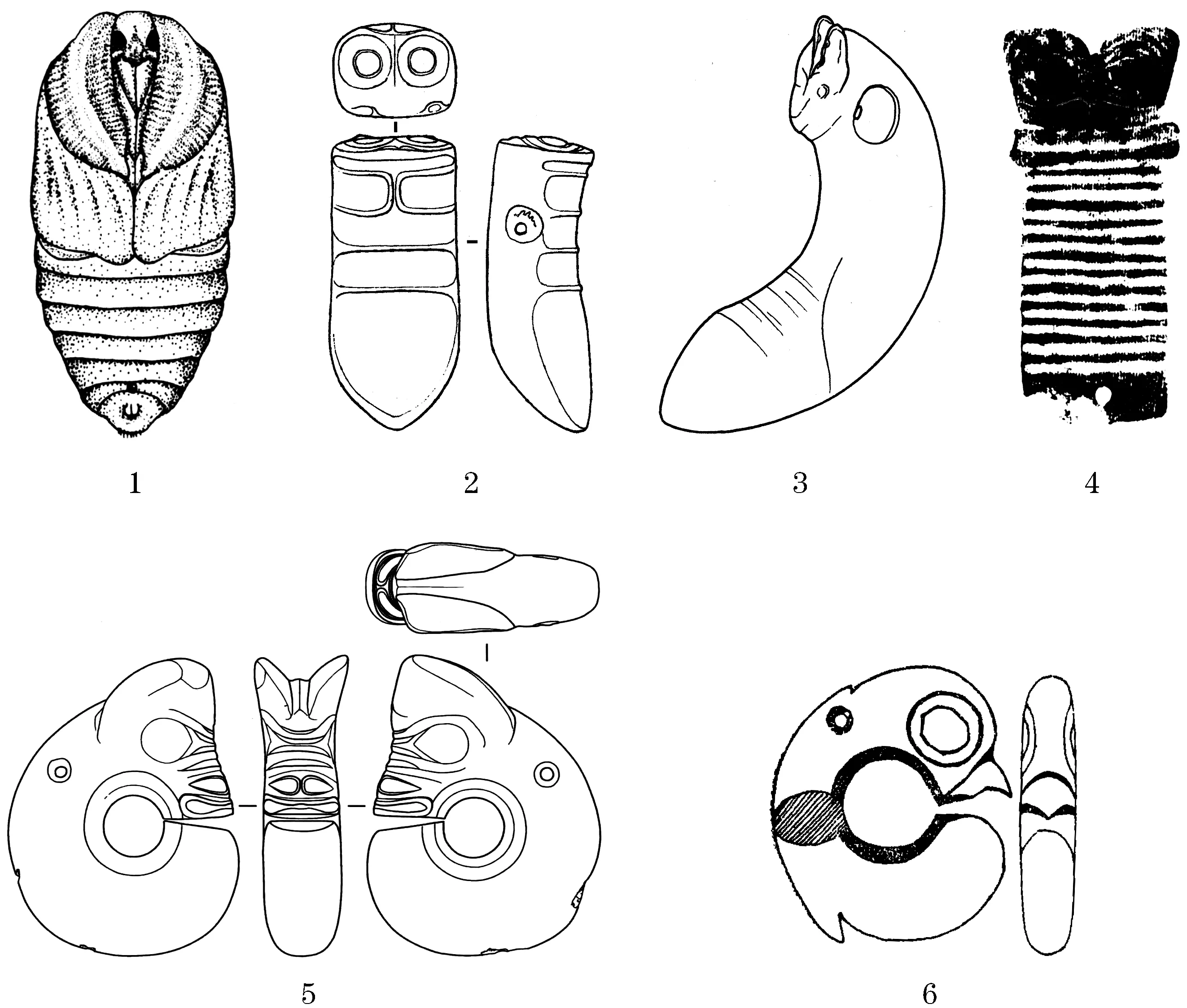

1.紅山文化“玉蠶蛹”特征

紅山文化共出土玉蠶蛹有那斯臺遺址4件,其余為調查所得。郭大順先生對出土玉蠶蛹作了詳細的描述和考證,推斷為玉蠶蛹。可分為兩型,一種圓柱狀,尾端向背部翹起,腹部對穿一孔;另一種稍大,頭部一穿孔直透尾端,腰部有一橫向鉆孔。其圖式組合為觸角構成為八字形陰線紋,眼睛為陰線雕出雙圓眼,嘴巴為弧度雙弦紋,器身下側為竹節紋。“兩件的頭部上側一邊,都可以刻出兩個觸角,此觸角短小如圓突尖,卻明確無誤,他們左右對稱,高度相等,雖甚短小,琢磨工藝卻很有難度,顯然特意而為。如以觸角的一側為上,可見頭部端面上以陰線雕出的雙圓眼,其位置在端面略向下側一方,以下有一個微張似作吐物狀的嘴巴,身軀則不是向上翹起,而是向下彎曲,這樣身體所飾的竹節紋恰在身體的下方。這一體態特征,如有觸角和身軀彎曲向下都是蠶蛹的特征,而非蟬及蟬蛹的特征。此器又一特征,是在身體下方第二個竹節內的特意淺雕出對稱的一對回字形紋,如與蠶蛹比較,蠶蛹近于長橢圓形的雙翅就是貼到身體下部的,而且身體前部的分節掩蔽,只有后三節可以看到。這正與那斯臺遺址出土相近,及此器身體下方第二節內的對稱回字形紋是表現蠶蛹翼翅的,雙翅的下邊正好還有三個節。”與蠶蛹標本進行比較,由此確認那斯臺遺址出土玉器標本是蠶蛹,非蟬與蟬蛹(圖一,1、2)。

遼寧后紅山文化遺址出土的滑石蟲形飾VT1④∶4可明確地定為蛹形飾,它有一對剛生出的小翅膀,器身分節,應定為蠶蛾或是未展翅的蠶蛾。該遺址同出還有竹節形飾(采∶78)、蟬形飾(ⅡT1④∶59)均應定為兩件蠶飾,屬于后洼遺址下層。

目前史前確認為出土玉石蠶、陶蠶或者蠶紋飾、絲制品遺存的遺址有浙江寧波河姆渡遺址、山西芮城西王村遺址、遼西后洼遺址、遼寧沙鍋屯大理石質地的“玉蠶”、河南淅川下王崗遺址、河北正定南楊莊遺址、甘肅臨洮馮家坪遺址、安徽蚌埠雙墩遺址、賈湖遺址、錢山漾遺址、甘肅齊家遺址、青臺遺址等。

2.獸面玉璋形器

紅山文化出土獸面玉璋形器已知5件,均為采集。其共同特征是長體板狀;頂端兩耳如分叉狀,上端做成獸面形,兩大耳外凸,眼睛周圍隨形琢出多道皺紋,用陰線刻出鼻部,嘴部大而突出;中有橫隔。下端長身飾多道竹節紋。有學者認為這種器物是玦形玉豬龍的正面形象。

上海博物館館藏玉蠶蛹既具備蠶蛹體端分節的形態,也具備了玉豬龍的頭部特征,“玉質呈黃色,間紅褐色,圓雕成圓弧的蠶蛹形,頭部琢出雙眼,雙(豎)耳,背部分出兩翼,腹部刻出皮紋,頸部穿孔”。其皮紋與竹節紋同構,整體略弧,既具有玉蠶蛹的形態又具有獸面玉璋形器的形態(圖一,3)。

同樣造型的還有紅山文化玉獸首,出自牛河梁二號地點M21,僅1件,器體扁平,略呈三角形,雙耳較大,均成圓尖形,雙目和鼻孔均用一對圓孔表示,眉際、鼻、嘴巴均用陰弧線括出輪廓,嘴部與耳部形成折,下頜呈三角形圓尖狀緩收中部并排兩孔,其圖式組合為整體形狀呈三角形,減低做出雙豎耳,眼睛呈圓形穿孔,鼻孔為雙弧陰線,鼻孔圓形穿孔,嘴部突出,橫陰弧線區分出嘴部。下部呈三角形緩收。

據此,可以看到紅山玉蠶和獸面玉璋形器之間逐漸藝術變形的演變關系。圖像發生學的描述與孫機先生的蠐螬演變形態基本一致。孫機先生論證說,玉蠶為蠐螬時,引用了三門峽上村嶺虢國西周墓地出土的玉蠶作為例證,“三門峽上村嶺2006年西周大墓所出土還發現了更原始的取象于都象之蠐螬的玉件,簡報說是玉蠶,但他的形狀和蠶幾乎沒有多少共同點,反倒和圖四所舉之蟲肖似”。

圖一 蠶蛹、玉蠶蛹、玉獸面形器與玉豬

3.紅山玉豬龍

紅山玉龍整體形制可以分為玦形和C字形。朱乃誠先生指出C字形玉龍和玦形玉豬龍之間并無形態上的演變關系。并根據紋飾特征和演變特點把玦形玉豬龍分為三型十式,二、三型玉飾是由一型玉飾演變而來的,但玉器生產和加工是一個離心過程或者遵循減法規則,其特點是生產過程中的失誤無法彌補,因此在玉石器生產過程中很少可以看到有制式化的標準產品大量出現,不同的形制可能不一定就是原始人類刻意加工的不同形式。

玦形玉豬龍一般為形體卷曲如玦狀,首部較大,以一對豎立肥大的耳朵作為其首部輪廓線,并以減地手法刻畫雙眼、鼻、嘴及其紋飾,收尾相對(圖一,5)。其細部差異主要表現在頭部占整個獸面玉器的比例和形制變化、眼、鼻、嘴的造型差異、首尾相對的玦開口狀況及其吻部和尾部形制的區別等方面,而在擬標準化生產的手工藝品中,產品與標準化圖式之間的差異是經常發生的,故這些“玉豬龍”與標準化圖式間差異的意義還需要更多的材料來進行驗證。有學者指出,這種圖式的差異可能與以河磨玉為主體的選料有關。根據造型的差異把其分為獸首玦形龍和鳥首玦形龍(圖一,6)。

二、造型及紋飾的圖式觀察

有學者研究指出,圖像和對象的表征系統及聯系策略是有所依據。這種表征系統和聯系策略的依據依賴于教導。所以人們不會任意地組成詞句,也不會任意地組合形狀以構成圖案,因為藝術和語言都有基礎性原則或語法及風格規則。不同區域的紋飾的生成規則是相同的,圖案的分類是以表面的占位符號位為基礎的,而不是以深層生成規則為基礎的。對考古學資料的闡釋,牽扯到物質與符號實踐復雜互動進而形成對文化之集體理解問題,考古闡釋的根本任務就變成了澄清符號表達方式,揭示古人可能擁有的諸種世界。

圖式是指標準化、簡單化的基本圖形,創作者利用這些簡圖調整修整,最終創作出格式復雜的圖形,而構圖零件是指組構母體的各式造型單元和紋飾單元,而這些單元必須具有制式化的風格,足以進行風格分析。美術的填充理論認為,(美術)多數作品皆以創作者熟悉慣用的單元調整組合而成,很多并無相似之處的設計圖稿,實際上都是有相同的單元組構而成;在玉器研究中,將其母體零件拆解,區分為制式化的造型零件和紋飾零件,并確認制式化零件的來源和年代,打破各種器物的界限,判斷玉器母體造型和紋飾之間的形式設計衍變。

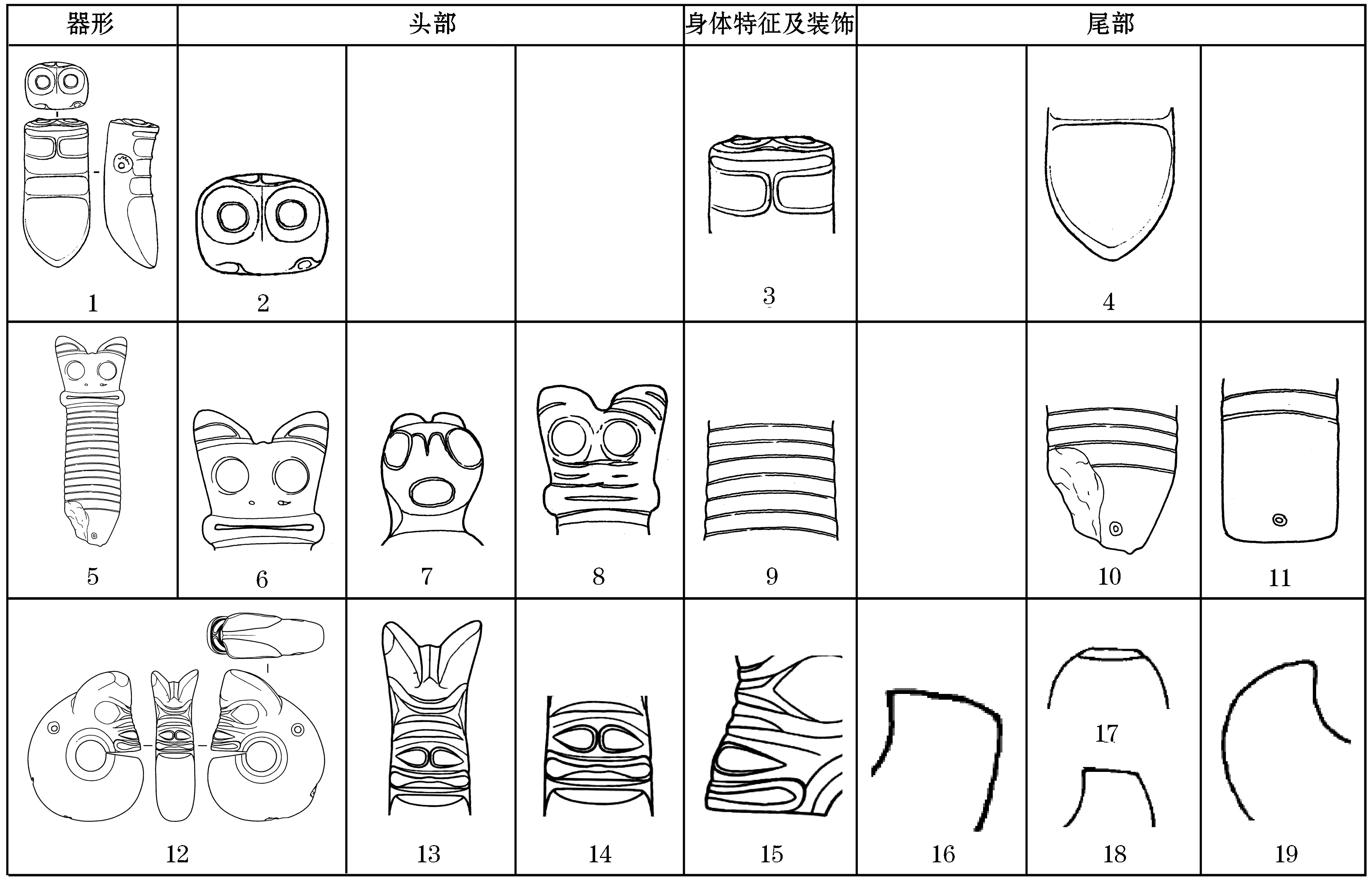

從“發生學”角度來看,玉豬龍、玉蠶、獸面玉璋形器不僅在母體造型和紋飾之間存在關聯,更有一以貫之的設計邏輯,簡析如下(圖二)。

玉蠶的造型零件有頭部、回字紋的軀干、竹節形皮紋的尾部(圖二,1);頭部特征為橢圓形造型、八字形觸角、陰刻圓眼(圖二,2);軀干特征為竹節形皮紋和回字形紋(圖二,3);尾部內勾,尾端尖底、圓鈍(圖二,4);這些出土玉蠶造型遵循形以料的原則進行設計,應為原生形器物。

獸面玉璋形器的造型和紋飾零件也分別有頭部、軀干、尾部(圖二,5)。頭部特征為耳尖或圓鈍、吻部方形或圓鈍、圓眼(圖二,6~8);軀干特征有圓形、方形、弧形(圖二,9)、尾部特征為尾部圓鈍或尖底(圖二,10、11)、竹節形皮紋(圖二,5、9)。“將圓雕豬龍的正面與丫形器(即本文所指的獸面玉璋形器)的獸面進行比較,兩者在眼耳鼻口的處理及表現方面極為近似,可知丫字形器上的獸面紋應是圓雕豬龍在平面上的表現形式。”設計原則是“形以料”,也是原生形玉器。

圖二 紅山文化玉蠶、玉獸面形器、玉豬龍的構圖零件

1~4. 玉蠶蛹(內蒙古巴林右旗那斯臺遺址采集) 5、6、8~10. 獸面紋璋形玉器(遼寧文物總店藏) 7. 葫蘆形玉獸(天津博物館館藏) 11. 獸面紋璋形玉器(阜新福興地鎮采集) 12~15. 玦形玉豬龍(牛河梁N16M14:3) 16~19. 玉豬龍尾部特征(其中16下洼遺址,17、18那斯臺遺址,19遼西出土)

玦形玉豬龍的造型零件有玦形身軀(圖二,12),耳部為尖耳或平耳(圖二,13),褶皺吻部(圖二,14),橫向鼻孔(圖二,13、14),尾部特征為方(圖二,18)、圓(圖二,17)、尖(圖二,19)。其設計規則基本為“料以形”,為原生形玉雕。也有部分玉雕豬龍首為改制器物,如《紅山文化玉器鑒賞》公布的玉雕龍首,玦體部分殘,僅存龍首,被改制成短榫卯結構,為次生形玉器。

玦形鳥首龍的造型零件有玦形身軀、尖嘴、雙陰線減底的圓眼、尖尾、后尾等(頭部似鳥,體卷曲如環,額頭隆起,雙陰線減低的圓眼。喙部突出,尾端圓弧狀,外伸翅尖,通體拋光。鳥形龍雖不是玉蠶,但可見玉玦形器物是紅山人成熟常用的構圖方式(圖一,6)。有學者認為在早期玉器設計中基本存在局部抽象和圖案化兩個主要發展方向。玉蠶構圖簡單,頭部常有八字形觸角,其眼睛常用圓眼表示,竹節形皮紋、尾部或尖底或圓鈍。獸面玉璋形器整體造型則微曲或直,在腹部保存玉蠶腹部分節特征,而頭部已經開始顯著圖案化,并進行了夸張的表達。玉蠶與獸面玉璋形器構圖方式基本一致。故玉蠶與獸面玉璋形器基本異形同構,尤其是上海博物館館藏玉蠶蛹既具備蠶蛹的形態,也具備了玉豬龍的頭部特征,為玉蠶和獸面玉璋形器異形同構提供了外在的物質邏輯。

獸面玉璋形器被很多學者認為玉豬龍正面形象。他們的褶皺吻部如蠶吐絲狀設計。他們之間的演變應該是按“形以料”的規則進行設計而造成的。三門峽虢國墓地博物館館藏一件龍、鳥一體的玉器,頭部為龍首,身體微曲,腹部分節,為本文提供一個佐證,該證據可能是玉蠶崇拜的最后遺孑了,正如“蠶為龍精,月直大火,則浴其種”。

玉蠶、獸面紋玉璋、玉豬龍不同的形象設計,將同一種造型以不同方式表現出來,顯示出紅山文化玉工既有能力將相同的獸面紋飾設計在不同的類型上,還能讓它們根據玉器生產的特點,依據圓雕,平面和環形器的特性,展示不同的風格。故紅山文化玉蠶、獸面玉璋形器、“玉豬龍”均為“蠶”的變態發育歷程形象記錄。

三、結語

從紅山文化出土的玉蠶、獸面玉璋形器、玦形玉豬龍的造型、構圖、表現手法進行分析,認為獸面玉璋形器、玦形玉豬龍均為“蠶”的變態形象記錄。 這些造型之間互相詮釋、圖解和修飾,經由局部演繹和圖案化,其形象越來越夸張,瑰麗,從而起到震撼、敬畏的效果。因此,玉蠶、獸面形玉璋、玉豬龍他們之間的關系乃是異形同構,所以玦形玉豬龍的原型之一應為史前蠶類遺存的變態象征記錄。

史前蠶類相關遺存的新發現對深入理解紅山文化玉器若干造型問題,尤其是玉豬龍的造型來源有非常大的助益。玦形龍從其玦形主體構圖、動物性頭像設計來看既有自興隆洼文化玉玦的本地傳統,也有新的文化創新設計。在紅山文化“惟玉為葬”的傳統中形成了對蠶的崇拜和玉崇拜的早期結合,而紅山文化玦形玉龍通過陶寺文化向中原傳播,從而形成了三代特有的龍文化精神基質。并演變成東方特有的絲綢文化象征。當然,中國文化龍的原型來源,非止一端,例如濮陽西水坡,有學者論證西水坡“龍”是中國漢代以后龍文化的淵源。

本文的發現為先秦時期桑蠶文化尤其蠶崇拜提供新的視角,也是絲綢之路重要起點。紅山文化可以說是蠶崇拜的重要源泉。“蠶桑文化”、“絲綢文明”是中國人民對世界的重大創造和發明,是全世界人民的重要文化遺產。

注 釋:

① 張江凱、魏峻:《新石器時代考古》,文物出版社2004年,第184頁。

② 郭大順:《遼西古文化的新認識》,《慶祝蘇秉琦考古五十五年論文集》,文物出版社1989年。

③ 中國社會科學院考古研究所編著:《中國考古學·新石器時代卷》,中國社會科學出版社2010年,第344頁。

④ 陜西省考古研究所、渭南市文物保護考古研究所、韓城市文物旅游局:《陜西韓城梁帶村遺址M26發掘簡報》,《文物》2008年第1期,第16頁。

⑤ 秦曙光、姜濤:《虢國墓地出土玉器概況及所處紅山文化玉器》,臺灣大學理學院地質科學系印行,2001年。

⑥ 劉云輝主編:《中國出土玉器全集·14陜西》,科學出版社2005年,圖版25。

⑧ 付維鴿:《紅山文化“玉豬龍”考析》,蘭州大學碩士畢業論文2014年,第5~20頁;郭大順、洪殿旭編著:《紅山文化玉器鑒賞》,在郭著中在美國西雅圖博物館和賽克勒藝術博物館的2件沒有統計。

⑨ 郭大順、洪殿旭:《紅山文化玉器鑒賞》。

〔責任編輯、校對 田索菲〕

崔天興,男,1982年生,鄭州大學歷史學院講師,研究方向史前考古,郵編 450001。

K871.13

A

1001-0483(2016)03-0054-06

華北平原新舊石器過渡時期的石器工業和人類行為(項目編號(20110491006);國家社科基金青年項目北京東胡林遺址出土石器的微痕分析(批準號2011CNK002)。