周有光:智慧之光,啟蒙之光

文|解璽璋

周有光:智慧之光,啟蒙之光

文|解璽璋

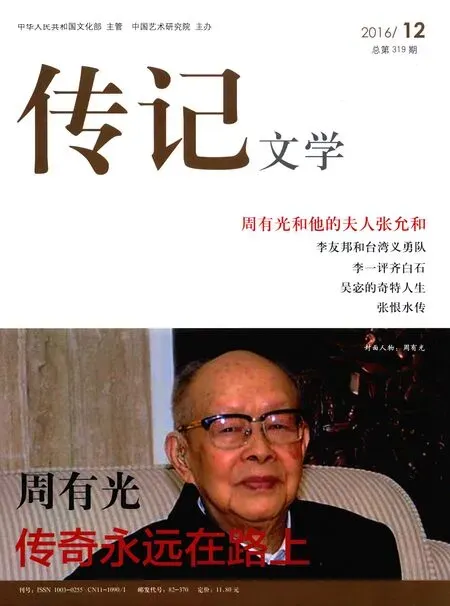

周有光先生今年111歲了。他生于清末光緒三十二年(1906),一生經(jīng)歷了中國近現(xiàn)代歷史的四個時期:晚清、北洋、國民政府、中華人民共和國。周先生生于常州,夫人張允和為著名“合肥四姐妹”中的二姐,與昆曲名家顧傳玠、作家沈從文、漢學(xué)家傅漢思是連襟。2015年6月,張家最小的妹妹張充和在美國辭世,享年102歲。如今,四個傳奇家庭中這一輩存世的,僅剩周有光先生一人了。

我認(rèn)識周有光先生已是很晚了。二十多年前讀過他的《語文閑談》,覺得很有意思,卻沒記住作者的大名。近幾年讀了幾本他的新書,又常常在一些場合聽到他的消息,漸漸地對他多了一些了解。2010年7月15日,周先生在新浪開了博客,我當(dāng)天便寫了一篇祝賀的短文,表達(dá)自己的敬慕之情。對我來說,讀周先生的博文是一件賞心悅目的事,就像聽一位慈祥的老爺爺在聊家常,如逢春雨,如沐春風(fēng),潤物無聲,卻又沁人心脾。悠長的歲月在他身上已經(jīng)演化為人生的智慧,點(diǎn)點(diǎn)滴滴、尋常之事,都能透視出對人心幽微的觀照。比如他說:“我不發(fā)愁,發(fā)愁沒有用處。我遇到過許多困難,已經(jīng)有經(jīng)驗了,覺得塞翁失馬,焉知非福,不要慌。”最后這三個字,對生活在當(dāng)今之世的我們來說,實(shí)在是太重要了。在這個浮躁而難得安穩(wěn)的時代,要做到遇事不慌而平心靜氣,實(shí)在不是一件容易的事。

這正是得道高人與凡夫俗子最主要的差別所在。這里所謂得道,其實(shí)是生活之道,而非道學(xué)之道。許多人或以為,得道之人的生命境界一定較常人更灑脫、更超脫吧,其實(shí)不然。他們也是普普通通的常人,因為生活中有了種種難以克服的困境,才思解脫之道。坦白地說,這點(diǎn)“自知之明”才是得道之人所以得道的根本,是他們從生活入手、參透人心的結(jié)果。我從周先生的博文中便深深地體會到了這一點(diǎn)。人們總以為,博客是個是非之地、喧鬧之地、欲望之地,紅塵滾滾,亂象紛呈。不過,一旦我們與周先生的博客相遇,這種偏見恐怕是要被改變的。

不久后,我竟有了一個拜訪周先生的機(jī)會。這要感謝老朋友葉芳女士。她是《周有光文集》的責(zé)任編輯,經(jīng)常出入周家,是周家的常客。我便求她帶我去見周先生,她答應(yīng)試一試。很快,她就把行程安排好了。周先生的住處是一座老式單元樓房,三居室,一間做臥室,一間做書房,還有一間是保姆的居室。客廳放一張餐桌,看上去就滿了,來的客人都引到他的書房坐。書房也就十來米,絕不能算大,陳設(shè)簡單而實(shí)用,窗前放一張書桌,靠墻立兩個書柜,對面是雙人沙發(fā),大概是為他休息所備,客人來了,也坐一坐。桌上擺著電腦,我們進(jìn)來,他把目光從屏幕上移開,招呼我們坐下。

老人家平和而親切,始終微笑著,極愛聊,也極善聊,從國際上剛剛發(fā)生的新聞,到網(wǎng)友之間熱烈爭論的問題,他都貢獻(xiàn)了自己的看法,讓我們非常受益。我們有點(diǎn)貪得無厭,不斷把想到的問題拋給他,他看上去興致很高,總是笑瞇瞇地回答我們的問題。他的談話和他的文章一樣,簡潔明確,平易好懂,不繞彎子,不兜圈子,或多或少都能給人一些啟發(fā)。我們本不想打擾老人家太久,但看他談興正濃,我們也樂得多得些教益,結(jié)果竟坐了一個多小時。

讀老人家的書,又聽他講話,深感其中有個核心的主題,即如何認(rèn)識中國與世界。他提出,要以“全球化時代的世界觀”為出發(fā)點(diǎn),“重新審視”世界和中國的歷史和文化。他表示,即使再苦再難,也“要把我們國家導(dǎo)向正道,成為現(xiàn)代化國家”;而“建設(shè)現(xiàn)代化國家,正道就是民主之道”,這與鄧小平所說“沒有民主就沒有社會主義現(xiàn)代化”,是完全一致的。其實(shí),如何認(rèn)識中國與世界并非新問題,至少在最近這150年內(nèi),一直都是備受關(guān)注的熱門話題。最初是在西方列強(qiáng)的干涉之下,被迫把目光投向西方,睜開眼睛看世界,卻也不乏中國學(xué)者從自身內(nèi)在需求中發(fā)展出來的對西方文明的探索。這里有一條十分清晰的中國學(xué)者的精神進(jìn)路,在這條路上,走著林則徐、魏源、龔自珍、馮桂芬、曾國藩、李鴻章、張之洞、康有為、梁啟超、嚴(yán)復(fù)、孫中山等一系列探索中國富強(qiáng)、進(jìn)步之道的前驅(qū)和先賢。他們最初看到的只是西方的船堅炮利,因而提出“師夷長技以制夷”的主張,繼而摸索并逐漸理解到,軍事技術(shù)的進(jìn)步是不能與整個西方工業(yè)體系的優(yōu)越相分離的,因而,他們希望學(xué)習(xí)西方的生產(chǎn)經(jīng)營方式,但不動搖中國文化傳統(tǒng)的根基。馮桂芬在他的《校邠廬抗議》一書中就曾提出,“以中國之倫常名教為原本,輔以諸國富強(qiáng)之術(shù)”,主張“采西學(xué)”“制洋器”,后經(jīng)張之洞在《勸學(xué)篇》中的總結(jié)概括,提出“中學(xué)為體,西學(xué)為用”這八個字作為他們的主張。這種思想觀念直接導(dǎo)致曾國藩、李鴻章、張之洞等人以極大的熱情發(fā)動并領(lǐng)導(dǎo)了“洋務(wù)運(yùn)動”,在工商業(yè)以及相關(guān)的教育、郵政、鐵路運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域取得了很大成績,清政府的經(jīng)濟(jì)甚至一度呈現(xiàn)出回光返照式的繁榮景象。

但是,光緒二十年(1894)的甲午一戰(zhàn),打碎了他們的“中興”迷夢。以康梁為代表的新一代改革者認(rèn)識到,西方和新興的日本之所以不可戰(zhàn)勝,顯然不是軍事技術(shù)問題,甚至超出了與之相關(guān)的工業(yè)體系和商業(yè)流通的問題,其中很可能包含著西方社會整個政治制度、社會結(jié)構(gòu)和司法體系方面的因素,以及背后所支撐的思想觀念、價值原則和精神信仰。因此,康梁以及嚴(yán)復(fù)、黃遵憲等啟蒙思想家從一開始就對洋務(wù)派這種體用二分的觀點(diǎn)持批評態(tài)度,主張帝國體制必須全面改革,任何局部改革都對“自強(qiáng)”無補(bǔ),甚至容易使人產(chǎn)生幻覺。固然,戊戌變法最終失敗了,但作為一次思想啟蒙運(yùn)動,它的影響是十分深遠(yuǎn)的。流亡海外的梁啟超寫出著名的《新民說》,進(jìn)一步深化了對于中西兩種文化的認(rèn)識,他說:“今日不欲強(qiáng)吾國則已,欲強(qiáng)吾國,不可不博考各國民族所以自立之道,匯擇其長者而取之,以補(bǔ)我之所未及。”多年后,胡適談起他讀《新民說》的感受,認(rèn)為梁氏最大的貢獻(xiàn),就“在于指出中國民族缺乏西洋民族的許多美德”,他因此大為感慨:“《新民說》諸篇給我開辟了一個新世界,使我徹底相信中國之外還有很高等的民族、很高等的文化。”而且要用西洋的文明“改造中國的民族,要把這老大的病夫民族改造成一個新鮮活潑的民族”。梁氏以及后繼者對自由、民主、共和的追求,直至“五四”前后新文化人對科學(xué)、民主的呼喚,都表現(xiàn)為百余年來中國進(jìn)步知識分子努力要把中國引向近代化、現(xiàn)代化目標(biāo)的訴求。這才是順應(yīng)歷史潮流的進(jìn)步力量。

老人家對近現(xiàn)代歷史的梳理,其意旨在說明,閉關(guān)鎖國、夜郎自大、一葉障目、不見泰山,均非國家之福,也很難使國家富強(qiáng),是不可取的。他在20世紀(jì)80年代提出的這個問題,并非沒有現(xiàn)實(shí)針對性。盡管改革開放、思想解放是當(dāng)時的大勢所趨,但總還有一些聲音以一種虛張聲勢的自我認(rèn)同拒絕接納或排斥世界其他民族的文化。持這種觀點(diǎn)的人以為,擺脫了西方的影響,中國可以找到一條只屬于自己的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的路徑,這其實(shí)是一種自欺欺人的看法。事實(shí)上,特殊正是作為普遍的對應(yīng)物而存在的,且不說相對主義也是西方文化的一部分,西方的人類學(xué)家、漢學(xué)家就是靠非西方民族的特殊性來證實(shí)自己的普遍性的,僅就二者的關(guān)系而言,普遍性與特殊性恰恰構(gòu)成了一種既對立又互相依存的矛盾,普遍性的存在是靠特殊性的存在來證實(shí)的。所以,承認(rèn)并尋找特殊性往往是普遍性提出的需要,或者說,是滿足了普遍性的需要。

近些年來,這種情緒更進(jìn)一步發(fā)展為一種民族主義思潮,社會上發(fā)生的許多極端排外事件,應(yīng)該都與這種思潮有關(guān),而這也正是老人家所擔(dān)憂的。令人不安的是,歷史進(jìn)步到百余年后的今天,晚清以來的“中學(xué)為體,西學(xué)為用”竟然仍被一些人奉為抵御西方影響的法寶。似乎經(jīng)濟(jì)、技術(shù)是無害的,都可以拿來盡情地享用,而思想、信仰、價值觀卻只能固守中國固有的(其實(shí)未必如此)。這種體用二分的思想方法,其實(shí)也是從西方來的。如果是中國固有的思想方法,是不會說“用”中沒有“體”,或與“體”無關(guān)的;也不能說“體”中沒有“用”,將“體”高懸于“用”之上的。實(shí)際上,“體”和“用”是你中有我、我中有你,密不可分的。很多時候它們甚至?xí)ハ噢D(zhuǎn)換,“體”可能變?yōu)椤坝谩保坝谩币部赡茏優(yōu)椤绑w”,一點(diǎn)也不奇怪。經(jīng)濟(jì)制度就不用說了,像手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用,你能說只是“用”嗎?即使像肯德基、麥當(dāng)勞這樣的快餐,對80后、90后的影響,也不會僅限于口味,其中自然會滲透著生活觀念、價值觀念,在潛移默化中影響一代甚至幾代人的思想和行為。指出這一點(diǎn)是想說明,世界文明已經(jīng)走到“國際現(xiàn)代文化”這一步,有些人故意裝作看不見,刻意地圍追堵截,往往也是徒勞的。周先生就是一個走在世界發(fā)展前沿的人,他并不排斥傳統(tǒng)文化,更不是文化虛無主義者,他提出中國要融入世界,這個世界也有中國文化所作的貢獻(xiàn),而并非全盤西化。這里恰如當(dāng)年梁啟超歐游歸來所說的:“我們因此反省自己從前的缺點(diǎn),振奮自己往后的精神,循著這條大路,把國家挽救建設(shè)起來,決非難事。我們的責(zé)任這樣就算盡了嗎?我以為還不止于此。人生最大的目的,是要向人類全體有所貢獻(xiàn),為什么呢?因為人類全體才是‘自我’的極量,我要發(fā)展‘自我’,就須向這條路努力前進(jìn)。”他具體解釋了“我們的責(zé)任”,認(rèn)為應(yīng)該“是拿西洋的文明來擴(kuò)充我的文明,又拿我的文明去補(bǔ)助西洋的文明,叫他們化合起來成一種新文明”。

這里便有一個從什么角度認(rèn)識中國與世界的問題。周先生是主張要從世界的角度看中國的,要有世界眼光,這樣才能看清世界,也看清中國。當(dāng)然,也有主張從中國的角度看中國的,他們擔(dān)心,用世界的眼光看中國,會跌入西方妖魔化中國、或誤讀中國的陷阱。其實(shí)這也是一些西方漢學(xué)家的觀點(diǎn),他們反對將西方的歷史進(jìn)程與價值標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)加給中國歷史,中國人可以用自己的語言講述自己的歷史。這自然是很好的建議,而中國的歷史學(xué)家并不是不想用自己的范疇和認(rèn)識來描述自己的歷史,但這在19世紀(jì)中葉以后幾乎已經(jīng)不可能了,無論他們?nèi)绾闻Γ瑫鴮懗鰜淼臍v史也不可能是中國自己的歷史。說起來,這種歷史觀其實(shí)是由中國近代以來老是挨打的現(xiàn)實(shí)催生出來的民族情緒與追求平衡心態(tài)和政治平等的一枚苦果。按照周先生的說法,這里還有一個由近幾十年社會政治環(huán)境所形成的“潛在慣性”。而所謂“潛在慣性”,即對西方的偏見和不信任。周先生提醒我們要警惕這種“潛在慣性”的危害。他告訴我們,近現(xiàn)代以來的文化發(fā)展趨勢,恰恰是文化的融合,而非文化的分裂。他在一些文章中反復(fù)強(qiáng)調(diào),我們正處在這樣一個時代,不同的國家、不同的民族、不同的地區(qū),雖然各自的傳統(tǒng)文化依然存在,但是,隨著全球化時代的到來,地球縮小成為地球村,各地文化便有了更多相互接觸的機(jī)會,它們相互碰撞、相互吸收,其中具有普遍價值的部分,經(jīng)過融合,最終形成了不分民族、不分國家、不分階級、不分地區(qū)的“國際現(xiàn)代文化”。其特征則表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)一體化(共同市場)、政治民主化、文化多元化。在這里,我們看到了人類文明“共創(chuàng)、共有、共享”的世界潮流,這個潮流奔騰向前,是不可阻擋的,我們只能順應(yīng)這個潮流,不能逆潮流而動,正所謂順之者昌,逆之者亡。周先生還提醒我們,中國的視野不能只局限于“四海之內(nèi)”,更要兼顧“四海之外”,要主動融入世界,自我孤立是沒有出路的。

責(zé)任編輯/胡仰曦