古為今用 借古開今——書畫收藏與創新漫談

□徐建融

?

古為今用 借古開今——書畫收藏與創新漫談

□徐建融

Making the Past Serves the Present

Xu Jianrong

Talking about Calligraphy and Painting Collection and Innovation.

清乾隆 白玉雕仙童捧壽匜

習近平總書記2014年10月15日“在文藝工作座談會上的講話”中指出:“我們要堅守中華文化立場,傳承中華文化基因,展現中華審美風范……‘以古人之規矩,開自己之生面’,實現中華文化的創造性轉化和創新性發展。”

梳理自魏晉以降千百年來的中國書畫收藏史,足以證明,當收藏被用于“以古人之規矩,開自己之生面”,則書畫的傳統得以實現創造性轉化和創新性發展;當收藏不用于“以古人之規矩,開自己之生面”,則書畫的傳統就難以實現創造性轉化和創新性發展。

從顧愷之的《畫評》和謝赫的《古畫品錄》,對公私藏品的鑒賞品藻,可以看出,身為畫家的他們決不是為收藏而鑒賞,而是通過對藏品的鑒賞評定優劣,辨明理法,從而揚棄、吸收,用于自己創作時的借鑒。《畫評》中,顧愷之對衛協、戴逵等前輩畫跡的分析,具體而微,言辭褒貶抑揚之間,無不有助于畫家創作的可操性。他本是衛協的學生,“古畫皆略,至協始精”,而到了顧愷之,更達到“蒼生以來,未之有也”,可見他正是從公私收藏的前賢畫跡中借古開今,完成了創造性的轉化和創新性的發展。謝赫的《古畫品錄》,其本人的創作雖成就平平,但他提出著名的“六法論”,卻對當時后世的繪畫創作產生了“萬古不移”的影響力。所謂“六法”,以當時的繪畫創作以粉本小樣為依據作按圖施工的事實,總結出具體的操作程序:當實際的創作,畫中的形像大于粉本中的形象,如大幅面的壁畫,則用放大的辦法“轉移”到壁面上,是為“傳移”;當實際的創作,畫中的形象等于粉本中的形象,如手卷之類,則用拷貝的辦法“摹寫”到絹或紙上去,亦即顧愷之所說的“以素摹素,當正掩二素,任其自正,而下鎮使莫動”。是謂“傳移模寫”。粉本的形象多為一行隊列的橫向展開,而實際的創作往往將人物作上下三四層排列,這就需要在構圖上重新調整,如《八十七神仙卷》之與永樂宮壁畫《朝元圖》、手卷《蓮社圖》之與立軸《蓮社圖》。是謂“經營位置”。粉本的形象基本上是概念化、類型化的,個性的刻畫不夠深刻生動,這就需要結合現實生活中相應的真人以生動之,如“天子即如來”,“菩薩如宮娃”之類。是謂“應物象形”。粉本的形象線描,主要在于準確地勾出其輪廓,對于自身的表現力則容有不足,而正式的創作則需要以粗細長短、輕重快慢的用筆來表現或如春蠶吐絲、或如吳帶當風、或如曹衣出水的節奏骨氣。是謂“骨法用筆”。粉本多為白描而不施色彩,正式的創作則必須上彩,其依據何在呢?不少粉本上,多有色彩的標記,如衣服用“工”(紅)、褲子用“六”(綠)等等,畫家創作時便按照粉本的色彩分類標記涂染色彩。是謂“隨類賦彩”。這五條全部做到、做好了,這件創作便達到“氣韻生動”。可見中國畫的“六法”論,正是謝氏從公私收藏品的鑒賞中總結出來的,而決非從《周易》、佛經、文論、詩品中總結出來的。

華巖 松鶴圖

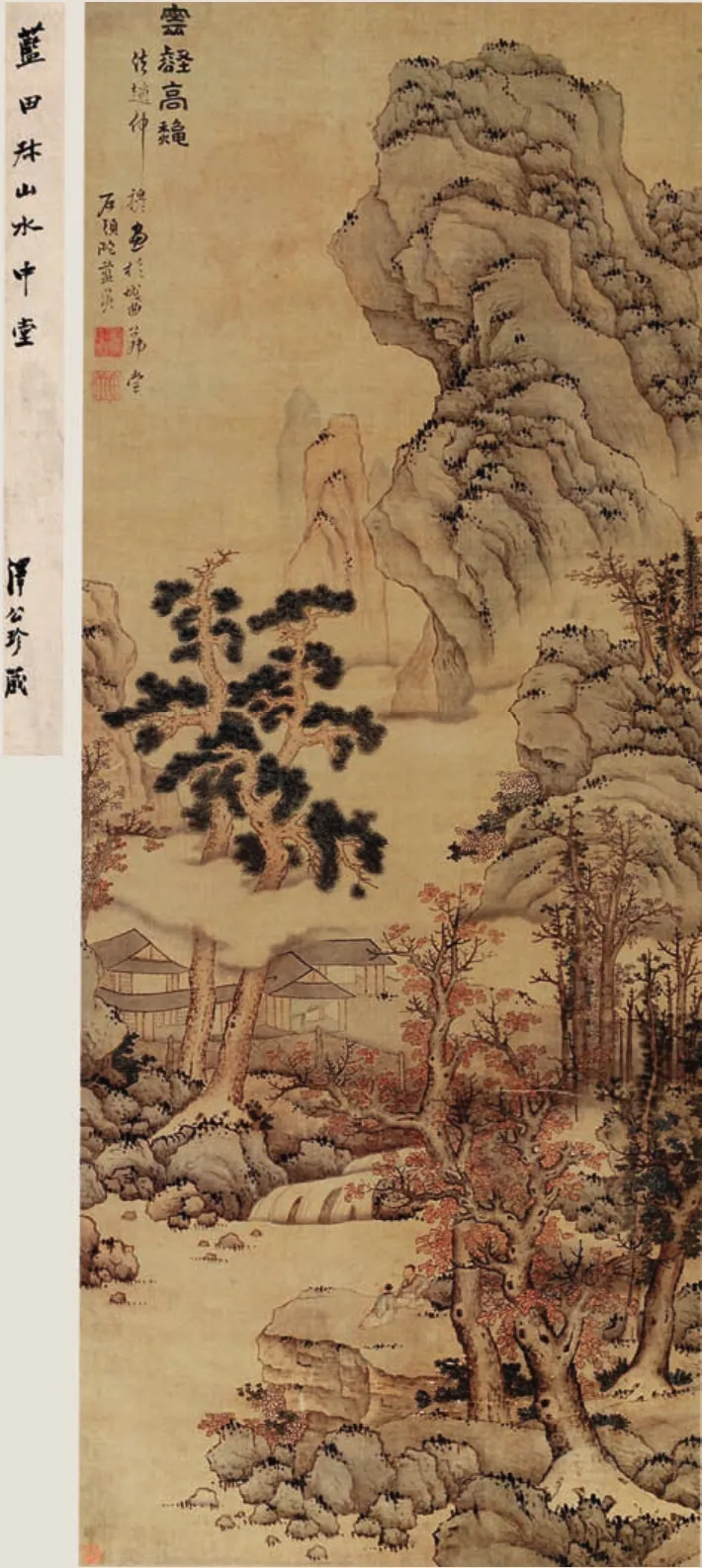

藍瑛 云壑高秋圖

至宋代,公私收藏達到大盛,從中取鑒以創造新的畫風也達到大盛。論私家收藏,李公麟于“法書名畫,少閱視,即悟古人用筆”,“凡古人名畫,得之必摹臨,蓄其副本,故其家多得名畫,無所不有”。從史料所載其臨摹過的前人名跡,有顧愷之的《女史箴圖》、《洛神圖》、韋偃的《牧放圖》、韓幹的《立馬圖》、《獅子驄圖》、李昭道的《摘瓜圖》、《海岸圖》、吳道子的《四護神圖》、《天王圖》等等,且其臨摹古畫,定用絹素,且敷以丹青,以求“全法”、“酷肖”。然而轉化為個性的創造,則多用紙本,而出之以“不施丹青,光彩照人”的白描,成為一大創格。

王詵貴為駙馬,寶繪堂中所蓄,“錦囊玉軸三千幅”。對于堂內閱畫,東掛李成,西掛范寬,以為“李公家法,墨潤而筆精,煙巒輕動,如對面千里,秀氣可掬。次觀范寬之作,如面前真列峰巒渾厚,氣壯雄逸,筆力老健。此二畫之跡,真一文一武也”。而他的借古開今,主要在以李成為根本而融化諸家之長,別開較之李成更尖新穎秀的格調,后人稱之為“工將妙思傳新法”。

論皇家收藏,則以宣和為極盛。且宣和內府的收藏與宣和畫學、宣和畫院三個機構同步開展。內府的收藏,不只是作為寶貝藏著不讓人看,而是用作畫學的學生學習、臨習的參考。所謂“取法乎上”,從歷代名家的名作真跡中,學生們的畫藝當然得以突飛猛進,然后成為畫院的待詔。鄧椿《畫繼》載:“某在院時,每旬日,蒙恩出御府圖軸兩匣,命中貴押送院,以示學人。仍責軍令狀,以防遺墜漬污。”所以,“一時作者,咸盡精力,以副上意”。有一次趙佶出題“列子御風”命圖,眾學生、畫史各盡其能而為,完畢再出示前賢同名原作,立意高妙遠在眾人之上,眾史嘆服,得悟益深。這種把頂級的藏品直接用于教學、推動創新的做法,為趙佶的一大創舉,宣和時期畫壇之大發展、大繁榮,澤及南宋,固然有多方面的原因,而將藏品用于教學以推動創作,無疑是一個重要因素。

元代雖公私收藏皆有,而尤以私家收藏更盛于公家。且公家收藏,并未用于創作的借鑒,而私家收藏則尤繼承了保存者藏以致用、借古開今的傳統。以趙孟為例,庋藏既富,臨摹尤勤,有摹唐人《二戲馬駒圖》、摹韓幹《牧馬圖》、摹龍眠《飛騎習射圖》、臨王詵《煙江疊嶂圖》、臨郭熙《溪山漁樂圖》、臨趙佶《水墨草蟲圖》、仿李思訓《秋景圖》等等。如其自述:“仆自幼小學書之余,時時戲弄小筆,然于山水獨不能工。蓋自唐以來,如王右丞、大小李將軍、鄭廣文諸公奇絕之跡不能一、二見。至五代荊、關、董、巨、范輩出,皆與近世筆意遼絕。仆所作者雖末能與古人比,然視近世畫手,則自謂稍異耳。”可見繪畫的個性風格之成就,學古人與不學古人,是大不一樣的。但在古代沒有印刷品的條件下,要想學古人,而且是學經典的古人,撇開古人名跡的收藏是沒有辦法做到的。所謂“畫貴有古意”,就是指創新的個性風格中,必須有傳統的文脈,是謂“創造性的轉化和創新性的發展”。前無古人的獨創當然也是需要的,但“知者創物,能者述焉”,蘇軾如此講,早在春秋時代的《考工記》也如此說,包括萬世師表的圣人孔子如此說。憑空的創造,是大知大慧者的事,前賢既已開辟出正宗大道,后人就沒有必要撇開此路不走,再從沒有人走過的荊棘中開辟出一條新的路來。或者更準確地說,撇開前人的正宗大道不走,從沒有人走過的荊棘叢中開辟出一條新的道路是需要的,即韓愈所說的“陳言務去”;但沿著前人的正宗大道,把它拓寬延長,同樣也是需要的,即韓愈所說的“踵常途之役役,窺陳編以盜竊”。而即使從沒有路的地方走出新路,也需要后人的繼續,而決非一個人所能完成,亦即魯迅所說只有“走的人多了,便成為路”。但光憑一個人,從荊棘叢中是開辟不出新路的。

明代的沈周、文徵明、董其昌,清初的四王,亦致力于以收藏成全獨創,以古法開啟新風。他們不僅自己收藏有大量古人的名跡,并常常觀摩、臨習,還虔誠地交往收藏名家,借觀其藏品。如詹景鳳《東園玄覽編》記云間顧氏藏趙孟絹本山水長卷,蓋法董源,“文徵仲時時借觀,至數十番不厭,蓋得此中意趣良多。”至于他們臨仿過的前賢名跡之夥,眾所周知,這里就不一一列舉了。總之,吳門畫派之盛,松江畫派之盛,乃至正統派之盛,都是與私家收藏之盛分不開的,準確地說,是與私家收藏的藏以致用分不開的。

而說到公家收藏,從元代以后,便終止了藏以致用的傳統。不僅元代的皇室收藏沒有被用作畫家學習、創作的借鑒,明代的皇室收藏亦然,甚至還因國庫空虛被用作抵押官員的俸祿。所謂“禮失而求諸野”,藏以致用的借古開今,在宋之前,流行于朝野,從元以后,主要局限于民間。這也是為什么宋以前的畫壇,朝野皆盛,而元以后的畫壇朝遠不如野的緣由。至于元明兩朝,皇家收藏的不如民間,遠非唐宋時公私收藏的并隆所可相提并論,是另一回事。藏多藏少是一個問題,用不用是又一個問題。如果藏而不用,則藏得再多,對于創作來說,又有什么意義呢?這就像有兩個人,甲有10萬元,乙有100萬元,當時的房價10萬元一套,甲想買房,用10萬元再加貸款10萬元買了兩套,乙不想買房。10年之后,甲的房價漲到200萬元一套,甲賣掉了一套賺了錢不說,還白得了一套;乙還是100萬元,連半套也買不到了。

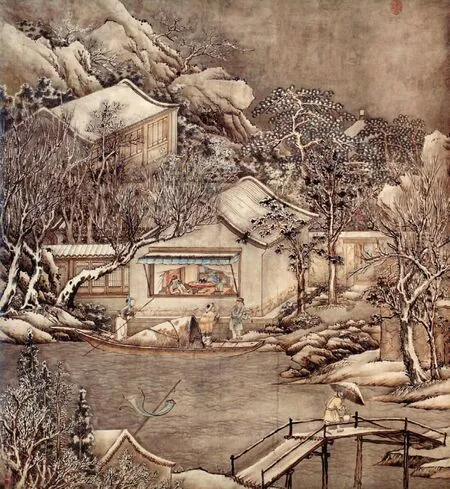

果然,到了清代乾隆時,以“石渠寶笈”為標志,皇家的收藏達到了大盛,足以媲美宣和。且宣和所藏,于兩帝北狩后大半佚失,石渠所藏,于維新后基本得到完整接管。但問題是,石渠的收藏,僅用于帝王侍臣間的鑒賞,而并不用于宮廷畫家們的學習、取鑒。再加上當時的民間收藏,經典的精品,尤其是宋元的名作,全部到了皇宮中被封鎖起來,民間幾乎見不到吉光片羽。因此之故,自乾隆之后,宮廷的繪畫創作便失去了“創造性轉化和創新性發展”的堅強活力,顯得厭厭無生氣;而民間的繪畫創作,除注重師心而不重師古的野逸派得以泛濫,注重師古的正統派如“小四王”、“后四王”之類,亦因無古可師而淪于沒落。

徐揚 寒江問漁圖

“石渠”之名,取自漢代皇室的“石渠閣”,為當時國家收藏圖書的倉庫。因北方氣候干燥,而圖書多為竹帛材質,易爆裂,故于閣下疊石為渠,引進水流,以調節閣內的濕度。有如今天收藏象牙,要在玻璃罩內置一杯清水。至乾隆以“石渠”取為皇家書畫收藏的著錄書名,無非用來標志皇家收藏而已。但它網羅了天下的法書名畫,且不論其對于優劣真偽的標準把握,遠不如祐陵,其藏而不用,于畫史尤為一大敗筆。雖元、明兩朝的皇家收藏亦藏而不用,但它們卻并未網羅天下的名跡,當時天下的名跡,民間尤夥,所以足夠推動在野的繪畫創新。而從此際開始,民間收藏再無經典的精品,所以,民間的繪畫創新,也失去了“古意”的活力。

民國之后,伴隨著石渠部分藏品的流散宮外,以及古物陳列所、故宮博物院的公開展覽,“畫貴有古意”的借古開今的創新,與“我自用我法”的師心獨造的創新,以及洋為中用的融合的創新,三股潮流,才得以齊頭并進。但即使在這一時期,除極少數有條件直接接觸到古代經典名作的畫家,如溥儒、張大千、吳湖帆、謝稚柳等,大多數畫家還是缺少這方面的條件。再加上新中國成立之后關于傳統精華和糟粕的認定,更限止了借古開今的創新之進一步地發揚光大。

直到上世紀80年代之后,伴隨著思想的解放和高科技的發達,二玄社“下真跡一等”的復制品,今天國內也已能輕易地做到,才使這一創新的正宗大道獲得空前的光明前景。

論者每言,借古開今,學習公私收藏的經典名作,印刷品不如原作。這樣的觀點,在80年代之前當然是對的。包括學習西畫者,有一批新中國之后成長起來的名家,當然是從印刷品上學,當他們見到1982年上海舉辦的19世紀法國農村畫展,面對原作,竟痛哭起來!原來自己幾十年從印刷品上所學到的西畫技法,根本不是這回事!我認為,今天的高仿真復制品,其逼真的效果,“下真跡一等”,以原作為10分,則復制品為9分。而從學習的角度,“上真跡一等”。到博物館中看原作,燈光下,隔著玻璃,前擠后擁,

從10分中所得至多7分,這7分留在腦海的印象中,回到家中形諸于筆下紙上,至多5分。而購一件印刷品置諸畫桌案頭細細研習,并對之作臨摹,則可9分全得。尤其是宋元的作品,紙絹變暗,筆畫繁多,在博物館中觀看原作之所得,與在家中觀看印刷品之所得,區別更大。除非你能把《早春圖》、《青卞隱居圖》的原作放到家中的畫桌上,才可以說“印刷品不如原作”,否則的話,看印刷品肯定勝過看原作。當然,在家中臨習印刷品的同時,結合到博物館中觀摩原作,對于經典的精神,可以達到更好的把握。

一言以蔽之,書畫的收藏,其功能是豐富多樣的。而“借古開今”,借藏品以推動傳統的創造性轉化和創新性發展,是決不可忽略的一個重要功能。它的具體操作,原作和高仿真的復制品應該并行不悖,決不可重原作而輕復制品。

(責任編輯:勞棠)

清中期 緙絲(紫檀嵌螺鈿框)二件