井點降水在整治隧道翻漿病害中的應用

陳詩韻(南寧鐵路局 工務檢測所,助理工程師,廣西 南寧 530001)

?

井點降水在整治隧道翻漿病害中的應用

陳詩韻

(南寧鐵路局工務檢測所,助理工程師,廣西南寧530001)

摘要:介紹既有線隧道道床翻漿冒泥病害的成因,闡述通過井點降水的方法整治既有線隧道道床翻漿冒泥病害的基本方法,并在南昆線永樂二號隧道道床翻漿病害整治工程中取得的良好效果。

關鍵詞:隧道;翻漿;密井暗管;集水井;整治

10.13572/j.cnki.tdyy.2016.01.014

隨著社會經濟的發展,貨物運輸的劇增,南寧鐵路局貨物列車密度逐年提高,貨運量節節攀升。但與此同時,經過多年的高負荷運營,鐵路隧道結構的老化,加之復雜的地形條件和自然環境等因素,鐵路隧道翻漿冒泥病害也時有發生,嚴重影響了鐵路運營安全,制約了國民經濟的發展。

1 隧道翻漿病害成因

1.1圍巖狀況的影響調查發現隧道翻漿地段圍巖等級普遍較低,一般為Ⅲ、Ⅳ類圍巖地段,且巖層節理發育、風化嚴重、巖體破碎,多為砂巖夾泥巖等軟質巖層,易受地下水沖蝕。

1.2設計及施工缺陷設計缺陷主要體現在隧道內側溝深度及隧道鋪底厚度不足方面。如南昆線隧道基本參照“專隧0012”通用圖進行設計,直墻地段側溝溝底距離鋪底面最低處僅有15 cm,因此對于排除鋪底下較深土層的地下水作用不大;鋪底厚度在原設計0.1 m的基礎上加厚至0.2 m,但在列車的循環荷載作用下仍然出現破損、翻漿等問題。此外,在施工過程中受技術條件及現場條件的限制,未能嚴格按照設計施工也是產生病害的原因之一。

1.3列車荷載的影響由于列車荷載至上而下的傳遞具有不均勻性,隧道基底結構在列車荷載的作用下,內部將產生彎矩及剪力,局部承受較大荷載的基底結構在列車循環荷載的長期作用下,就會產生開裂、破損等病害。

1.4地下水的影響地下水是道床翻漿病害產生的根本原因,存在上述列車荷載作用下的基底開裂、破損的地段,基底下富集的地下水在列車荷載加載時,將產生向上的水壓力,列車荷載卸載時,基底開裂部分將對地下水產生向上的吸力,使得地下水伴隨著泥一起滲入道床內,久而久之形成道床翻漿病害。

1.5隧道拱頂滲漏水當隧道拱頂圍巖處于松弛狀態時,其自重力由隧道拱頂襯砌承擔,拱頂襯砌在圍巖自重的長期作用下易產生裂紋,雨季地表水下滲,通過襯砌裂紋產生了隧道拱頂滲漏水病害,水進入道床內,與道床內臟污結合,形成翻漿冒泥病害。

1.6排水溝邊墻破損由于受到道床傳遞的橫向力的影響,部分地段排水溝也存在破損、開裂的情況,如果隧道排水溝不能及時清理淤積,疏通排水,側溝內淤積的水又會在破損部位滲入道床內,引起道床翻漿病害。

2 隧道病害整治方案

根據翻漿病害的分布情況及隧道的排水情況,井點降水整治隧道翻漿病害大體上可以分為密井暗管和集水井抽水2種方法。

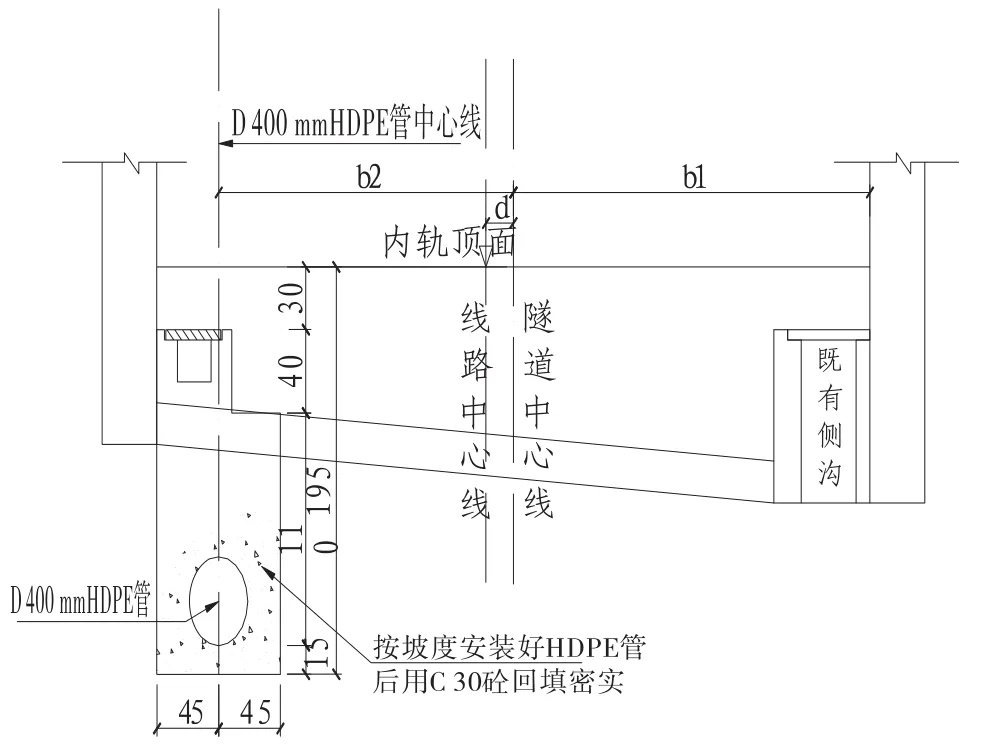

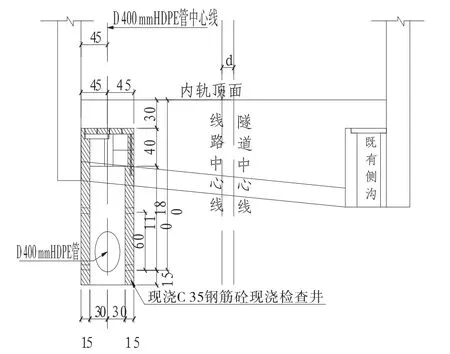

2.1密井暗管方案密井暗管方案適用于隧道長度較短,或病害點距離隧道出水口較近,隧道翻漿病害點較為集中的情形。具體方案為:在隧道內單側設置密井暗管,其中對于設置單側水溝的隧道,密井暗管通常設置在電纜槽一側,保留既有水溝的排水功能,對于設置雙側水溝的隧道,密井通常設置在電纜槽對側,避免電纜遷移。密井間距為5 m,深度為距離軌面1.95 m,井壁上預留直徑為6 cm的PVC管泄水孔,使基底面以下的地下水通過泄水孔流入密井,每個密井之間用直徑400 mm的HDPE管連接,順線路下坡方向將地下水排至出水口。暗管處斷面見圖1、密井處斷面見圖2所示。

圖1暗管處斷面圖

圖2密井處斷面圖

密井暗管方案排水效果好,能有效的降低地下水位,但需要破壞既有隧道混凝土鋪底或仰拱,因此開挖前應在施工一側蓋板頂上部邊墻設置C 25普通砂漿錨桿對邊墻襯砌進行加固,施工過程中新舊圬工面結合處須插打直徑16 mm釬釘連接,以避免出現隧道整體下沉等情況。

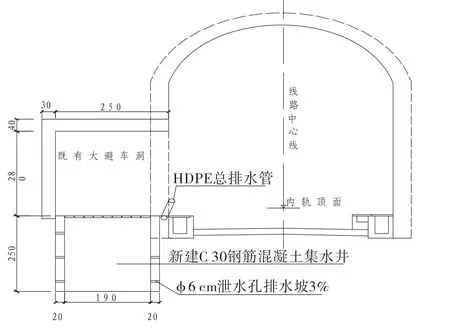

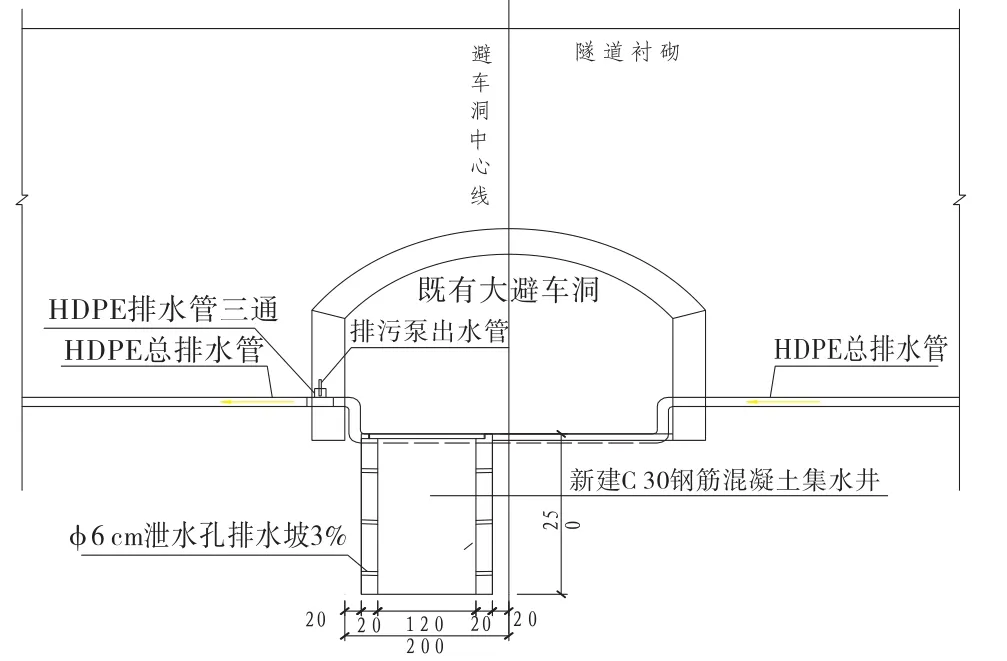

2.2集水井抽水方案集水井抽水方案適用于隧道長度較長,或采用暗管排水距離較遠,隧道翻漿病害點較為分散的情形。在實際調查中發現,在長隧道中翻漿病害點往往是分散的,甚至于有部分病害點集中在排水方向的上坡端,距離隧道排水口較遠,這種情況下為了整治單一的病害點向排水方向全線埋設暗管的方案顯然是不可行的,基于這樣的情況,就需要采用集水井抽水方案。具體方案為:在隧道病害地段的避車洞內設置集水井,用于降低地下水位,深度為2.5 m,井壁上預留直徑為6 cm的PVC管泄水孔,使基底面以下的地下水通過泄水孔流入密井,另在水溝蓋板頂上部邊墻上設置HDPE總排水管,集水井內設置排污潛水泵,通過排污潛水泵將集水井內水抽排至總排水管排出,為確保潛水排污泵正常工作,須設置水位控制開關,當集水井內水位低于0.2 m時水泵停止工作,當集水井內水位高于0.9 m時水泵開始工作。集水井縱斷面見圖3、集水井橫斷面見圖4所示。

圖3集水井縱斷面圖

圖4集水井橫斷面圖

3 整治案例

永樂二號隧道位于南昆線百色~永樂區間,隧道進口里程為k 216+621.5,出口處為k 216+996.5,中心里程為k 216+809,隧道全長375 m,為單線電氣化鐵路隧道,于1996年竣工。線路平面除隧道進口至k 216 + 795.68段位于а-14°14′30″、R-610、L-110緩和曲線上外,其余均位于直線上,線路縱坡均為上坡,分別為+3.2%長278.5 m,+4.0%長96.5 m,隧道內鋪設預應力混凝土枕,碎石道床,隧道內左側水溝,右側電纜槽,洞身為整體式曲墻及直墻襯砌。隧道經過地層均為軟質巖層,鋪底下巖層在列車活載的反復作用下,遇地下水作用發生泥化,部分泥化巖層隨水帶走形成空洞,空洞內積水又加劇巖層泥化,最終導致鋪底損壞,翻漿冒泥。現場調查發現k 216+750.5~931.5段道床翻漿冒泥嚴重,水溝堵塞,排水不暢,嚴重危及行車安全。根據現場調查的隧道病害情況,采取以下整治方案:

1)在隧道k 216+621.5~931.5(進洞標000~+ 310)段線路右側增設密井暗管,排除地下水,降低地下水位。

2)在隧道進口外線路右側增設8 m密井暗管,重建40 m水溝順接至隧道右側既有水溝將水排出,隧道左側側溝徹底清淤。

暗管、密井施工情況分別參見圖5、圖6。

圖5永樂二號隧道暗管施工現場

圖6永樂二號隧道密井施工現場

4 結束語

通過井點降水方案的整治,降低了隧道基底面以下地下水水位,有效的整治了隧道翻漿冒泥病害,與以往整治隧道翻漿冒泥的方法相比,該方法從根本上解決了隧道翻漿病害產生的根源,即地下水上涌導致隧道翻漿的問題,對于翻漿病害的整治具有長期性、有效性,目前南昆線永樂二號隧道已完成施工,整治效果良好,后續計劃在南昆線多座存在翻漿冒泥病害的隧道中,將采用井點降水的方法整治隧道翻漿冒泥病害。

中圖分類號:U261.41+8

文獻標識碼:B

文章編號:1006-8686(2016)01-0043-03