去往秋那桶的路

文/許文舟 圖/許文舟 周向前 編輯/吳冠宇

?

去往秋那桶的路

文/許文舟圖/許文舟 周向前編輯/吳冠宇

正是這細細的被風吹得飄忽不定的路,才讓秋那桶成為人們眼中的天堂,成為想去又不敢輕言說走就走的地方。

大雪封山,切斷了秋那桶與外界的道路。大雪設的卡,任何紙條或批示都無法打開。

只有一條怒江沒被凍死、凍傷,依舊橫過秋那桶腳下的石門關,側著身子過了關隘,就加快腳步,似有脫險之后的驚喜與快感。當然還有溜索沒被大雪封堵,人往溜索一掛,就是鳥飛,你想慢下來,沒那么容易!我讓兩個怒族小伙子將我“捆”實,再掛到溜索上。我就以飛的形式跨過怒江,此岸與彼岸,是我這輩子最富刺激的旅程。我不知道溜索上的走卒販夫是怎么想的,反正此時我大腦空白,耳朵灌滿了風的獸叫。我和一罐普洱,一袋井鹽,一匹行馬,一次義無反顧。等怒族小伙子將我拉住解下,我還暈在那一秒兩秒的時間里,說不出話來。

秋那桶的雪天,人們喜歡窩在自己的木頭房子里烤火,火是不會熄滅的,翻一個身的老樹疙瘩,就能讓瞌睡連連的火苗躥得老高。煙熏的琵琶肉,滴了油,還有一滴懸掛著,像羊脂玉。茶是馬幫從遠處馱來的,大馬幫有時也在村莊里找歇宿的地方,馬哥頭眉頭一皺,就把老板交待的不能有誤的普洱茶變成大塊的琵琶肉和大碗的青稞酒了。他們烤著火,讓美麗的女主人給他們縫補脫線的衣袖,再用桃花一樣妖艷的笑容安撫他們過石門關時的驚悸,還有歌聲燙平他們起伏著的鄉思。

大概是什么時候,神讓一些桃樹在秋那桶落了戶?應該是四月,準確一點的話。秋那桶便時隱時現在桃花之中,的確,怒江山水太需要桃花的嫵媚,才會變得曖軟。桃花是秋那桶最暖色的景致,差不多所有吉祥的日子就打擠在這段時間,出嫁的新婦,暗暗與一朵桃花較勁,一定要讓桃花心生嫉意。酒也該出甄,過了桃花時節,再好的釀酒技術,也奈何不了酒里滋生的酸。因此,桃花一開,秋那桶便浸淫在酒香里。釀酒的清一色是婦女,十分嫻熟的技術能拿捏得出男人喜歡的味道,她們邊釀邊喝,連自己都沒醉倒,怎么能讓趕馬的阿哥敬服呢?

青稞直起腰身,油菜花星星點點。人們走出木屋,準備著上山伐木的事。秋那桶的所有房屋全部由木頭架構,木頭溫暖,這可是城里人夢想的材質,在這里人們倒覺得平常無奇。伐木已無需用傳統的刀斧,喝油的油鋸效率很高,機子還沒發熱,一棵大樹便被放倒。修去枝杈,就成圓木,在陡峭的山上,誰也別想讓一棵圓木站住。圓木開始順著多年溜木頭形成的溝槽狂奔,一直沖進怒江,把怒江打得慌了神。在怒江里翻滾了幾個跟頭,怒江就讓圓木漂到下游,村子里的人早已守候在那里,撈起圓木就地解板,再用馬幫馱回村莊。幾個小伙子用摩托車拴著一塊塊方板拖運,摩托車在前面,方板跟著跑,方板后面跟著的是肥濃的塵灰,就是這群摩托騎士,讓一條本來就很窄的山間公路變得混亂而危險。摩托車上的低音炮播放著降央卓瑪或烏蘭托婭的新歌,沒戴頭盔的小伙子們故意讓蓬亂的頭發像一團團飛翔的鳥巢。

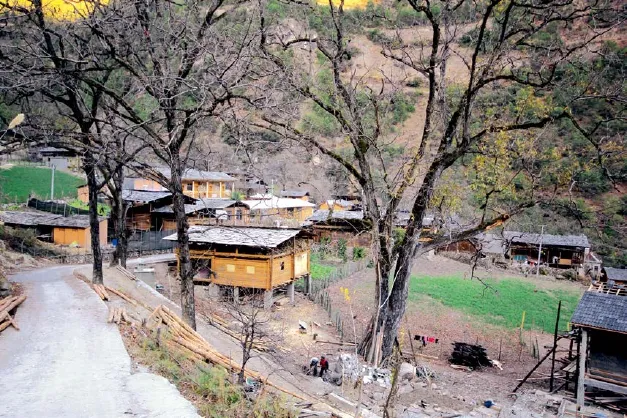

上圖:秋那桶村一角。

下圖:秋那桶村民建新房。

丙察線丙中洛石門關險區公路。 攝影/楊耀燁/東方IC

正是這細細的被風吹得飄忽不定的路,才讓秋那桶成為人們眼中的天堂,成為想去又不敢輕言說走就走的地方。車路到福貢縣就變得瘦了,當地人熟路,仍舊把車開得像在飛,那些自駕的游客只有避讓。從丙中洛到秋那桶的路就更難行了,老遠就得鳴號,省得遇車時進退兩難,就像當年的大馬幫,每個馬幫都得有一個專門敲鑼的人,同樣是怕狹路相逢。在怒江茶馬古道,“狹路相逢勇者勝”只是一個傳說。

木頭按照木匠的意圖立起來,就是秋那桶人的房子。對木匠頭,秋那桶怒族人家與漢族地方的村莊一樣,得有報答與酬謝,什么時候,極具禮俗意義的紅包也在秋那桶人手里傳遞起來。不知道有沒有先生念朱雀玄武青龍白虎?格吉說,每一間屋子起蓋前,主人都會有一個神示的夢,夢里有房向,有規矩,有宅基的深淺,橫梁的尺寸,豎柱的時辰。夢是秘而不宣的事,只有男主人心里清楚,女主人負責廚房里的事,七碗八碟都得經過她們悉心烹飪,房子豎得不順,她們會向自家男人出氣,飯桌上的菜不香,男人會把酒瘋發在自家女人身上。這些年秋那桶立起了幾家農家樂之類的建筑,有了瓷磚與膩子粉,有了玻璃窗與人造地板,有了抽油煙機與網絡。村民們并不羨慕,窩還是自己的好,樓楞掛著琵琶肉,門楣貼著紅對聯,鍋里有青稞面,碗里有烈酒。

山圍水堵,秋那桶年年都有人遠出。我在拉薩八廓街的瑪吉阿米甜茶館里,遇到過來自云南怒江秋那桶的小姑娘,她叫米吉秋潤,初中畢業,讀了兩年職高,就直接進藏了。她說她舍不下秋那桶,舍不下她還上小學的弟弟妹妹,但她也不小了,該有自己的嫁衣了,她說等她攢夠了錢,就回到秋那桶來,然后找一個在溜索上飛的怒族小伙子把自己像模像樣地嫁出去。我就是經她介紹從老遠的地方跑到秋那桶的,到秋那桶的路上我先陪著一條怒江長談,聽它怒氣沖天的訴述,再過繞山的小路。那天就是在石月亮下面的公路遇上車禍的,我朋友開的車,突然看見前面迎頭而來的一輛尼桑車感覺就像沖著我們撞來,朋友一腳剎車停下,那尼桑車還是硬錚錚地撞向我們。

尼桑車上先下來了一個小女子,一個勁兒地求饒,說自己錯了,車沒保險,是單位用來跑礦山的,多年未修。開車的小伙子顯然嚇怕了,嘴角蠕動終不說些什么。我們打算報警,小女子說別報,報的話工作就會沒了。報保險吧,小女子又說車沒上保險,還問我們嚇到了沒有,有沒有受傷。朋友與我都想不到會遇上這樣會說話的女孩子。沒辦法,出手不打笑臉人,我們只好慢慢地將車移開,讓修理廠的人來救急。這時才注意到,尼桑車已失去了方向,靠著懸崖邊上,再下去一米,就是怒江,而我們的車,再往里一寸,就撞上比鋼鐵還硬的巖石。

“那條小路被風吹得飄忽不定,是誰走在去人間的路上……”

正是這細細的被風吹得飄忽不定的路,才讓秋那桶成為人們眼中的天堂,成為想去又不敢輕言說走就走的地方。車路到福貢縣就變得瘦了,當地人熟路,仍舊把車開得像在飛,那些自駕的游客只有避讓。從丙中洛到秋那桶的路就更難行了,老遠就得鳴號,省得遇車時進退兩難,就像當年的大馬幫,每個馬幫都得有一個專門敲鑼的人,同樣是怕狹路相逢。在怒江茶馬古道,“狹路相逢勇者勝”只是一個傳說。