西方治理指數與制度性話語權的傳播

游騰飛

(華東政法大學政治學研究院,上海201620)

如何運用客觀數據評估一國現代化治理水平,事關一國治理的國際對話能力。目前,國際上各種評估指數參差不齊,不僅有很強的意識形態色彩,而且在設計上也存在缺陷。指數科學的評估方法中隱蔽著特定的制度性話語權。本文首先追蹤西方指數研究興起的基本脈絡,把握西方學者慣于將知識指數化的認知傳統,其次就西方在治理領域最有影響的5個指數展開具體分析,剖析其研制方法的特征,并指出這些指數存在的問題,最后嘗試運用知識政治學的概念,來分析西方指數背后隱藏的話語權爭奪本質。

1 西方指數興起的背景

在現代西方學界,研究者們習慣用指數來相對直觀地表達認知。在現代化理論的雛形階段就有大量的指數研究成果出現。在現代化理論興起階段,關于現代化的量化指標研究就已經成為該研究領域的一大主流方法。西方治理指數的研制方法也最早來源于該階段學者對于現代化的評價標準。

在現代化評價標準研發的起步階段,國外學界的研究設計相對趨向質性和寬泛。其中,最具有代表性的是用以評估現代化水平的箱根模型①1960年,在日本箱根召開的會議上,專家共同提出了判定現代化的8項基本標準。這8項標準繼而被學術界稱為箱根模型。這8項標準分別是:(1)城市人口占了多數比例,城鎮化明顯;(2)廣泛的商品流通和服務設施;(3)社會成員廣泛參與經濟和政治事務;(4)傳統鄉村社會普遍解體,個人具有更大的社會流動性;(5)全面普及科學文化知識;(6)便捷的大眾交流網絡;(7)日益增多的社會組織;(8)國家維護統一并有效進行外交。此外,相似的評估模型還有美國社會學家列維提出來的同樣具有8個評價標準的“列維模型”。。由于此種評價標準相對簡單和粗略,其評估結果并不具有較強的說服力。因此,學者們開始使用量化研究方法設計現代化標準的評價指標體系。西里爾·布萊克提出了經典的“布萊克標準”。他從經濟發展和社會流動兩個維度出發,設定了10項量化指標,以表征社會發展的差距[1]45。布萊克標準可視為最早對國家現代化作出測量的指標體系。在布萊克之后,英格爾斯根據世界銀行關于世界發展的研究,并結合自己對6個發展中國家的研究,提出了現代化的11個評價指標和標準。在當代流行的現代化測量指標中,最著名的當屬人類發展指數和《聯合國千年發展目標》中的指標體系。人類發展指數是由聯合國開發計劃署在《1990年人文發展報告》中提出的,用以衡量聯合國各成員國經濟社會發展水平的指標,是對傳統的GNP指標挑戰的結果。人類發展指數由3個指標構成:預期壽命、成人識字率和人均GDP的對數。這3個指標分別反映了人的長壽水平、知識水平和生活水平。《聯合國千年發展目標》旨在實現世界和諧,從極端貧窮人口比例減半到普及小學教育,從遏止艾滋病的蔓延到進一步發展開放的、遵循規則的、可預測的、非歧視性的貿易和金融體制,從扭轉環境資源的破壞到向致力于減貧的國家提供更為慷慨的官方發展援助,從家庭、婦女、兒童問題到和平、平等、發展問題。聯合國千年發展目標共包括8項總目標、18項分目標和48項具體指標。

西方學者在民主化理論階段量化測量指標的方法運用更多。據拉賽爾·巴什統計:“在1954年到1965年期間,學界大約研發了2 080種類型的民主測量指數。但在這些指數中,只有不到30%的指數被使用過兩次以上。”[2]西摩·李普塞特最早開始用量化方法研究民主化。他通過將歐洲國家與拉美國家進行量化比較分析后得出結論,經濟現代化是支撐民主的必要條件[3]。李普塞特所運用的方法被后來者廣泛采用。不少學者使用人均收入作為社會發展的指標,試圖找出社會發展與民主制度之間的實證關系。羅伯特·杰克曼對60個國家的民主程度進行了回歸分析,認為民主化是經濟現代化的產物[4]。肯尼斯·波倫通過數據分析得出了類似的結論,即國家的經濟現代化程度決定了民主程度[5]。1990年以后,民主化的研究進入了興盛時期。轉型之后的民主制度的鞏固以及民主的質量等問題也被廣泛研究。其中最經典的是大衛·坎貝爾對民主質量的測量和羅納德·英格爾哈特等人對民主效度的測量[6]。

托德·蘭德曼等人將民主測量指標按照測量方式分為了4種類型:量表型、分類型、客觀指標型和調查民意型[7]。其中,量表型的代表性指標主要有:達爾對“多頭政體”的測量、科爾的政體獨裁和民主量表、《經濟學人》的民主指數等;分類型的代表指標包括了李普塞特的政體分類、加西奧羅斯基的政治體制變化、普沃斯基的全球政治體制分類和多倫斯普利特的民主化浪潮研究;客觀指標型的代表指標是萬哈寧民主指數;調查民意型的代表指標則有全球晴雨表調查、世界各國價值觀調查。

在這兩大領域之外,治理指數也是西方的重要指數研究成果。隨著社會研究方法的擴展,用大樣本數據分析國家治理及現代化的研究不斷出現,世界銀行最早開始通過設計指標體系來測量國家治理和發展[8]。之后,一些學者開始測量國家現代化的成效。這類指標設計的原則是將國家現代化與腐敗、法治相聯系。比如在測量民主程度方面的“自由之家”指數、經濟穩定程度方面的“監測世界經濟”數據庫和文化方面的“世界價值觀調查”等。在西方學者看來,這些數據庫及其評價指數被稱作第一代指數[9]。

進入21世紀后,隨著民主回潮和轉型失敗,現代化研究視角回歸國家的趨勢,關于國家治理的研究也回歸事實理性。同樣的,國家治理指數的研制也隨之發生了轉向,出現了第二代指數。第二代指數突破了第一代指數不關注發展中國家的設計缺陷,并擴大了測量國家的數量和類型。該類指數以“世界治理指數”、聯合國的“千年發展目標”和英國國際發展部門的治理指標為代表。

2 西方主要治理指數及其特征

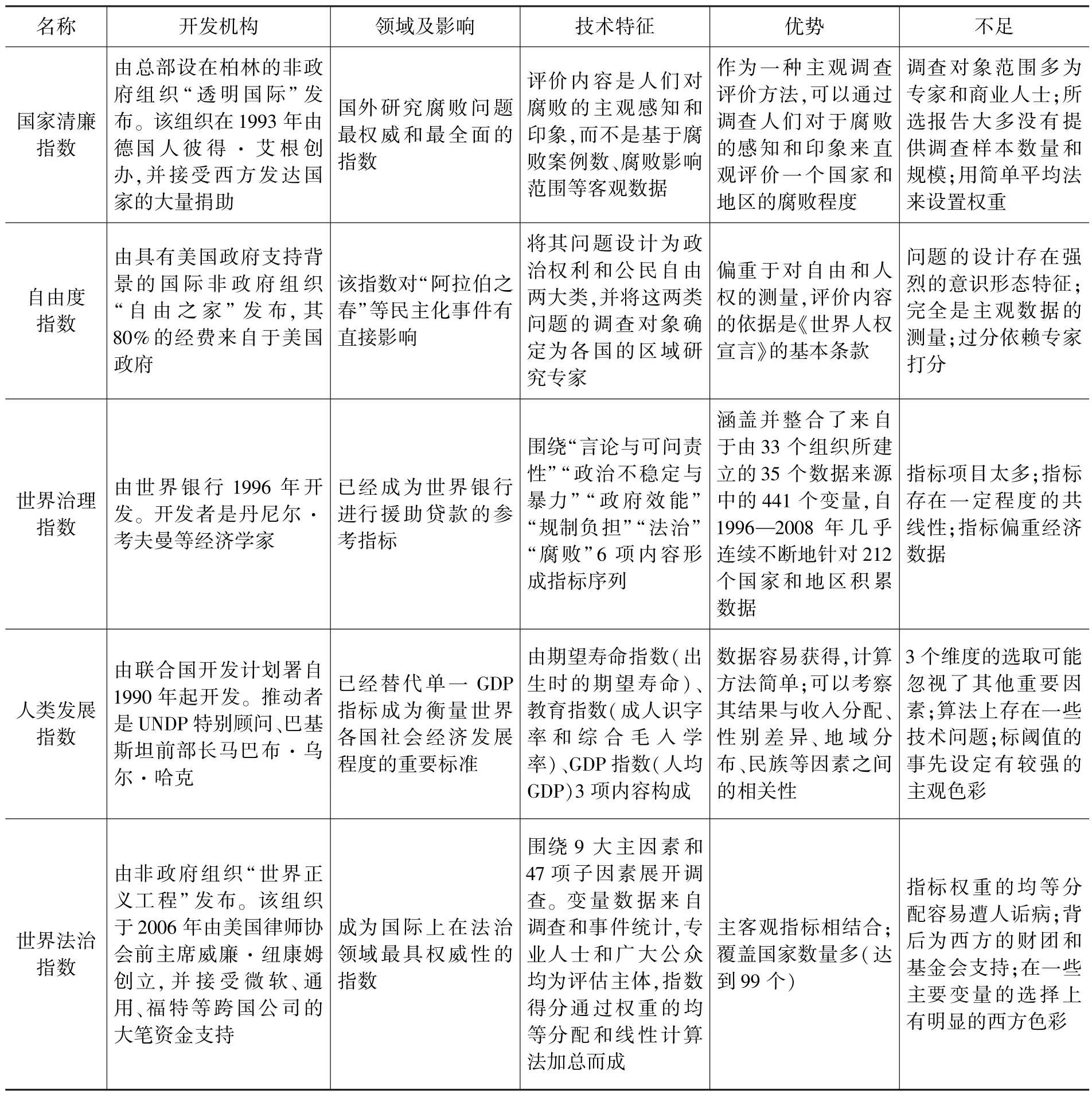

目前在西方世界較為流行的評估指數主要有:國家清廉指數、自由度指數和世界法治指數等。國家清廉指數由德國的非政府組織“透明國際”發布,已成為西方評價各國清廉程度的主要參數。由美國的非政府組織“自由之家”發布的自由度指數被認為對“阿拉伯之春”等民主化事件產生過直接影響。由“世界正義工程”發布的世界法治指數則成為西方評價各國法治狀況的主要依據。其中,在治理領域中最有影響的是下面5個指數(具體可參見后文中的表1)。

一是國家清廉指數。這一指數由總部位于德國柏林的非政府組織“透明國際”發布。“透明國際”在1993年由德國人彼得·艾根創辦,并已經發展成為研究腐敗問題最權威的國際性非政府組織。清廉指數是一種主觀調查評價方法,即通過調查人們對于腐敗的感知和印象來評價一個國家和地區的腐敗程度。盡管這一指數的社會影響非常大,但是其方法中內在的非客觀性仍然遭人詬病。“透明國際”在2012年對這一指數的計算方法進行了改革,但是這一指數仍然存在著諸多不足:將腐敗的內涵操作化為商業賄賂、調查對象的多樣性不足(對象范圍多為專家和商業人士)[10]以及用簡單平均法來設置權重等[11]。

二是自由度指數。這一指數由國際非政府組織“自由之家”發布。“自由之家”80%的經費來自于美國,如自由歐洲電臺和中央情報局。《世界各國自由度》調查報告自1987年來每年發布一次。“自由之家”所謂的自由度,是指“政治權利和公民自由列表”。這一指數偏重于對自由和人權的測量,以《世界人權宣言》的基本條款為內容,將問卷問題設計為政治權利和公民自由兩大類,并以各國區域研究專家為主體進行問卷調查。這一指數的不足主要集中在:問題的設計存在明顯的意識形態特征;完全依賴專家打分和主觀數據的測量。鑒于這一指數存在的問題,艾米·亞歷山大和羅納德·英格爾哈特等學者把“自由之家”的數據乘以世界治理指數的“法治”程度,修正為“有效民主指數”[12]。

三是世界治理指數。從1996年開始,來自世界銀行的丹尼爾·考夫曼等學者在整合多方數據的基礎上,發展出一套評估世界各國治理狀況的綜合指數。這一指數目前包括“言論與可問責性”“政治不穩定與暴力”“政府效能”“規制負擔”“法治”“腐敗”6個一級指標[13]。鑒于世界銀行的基本職能,這套指數更為偏重經濟和社會數據,這使其可以成為世界銀行發展援助貸款的參考指標。該指數涵蓋并整合了來自于由33個組織所建立的35個數據來源中的441個變量,自1996年起幾乎連續不斷地針對212個國家和地區積累數據并進行評估。

四是世界法治指數。該指數由非政府組織“世界正義工程”發布。世界正義工程于2006年由美國律師協會前主席威廉·紐康姆創立,接受微軟、通用、福特等跨國公司的大筆資金支持。最初這套法治指數設計簡單,只覆蓋6個國家,但到2014年時,指標體系已經發展為9大主因素和47項子因素,覆蓋國家達到99個。目前測量法治的9大主因素包括:有限的政府權力、腐敗的缺席、開放的政府、基本權利、秩序與安全、監管執行、民事司法、刑事司法、非正式司法。測量數據主要來自調查和事件統計,專業人士和廣大公眾均為評估主體,指數得分通過權重的均等分配和線性計算加總而成。

五是人類發展指數。在這5個指數中只有這一指數是來自發展中國家,由擔任聯合國開發署特別顧問的巴基斯坦前財政、計劃和商務部長馬巴布·烏爾·哈克創立。這一指數由期望壽命指數(出生時的期望壽命)、教育指數(成人識字率和綜合毛入學率)、GDP指數(人均GDP)3項內容構成[14]。這一指數的優勢主要體現為:(1)指標都是客觀數據,其指向性明顯,數據容易獲得,計算方法簡單,通過這些指標可以對170多個國家和地區進行評估;(2)可以將評估結果與收入分配、性別差異、地域分布、民族等指標結合起來,并考慮其與這些指標間的相關性。同時,這一指數的不足則體現在3個維度指標高度自相關、3個維度的選取可能忽視了其他重要因素、算法上的技術問題(如人均GDP取對數)、標閾值的事先設定有較強的主觀色彩、結果易受指標閾值的影響等方面[15]。

除此之外,國際上其他的一些重要指數還包括:總部位于澳大利亞悉尼的經濟與和平研究所發布的“全球和平指數”;美國《外交政策》雜志與和平基金會發布的世界“脆弱國家指數”;英國《經濟學人》旗下“經濟學人情報社”發布的“民主指數”等。

3 西方主要治理指數存在的問題

經過許多學者的努力,西方主要治理指數具備了較強的科學性,主要體現在如下幾個方面:一是多學科方法的交叉應用。通過整合統計分析、模糊數學、運籌學、系統工程、管理科學等多交叉學科的相關研究方法,目前西方指數的研制方法已經處于比較優勢地位。西方指數研制方法的科學性使得各國民眾相對容易對西方的治理指數產生認同。二是體現在新興信息技術對指數研制上的廣泛應用與支持。指數構建的過程往往要借助于現代信息技術,如大數據的采集技術、云計算的計算能力、互聯網體系的完備性。這些技術不僅能提高指數算法的準確度,而且能夠擴大治理指數的傳播范圍和速率。但是,不可忽視的是,西方治理指數在價值偏好、結構設計和方法論上存在明顯缺陷。如表1所示。

表1 國外在國家治理相關領域最重要的指數及其特征

首先,西方治理指數存在強烈的價值偏好。西方的系列治理指數實質是披著“現代化”外衣的西方價值觀話語衡量標尺。這種測量指標以所謂“中立性”為招牌,運用科學根據來證實其價值觀的普適性和客觀性,事實上代表著一種文化霸權。如同安東尼·葛蘭西所言,這“無非是創建了一個霸權工具,因為它創建了一個新的意識形態領域,導致了一種對意識和知識方法的改造”[16]285。它以西方民主、自由、平等和法治作為唯一意識形態評判標準,將其計算出來的指標和排名視為自然存在的客觀狀態。西方學者常基于西方中心主義的立場,以推行西方普世價值觀為主要目的,選擇對他們有利的價值性概念(如自由、人權)來進行指數研制。譬如,“自由之家”的自由度指數價值偏好尤其明顯。伯倫·帕克斯頓等人發現“自由度指數的打分一貫偏向于基督教國家和西方國家”[17]。西方治理指標研制的根本目的,一方面是創造和掌握全球民主政治的話語權,另一方面是成為對非西方國家進行干涉和指責的“數據武器”。

其次,西方治理指數存在結構性的指標設計弊端。一是西方的治理指數在具體內容設計上存在3點明顯不足。這些治理指數普遍偏重對經濟領域的測量,生態和環保方面的指標設計缺失,基礎設施指標的考量不足。因此,有的學者認為:“西方的治理指標只能測量出治理存在的問題,而并非對治理的概念進行全面、準確的測量。”[18]二是西方治理指數的權重設計不合理。綜合來看,西方主要治理指標的權重設計基本上是通過簡單均分權重或設計者主觀簡單判定的方式進行。權重設計是指標研制中關鍵的部分。這兩種劃分權重的方法難以完全客觀地反映事實,其實體現了指數研制者的主觀偏好和價值判斷。三是西方學者在設定具體評價指標的過程中,同樣按照西方主流定義進行,如“自由之家”的兩個二級指標和25個三級指標均來自于西方世界對人權的定義與范疇。

最后,西方治理指數在方法論上存在質疑。一是指數的效度和信度上受到學者置疑。譬如,這些治理指標出現了“概念延展”的弊病。喬萬尼·薩托利指出,概念延展的弊端在于概念在外延的同時會使其內涵失去精確性。過于寬泛的概念外延會導致概念濫用。“自由之家”的自由度指數就是一個典型例子。“自由之家”的指數一直被用作測量民主、善治和人權的普遍工具。但是,自由的概念就在此種廣泛的使用過程中被過度延展了。迭戈·詹納內進一步指出:“一種用來測量一切的工具到頭來不能對任何事情作出辨別。”[19]世界治理指數的效度和信度同樣被學者詬病。馬庫斯·托馬斯指出,世界治理指數的“建構效度”存在嚴重問題。他認為:“世界治理指數并未對其原本的測量標的進行有效測量。由于指標建構效度較差,進而導致該指數的測量建立在錯誤數據的基礎之上。”[20]勞拉·朗本和斯蒂芬·南克同樣提出了嚴厲的批評。通過對世界治理指數6個子指標的因子分析、驗證性因子分析、路徑分析和因果模型分析,他們認為:“世界治理指數子指標的可信度較差。這些指標在概念上存在交叉,因而在子指標的測量上存在相關度過高的問題。”[21]

二是這些指數的數據來源過于依賴問卷和專家打分。托德曼按照測量所使用的統計方法將民主測量指標劃分出3種類型:基于量表標準的數據集、基于問卷調查的數據集和基于事件的數據集。按照統計學的一般認識來說,指標測量的來源數據越客觀,則指標解釋力越強。然而,西方治理指數的數據來源,絕大多數都是主觀調查問卷。通過該種方法獲得的數據類型屬于定序數據。由于定序數據的獲得受主觀影響較大,因此測度等級偏低。此外,有的治理指數在得分上采用專家直接打分。專家的教育背景、價值觀和感知水平直接決定了指標評分存在不準確性和隨意性的弊端。

三是問卷調查的樣本數量較小,難以達到統計基本標準。比如世界法治指數在測量中國法治情況的時候,只在中國的3個城市發放了60份調查問卷。這個樣本量無疑過小,容易導致置信區間出現問題,進而導致結論的可靠性不高。即便是一些進行了大規模調查的指數,它們在選取樣本分布上同樣存在偏誤。如2010年的清廉指數,它雖然選取了13 000個樣本,但是亞洲樣本僅為1 750人。這種樣本選取上的偏誤嚴重侵害了指數方法的科學性和有效性。

4 西方指數背后的話語權爭奪

從知識社會學的角度來看,作為意識形態和知識文化的有效載體,指數的大規模流行與后冷戰的時代背景密切相關。卡爾·曼海姆指出,知識社會學的核心問題是分析知識與存在之間的關系,也是一種考慮社會結構中知識根源的嘗試[22]]541。馬克思的思想對知識社會學產生了重要影響。馬克思認為:“意識的存在方式,以及對意識說來某個東西的存在方式,這就是知識。知識是意識的唯一的、對象性的關系。”[23]106之后,曼海姆調和了馬克思和舍勒的觀點,更加深刻地揭示了意識形態的政治性,并提出了“知識的政治”概念。他強調知識的動態性特征,認為“知識的歷史的、意識形態的和社會學的首要方面都基于社會群體對權力的欲望和認識,而這些群體則試圖使自己對世界的解釋成為普遍性的解釋”[24]129。

米歇爾·福柯的觀點更為尖銳,他指出,“現代知識的建構過程表現了特定社會制度中掌握特權的階層的特殊需要”[25]148。此外,福柯還強調,任何知識話語都具有雙重性質和雙重功能,即知識話語的學術專業性質和功能以及制度規范化的性質和功能[26]655。因此,知識和政治之間存在緊密聯系。知識已經不再是對客觀存在的抽象認識,轉而成為更為隱秘的意識形態。國家間的權力競爭也不僅體現在外交家的言語交鋒,而且包括了知識競爭的意識形態傳播策略。此外,在現代社會,科學知識占據了話語權,開始用科學的標準化挑戰敘述知識的地位。

綜上所述,西方治理指數大規模的研制,一方面與后冷戰時期西方政治意識形態隱性傳播的時代背景緊密聯系,另一方面也與科學知識占據知識認知話語權主要地位的現狀密切相關。因此,西方的治理指數在價值偏好上無疑普遍存在西方化的傾向。鑒于上述原因,在現有的西方各類指數中,中國的得分都不理想,基本上都處于比較靠后的位置。具體表現為:(1)中國在2015年全球自由評估中被列為不自由國家,其“政治權利”列為最低的第7級,“公民自由”列在第6級,而西方國家不出意外均是自由國家;(2)2014年《經濟學人》公布的民主指數中,中國在167個國家中排名第65位,前5名全部來自西方國家;(3)2015年“世界正義工程”法治指數公布,中國在全球102個國家中排名第71位,而西方國家普遍表現較好;(4)2014年全球清廉指數中,中國在175個國家中位列第100名,而西方國家包攬前5名;(5)在全球治理指數中,中國一直被排在中間位置左右,這與中國對世界的貢獻嚴重不匹配。如果再進一步仔細分析西方發布的治理指數報告,則可以發現一個基本事實,即指數高分值的分布區域都處于歐洲、北美洲、大洋洲、日本等發達地區。相比之下,發展中國家則普遍“慘淡”,即使是中國這個最大的發展中國家,雖然經濟發展處在世界前列,但是在一些主要治理指數的得分上嚴重被低估。實踐中,此類指數也成為西方國家對異質意識形態國家發動輿論攻擊的手段之一。如《經濟學人》智庫于近期公布了2015年的民主指數排名。該排名顯示,中國在167個國家及地區之中排在136名。在該排名中,雖然中國的評分及排名都比去年稍微上升,但仍然被評為“獨裁”政體。這顯然是以西方的政治意識形態來評估中國。

5 小結

指數是人類發明的測量工具,也是社會發展的指示計和晴雨表。指數本身是相對科學的,其最初目的是用數字客觀綜合地反映復雜的社會現象。然而,西方已將指數的設計和發布視為傳播話語體系和政治霸權的表達工具。如前所述,西方治理指數經歷了半個多世紀的發展,已經成為西方文化的代言者和傳播者。目前,國際上各種評估指數參差不齊,不僅有很強的意識形態色彩,而且在設計上也存在缺陷。指數科學的評估方法中隱蔽著特定的制度性話語權。此類指數也常常成為西方國家批評攻擊其他國家的主要手段。相對于西方在各類評估指數上的統治地位,我國在治理領域中的話語權還不夠強大,直接影響到我國在國際交往中的話語能力。

在信息革命的全球治理新形勢下,指數作為學理知識和價值觀傳播的數據可視化載體,其話語導向正在變得日益重要。特別是隨著大數據時代的來臨,指標體系的數據可獲得度逐漸便利,指數的輻射廣度也日漸加大。目前世界上有影響的治理指數都是西方國家開發和發布的。但西方的治理指數在價值偏好、結構設計和方法論上存在不足,難以準確反映全球國家治理的真實情況。中共十八屆三中全會提出了“推進國家治理體系和治理能力現代化”,然而如何運用客觀數據評估某一國家的治理現代化水平以及對不同國家進行比較和排名,一直是尚未攻克的難題。如何運用客觀數據評估一國現代化治理水平,事關一國治理的國際對話能力。國家治理已成為中國突破西方固有價值藩籬束縛的關鍵抓手,國家治理指數則是形成國際社會中的制度性話語權的有力推手。西方不愿也無法從根本上擺脫意識形態的束縛和政治霸權的邏輯,且國內公眾和學術界對此并沒有足夠的認識。由于西方指數構建難以在短期內發生根本性轉變,因此,亟須中國國內學界研制更加合理的治理指數,來提升中國在國際政治中的制度性話語權。

參考文獻:

[1]HIBBS D.Mass political violence:a cross-national causal analysis[M].New York:John Wiley&Sons,Inc,1973.

[2]BARSH L.Measuring human rights:problems of methodology and purpose[J].Human Rights Quarterly,1993(1):91-97.

[3]LIPSET S.Some social requisites of democracy:economic development and political legitimacy[J].American Political Science Review,1959(53):245-259.

[4]JACKMAN R.On the relation of economic development to democratic performance[J].American Journal of Political Sci-ence,1973(3):611-621.

[5]BOLLEN K.Political democracy and the timing of development[J].American Sociological Review,1979(4):572-587.

[6]CAMPELL D.The basic concept for the democracy ranking of the quality of democracy[G]∥David Campbell,eds,Thedemocracy ranking of the quality of democracy,Wien,2008.Alexander,Amy and Inglehart,Ronald.Measuring Effective Democracy:A defense[J].2011(1):41-62.

[7]LANDMAN T.Map-Making and analysis of the main international initiatives on developing indicators on democracy and good governance[G]∥University of Essex Human Rights Centre,Final Report,2003.

[8]World Bank.Sub-Saharan Africa,fromcrisis to sustainable growth:along-term perspectives study,Washington DC:World Bank,1989.

[9]KNACK S.Second-generation governance indicators[J].International Review of Administrative Sciences,2003(69):345-364.

[10]ANDERSON S.The politics of perception:use and abuse of transparency international's approach to measuring corruption[J].Political Studies,2009(4):37-51.

[11]過勇,宋偉.清廉指數的腐敗測評方法與局限性[J].經濟社會體制比較,2013(5):158-159.

[12]INGLEHART,WELZEL,CHRISTIAN.Measuring effective democracy:a defense[J].International Political Science Review,2012(33):41-63.

[13]KAUFMANN D.The worldwide governance indicators:methodology and analytical iaaues[J].Hague Journal on the Rule of Law,2011(2):220-246.

[14]王志平.人類發展指數(HDI):含義、方法及改進[J].上海行政學院學報,2007(3):51-57.

[15]陳友華,苗國.人類發展指數:評述與重構[J].江海學刊,2015(2):90-93.

[16]GRAMSCI A.ed.Antonio A.Santucci[M].Rome:Editori Riuniti,1997.

[17]PAXTON B.Subjective measures of liberal democracy[J].Comparative Political Studies,2000(1):58-86.

[18]ANDREWS M.Hay,ROGER and MYERS.Can governance indicators make sense?towards a new approach to sector-specific measures of governance[J].Oxford Development Studies,2010(4):391-410.

[19]GIANNONE D.Political and ideological aspects in the measurement of democracy:the Freedom House case.Democratization,2010(1):69-73.

[20]THOMAS M.What do the worldwide governance indicators measure[J].European Journal of Development Research,2014(22):31-54.

[21]LANGBEIN L.The worldwide governance indicators:six,one,or none[J].Journal of Development Studies,2010(2):350-370.

[22]卡爾·曼海姆.意識形態與烏托邦[M].黎鳴,李書崇,譯.北京:商務印書館,2000.

[23]馬克思.1844年經濟學哲學手稿[M].北京:人民出版社,2014.

[24]卡爾·曼海姆.卡爾·曼海姆精粹[M].徐彬,譯.南京:南京大學出版社,2002.

[25]高宣揚.后現代論[M].北京:中國人民大學出版社,2005.

[26]于海.西方社會思想史[M].上海:復旦大學出版社,2005.