孟建民訪談

張利/ZHANG Li

孟建民訪談

張利/ZHANG Li

張利:您從進入大學開始,已經與建筑打了近40年的交道。針對您個人的第一個、第二個、第三個、第四個建筑10年,您能否用一個關鍵詞和一個代表作品來概括您在每一個10年的思想?

孟建民 :我的建筑生涯從1978年上大學開始,到現在已近40個年頭。1980年代是我建筑生涯的第一個10年,這10年可視為我職業生涯中的“仿學階段”。我在校期間進行了建筑基礎知識的學習并向有經驗的老師們求教取經。在畢業前期,我與另兩位同學合作參加的“建筑師之家”競賽獲得了全國第一屆大學生建筑設計方案競賽一等獎第一名,之后又有幸考取了楊廷寶、齊康兩先生合招的研究生,獲得了向兩位名師的學習機會。在齊先生的主創與指導下,我參與了一系列紀念性建筑設計,其中淮安周恩來紀念館是我在這期間參與設計具有代表性的作品之一。這一階段,我像海綿一樣地吸收著中西方建筑的文化與思想,接受了西方建筑基因的職業教育。然而,那時的建筑學人對西方建筑思想大都較為盲從,缺乏批判性的審視與學習,那時的建筑師自我意識非常弱,非常缺乏個性化的追求與表現。

我建筑生涯的第二個10年——1990年代,可稱為是“創業階段 ”。這個時期我從學術研究轉向了創作一線,雖然當時我一線的創作經驗較為欠缺,但我并沒為生存問題而放棄對建筑理想的追求,在此期間我曾任東南大學深圳建筑設計分院院長,后來又應聘到深圳建筑設計總院任副院長,在全方位管理方面累積了一定經驗。1990年代的建筑市場起伏變化較大,人們在忙碌中為生存而拼搏,當時行業較為混亂,世風浮躁,建筑師在創作思想上存在很多困惑。幸運的是,在這個階段后期我努力探求,尋找自我,主持設計了“深圳市基督教堂”等得到業內認可和關注的建筑作品。

第三個10年,即2000年代,是我對創作方向進行“探索階段”。在此期間我開始建構自己的創作理念,總結實踐方法,同時,有意識地定位自己的專業方向,聚焦于公共文化和醫療建筑的創作上。這期間我的代表作品是張家港第一人民醫院。經過多年的專業累積與努力,在這個時期我獲得了“全國工程勘察設計大師”的稱號。這個階段,我的創作思想較為朦朧,對不同的建筑風格與模式進行不斷嘗試與摸索,經歷過成功與失敗,也總結了經驗和教訓。

經過前三個10年的累積和探索,我在第四個10年,即2010年代開始進入建筑創作的“提升階段”。在這一時期,總結形成了自己的思想體系與方法,提出了“本原設計”的建筑思想和“三全方法論”的創作路徑與體系。2013年我帶領團隊主創設計了玉樹地震遺址紀念館等代表性作品。這個時期我獲得了“梁思成建筑獎”,并于2015年當選中國工程院院士,這是業界對我的最高認可。在這個時期我選擇再回歸教學科研,以創作一線的經驗,結合學術研究,這也是我在建筑專業發展道路上一種“本原”的回歸。

張利:建筑師的個性經常也決定了其作品的性格。您如何認識自己的性格,您認為它們在您的建筑作品中是否得到了表現?

孟建民:我認為自己的性格屬于理性多于感性,同時又注重平衡兩者關系的人。在我的建筑作品中,或有人會認為我是表現主義或形式主義者。實際上,我在建筑創作中總試圖做出新的探索與嘗試,但我在骨子里卻是個地地道道的功能主義者。我認為解決建筑功能問題是建筑師的“基本功”也是“及格線”,不管在形式、材料、工藝上做出什么探索,最終還是要落在解決好建筑功能關系這一根本上。然而當下有些建筑師過分注重建筑外形,僅在形式上下功夫,對于這種極端的創作傾向,我抱持一種批判的態度,我認為,建筑的本質是給人使用,首先解決好功能使用問題,這是建筑存在的價值與基本要求。

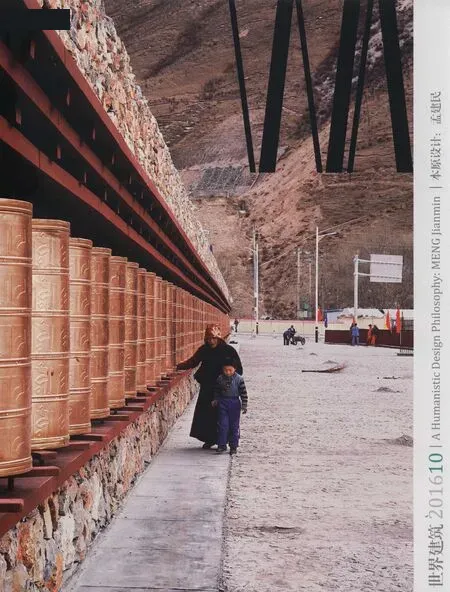

從我過往的建筑作品中可以看出,我不僅僅追求建筑形式的創新,同時也非常注重建筑的功能及效率,例如深圳市基督教堂,除了在理念上表達“諾亞方舟”拯救人類之創意,在功能設計上亦采取了縱向疊加的方式,很好地在有限的用地上解決了多樣的功能分區,同時充分利用自然通風采光使禮拜堂空間更通透,更具生態性;張家港第一人民醫院在整體結構上設計“醫院街”貫穿醫院建筑的公共體系,并在各醫療單元之間引入形式豐富的庭院,以供通風與采光,為醫院各類人群營造了一個舒適的就醫和工作環境;2013年落成的玉樹地震遺址紀念館將建筑主體藏于地下,在設計中靈活運用了如轉經筒、瑪尼石堆、酥油燈等藏族元素,把沉重的災難記憶轉化為對生命的祈福。在我主創的作品中,解決好功能問題一如既往地貫穿其中,這也是我的自我要求,建筑是否適用要經得起使用者的挑剔與評判。

張利:您的職業生涯覆蓋了中國的大部分地區,但您的學習與工作是以兩個城市——南京與深圳為根據地進行的。您如何評價這兩個城市?如何看待它們在近30年的演化進程?

孟建民:從1978年入讀東南大學建筑系至1990年代初期,我一直在南京學習和生活。南京是著名的六朝古都,擁有深厚的歷史及文化底蘊,處處可以領略到濃郁的人文氣息。現在的南京與30多年前相比變化很大,高樓大廈變得更多更密,市政設施更加現代。在城市發展過程中,南京在保持原有城市格局的基礎上,進行修補、縫合,從而使之披上了現代化的新衣,與北京、上海等大城市相比,雖然相對中庸,少了一些激情,但也更為生活化。然而,隨著全球化進程的演變,地域性逐漸弱化,地方特色都稍有退化,城市發展隨之帶來的交通擁堵、環境污染等城市問題也逐漸顯現,這是所有大城市發展面臨的共性問題。

而深圳是我作為職業建筑師真正起步與發展的地方。這是一個全新的城市,沒有歷史包袱,仿佛在一張白紙上勾勒出的全新圖畫:開放且富有激情,有良好的創業氛圍和社會包容性,是一個較為徹底的現代化城市。由于深圳具有這些鮮明的特性,在城市大發展期間也為建筑師創造了難得的發展機遇,這也是我選擇深圳的原因之一。近30年,深圳從改革開放的現代特區城市發展成為一座初具國際化的大都市,雖然大城市病也存在,但相對傳統大都市而言,深圳相對要輕,要好得多。另外,城市的創新性與活力也在越來越多的方面顯現,比如從原來的“設計之都”發展成為“創客之都”,深圳擁有先進完善的硬件配套能力,成為了國內“創客”產業鏈最完整的城市,因此吸引了國內外的許多有志青年來此創業。

張利:您為了專注于建筑設計,曾經辭去深圳建筑設計研究總院院長的行政職務。這在中國主流設計院體系中是非常罕見的。您當時是如何做出這一決定的?從今天看,您如何評價這一決定?

孟建民:我對自己的職業發展一直持有自控力。多年來,我尊崇一種“知止”的處世之道,即對自己的欲求要有節制、要有控制力。人生的發展到一定階段要停一停,審視一下發展的方向是不是正確,發展的速度與能力是不是平衡?人要減除貪念,不放任自己的欲望。這不僅是對自己人生的一種把控,也是一種人生修養或修煉。我認為在人生道路上不能一味地做加法,有時候也要做減法,這樣才能讓自己輕裝上陣,更專注于自己的專長與愛好。就好比陽光下的放大鏡,只有將陽光進行聚焦才能燃燒放大鏡下面的材料。所以我本著“知止”及“聚焦”的人生態度,減除多余之“物”,更聚焦、更集中于自己的建筑創作,故選擇辭去院長之職,這是我職業生涯中的正確選擇。

誠然,擔任深圳設計總院院長,也是我人生中的重要經歷,這讓我更加了解設計院的運作與建筑創作之間的關系。但是即使延長院長任期,也只是管理經驗的一般性累積,獲取經驗的邊際效應只會遞減,而無法實現邊際效應的最大化。所以在這個時期我義無反顧選擇全面回歸一線的建筑創作,我認為對我創作道路的發展更有助益。當然也有人會質疑我的選擇,認為這會使我失去很多機會和主控權,但并不是每個人都贊同的就一定是正確的,我認為要靠本人的理性判斷來為自己的發展做出決定,不能受大眾思考的從眾影響。現在回想起來,我當時辭掉院長一職為我更好地進行建筑創作釋放出寬松的空間。

張利:您近年曾提倡“簡形”建筑,倡導用更明確的歐幾里得幾何原形表達建筑的意義。這與流行的非歐幾何時尚可謂是針鋒相對。請問這是出于您一貫的關注,還是出于對后者的拒絕與批判?

孟建民:我認為建筑創作的世界是包容而豐富多彩的,正是由于有不同思想、觀點、風格、流派的碰撞、矛盾、甚至相互抵抗,才使得建筑創作更加百花齊放和更富有魅力。假設世界上只存在單一風格的建筑形式,無論是只有歐幾里得幾何原形,還是非歐幾何時尚的建筑形式,都會成為一種可怕而毫無生機的景象。在建筑創作界,設計者有幾種情況:有人沒有固定的立場,會不斷地調換自己的立場;而有人始終站在同一個立場上;還有人這個時期站在這個立場,下一個時期站在另一個立場,這都是建筑界中的一種常態。因此,我們對于建筑創作應該抱有包容的態度,接受這種狀態,這之中沒有對錯之分,沒有優劣之分,無論站在哪一個立場,都是受創作者個人的生活環境和教育背景所影響的,若能站在這樣一個高度來看問題的話,那么面對紛繁多變的建筑世界也就釋然了。

于我個人而言,我更傾向于“簡形”建筑,但是內心并不排斥復雜建筑,也同樣不排斥非歐幾何時尚建筑。當然,在具體的實踐當中,有觀點上的碰撞和矛盾,甚至有尖銳的批判性,我認為這都是創作過程中的一種博弈現象,正是這種博弈,才使建筑創作更具有生命力。當我不喜歡某一種建筑風格的時候,我并不希望這種建筑風格從建筑創作的世界中真正消失。

張利:您最近提出了“本原建筑”的理論,強調對建筑本原問題的探討。這不得不令人想起勞吉埃爾(M. A. Laugier)在《建筑論文集》中對建筑本原的論述。我們能夠體會到,您所講到的本原比勞吉埃的本原有更寬的內涵,您能否在此進一步介紹一下本原設計思想的要點?

孟建民:長期以來,中國的建筑創作呈現出過分強調形式主義的明顯傾向,有些建筑忽視建筑功能和形式之間的平衡,偏離了建筑為人服務的本質需求,出現一系列建筑創作問題,我在對上述現象進行分析與反思后,總結提出了“本原設計”的理論框架。我認為建筑的最根本目的是予人使用。人的一生有90%的時間是在建筑內部工作和生活的,人對于建筑的感知不僅僅是視覺上的,還包含觸覺、嗅覺、味覺、聽覺的多重體驗。因此,一座建筑不能只強調其酷炫的、標識性的外表,卻不重視建筑中的空氣、溫濕度、光照等環境品質,讓人在一個不舒適的環境下工作和生活。“本原設計”的提出就是對極端形式主義的一種反思與批判。勞吉埃爾提出的原始棚屋,其追求建筑本質的思想和“本原設計”提倡“建筑服務于人”的目標有幾分相似之處,兩者的建造動機都是出于對人的本能需求。

以我個人的創作經驗看來,建筑師在建筑創作過程中,要經常停下來看一看、想一想,判斷一下前進方向,思考是否要調整自己的目標,回望自己出發的初衷、原點與本質,要反復思考一個問題:“我們做的事是為了什么去做的”。“本原設計”的提出即是我對建筑創作的一種思考,“本原設計”的“健康、高效、人文”三要素都是現在亟需重視的建筑創作關鍵點,理論總結的方法論也是為了避免并解決建筑創作中存在的單一、片面的形式主義設計而提出的。

古往今來,“本原”問題都可視為是哲學問題,它有狹義與廣義的闡釋,任何一個很小的領域里都有一個本原的回歸和偏移的問題。萬物的發展總是會有這樣一個過程,從原點出發、產生偏移、進行反思、再回歸本原、繼續出發,這都有待更多的思考與探討。

張利:您在最近已經開始把更多的精力投入到對年輕一代中國建筑人的指導與扶持上。您如何看待不同年齡段中國建筑師的特點?您對現在40歲以下的中國青年建筑師的最大期望是什么?

孟建民:建筑師的職業道路隨著年齡的增長大致可分為3個階段:青年、中青年及老年,我現處于中青年階段。我們這一代建筑師可以說是趕上了好時代,遇到國家發展的黃金時期,獲得了較為充分的建筑創作實踐機會。建筑界有這么一種說法:“建筑師,年到40方開始。”現在有一大批40歲左右的建筑師群體,還可稱為輕年建筑師,他們已在國內乃至國際的建筑界顯現出了才華和能力。與此同時,他們也面臨著更大的競爭和挑戰,誰能在這樣的競爭環境下突顯出來,那就更需求其中的佼佼者展現出他們真正的實力與競爭力。

對于年輕建筑學子而言,我保持著一種十分樂觀的態度。由于中國的建筑市場仍然較大,創作機會較多,從而吸引了一批又一批優秀的青年學子選擇了建筑學。眾所周知,各大高校建筑學專業的錄取分數都很高,這在一定程度上也確保了進入建筑學專業的青年人具有更好素質。因此,從這樣的人群中成長出現優秀才俊成才的機會也將大大增加,未來中國建筑師走向世界的希望將會在他們之中得到展現。

張利:您與王建國老師同年當選為中國工程院院士,而您們兩人曾經是同宿舍的學友,這可謂是一個中國建筑界的佳話。我們實在是無法拒絕這樣一個念頭,即聽您們親自講述一下這個佳話背后的故事。

孟建民:我與建國兄兩人是本科、碩士、博士三段學業同窗并師出同門。我們在12年的同窗學習中,一直相互交流、探討與激勵,建立了深厚的情誼。記得在攻讀博士學位期間,我們兩人都非常注重身體鍛煉,每天都會約定時間打排球、羽毛球等。日常生活上我們也會經常相互幫助,一起探討人生哲學,相互啟迪。我倆對生活要求都很簡單,不會追求鋪張奢華。比如,我倆雙方的婚禮都是在學校宿舍中拼兩張課桌,再比平時多添幾樣家常菜,約三五好友喝幾杯啤酒就算舉辦結婚儀式了,現在回想起來,雖然十分簡樸,但很溫馨并值得記憶。

建國和我的性格均屬于內斂和穩健型,或許是由于受到東南大學質樸求實的校風及導師們嚴謹的治學態度影響,我倆在學術上都富有探索和專研精神。建國在學生時代就是一個勤奮、專研的人,透著一股學究氣。他在學習研究上是一個講究方法、思維縝密、系統性很強的人,他看問題也比較深遠,對宏觀問題的把握也能較強地顯現出個人能力與強項。作為中國城市設計界的領軍人物,建國幾十年如一日地累積與成就,從而奠定了他在此領域中最高的學術地位。

我們兩人之間的關系可以說是東南大學建筑系78班的情感縮影,代表了我們班集體主義的優良班風。如今當選院士之后,我們繼續相互激勵、相互支持,同時經常提醒對方注意勞逸結合,細水長流,都希望能盡力在各自的研究領域中為國家建設發展貢獻更大的專業力量。

Interview with MENG Jianmin

清華大學建筑學院/《世界建筑》

2016-09-23