小寨隧道支護變形處理方案研究

王建捷 王加一 甘目飛 邸成

摘 要:云桂鐵路小寨隧道橫洞工區DK412+495~+745段穿越泥盆系下統坡腳組泥質砂巖夾頁巖,且受斷層影響,巖體松散破碎,巖質軟弱,施工過程中多次發生嚴重的支護變形、開裂等工程病害。通過三維數值模擬與現場監控對比的方式對該段隧道開挖后的圍巖塑性區變化及預測沉降進行分析,查明了隧道支護變形原因及導致支護變形的關鍵施工環節。然后以“先放后抗”的支護理念為指導思想,以充分利用圍巖自穩能力、增加鋼架強度、提高鋼架接頭連接強度以及加強工序轉換時的變形控制措施為主要手段,成功解決了該隧道在軟弱破碎圍巖中隧道開挖時的支護變形問題。

關鍵詞:軟弱破碎圍巖;支護變形;先放后抗

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.07.082

1 概述

為解決軟弱破碎圍巖中大跨隧道施工中的支護變形問題,國內外諸多學者、專家對軟弱破碎圍巖隧道工程施工時的圍巖力學特性、結構優化、施工方案和技術措施等等進行了一系列的研究,并取得了一些認識。但由于隧道工程地質特征的復雜性,構成隧道圍巖巖土體力學特征的多變性,以及工程施工過程中的各種不可控因素,使隧道施工過程中的支護變形問題變得十分復雜,從而要求我們在面對軟弱破碎圍巖中的隧道變形問題時需要根據工程的具體情況進一步分析隧道支護變形的機理,以及支護變形的關鍵環節,從而制定有針對性的工程措施達到控制變形的目的。

本文以新建鐵路云桂線小寨隧道為工程背景,緊密結合工程實際,采用三維數值模擬與現場測量數據對比的方式對軟弱破碎圍巖中大跨度隧道的支護變形機理進行了研究,所獲得結論對類似工程有一定的指導意義。

2 工程概況

2.1 隧道概況

新建云桂鐵路小寨隧道位于云南省文山州廣南縣境內白臘寨至廣南區間,設計為時速200km預留250km雙線隧道,其最大開挖最大跨度為15.2m,最大開挖高度為12.9m,軌面以上內凈空為92m2,隧道全長6486m。本隧采用“進口平導+橫洞”的輔助坑道模式,其中橫洞工區DK412+495~+745段揭示圍巖為薄層狀全、強風化泥巖、頁巖,受構造影響,圍巖破碎自穩性差,施工期間多次發生變形、初支拆換等工程病害。

2.2 設計情況

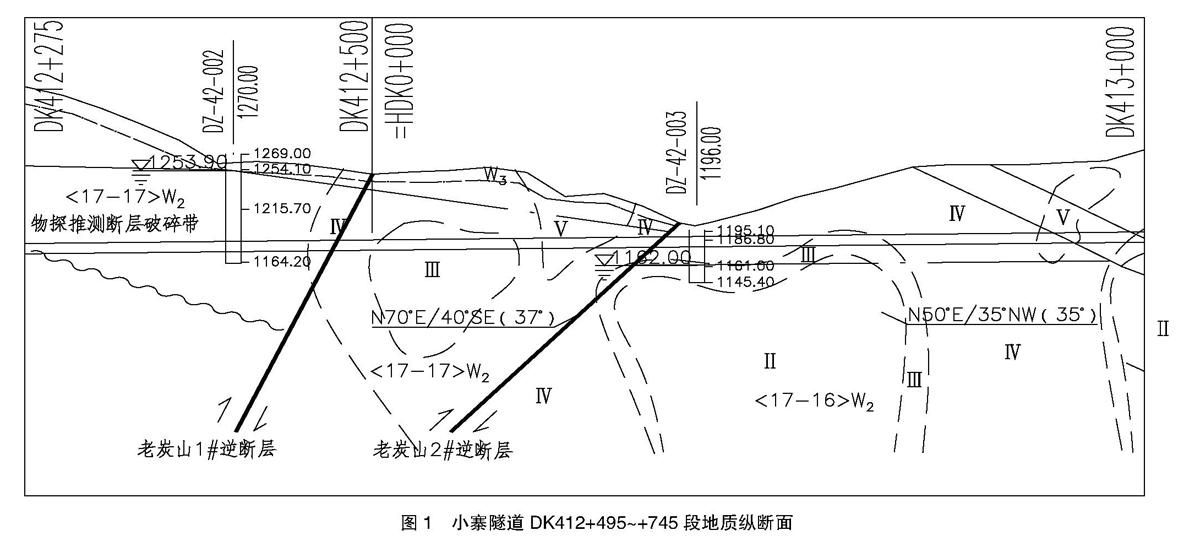

該隧道橫洞工區DK412+495~+745段,原設計為V級圍巖,該段隧道地表發育一沖溝,隧道埋深11~70m,洞身穿越泥盆系下統坡腳組泥質砂巖夾頁巖,且位于老炭山1#逆斷層及老炭山2#逆斷層之間,老炭山1#斷層與線路約相交于DK412+500,交角約13°;斷層走向N76°W,傾向SW,傾角不明,為逆斷層。老炭山2#斷層與線路約相交于DK412+685,交角約63°;斷層走向N83°E,傾向SE,傾角不明,為逆斷層。兩斷層附近巖層產狀紊亂,牽引褶曲、小斷裂極發育,巖體破碎,圍巖穩定性極差,斷層走向彎曲,變化較大,斷層破碎帶為地下水的良好通道。工程地質條件極差。

該段隧道設計采用大拱腳臺階法開挖,開挖預留15cm預留變形量,采用拱部Φ42超前小導管超前支護,初期支護采用28cm厚噴混凝土,設置Φ8鋼筋網及4m長錨桿,錨桿間距按1.0*1.2m布置,加強支護采用全環I20b型鋼鋼架,鋼架間距0.6m/榀。

2.3 施工情況及開挖揭示地質情況

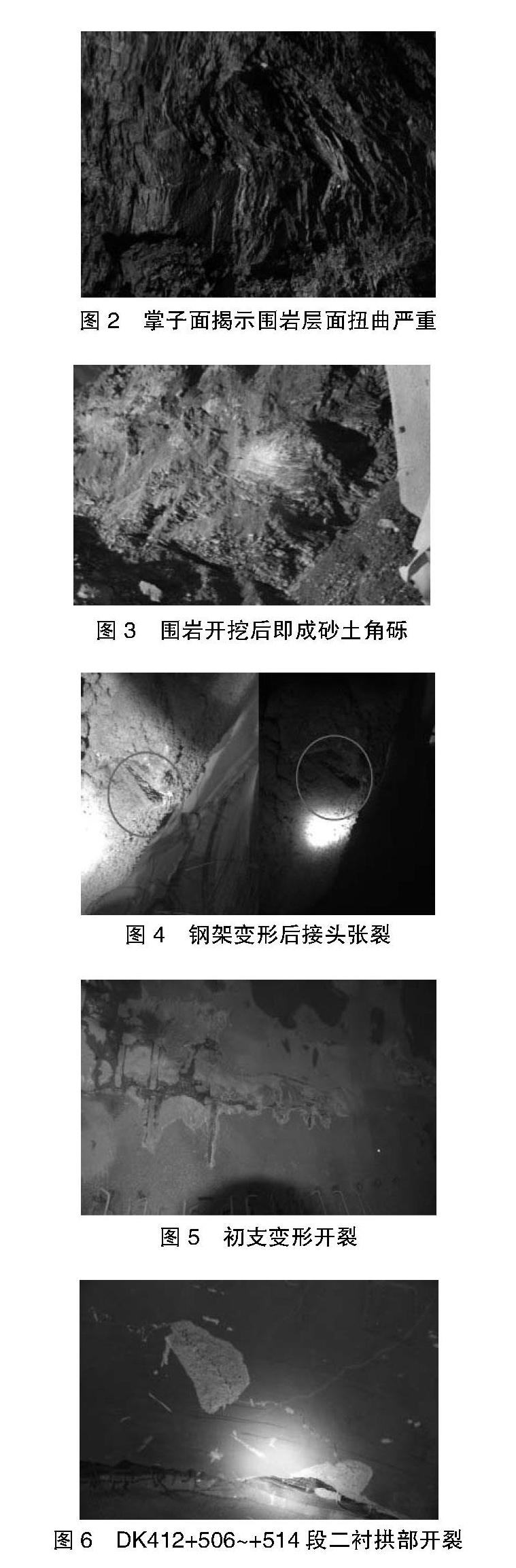

該段隧道開挖揭示巖性為泥巖、砂巖夾頁巖,淺灰色,薄層狀構造為主,受構造影響極嚴重,巖層擠壓扭曲強烈,糜棱巖化嚴重,層面光滑,泥巖多呈薄片狀散體結構,手抓易碎,砂巖呈碎石角礫狀,洞碴多呈砂土狀,巖質極軟。其洞內揭示圍巖情況如圖2、3所示。

從開挖揭示巖性看,該段地層受斷層影響嚴重,圍巖極破碎,頁巖地層巖質軟弱,成巖程度低,遇水后迅速軟化成泥狀,自穩性極差。自2012年9月進入正洞開挖至2013年12月,僅完成正洞開挖39m,且施工過程中多次出現了較嚴重的初支沉降收斂變形,二襯開裂等病害。其中拱頂沉降最大累計達到104cm,兩側收斂最大累計達到94cm,且DK412+506~+514段端頭二襯在澆筑3個月后甚至出現了拱部混凝土開裂等現象。

在發生上述病害后,現場采用了加大鋼架型號、增設雙層初支等工程措施以加強初期支護的強度及剛度,效果雖有改觀但仍不理想。從現場的監控量測數據及現場核對情況看,初支變形過程具有明顯的階段性,即初支成環前,鋼架變形多以沉降及接頭張裂為主,初支成環后出現鋼架扭曲及噴砼剝落。

3 數值模擬

為保障工程順利進行,同時確保施工及結構安全,并確定合理的隧道開挖支護參數。針對該工點,設計單位根據該套地層的工程地質條件及實際支護措施施工情況進行了三維數值模擬。

3.1 三維數值模擬

結合施工情況及實際開挖揭示工程地質條件,對隧道開挖后的拱頂沉降值預測值、圍巖塑性區發展范圍進行了三維數值模擬。模擬時隧道按臺階法進行開挖,圍巖采用實體單元模擬,遵從摩爾-庫倫準則,襯砌結構及初期支護采用實體單元模擬,服從彈性準則。計算模型左、右和下邊界模型三維尺寸按照x×y×z為120m×100m×110m,共劃分14880個單元和16569個節點。三維模型模型如圖7所示。

3.2 計算模型

模擬過程分為5個階段:①自重地應力;②開挖上臺階;③施作上臺階初期支護;④與上臺階保持5m開挖下臺階;⑤開挖仰拱;⑥施作二次襯砌。

3.3 數值模擬計算結果

通過數值模擬,得到隧道拱頂沉降隨施工歩序的變化曲線,以及隧道開挖完成后的圍巖塑性區發展云圖,其具體詳見圖8、圖9。

由圖8拱頂沉降隨施工歩變化曲線可知,最終沉降量為0.69m,最大沉降值發生在第10到第12步即上、下臺階及仰拱開挖時的工序轉換期間,為0.56m,占最終沉降量的81.2%。

由圖9隧道開挖后圍巖塑性區的云圖可知,隧道圍巖的潛在破壞面呈現一圓形面,且均為拉伸破壞,塑性區發展范圍與較一般V級圍巖塑性區范圍增加約60%。

4 變形原因分析

隧道在本套地層中出現如此嚴重的支護變形現象,且在進行了初支補強后仍有較大的變形。結合現場支護變形特征及及三維數值模擬結構分析其原因主要有以下幾方面:

(1)地層巖性、地質構造影響。本段隧道地處南嶺巨型復雜緯向構造帶的西段與滇越巨型旋扭構造體系(或稱文山巨型旋扭構造體系)的復合部位的SW翼,且位于老炭山1#、2#斷層銳角挾持地帶。隧道穿越的泥質砂巖夾頁巖以薄層狀為主,屬軟質巖,巖層曾遭受多期構造運動影響,擠壓斷裂極為嚴重,產狀十分紊亂,而受擠壓過程中產生的層間滑移效應更加劇了巖石的碎裂化與糜棱化,整體圍巖表現出結構疏松、強度低等特點。在埋深不大,地應力不高的情況下,二次應力也容易超過巖體的強度,使巖體出現較大的塑性變形。

(2)圍巖應力突變。隧道開挖跨度大,且采用臺階法施工,施工工序轉換時的臨空面變化造成了圍巖應力突變,當變形未能及時控制時,圍巖荷載由塑性荷載形迅速發展為松散荷載,從而使支護迅速失穩。

(3)初期支護強度不足。前期鋼架接頭部位的連接強度不足,以致鋼架受力后接頭張裂使變形值迅速擴大,同時,因鋼架強度不足,導致初支成環后鋼架變形扭曲。

(4)支護未及時成環導致加強支護措施未達到預期效果。在初支成環前,鋼架變形多以沉降為主,扭曲變形較少,說明在初支成環前鋼架未能充分受力,使圍巖壓力主要向支護體系的薄弱面釋放,導致在隧道分部開挖的前期即出現了較大了沉降變形。

5 處理方案

根據以上分析,為解決該段隧道支護變形問題,采取了以下工程措施:

(1)根據數值模擬對隧道沉降變形的預測及圍巖塑性變化的分析,加大隧道開挖預留變形量至60cm,在第一次圍巖應力突變時,適當地增加圍巖應力的釋放空間。

(2)考慮該段地層圍巖自穩性差,為減少掌子面開挖對前方圍巖的擾動,對開挖前的超前支護進行加強,采用Φ60中管棚進行超前支護。

(3)為避免鋼架成環前支護變形過大導致支護體系提前失效,要求現場采用三臺階法進行開挖,并在分臺階位置均增設臨時拱加強了分部開挖過程中的支護穩定性。

(4)為提高隧道初期支護強度,采用H175型鋼鋼加強支護,鋼架接頭采用高強螺栓連接并在每個接頭位置增設加強連接鋼板;同時根據現場監控量測情況,在分部開挖過程中支護變形達到一定限值時,增設臨時支護對初支進行補強。

(5)為解決隧道開挖后塑性區范圍較大,初期支護承受圍巖應力較大問題,將系統錨桿長度增加至8m/根,并適當加密錨桿布置以充分發揮圍巖的自穩能力;同時考慮到塑性區呈不規則圓形分布特點,在隧道仰拱部位設置系統錨桿;考慮到該套地層中圍巖松散,長錨桿施工時成孔困難,易坍孔特點,系統錨桿采用自進式錨桿。

(6)為提高支護體系在工序轉換時抵抗變形能力,在上、中、下位置均設置臨時仰拱并在各臺階位置均采用2根6m長Φ60鋼花管加強鎖腳。

6 效果檢驗

在采用了上述措施后,隧道開挖進展較之前明顯改觀,開挖成環后的隧道拱頂沉降值基本能控制在60cm以內,水平收斂均可控制在50cm以內。其開挖后的拱頂沉降及水平收斂曲線如圖10、11所示。

7 結論

小寨隧道DK412+495~+745工點是典型的受構造影響的軟弱松散破碎圍巖支護變形工點,回顧整支護變形處理過程,可得到以下經驗供類似工程參考使用:

(1)當預測隧道的支護變形是值較大時,可采用先“放”后“抗”的設計思路,以達到初期支護能力使用的最優效果。

(2)鋼架強度、接頭連接部位強度、工序轉換時的變形控制及充分利用圍巖的自穩能力是控制軟弱破碎圍巖中隧道支護的幾個關鍵環節。

(3)當支護變形發展過快時,需及時對初支體系進行補強,并應加強施工過程中的技術質量管理,在變形控制的各個關鍵環節點及時實施有效的變形控制措施,避免圍巖變形由塑性變形發展至松散變形。

(4)此外,施工過程中應及時地對隧道的工程地質特性進行預測、預判,并相應調整工程措施與之適應,避免反復拆換帶來的工期延誤及經濟損失。

參考文獻:

[1]朱永全,宋玉香.隧道工程[M].北京:中國鐵道出版社,2005.

[2]王樹茂.松松破碎圍巖淺埋隧道施工技術研究及其動力學行為的三維有限元分析[D].西南交通大學,2006(06).

[3]劉欽.軟弱破碎圍巖隧道大變形施工力學行為及支護對策研究[J].山東大學學報(工學版),2011(06).

[4]呂永軍.大跨度軟弱圍巖隧道施工技術研究[J].建筑技術,2012(02).

[5]胡永來,景有榮,邊境.隧道圍巖監控量測與有限元模擬在某隧道中的應用[J].甘肅科技,2009(01).

[6]趙旭峰,王春苗,孔祥利.深部軟巖隧道施工性態時空效應分析[J].巖石力學與工程學報,2007(02).

[7]劉高,張帆宇,李新召,楊重存.木寨嶺隧道大變形特征及機理分析[J].巖石力學與工程學報,2005(S2).

[8]李術才,朱維申,陳衛忠,李樹枕.彈性大位移有限元方法在軟巖隧道變形預估系統研究中的應用[J].巖石力學與工程學報,2002(04).

[9]陳從新,盧海峰,袁從華,童志怡,沈強,魯祖德.紅層軟巖變形特性試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2010(02).

[10]向大強.隧道高地應力軟巖變形超短臺階安全快速施工組織模式研究[J].鐵道建筑技術,2007(S1).